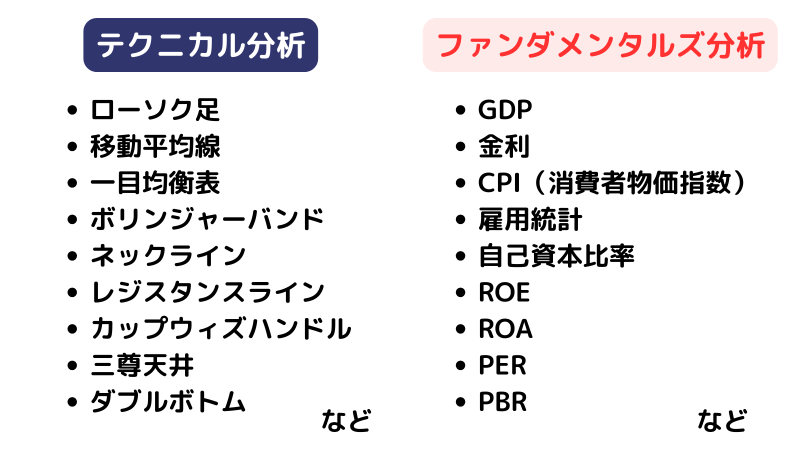

投資の判断軸は大きく「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」に分かれます。

前者は価格と出来高など“チャートの事実”を読み取り、後者は業績や財務、景気など“企業や経済の実態”を見ます。

どちらも万能ではなく、得意領域と弱点が明確です。

本記事では違いを整理し、初心者でも再現しやすい活用手順と併用のコツをまとめます。

株の勉強は絶対にやるべき!オススメ勉強ステップや失敗しないためのコツ

テクニカル分析・ファンダメンタルズ分析の違いは?

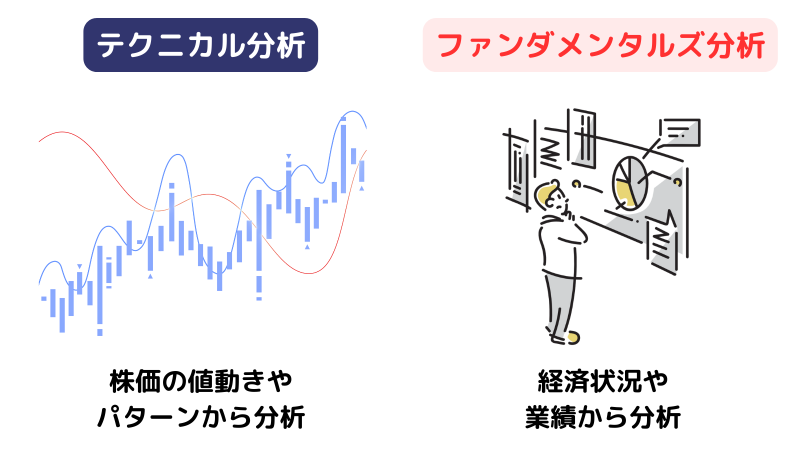

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の違いは、「何を分析するか」です。

テクニカル分析は、チャート上の値動きやパターンを分析し、未来の値動きを予想します。

一方ファンダメンタルズ分析は、経済状況や企業の業績を分析し、未来の値動きを予想するのです。

それぞれに強みと弱みがありますから、どちらを選ぶべきなのか決めるためにも、徹底的に比較し検討していきましょう。

株の正しい勉強方法は?優待・ファンダ・テクニカルそれぞれ完全ガイド

テクニカル・ファンダメンタルズを8項目で徹底比較

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を、8項目で徹底比較しました。

それぞれの利点をチェックして、自分が使うならどっちを選ぶべきか決めてください。

比較した8項目は以下の通り。

- データ・指標

- 分析方法

- 客観性

- トレードスタイル

- 売買タイミング

- 狙う利益

- 技術の磨きやすさ

- 異なる資産への応用力

さっそく一つずつ見ていきましょう。

データ・指標

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析では、分析する「データ・指標」が異なります。

実際に何を分析するのか、一部ピックアップしました。

見覚えがある単語もいくつかあるかもしれません。

とはいえ、「こっちのほうが知っている単語が多いから」という理由で選ぶのはやめましょう。

チャートのテクニカル

テクニカル分析で向き合うこととなるのが、「チャート」です。

いわゆる株価のグラフであり、その値動きを分析していきます。

逆に言えば、チャート以外を見る必要は基本的にありません。

とはいえ、銘柄ごとにチャートは異なりますし、1日の値動きを見るのか、1か月の値動きを見るのかでもチャートは異なります。

【初心者の基本】株価チャートの見方を解説!相場式シグナルも紹介

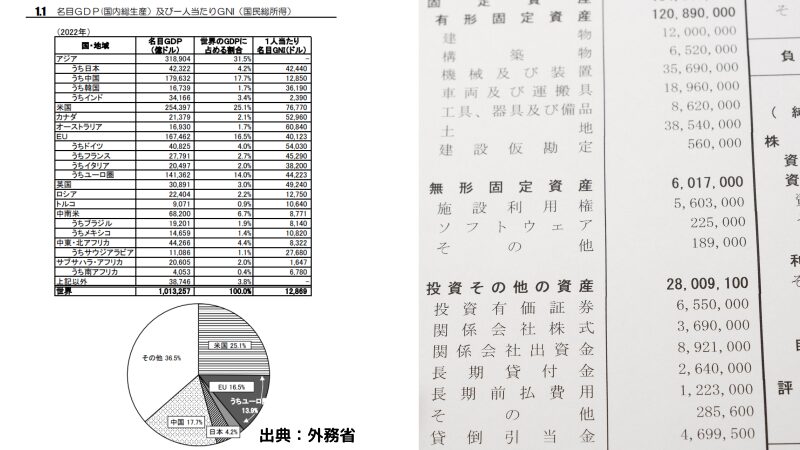

企業情報のファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ分析では、経済状況や企業の業績と向き合います。

企業の将来性を分析し、企業価値が高いのであれば、投資をすると判断するわけです。

日々のニュースも貴重な情報源ですから、情報を多角的に分析することが重要となります。

上場企業が網羅された「四季報」は、ファンダメンタルズ分析でも愛用されている情報源ですね。

分析方法

テクニカルとファンダメンタルズでは、銘柄の何を分析するかが異なります。

テクニカルでは銘柄の値動きを分析するのに対して、ファンダメンタルズでは銘柄の価値を分析するのです。

それぞれ詳しく解説していきましょう。

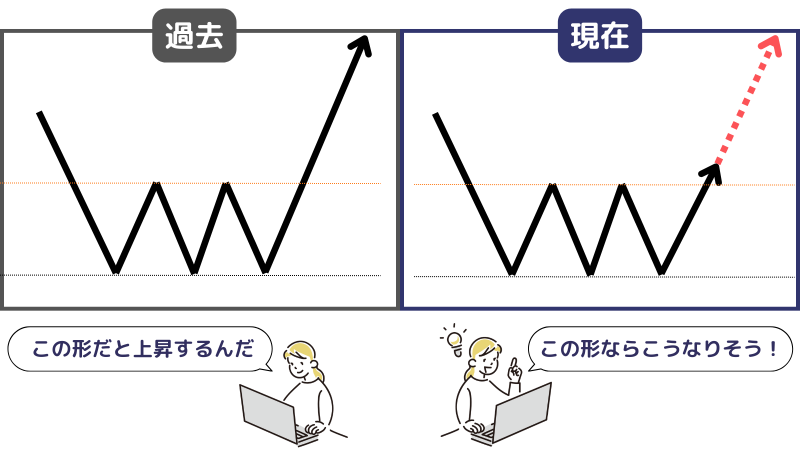

値動きを分析するテクニカル

テクニカル分析は、これまでの値動きから将来の値動きを予測します。

「このパターンなら上がる可能性が高い」「これまでの中でも今は高値だからそろそろ反落しそう」

株価が動くのは、取引する投資家たちの心理が大きく関わっています。

同じような局面を迎えたとき、多くの投資家たちが同じ判断をすると考えられるわけですね。

エリオット波動とは?基本原則や利益を出すコツをプロが徹底解説

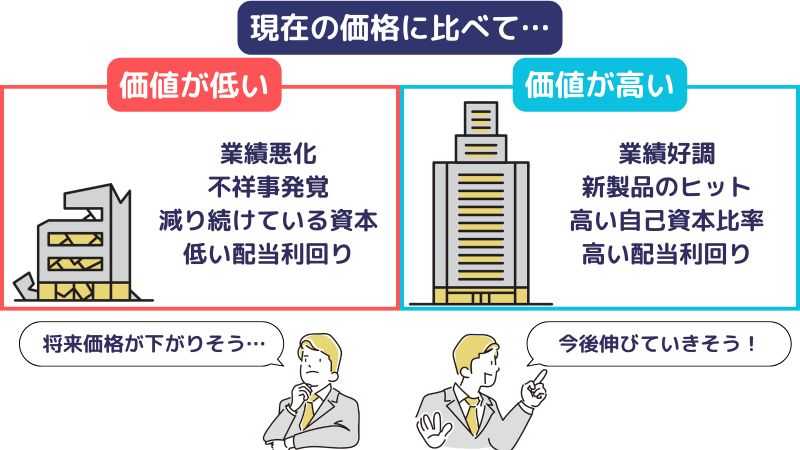

価値を分析するファンダメンタルズ

ファンダメンタルズは、銘柄自体の価値を分析し、「現状の価格が高すぎるか安すぎるか」を判断します。

安すぎなのであれば、今後価格上昇すると見込んで買うわけですね。

反対に、高すぎる銘柄は価格が下がる可能性のほうが高いといえます。

価値を分析するために、現在の経済状況や企業の業績のデータが必要となるのです。

「成長株=グロース株」とは?ポイントとリスクについて徹底解説

客観性

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析では、感情に左右されない「客観性」でも違いがあります。

投資において重要となるのが、メンタルのコントロール。

それぞれの特徴を見てみましょう。

客観性が高いテクニカル

テクニカル分析は、チャートの形やパターンから将来の値動きを分析するため、客観性が高いです。

Aという形なら上がる、という法則性があるからこそ、投資の判断も定まりやすいわけですね。

もちろん、「Aという形に見えるけどBという形にも見える」といったケースはあるため、きちんと勉強して見極められるようになる必要はありますよ。

カップウィズハンドルとは?株価上昇を見極めて買いを入れる方法

客観性が低いファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ分析も、様々なデータを分析するまでは客観的といえますが、そのうえで「価値が高いか低いか」を判断する際に、主観が入りやすいです。

今後どれくらい成長しそうなのか、人によって判断は異なってくるわけですね。

だからこそ、いかに情報を多く集めて分析できるかが重要になってきます。

バリュー投資ってどんな投資手法?メリット・デメリットも解説します!

トレードスタイル

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析では、適したトレード期間が異なります。

短期に適したテクニカルと、長期に適したファンダメンタルズ、それぞれの強み弱みを確認していきましょう。

短期に適したテクニカル

テクニカル分析は、基本的には短期のトレードに適しています。

リアルタイムのデータをもとに分析できるため、短期的なトレードでも利益を狙いやすいのです。

短期的な売買タイミングを見極めるための指標も多く、1日だけでトレードする際にも、テクニカル分析は活躍します。

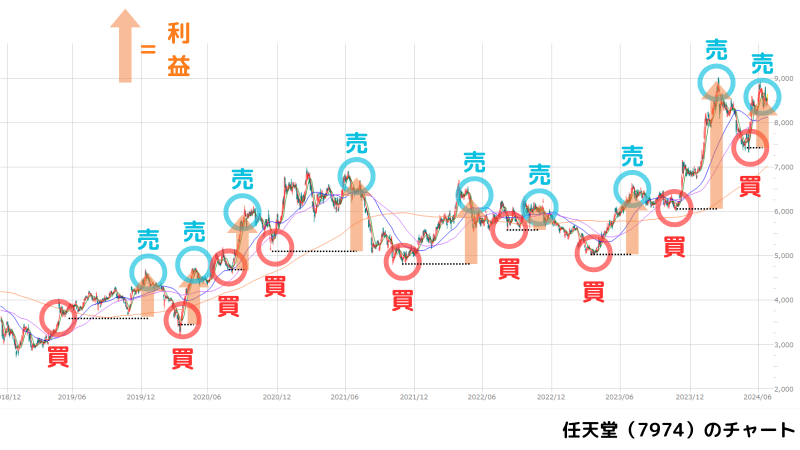

例えば上記は、任天堂の5年間分のチャートです。

テクニカル分析であれば、5年間の間でもトレードのチャンスは多いため、利益を積み重ねていけます。

とはいえ、市場には長期的なサイクルやパターンもあるため、決して長期で使えないわけではありません。

長期でも使えるが、短期ではさらに強みを発揮するというわけですね。

スイングトレードに適した銘柄の探し方!初心者でも利益を出すコツ

長期に適したファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ分析は、長期的なトレードに適しています。

企業の本質的な価値を分析するわけですから、企業価値が短期的に変わりづらい以上、長期に向いているわけですね。

企業の成長を見込んで投資するのであれば、それこそ数年単位での投資になるでしょう。

上図は任天堂の5年間のチャートです。

テクニカル分析と比べれば、取引回数は少なく、投資の1回の期間が長いことがわかりますね。

一方で、企業の決算発表や重要なニュースによって、短期的な影響が発生することもあります。

ファンダメンタルズ分析でも、短期的なトレードのタイミングはあるわけですね。

売買タイミング

「売買タイミング」をどこまで重要視するかも、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析では異なります。

どれだけ良い銘柄を買えたとしても、売るタイミングを間違えれば、利益は大きく変わるもの。

利益を左右する売買タイミングについて比較していきましょう。

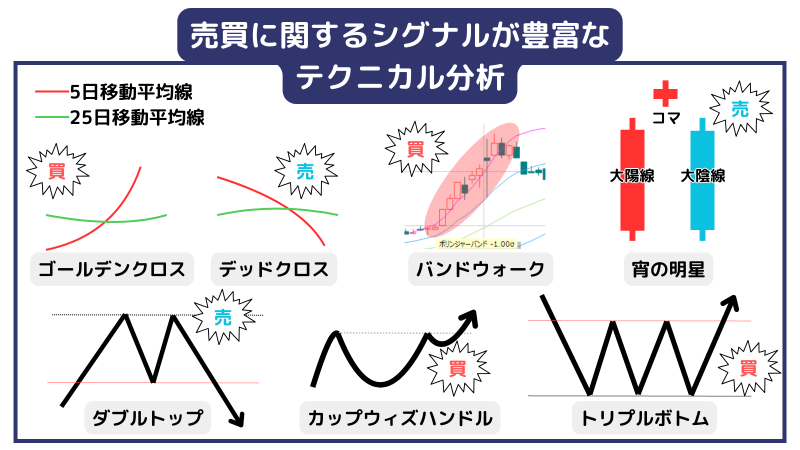

タイミングを細かく見極めるテクニカル

テクニカル分析は、売買タイミングを細かく見極めます。

どのタイミングで買って、どのタイミングで売るかまで、細かく決めていくのです。

例えば、株価が上昇し始めるタイミングで買って、下落に切り替わるタイミングで売ることで、利益を積み重ねていくわけですね。

リアルタイムのデータを参考にするからこそ、細かい売買タイミングまで決められるのがテクニカル分析なのです。

実際、テクニカル分析には、売買タイミングとなるシグナルが多くそろっています。

長期前提でタイミングは重視しないファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ分析は、長期投資前提のため、基本的に売買タイミングは重視しません。

数年後に成長していそうな銘柄を、今日買っても明日買っても大きな差はないですよね。

例えば10年間の投資であれば、一日暴落したところで、大きな影響はありません。

売買タイミングを重視しなくても、利益を狙えるのがファンダメンタルズ分析ということですね。

株の長期投資っていいの?メリットデメリットだけでなくおすすめの投資も紹介

狙う利益

テクニカル分析かファンダメンタルズ分析かで、メインで狙う利益も変わってきます。

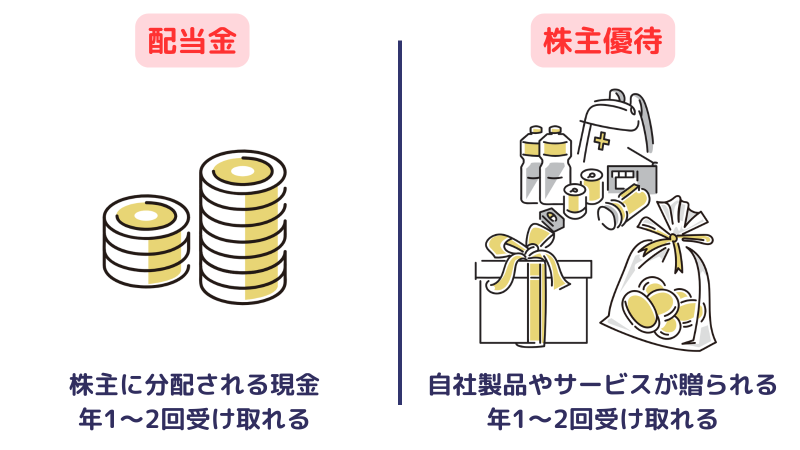

そもそも株式投資で得られる利益には、大きく2種類あります。

売買から得られる「キャピタルゲイン」と、配当から得られる「インカムゲイン」です。

売却益を積み重ねるテクニカル

テクニカル分析では、売買によって得られる売却益(キャピタルゲイン)を狙います。

トレード回数もその分多くなり、きちんと分析通りになれば、利益を積み重ねていけるのです。

利益のタイミングはファンダメンタルズ分析よりも多くなるため、勝率が高ければそれだけ利益も膨らみやすいといえます。

トレード期間は基本的に短くなるため、配当金や株主優待を受け取ることには向いていません。

両建ての手法を徹底解説!リスクを減らしつつ利益を増やすための極意

売却益だけでなく配当も狙うファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ分析では、売却益だけでなく配当や株主優待といった利益も狙います。

そもそも配当や株主優待は、年に数回受け取れるものですから、長期的に保有していなければ受け取る機会は多くありません。

「数年後に成長していそう」な価値がある銘柄をファンダメンタルズ分析で探し出し、そこから配当や株主優待を受け取るわけです。

実際に予測通り成長し価格が上昇すれば、その分売却益も狙えます。

技術の磨きやすさ

投資で利益を積み重ねていくためには、技術を磨いていく必要があります。

投資において勉強は重要ですし、練習を繰り返して技術を磨くことも重要です。

技術が身についていかなければ、勝ち続けることはできません。

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析、それぞれを「技術の磨きやすさ」で比較してみましょう。

短期で繰り返し経験を積んでいけるテクニカル

テクニカル分析は、短期で繰り返し経験を積んでいけるため、技術を磨きやすいです。

毎回「なぜ利益を出せたのか」「どうして損をしてしまったのか」振り返れば、それだけトレードを改善していくことができます。

トレード回数が多くなればなるほど、技術を磨く回数も増えていくわけですね。

もちろん、技術を磨くためには努力が必要ですから、毎日意識するようにしましょう。

長期視点で技術を磨くファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ分析は、長い時間をかけてじっくり技術を磨いていく必要があります。

トレード回数も長期のため多くはないですから、トレードが良かったのか悪かったのか、わかるまでに時間がかかってしまうのです。

また業界によっては、必要な知見も変わってくるため、新たな技術を磨く必要もあるでしょう。

テクニカル分析と比べれば、ファンダメンタルズ分析の技術は磨きにくいといえます。

株初心者におすすめのYoutubeチャンネル・動画!本当に役立つ動画を厳選

株以外でも使えるか「異なる資産への応用力」

テクニカル分析やファンダメンタルズ分析は、株式投資以外でも使われる分析手法です。

株以外だと実際どこまで使えるのか、それぞれ比べてみましょう。

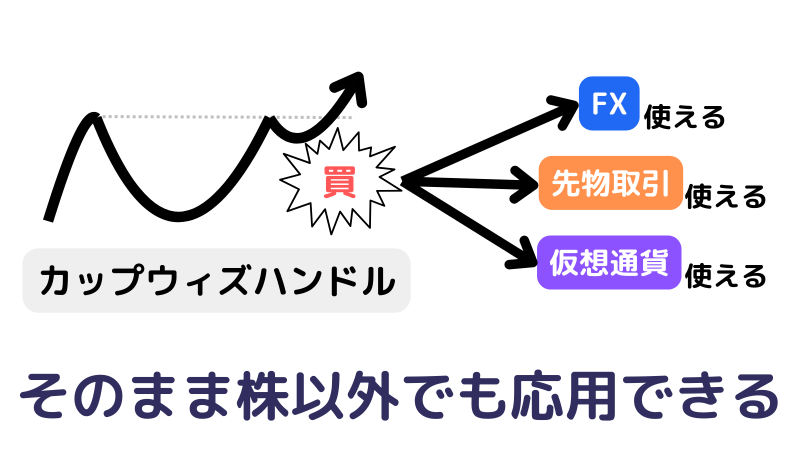

さまざまな市場でそのまま応用可能なテクニカル

テクニカル分析は、過去の値動きをもとに分析するため、多くの市場で応用可能です。

値動きさえしていればいいわけですから、覚えたチャートのパターンやシグナルも無駄にはなりません。

為替・先物など、さまざまな市場でテクニカル分析を活用できます。

日足・週足・月足など時間軸を変えても、応用しやすいのもテクニカル分析の強みです。

投資信託や債券、不動産投資といった短期的な価格変動が起こりにくい市場には向きません。

しかし、短期的に価格変動する市場であれば、同じ手法でトレードできるのは大きなメリットですね。

初心者でもローソク足の見方がわかる!チャートを見るための基本を徹底解説

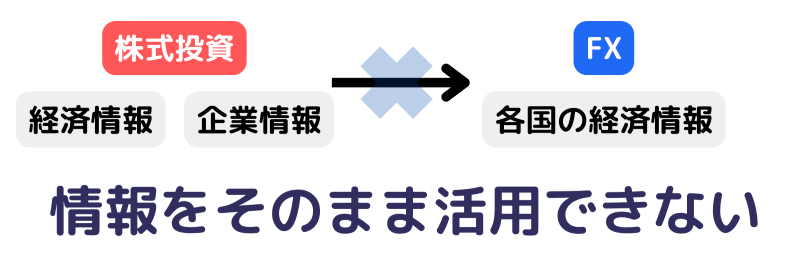

市場ごとに必要な情報が異なるファンダメンタルズ

ファンダメンタルズ分析は、市場ごとに必要な情報が異なるとはいえ、考え方自体はどの市場でも有効です。

国の経済状況や政策などの情報を集めておくことで、株式だけでなく債権や通貨に応用できるでしょう。

とはいえ、テクニカル分析と比べると、そのまま他の市場でも使えるほど応用力は高くありません。

FXでは各国の経済情報が必要になるのに対し、不動産投資では物件の収益性や金利など、情報が大きく異なります。

あくまでも大枠が同じというだけで、そのまま応用できるわけではない点に注意してください。

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析に関してよくある質問

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析に関してよくある質問をまとめました。

気になる部分は極力なくした状態で、株式投資を始めましょう。

勝率が高いのはどっち?

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析、どちらの勝率のほうが高いかは、一概には言えません。

勝率に関わるのは、分析手法だけでなく「リスク管理」や「メンタル」などさまざま要素が含まれます。

勝率を上げたいのであれば、分析手法にこだわるよりも、いかに勉強し続けるかが重要です。

投資で利益を積み重ねるためには、勝ちを再現する必要があります。

再現するためにも、トレードを繰り返し、日々振り返り技術を磨く必要があるわけですね。

株におけるゴールデンクロスの勝率は35.71%!過去20年間のデータから徹底検証

両方合わせて使うのは?

両方合わせて使うのはOKです。

使い方によっては、双方の弱みを打ち消しあいつつも、強みを活かすこともできるでしょう。

価値のある銘柄をファンダメンタルズ分析で探し出し、売買タイミングをテクニカル分析で見極めるというのも一つの手。

必ずしも、どちらかしか使わなければならないわけではありません。

初心者にオススメなのは?

初心者にオススメなのは、テクニカル分析です。

最低限必要な知識が、ファンダメンタルズ分析よりも覚えやすいですし、経験も積みやすいといえます。

何回もトレードを短期的に繰り返すことで、知識と経験を蓄えていけるわけですね。

これから投資を始めたいのであれば、シンプルで使いやすいテクニカル分析をオススメします。

リスクが低いのはどっち?

一般的には、ファンダメンタルズ分析のほうがリスクは低いといわれています。

長期投資がメインとなるため、一時的な市場変動のリスクを抑えられるのです。

その分、テクニカル分析より得られるリターンは小さくなりがち。

とはいえ、さまざまな要素がリスクには絡んできますから、ファンダメンタルズ分析だからといって安心しないようにしましょう。

実は危険という意味では無かった?投資における「リスク」の本当の意味を紹介

使っている人が多いのはどっち?

現在は、個人投資家はテクニカル分析を活用する人が多いといわれています。

昔はファンダメンタルズが主流でしたが、デジタル技術の発展とともに、テクニカル分析は急速に発展していきました。

テクニカル分析が身近な手法となった結果、活用する投資家も増えたわけですね。

一方で、プロの投資家や機関投資家の間では、ファンダメンタルズ分析も活用されています。

【初心者向け】資産運用の正しい勉強方法!何から勉強するべきか徹底解説

海外で人気なのはどっち?

アメリカではファンダメンタルズ分析が主流、中国や台湾ではテクニカル分析が主流といわれています。

例えば、アメリカの伝説的な投資家「ウォーレン・バフェット」氏はファンダメンタルズ分析重視の投資スタイルです。

一方、台湾では短期的な取引をするトレーダーが多く、テクニカル分析が主流。

台湾では株式取引での売却益に対する税金が0というのも、短期取引が人気な理由の一つ。

とはいえ、どちらかしか使われないということはなく、投資家によってテクニカル分析かファンダメンタルズ分析かは異なります。

日本株の多くは海外投資家が売買してるってホント?国内株式市場での割合は?

どちらにせよ勉強は必要?

どちらにせよ勉強は必要です。

なんとなくで利益を出せたとしても、それはただの幸運であり偶然です。

偶然は長く続きませんから、きちんと勉強して、根拠を持って銘柄を選び、利益を生み出せるようにならなくてはなりません。

なぜ勝てたのか、なぜ負けてしまったのか、細かく分析して振り返る癖をつけましょう。

テクニカル分析でもファンダメンタルズ分析でも、勉強なしでは利益は積み重ねていけませんよ。

併用ケーススタディ:スクリーニング→タイミング→振り返り

ステップ1:スクリーニング(ファンダで「持つ理由」を定義)

四半期ごとの売上成長率・営業利益率・営業キャッシュフロー・自己資本比率など、5~6指標に絞って定点観測します。

条件は「増収・増益の継続」「営業CFの黒字維持」「有利子負債依存の低さ」など、後で検証しやすい形に数値化。

併せて事業の強み(参入障壁、価格決定力、規制の追い風/逆風)を1~2行でメモ化します。

ここでは“買い/売り”を決めず、候補リストだけを作成。決算・説明資料の要点と、外部環境(為替・金利・資源価格など)の敏感度を付箋化しておくと、後段の判断が速くなります。

ステップ2:エントリー/エグジット(テクニカルで「入る位置」と「出る位置」)

候補リストのチャートを日足・週足でチェックし、上位足でのトレンド方向と節目価格(支持・抵抗)を先に特定。

エントリーは「上位足と順方向」「直近戻り高値の上抜け+出来高増」のように条件を2~3個に限定します。損切りは“価格で置く”ことが要点で、直近安値割れや移動平均割れ等をルール化。

想定利確はリスクリワード1:2以上を基本線とし、部分利確→建値ストップへ移行する運用も有効です。

ニュースが出ても価格反応が弱い場合は見送り、根拠の一致度が高い機会に資金を集中させます。

ステップ3:振り返り(KPIで手順のどこが効いたかを可視化)

取引ごとに①勝敗②損益(R単位)③最大含み損④保有日数⑤根拠一致度(ファンダ×テクの合致)を記録。

週次で勝率・期待値・最大ドローダウンを更新し、悪化要因を「入口のズレ(根拠弱い)」「位置取りの誤り(飛び乗り)」「資金配分の偏り」に分類します。

改善は“足す”より“減らす”が近道で、効果の薄い指標やパターンは外す。

月次では候補銘柄のファンダ前提(成長仮説・リスク要因)を棚卸しし、前提崩れは即リストから除外。

プロセスの再現性を高めることが、収益の安定化につながります。

テクニカル分析・ファンダメンタルズ分析のメリットを最大限活かそう

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析、それぞれに強みがあり弱みもあります。

メリットは最大限活かしつつ、デメリットはできるだけ避けていきましょう。

必ず勝てる分析手法はありません。

どちらの分析手法を選んだとしても、地道に勉強して利益を積み重ねていってくださいね。

また投資では心理も大きく関わってきますから、実際にトレードを繰り返して、市場での戦い方を学んでいきましょう。

まとめ

テクニカル分析は“価格という事実”から短中期のタイミングを整え、ファンダメンタルズ分析は“企業と経済の実態”から中長期の保有理由を支えます。

両者は役割が異なるため、どちらが正しいかではなく、時間軸に応じた使い分けが鍵です。

実務では、①ファンダで候補を絞り、②テクニカルで入退出の位置を決め、③資金管理で最大損失を先に固定、という三段構えが現実的です。

指標は最小限から始め、記録→検証→改善のループで精度を上げてください。

結論が食い違う局面は分割や見送りでコストを抑え、納得できる根拠が揃った機会に集中する。これが“学びながら資金を守る”ための実践的な運用手順です。

著者プロフィール

根本 卓(株塾・インテク運営責任者)

1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。