投資を始めたばかりで株価チャートを眺めていると、ローソク足の周りに「移動平均線」と呼ばれる折れ線が表示されていることに気づく方も多いと思います。

なんとなく「上向きなら良さそう」「線を下回ると不安」と感じる一方で、そもそも何を平均した線なのか、どこを見れば状況を判断しやすいのかが曖昧なままになりがちです。

そこで本記事では、移動平均線がどんなツールなのかについて解説します。

また、移動平均線の見方や株式投資での使い方も紹介します。

移動平均線とは

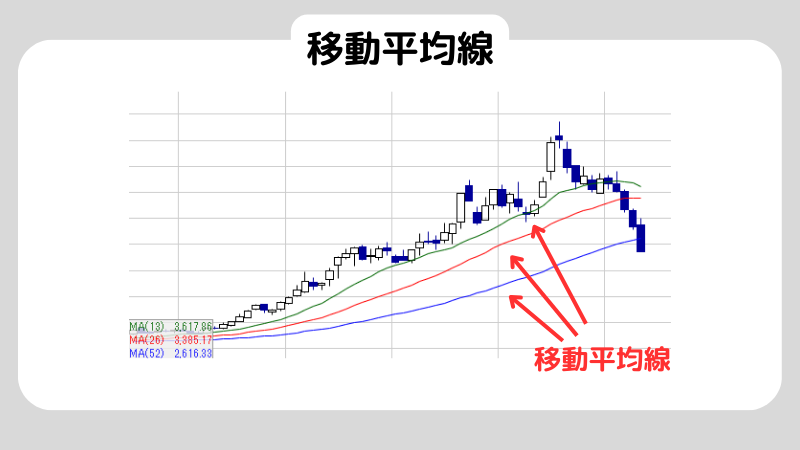

移動平均線は、テクニカル分析ツールの1つで株価の終値の平均値を線で繋いだものです。

移動平均線は、相場のトレンドの向きを把握するのにとても役立つ指標です。

株価は毎日上下に変動するため、市場が買い優勢なのか売り優勢なのかを判断するのは簡単ではありません。

ですが移動平均線を利用すると、ノイズとなる細かな値動きを無視できるようになるので現在のトレンドが判断しやすくなります。

他にも、移動平均線は相場に参加している投資家心理を読み取ることもできます。

このように移動平均線は、単純なツールでありながら多くの情報を発してくれる優れた指標です。

ちなみに、移動平均線は100年以上前からこれまで多くの投資家に使われてきています。

移動平均線の種類

移動平均線には、主に3つの種類があります。

それぞれ特徴が異なるので、詳しく見ていきましょう。

- 単純移動平均線(SMA)

- 指数平滑移動線(EMA)

- 加重移動平均線(WMA)

これらの違いを理解して、自分の投資スタイルに合った移動平均線を選ぶのがおすすめです。

単純移動平均線(SMA)

単純移動平均線(SMA:Simple Moving Average)は、移動平均線の中で最も基本的なものです。

単純移動平均線の計算式は、以下のとおりです。

- SMA=過去n日間の終値の合計÷n

SMAは、過去の終値を合計して日数で割ったものです。イメージとしては『株価の平均ライン』をなぞった線です。

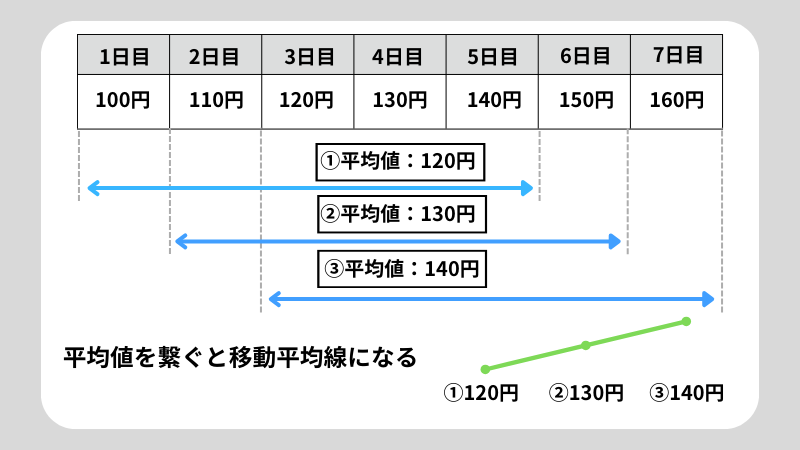

具体例として、5日移動平均線を見てみましょう。

| 5日目 | 140円 |

| 4日目 | 130円 |

| 3日目 | 120円 |

| 2日目 | 110円 |

| 1日目 | 100円 |

5日移動平均線 = (140+130+120+110+100) ÷ 5 = 120円

この計算を毎日行い得られた値を線で繋ぐことで、単純移動平均線ができます。

SMAの特徴は、全ての日の株価を同じ重要度で扱うため、急な株価変動があっても穏やかに反応することです。

このことから「今の相場の大まかなトレンドを知りたい」という方には、このシンプルなSMAがおすすめです。

指数平滑移動線(EMA)

指数平滑移動線(EMA:Exponential Moving Average)は、SMAと比べて直近の株価と連動性が高い移動平均線です。

指数平滑移動線の計算式は、以下のとおりとなっています。

- EMA= {直近の価格×2+1つ前までのEMA×(n-1)…}÷(n+1)

ちなみにnとは期間です。

EMAは、直近のデータに大きな比重を置いて計算された移動平均線です。

SMAよりも『最近の株価変動により敏感に反応する平均ライン』をイメージするとわかりやすいでしょう。

計算式は少し難しいですが、実際に計算してみると直近の価格が1つ多く足されているだけで簡単です。

具体的として、5日指数平滑移動線を見てみましょう。

| 5日目 | 140円 |

| 4日目 | 130円 |

| 3日目 | 120円 |

| 2日目 | 110円 |

| 1日目 | 100円 |

5日指数平滑移動線は(140+140+130+120+110+100)÷ 6 = 123.333円です。

直近の価格が足されることで、SMAよりも一番最近の価格との連動性の高くなります。

そのため、EMAはいち早くトレンド転換の兆候を察知できます。

ですが、株価との連動性が高いということは一時的な価格変動にも反応しやすいというデメリットがあるので注意が必要です。

加重移動平均線(WMA)

加重移動平均線(WMA:Weighted Moving Average)も、EMAと同様に最近の株価の影響を強く受ける移動平均線です。

WMAの特徴は、日数に応じた重み付けをします。

加重移動平均線の計算式は、以下のとおりです。

- WMA={(Pn ×n)+(Pn−1 ×(n−1))+…+(P2 ×2)+(P1 ×1)}÷n+(n−1)+…+2+1

Pnは最新の価格、P1は最も古い価格、nは期間です。

WMAは、各期間に異なる重みを付けて計算される移動平均で『最近の株価により比例的に重きを置いた平均ライン』だといえます。

計算式で表すと難しいですが、具体例として5日加重移動平均線を見てみましょう。

| 5日目 | 140円 |

| 4日目 | 130円 |

| 3日目 | 120円 |

| 2日目 | 110円 |

| 1日目 | 100円 |

- 最新(1日前)の価格に5倍の重み

- 2日前の価格に4倍の重み

- 3日前の価格に3倍の重み

- 4日前の価格に2倍の重み

- 5日前の価格に1倍の重み

これらを合計して、重みの合計(5+4+3+2+1=15)で割ります。

5日加重移動平均線は {(140×5)+(130×4)+(120×3)+(110×2)+(100×1)}÷15 = 126.666円となります。

WMAもSMAと比べて、最近の値動きの影響を受けるように設定された移動平均線です。

ちなみに、WMAとEMAを比べるとEMAの方が直近の価格のウエイトが重く反映されるように設定されされています。

そのため、EMAの感度が強すぎると感じる方はWMAがおすすめです。

移動平均線の種類とは?単純・加重・指数の3つの違いと活用法を解説

移動平均線の期間

移動平均線を使うには、期間を設定しなくていけません。

移動平均線の期間の設定に絶対的な正解はありませんが、多くの投資家が注目している期間を選ぶと効果的です。

基本的には短期・中期・長期の、3種類の移動平均線を設定するのが一般的だといえます。

多くの投資家が日足チャートで使っている期間は、以下のとおりです。

- 短期:5日、10日

- 中期:25日、50日

- 長期:75日、100日、200日

これらの期間が重視される理由には、1週間(5日)や1か月(25日)といった節目が市場で意識されやすいことにあります。

ほかにも、企業の決算発表が3ヵ月(75日)ごとにあることなどが関係しています。

ここまで日足チャートを軸に話を進めてきましたが、週足チャート、月足チャートでの移動平均線も紹介するので参考にしてみてください。

| 短期 | 中期 | 長期 | |

| 週足チャート | 13週(四半期) | 26週(半年) | 52週(1年) |

| 月足チャート | 6ヶ月(半年) | 12ヶ月(1年) | 24ヶ月(2年) |

先ほども解説しましたが、移動平均線の設定に正解はないので自分の投資スタイルに合わせて微調整することも大切です。

【プロ直伝】移動平均線の最適な設定値とは?設定変更の方法についても解説します

移動平均線の見方

移動平均線の見方をマスターすれば、市場トレンドのと投資家の心理状態を簡単に把握できるようになります。

移動平均線から相場の状況を読み取るには、主に移動平均線の傾きと移動平均線と株価の位置関係の2つのポイントに注目します。

それぞれみていきましょう。

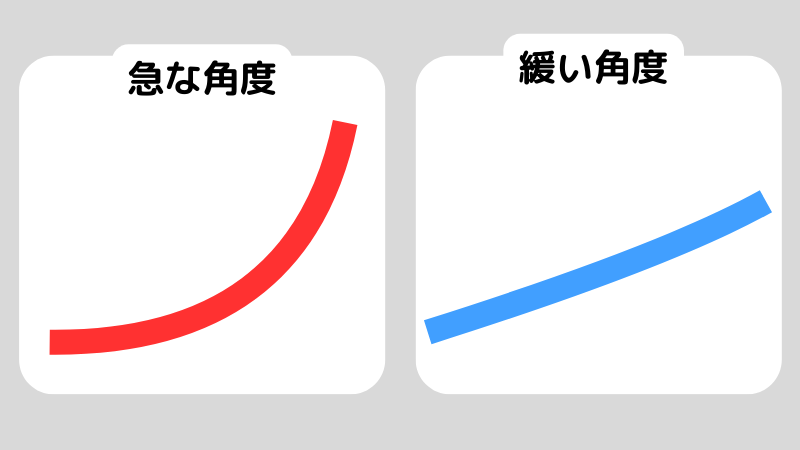

移動平均線の傾き

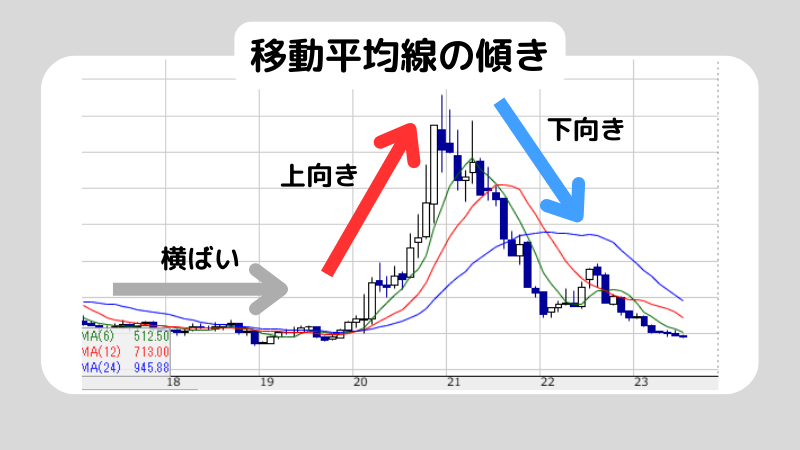

移動平均線の傾きを見るだけで、相場の方向性がわかります。

上向きに傾いている場合は上昇トレンドで、買いたい人が売りたい人より多い状態です。

反対に、下向きに傾いている場合は下降トレンドで、売りたい人が買いたい人より多い状態です。

また、横ばいの場合はレンジ相場と呼ばれ、売りと買いの力が同じくらいの状態を表しています。

特に注目すべきは、移動平均線の角度です。

角度が急であればあるほど、そのトレンドの勢いが強いことを示しています。

たとえば、緩やかに上を向いている移動平均線より、急な角度で上を向いている移動平均線の方が上昇の勢いが強いと判断できます。

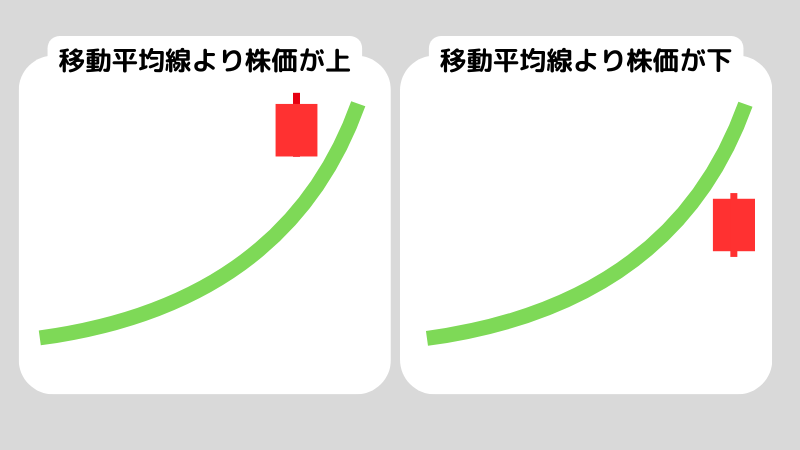

移動平均線と株価の位置

移動平均線と株価の位置関係に注目することで、市場参加者の心理状態を読み取ることが可能です。

移動平均線はn日間の終値の平均を繋いだ線であり、言い換えれば「過去n日間に株を買った人の平均購入価格」とも考えられます。

そのため、現在の株価が5日移動平均線より上にある場合、過去5日間に株を買った投資家の多くが利益を出している状態だといえます。

この状況をみると投資家は楽観的な気持ちになっており、利益が出ていることから今後も株を持ち続ける可能性が高く、価格上昇が続きやすいと考えられます。

反対に、株価が5日移動平均線より下にある場合は、過去5日以内に取引した多くの投資家が含み損を抱えている状態です。

このとき投資家は「このまま下がり続けるのではないか」という不安から、早めに売りに出る可能性が高まります。

つまり、株価と移動平均線の位置関係を見るだけで、市場参加者全体がどのような心理状態にあるのかを推測できます。

移動平均線の活用方法

ここからは、移動平均線を活かして実際に取引をする方法について解説します。

移動平均線を使った活用方法として、以下の3つの代表的な活用方法があります。

- ゴールデンクロス

- デッドクロス

- グランビルの法則

それぞれみていきましょう。

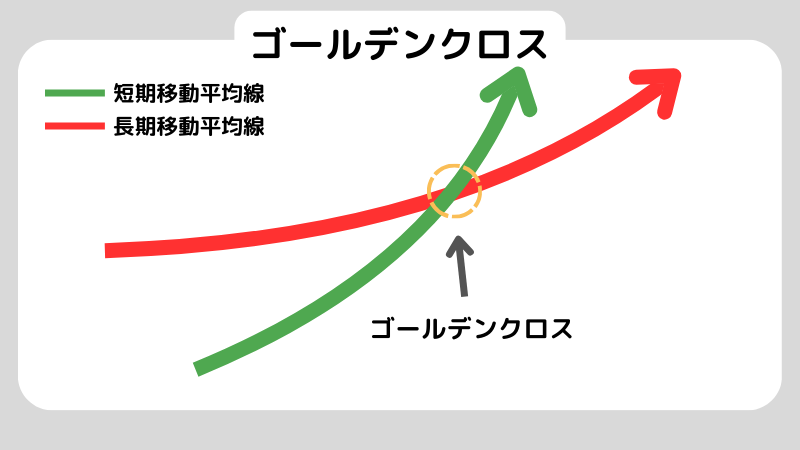

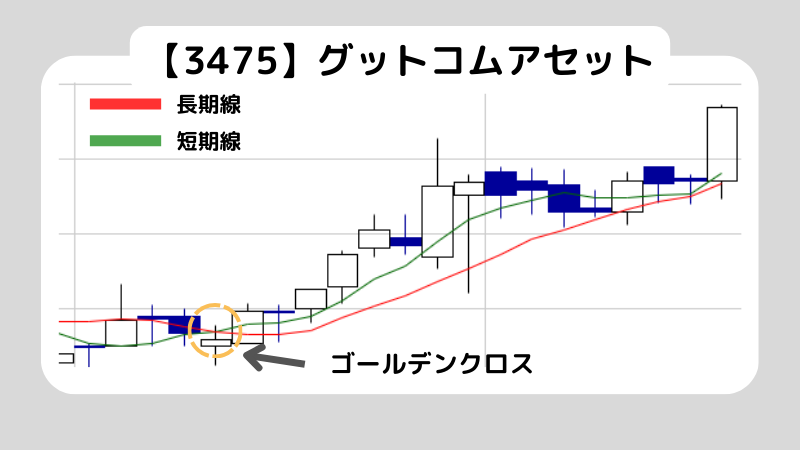

ゴールデンクロス

ゴールデンクロスとは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜ける現象で、強力な買いサインとして知られています。

実際の例で見てみましょう。

このように、ゴールデンクロスが起きたタイミングで取引していると、上昇初期の相場に乗れています。

デッドクロス

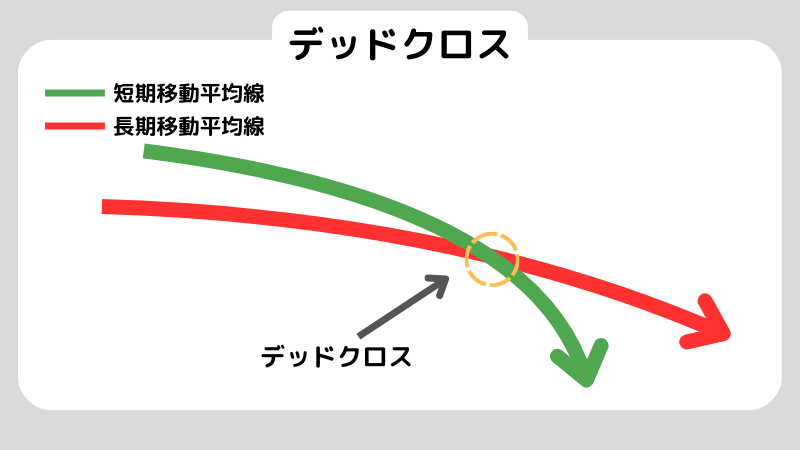

デッドクロスとはゴールデンクロスとは逆の現象で、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に突き抜けることです。

デッドクロスは、強い売りサインとして多くの投資家に認識されています。

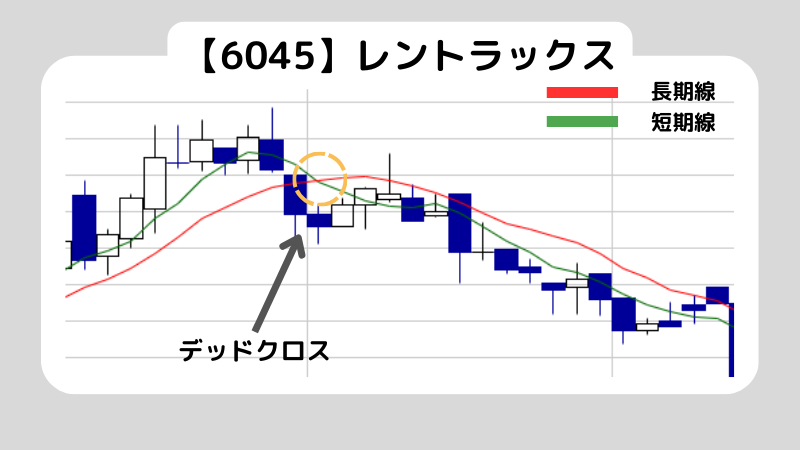

実際の例で見てみましょう。

このように、デッドクロスが起こると株価の下落が加速しています。

グランビルの法則

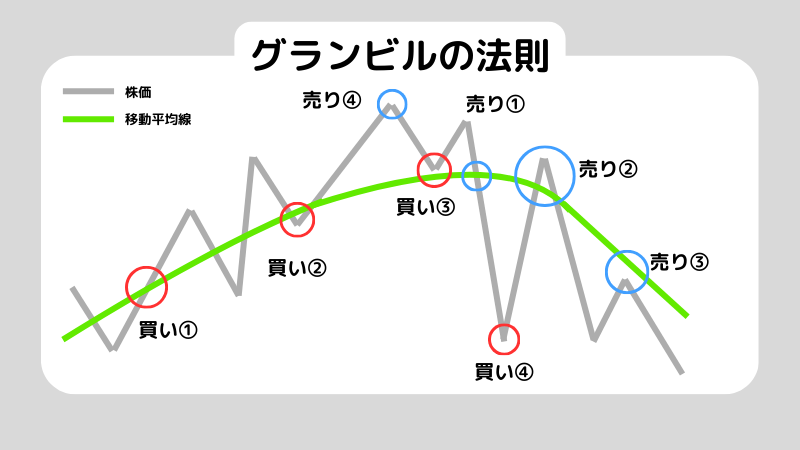

グランビルの法則とは、移動平均線を使った取引の基本ルールで、ジョゼフ・E・グランビルが考案したものです。

この法則は移動平均線と株価の関係から、売買タイミングを客観的に判断するための指針となります。

買いサインの代表的なものには、以下の4つのパターンがあります。

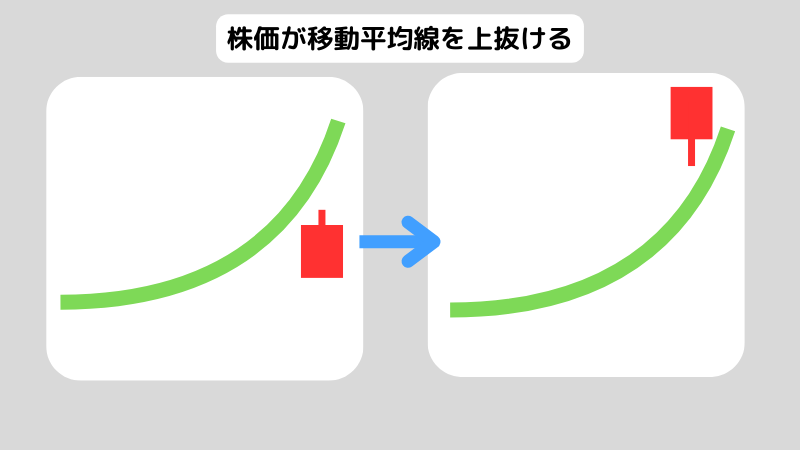

- 株価が移動平均線を下から上に突き抜けたとき

- 一時的に株価が移動平均線を下抜けしたものの、その後すぐに反転し、再び上昇トレンドに戻ったとき

- 上昇トレンドの移動平均線の上に位置していた株価が、下落する場面があったものの、移動平均線を下回ることなく、その後再び上昇に転じたとき

- 下降トレンドの移動平均線からさらに下方へ離れて価格が落ち込んだが、その反動からの上昇を期待するとき

売りサインには、以下の4つのパターンがあります。

- 株価が移動平均線を上から下に突き抜け、その後も下落を続けるとき

- 下降トレンドの移動平均線に対して株価が一時的に上抜けしたものの、その上昇は続かず、再び下落基調に戻ったとき

- 下降トレンドの移動平均線より下方に位置していた株価が、上昇する局面があったものの、移動平均線を上回れず再び下落に転じたとき

- 上昇トレンドの移動平均線からさらに大幅に上方へ離れて価格が急騰したが、この過熱状態から大きな調整(下落)が予測されるとき

これらのパターンを理解し、実際のチャートで練習を重ねるとより正確な売買判断ができるようになります。

グランビルの法則は、移動平均線を用いた取引の基礎となる考え方なので、しっかり覚えておくのがおすすめです。

株におけるゴールデンクロスの勝率は35.71%!過去20年間のデータから徹底検証

移動平均線を使いこなす方法

移動平均線を効果的に使いこなすためには、ローソク足と出来高を組み合わせて分析することが重要です。

特に相場の転換点を早期に察知するためには、これら3つの要素を総合的に判断する必要があります。

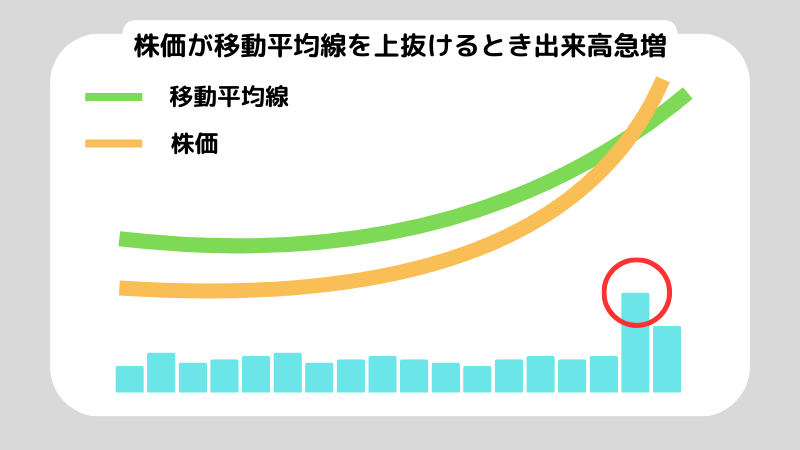

相場の流れが変わる際は、まず株価が移動平均線を突き抜けるという現象が起こります。

このタイミングで、「相場の流れが変わる可能性があるかも?」と警戒しはじめるのがポイントです。

そして、そのときの出来高も重要な情報となります。

出来高が急増している場合は、大口投資家がその動きに参加していることを示しており、新たな相場の流れが本格的にはじまる可能性が高まるからです。

反対に、出来高が少ない場合は一時的な動きである可能性が高く、すぐに元のトレンドに戻ることも考えられます。

このように、移動平均線、ローソク足、出来高の3つを組み合わせることで正確な分析が可能になり、より良い投資判断ができるようになります。

よくある質問Q&A

Q1. 移動平均線って、結局「何の平均」なんですか?

A. 一般的には、一定期間の終値(その日の最後の価格)を平均した値をつないだ線です。

日々の細かい上下をならして、相場の流れを見やすくする目的で使われます。

Q2. 移動平均線が上向きなら「上昇トレンド」と考えていいですか?

A. 上向きは、平均値が上がっている状態なので、上方向の流れが出ている場面として捉えられます。

ただ、短期的な上下もあるため、傾きだけでなく株価が線の上にいるか/下にいるかも合わせて見るとよいでしょう。

まとめ

移動平均線は、シンプルながらもトレンドを見抜くことができる強力なツールです。

今回紹介したように、移動平均線の種類や使い方を理解することで相場の方向性を掴めます。

ゴールデンクロスやデッドクロス、グランビルの法則といった基本的なシグナルは、初心者の方でも比較的理解しやすくすぐに実践に活かせるテクニックです。

特にグランビルの法則は、取引する際意識したいポイントとなるので覚えておくのがいいでしょう。

チャートを見るときは、今回紹介した見方を参考に移動平均線に注目してみてくださいね。

【相場流株技術用語】PPP(パンパカパン)・逆PPPとは?移動平均線を使ったトレンド攻略法を徹底解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。