株価チャートには、前日のローソク足と当日のローソク足の間に空白が生じる「窓(ギャップ)」と呼ばれる現象があります。

本記事では、窓の定義、窓開け・窓埋めの意味、起こりやすい要因や見極めの観点を、初心者にも分かる言葉で整理します。

将来の値動きを断定せず、一般的に用いられる確認ポイントと図表案を交え、理解と再現性のある学びにつなげます。

株価チャートにおける窓とは?

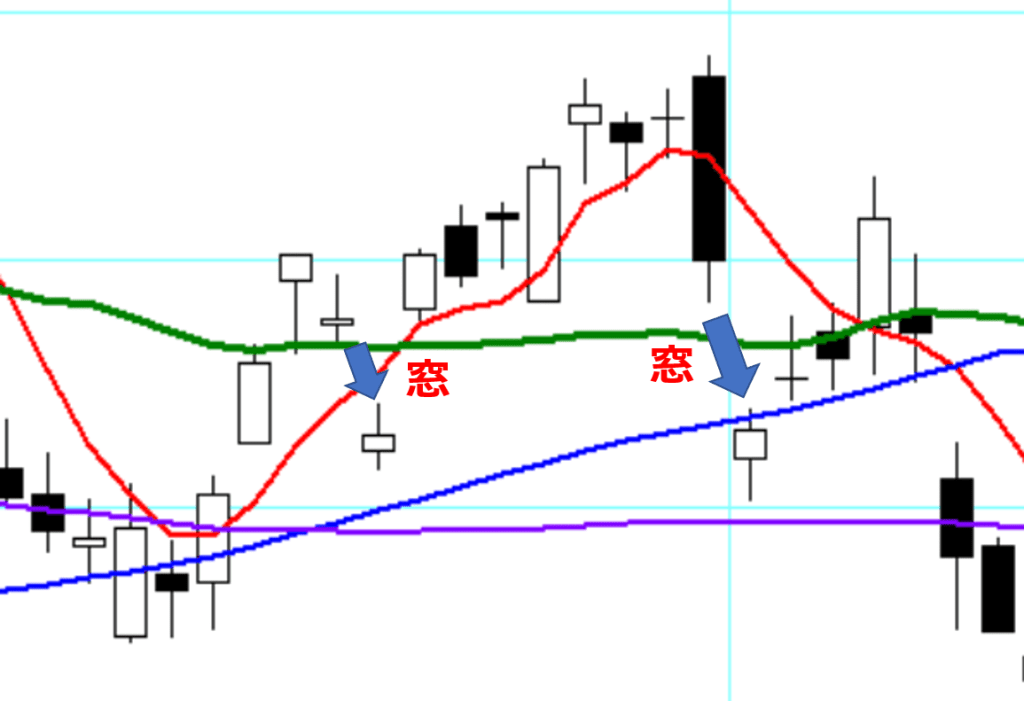

株式投資においてチャートを見ているとき、以下の図のようなチャートを見たことがありませんか?

上記のようにチャート上の「窓」は、前日の終値付近と当日の始値付近のあいだに価格が通過していない帯が生じた状態を指します。

まずは“どこからどこまでが窓なのか”を視覚的に押さえると、その後の理解がスムーズになります。

「窓開け」の意味と起こりやすい要因

窓開けは、取引時間外を含む材料や需給の変化により、翌日の始値が前日終値から離れて始まったときに観察されます。

要因を整理すると、どの場面で発生しやすいかを俯瞰できます。

窓開けは、一般的に材料と需給が組み合わさって起こりやすいとされます。

例としては「決算・業績修正などのIR」「不祥事・規制報道」「指数・先物主導の地合い急変」「為替・金利の急変」「業界ニュースの連鎖」などが挙げられます。

これらが取引時間外に発生すると、翌朝の寄り付きで価格が一気に調整され、窓として可視化されることがあります。

また、連続して窓が見られるケースは、材料やセンチメントの継続を示すサインとして言及されますが、これは傾向の説明であり、個別事象によって背景は異なります。

窓の大きさや位置(レンジ中・節目越え・高値圏/安値圏)も見え方に影響するため、価格帯の文脈と併せて把握すると理解が深まります。

三空叩き込みとは?トレンド転換の見つけ方と合わせて使えるテクニックを解説

「窓埋め」の意味と起こりやすい場面

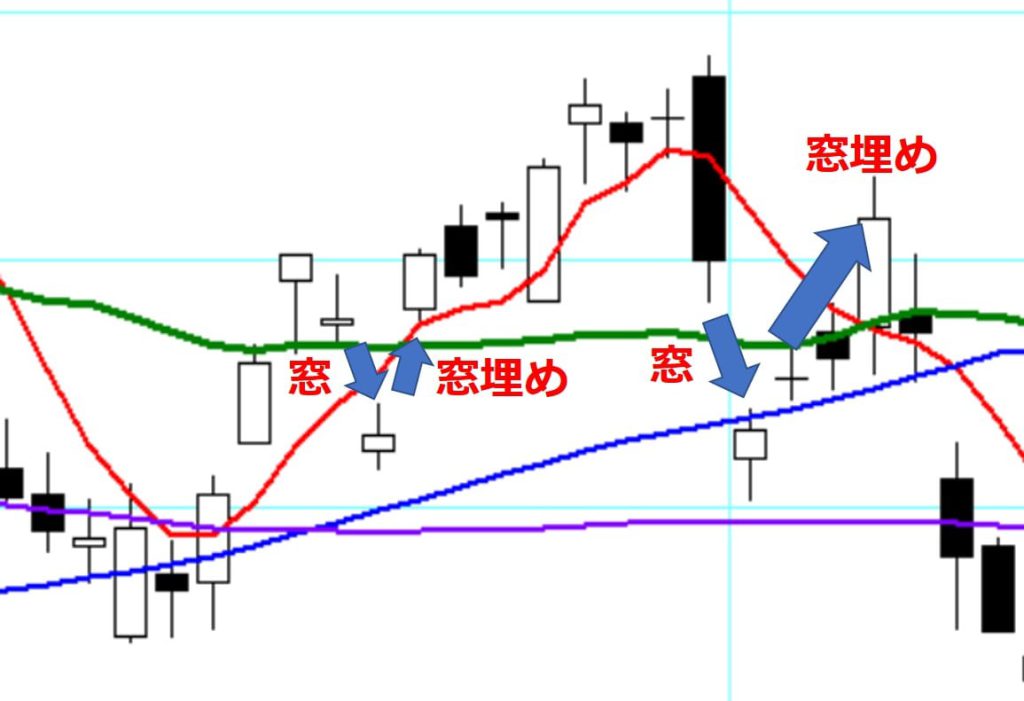

窓埋めは、開いた窓の価格帯をあとから価格が通過し、空白が解消される現象を指します。

過去の観察では見られることが多い一方、時期や有無には幅がある点を前提に整理します。

窓埋めとは、窓開け後の推移で価格が未取引帯に戻り、空白が解消される状態をいいます。

一般的には、ギャップアップ時に利確や戻り待ちの売りが意識されると、窓帯に向かう動きが観察されやすいとされます。

ただし、必ず埋まるわけではなく、材料の強弱や地合いによって埋まらない期間が続く例もあります。

タイミングは、当日中に解消される短期のケース、数日〜数週間を要するケース、相当の期間を経てから解消されるケースなど、幅があります。

大きな窓や節目をまたぐ窓は、需給の整理に時間がかかることもあります。

したがって、窓埋めは「起こりうる一般的現象」として捉え、位置・出来高・材料の推移などと併せて相対的に判断する姿勢が有効です。

初心者が悩みやすい対処の考え方

窓は目立つがゆえに「すぐ何かをしなければ」と感じやすい場面です。

ここでは具体的な売買の推奨ではなく、状況を落ち着いて整理するための一般的な確認観点をまとめます。

対処の前に、まず前提の整理が役立ちます。

①どの時間軸での窓か(日足・週足)

②窓の位置(レンジ内/支持抵抗越え)

③窓前後の出来高の相対変化

④関連ニュースやイベントの有無 ⑤全体地合い(指数・先物)の方向、の5点をチェックすると、状況把握の精度が上がります。

移動平均線や価格帯出来高などの補助指標は、位置関係や需給感を捉える参考になります。

たとえば、節目付近の大きな窓で出来高が急増している場合と、薄商いのまま発生した窓では、一般的に含意が異なるとされます。

いずれも単独ではなく、複数材料を組み合わせた整合性を意識すると、感情に左右されにくい判断につながります。

窓開けが発生する要因

次に、窓開けが発生する要因について見ていきます。

窓開け(ここでは、上方向の窓開け)の要因として考えられるのは、たとえば以下のようなものです。

- 中小企業が日本を代表する大企業と資本業務提携をした

- 好決算で大幅な上方修正をした

- 予想されていた事柄が正式な事実になった

上記でも紹介しましたが、窓開けは上方向にも下方向にも起こります。

下方向の窓開け(ギャップダウン)の場合は、企業の不祥事などのような株価にとっての大きな悪材料が窓開けの要因です。

このように、窓開けには大きな値動きを及ぼす要因が大前提として挙げられます。

これらの要因による銘柄への期待感が大きければ大きいほど窓開けは大きくなり、はたまた連続の窓開けまでも起こりうるかもしれません。

つまり連続で窓開けが発生している場合や短期間に頻発している場合は、窓開けに対する非常に強い要因があったということがわかります。

また、マーケットの動きに”絶対”はないので、要因がなくても窓開けが発生することはあります。

ただしそのときは、後々になって要因が出てくることが多いので、先見的なチャートの動きを見ておくことは非常に重要です。

不祥事などは突然発覚することもあるので予測することは難しいですが、株価チャートの動きを追うことにより事前に株価の動きをある程度予測することができるようになるでしょう。

株価の決まり方がわかる!株価が変動する理由と実例も合わせて解説

窓の種類(一般分類)と見分けのヒント

窓は位置や相場局面により、一般的にいくつかの型で語られます。

分類は教科書的整理であり絶対ではありませんが、相場の文脈を掴む補助として役立ちます。

よく紹介される一般分類として、①コモンギャップ(レンジ内の隙間)、②ブレイクアウェイギャップ(支持・抵抗など重要水準の突破時)、③ランアウェイ/マイナーランナウェイ(トレンド進行中の途中段階)、④エグゾースションギャップ(終盤に見られるとされる失速前後の隙間)などがあります。

見分けのヒントは、価格位置と文脈にあります。

たとえば、長らく意識されてきた価格帯を明確に越える窓はブレイクアウェイとして言及されやすく、強いトレンドの中腹での小さな窓はランアウェイとして説明されることがあります。

一方、天井圏・底値圏での急な窓は、材料や出来高の推移と合わせて慎重に読み解く必要があります。

時間軸と出来高の見方

同じ窓でも、日足と週足では見え方や重要度が異なる場合があります。

出来高の相対変化とあわせて確認すると、解釈のブレを抑えやすくなります。

時間軸が長いほど、ノイズが均され、出来事の影響がより大きく反映される傾向があります。

日足で頻発する小さな窓が、週足では認識されないこともあります。

したがって、気になる窓が出たら、可能であれば複数の時間軸で位置関係を再確認するのが有効です。

また、窓前後の出来高は重要な補助情報です。

価格の跳躍だけでなく、相対的な出来高増減と合わせてみると、参加者の厚みや関心の変化が把握しやすくなります。

窓が大きいのに出来高が伴わない、あるいは窓解消局面で出来高が急増するなど、パターンの違いは解釈に影響します。

単独のサインに依存せず、複合的な視点で整合性を確認する姿勢が大切です。

窓埋めが発生する要因とタイミング

上記でもお伝えした通り、上方向の窓開け(ギャップアップ)の発生は、急激な値動きがあったことを意味しています。

よってこのときは「大きく値上がりしたから売りたい」と思っている方が多いはずです。

そのための株価の値動きとして「売り圧力を消化しよう」という流れが起こるので、「窓埋め(株価が窓開けの分だけ下落)」が起こりやすくなると考えられています。

また、窓埋めのタイミングには以下のようなものが挙げられます。

- 窓開けで寄り付き後、当日中に窓埋め

- 窓開け後、数日~数週間かけて窓埋め

- 窓開け後、数カ月かけて窓埋め

窓開けが大きいほど要因への期待感が強いということなので、その分窓埋めも大変となるでしょう。

初心者でもローソク足の見方がわかる!チャートを見るための基本を徹底解説

窓についてのQ&A

Q1. 窓はなぜ発生しますか?

A. 取引時間外を含む材料・需給の変化により、翌日の始値が前日終値から離れて始まると発生します。

決算・IR、地合い急変、為替・先物の動きなどが背景として挙げられます。

Q2. 窓は必ず埋まりますか?

A. 過去の観察では“埋まることが少なくない”とされますが、必ずではありません。

材料の強弱や地合い次第で、長期間空いたままの例もあります。

Q3. 何本足で見るのがよいですか?

A. 目的に応じて異なります。日足は変化の早さを、週足は流れの大きさを捉えやすく、両方で位置関係を確認する方法が一般的です。

Q4. 先物主導のギャップと現物の関係は?

A. 先物や指数の動きが寄り付き価格に影響する場面があります。

指数構成銘柄や地合いの強弱を合わせて確認すると、解釈の手がかりになります。

まとめ

ここまで、窓の定義から、窓開け・窓埋めの一般的背景、分類や時間軸・出来高の補助観点までを整理しました。

最後に要点を簡潔に振り返ります。

「窓」は、前日と当日のローソク足に挟まれた未取引の価格帯を指し、ギャップアップ/ギャップダウンの双方が存在します。

窓開けは、決算・IR、地合いの変化、為替・先物などの影響を受けやすく、窓埋めは観察されることがある一方で、必ず起こるわけではない点が重要です。

実務では、①時間軸(⽇足・週足)②窓の位置(レンジ内/節目越え)③出来高の相対変化④ニュースやイベント⑤地合い(指数・先物)を組み合わせて整合性を確認すると、理解が安定します。

分類(コモン/ブレイクアウェイ/ランアウェイ/エグゾースション)は文脈把握の補助として有効です。

窓は見つけやすいチャート上のサインですが、単独での断定は避け、位置・出来高・材料・地合いとあわせて中立的に読み解くことが大切です。

基礎を押さえた上で、自分に合う確認手順を整え、振り返りを重ねながら理解を深めていきましょう。

著者プロフィール

根本 卓(株塾・インテク運営責任者)

1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。