株価チャートを見ていると、一定の範囲で値動きが収束していく「三角持ち合い」という形が現れることがあります。

これはテクニカル分析で重要なチャートパターンの一つであり、投資家の心理や次のトレンド転換のヒントを読み解く鍵になります。

本記事では、三角持ち合いの基本構造、3つの主要パターン、そしてチャートの中でどのように活用できるのかをわかりやすく解説します。

三角持ち合いとは

三角持ち合いとは、株価の上値と下値の幅が徐々に狭まり、チャート上で三角形のような形を描く状態を指します。

市場が一方向に大きく動く前の「エネルギーを溜める期間」とも言われ、テクニカル分析では重要な転換サインとされています。

株価が一定のレンジ内で上下動を繰り返す「持ち合い(ボックス相場)」の一種で、時間の経過とともに上昇トレンドラインと下降トレンドラインが収束していくのが特徴です。

一般的には、上値抵抗線(レジスタンスライン)と下値支持線(サポートライン)が交差する頂点(アペックス)に近づくにつれ、売り買いの勢力が拮抗し、最終的にどちらかの方向へ大きく動く傾向があります。

ただし、実際のブレイクは三角形の頂点よりも少し手前で起こるケースが多いとされています。

三角持ち合いのパターン(3つ)

三角持ち合いは、出現後の株価を大まかに分けると「上昇する・下落する・どちらか分からない」の3パターンに動く確率が高いと言われています。

それでは実際に、チャートも交えて3パターンを確認していきましょう。

1)出現後、株価が上昇する可能性が高いパターン(図1)

図1では上側の移動平均線と下側の移動平均線に株価が挟まれていて、その範囲内で株価が動いています。

この場合、上側の移動平均線はレジスタンスライン(抵抗線)になり、下側の移動平均線は上昇トレンドラインになっています。

レジスタンスラインとは、ある移動平均線の水準まで株価が上昇すると、その後に下落する傾向が頻繁にみられる移動平均線のことです。

つまり、移動平均線より上に株価が上昇しなくなった状態です。

これは、強い下落相場の中で投資家の心理状態として「できれば高いところで売りたい」と考えている人がほとんどで、そのような市場心理のなか、過去に移動平均線まで上がった後に決まって下落する動きが頻繁に見られていたとすると、移動平均線まで我慢し、この水準で売りに動く人が多くなるためと想定できます。

簡単に言うと「株価が高くなったら売りたい」という投資家が多くなった状態ですね。

しかし、そのような市場心理の中、図1のように株価が上昇トレンドに向いてくるとどうでしょうか。

多くの投資家の心理として「もっと高く売ろう」と考えて売られにくくなるのです。

こうして、抵抗線は払拭され上昇トレンドの波に乗ることで、株価が上昇しやすくなります。

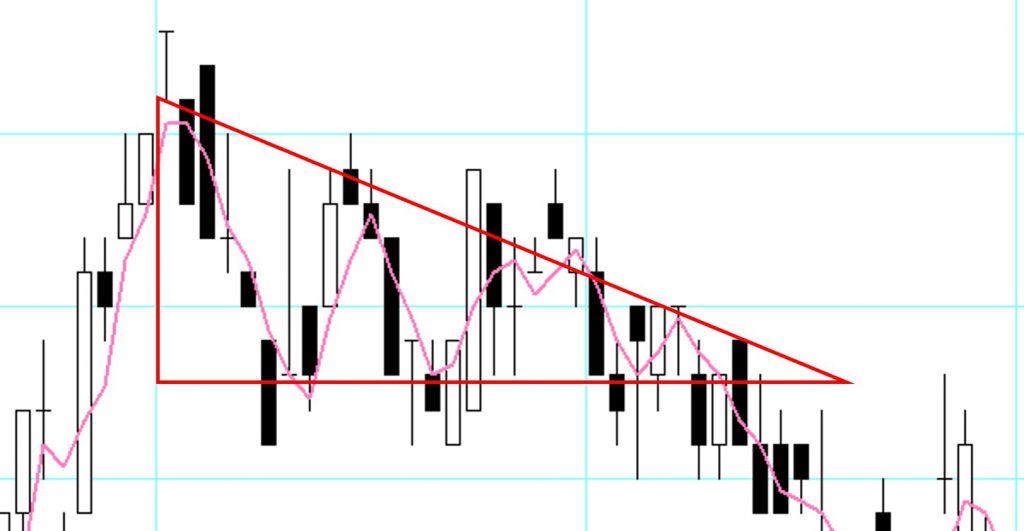

2)出現後、株価が下落する可能性が高いパターン(図2)

図2では図1と同様に上側の移動平均線と下側の移動平均線に株価が挟まれていて、その範囲内で株価が動いています。

しかし図1と違う点は、上側の移動平均線は下落トレンドラインになり、下側の移動平均線はサポートライン(支持線)になっています。

サポートラインとは、ある移動平均線の水準まで株価が下落すると、その後に上昇する傾向が頻繁にみられる移動平均線のことです。

つまり、移動平均線より下に株価が下がらなくなった状態です。

これは、強い上昇トレンドの中で投資家の心理状態として「できれば安いところで買いたい」と考えている人がほとんどで、そのような市場心理のなか、過去に移動平均線まで下がった後に必ず上昇する動きが頻繁に見られていたとすると、移動平均線まで我慢し、この水準で買いに動く人が多くなるのです。

簡単に言うと「株価が安くなったら買いたい」という投資家が多くなっている状態です。

しかし、そのような市場心理の中、図2のように相場が下落トレンドに向いてくるとどうでしょう。

多くの投資家は「もっと安く買おう」と考えて買わなくなるのです。

こうして、支持線は払拭され下落トレンドの波が発生するのです。

3)出現後、株価がどちらに動くか分からないパターン(図3)

図3は少し特殊で、上昇トレンドラインと下落トレンドラインによって形成される三角持ち合いです。

この場合、一般的にはどちらに株価が動くかわからないと言われています。

ただ、全ての三角持ち合いは、いずれどちらかに株価が大きく動く可能性が高いと言われていますので、他の根拠を基に投資判断する必要があります。

当サイトの監修者である株歴38年以上のプロトレーダー「相場師朗(あいばしろう)」先生が使う売買シグナルを使うことで、よりトレードの精度を高めることができるでしょう。

【相場流株技術用語】PPP・逆PPPとは?移動平均線でトレンドの波をとらえよう

なぜ三角持ち合いで相場を判断できるのか

三角持ち合いは、投資家の心理が反映されたチャートパターンです。

価格の変動幅が狭まるのは、売り手と買い手のバランスが拮抗していることを意味します。

上昇局面では「もう少し上がるのでは」という期待と、「そろそろ売ろう」という警戒が入り混じり、下降局面では「今が買い時かもしれない」と「まだ下がるかもしれない」という不安がせめぎ合います。

このような状態では一時的に方向感が失われますが、どちらかに抜ける瞬間に参加者の心理が一気に傾き、トレンドが発生するのです。

また、ブレイクのタイミングは「ローソク足の収束度合い」「出来高の変化」「移動平均線との位置関係」などを合わせて確認するとより精度が高まります。

Q&A:三角持ち合いのよくある疑問

Q1. 三角持ち合いを見つけるコツは?

トレンドラインを引くときは、少なくとも2点以上の高値・安値を結ぶのが基本です。

チャート上で価格が徐々に収束していく形を見つけたら、まずは線を引いて確認してみましょう。

Q2. 三角持ち合いの期間はどれくらい?

銘柄や相場の流れによって異なりますが、数日~数週間程度で形成されるケースが多いです。

時間軸が長いほどエネルギーも溜まりやすく、ブレイク時の値動きも大きくなる傾向があります。

Q3. ブレイクの見極めはどうすれば?

ブレイク直前は出来高が減少し、その後に急増する傾向があります。

また、ローソク足の終値が明確にトレンドラインを抜けた場合は、一時的な「だまし」でない可能性が高まります。

まとめ

三角持ち合いは、株価が方向感を失いながらも次のトレンドに向けて力を蓄えている状態を示す重要なチャートパターンです。

上昇・下落・対称の3パターンを理解することで、市場心理をより立体的に読み解くことができます。

相場の動きを予測するには、形そのものだけでなく、「どんな心理が働いているのか」を想像することが大切です。

ローソク足や出来高、他のテクニカル指標を組み合わせながら分析することで、チャートの見方がぐっと深まります。

三角持ち合いを見つけたときは、相場が次の一歩を踏み出す準備をしているサインかもしれません。

日々のチャート分析の中で、ぜひその兆しを見極めてみましょう。

著者プロフィール

根本 卓(株塾・インテク運営責任者)

1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。