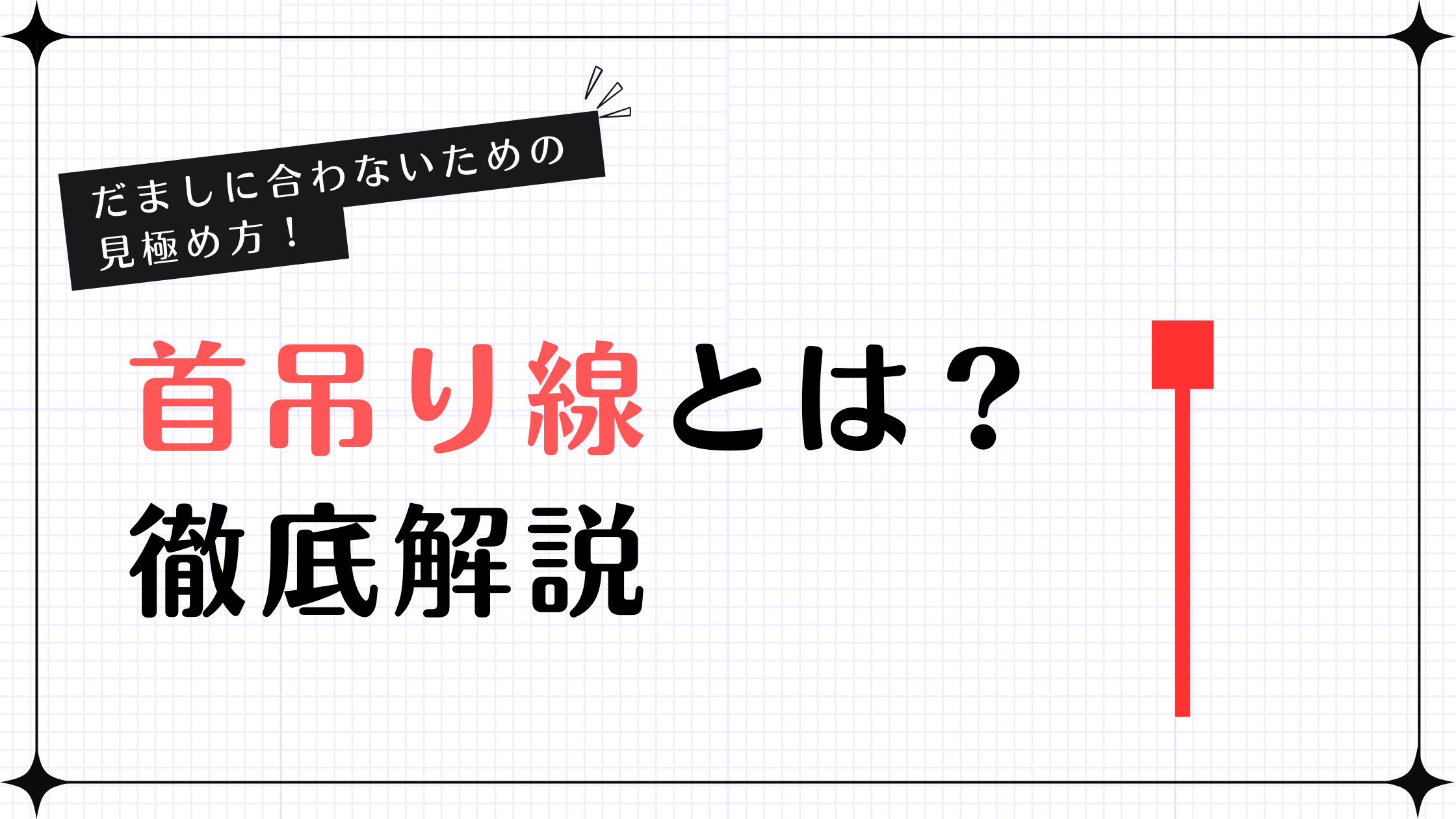

ローソク足の「首吊り線(ハンギングマン)」は、上昇局面の高値圏で見られることがある形状として知られています。

本記事では、定義と判定の目安、出現後の読み方の順序、似た形「カラカサ」との違い、ケース別の見え方、ツール上の確認ポイントまでを中立的に整理します。

形だけに頼らず、文脈と手順で安定して解釈するための基礎を身につけましょう。

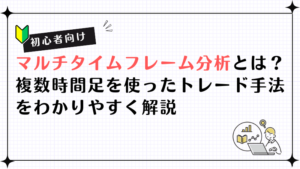

首吊り線とは

首吊り線(ハンギングマン)は、上図のように下ヒゲが長いローソク足のことを指します。

高値圏に出現する場合のみ首つり線と呼び、高値圏でなければ「カラカサ」と呼ばれます。

陽線か陰線かは関係ありません。

基本的に、保有している銘柄で首吊り線が出現したら、すぐに利益確定を検討しましょう。

また保有していない銘柄の場合は、株価下落を見越して空売りする手が考えられます。

陽の陰はらみとは?トレンド転換を見極めて利益を得る方法を解説

高値圏に出現する長い下ヒゲ付のローソク足

株価が上昇トレンドにあって、高値圏に到達したときに出現する長い下ヒゲ付のローソク足を、首吊り線といいます。

前日の終値から差をつけた始値からスタートし、そこから大きく下落したものの、最終的には始値付近に戻っているような値動きです。

本体部分は小さく、下ヒゲが本体の2倍以上の長さとなります。

市場が弱気になっていることを示す

首つり線の出現は、市場が弱気になっていることを示します。

それまで買いの勢力が強く、上昇を続けて高値圏まで来たのに、始値から大きく下落して安値をつけています。

それだけ売りが多くなってきており、市場は弱気になっているのです。

「ここまで上がってきたからそろそろ利益確定のために売ろう」「下がり始めるだろうから空売りしよう」といった投資家たちが増えている状況です。

三空叩き込みとは?トレンド転換の見つけ方と合わせて使えるテクニックを解説

上昇トレンドから反転下落の可能性高

首つり線は、上昇トレンドから反転下落の可能性を示します。

売りの勢力が強くなり、買いを上回ることで「下降トレンド」に転換していくわけです。

まさに反転するわけですから、売買のタイミングを見極めていく必要があります。

ここで買いを入れるのは自殺行為という意味

首つり線は、「ここで買いを入れるのは自殺行為」という意味からその名がついています。

それほどリスクをはらんでいるローソク足であり、株価下落の可能性が高いのです。

首つり線で買いを入れてしまえば、その後上がることなく株価が下落し、損失がどんどん膨らんでいってしまうかもしれないわけですね。

高値圏に出現することもあって、下落幅も大きいですから「買い」は避けておきましょう。

宵の明星をチャートから見つける方法!より精度を上げる合わせ技も紹介

首吊り線の信頼度を確かめる7項目

首つり線で損失を出さないためにも、信頼度を確かめる7項目をまとめました。

当てはまる数が多いほど、首吊り線としての信頼度は高くなります。

首吊り線の信頼度を確かめる7項目は以下の通り。

- 上昇トレンドが発生し高値圏に出現しているか

- 始値・高値・終値が近いか

- 上ヒゲがない・ほとんどないか

- 下ヒゲが本体の2倍以上あるか

- 始値が前日の終値より高い

- 陽線か陰線か

- 出来高が多いか

一つずつチェックしていきましょう。

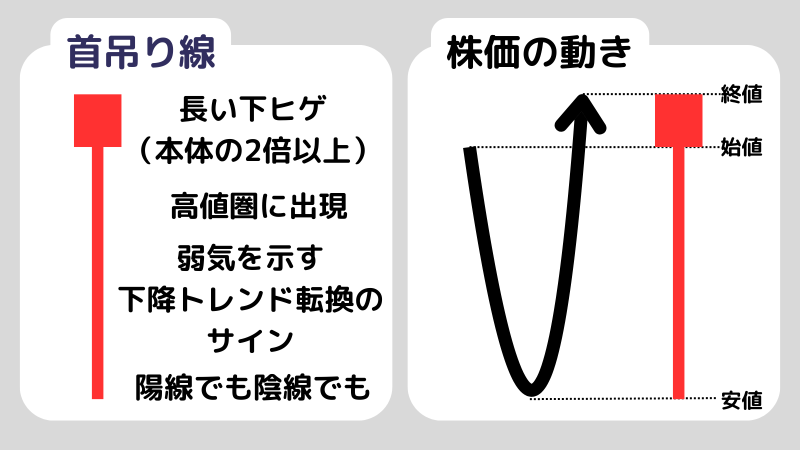

上昇トレンドが発生し高値圏に出現しているか

上昇トレンド後の高値圏に出現しているかを確認しましょう。

高値圏でなければ、首吊り線ではなくカラカサです。

また上昇トレンドがあるかどうかも要チェック。

トレンド転換のきっかけとして首吊り線は出現しますから、上昇してきていなければそれだけ切り替わる可能性は低くなります。

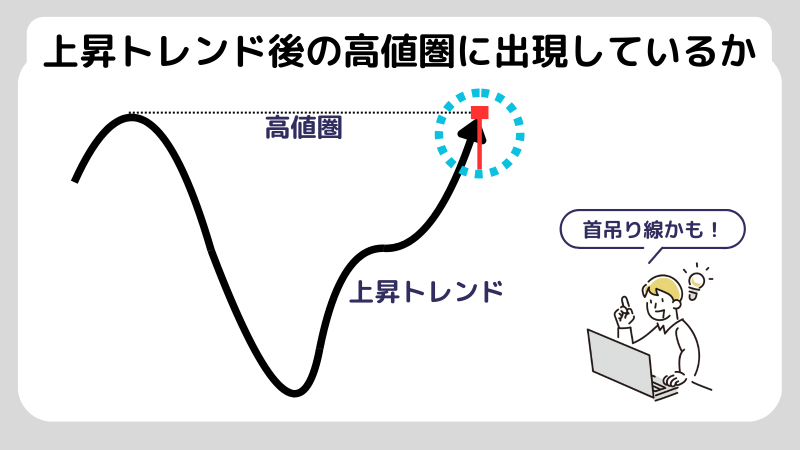

始値・高値・終値が近いか

始値・高値・終値の数値が近いどうかを確認しましょう。

近いほど、ローソク足の本体部分は短くなり、その分下ヒゲの割合が増えます。

また始値・終値の数値が近いということは、それだけ買いと売りが拮抗している状態ともいえます。

これまで買い優勢だったところが、売り優勢に切り替わる前兆となるわけですね。

上ヒゲがない・ほとんどないか

上ヒゲがない、あるいはほぼないかどうかを確認しましょう。

上ヒゲがないということは、それだけ売りの抵抗が強いことを示します。

首つり線の形の特徴にあっているかはきちんと確認しておきたいですね。

下ヒゲが本体の2倍以上あるか

下ヒゲが本体の2倍以上あるかチェックしてみましょう。

下ヒゲは長ければ長いほど、株価下落の可能性は高いといえます。

首つり線の一番の特徴ともいえる部分ですから、下ヒゲの長さは必ず押さえておきましょう。

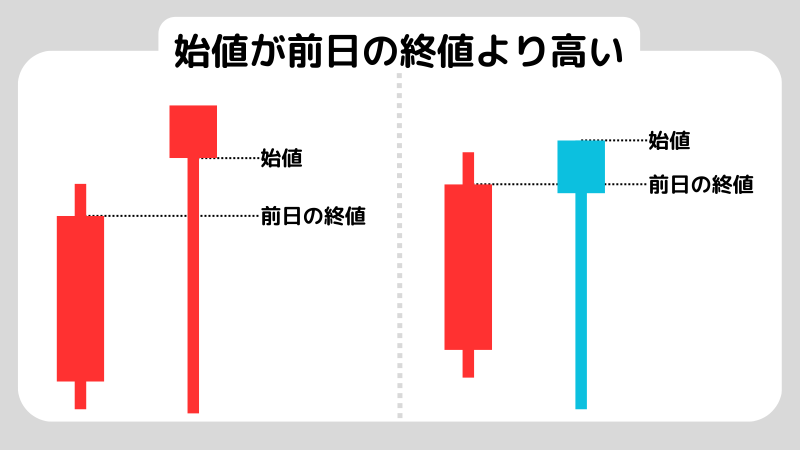

始値が前日の終値より高い

始値が前日の終値より高いかどうかも見ておきたいポイント。

前日の終値より始値が高いということは、市場が始まった時点では買いの勢いが強かったことを示します。

しかしそこから大きく下がっているわけですから、「その価格は高すぎる」「ここまで来たなら売ろう」と考える投資家が多いともいえますね。

陽線か陰線か

陽線か陰線かも、首吊り線としての強さを見極めるためにチェックしておきましょう。

どちらでも首吊り線になりますが、陰線であればより市場は弱気であるといえます。

陰線ということは、その日売りの勢いのほうが強い状態で終わったということでもありますね。

つまり、それだけ株価下落の可能性は高くなるのです。

出来高が多いか

出来高が多いかどうかも、首吊り線の信用度に関わってきます。

出来高10万株以上であれば、信用度は高いといえるでしょう。

取引している数がそれだけ多ければ、勢いもあると読み取れるわけですね。

株の「売買代金」と「出来高」の、正しい見方と使い方を徹底解説!

首吊り線のだましに注意!テクニカルが効かない局面とは

どんなに形がきれいでも、テクニカル分析が通用しにくい局面があります。

たとえば仕手株のように意図的に値を吊り上げている銘柄や、SNSで話題化して投資家の買いが集中している状況では、首吊り線が出ても株価が下がらないケースがあります。

このような場合、ローソク足単体の分析よりも、市場全体のセンチメントや出来高の異常増加といった要因を合わせて判断する必要があります。

また、決算発表や経済指標の発表など、イベント前後では通常の値動きのリズムが崩れるため、テクニカルパターンの信頼性が低下します。

チャートだけで判断せず、ニュースや外部要因もあわせて確認しておくことが欠かせません。

株初心者はどのテクニカル分析を使うのがおすすめ? 使いやすい指標を紹介

首吊り線の翌日どうなるかを注目しよう

首吊り線の翌日どうなるかに注目して、どう対処するか決めていきましょう。

首吊り線が出現した翌日のローソク足も含めることで、より今後の株価を分析できますよ。

翌日に上昇した場合は要検討

翌日上昇するようなら、株価下落の可能性は高いとは言えません。

利確・空売りすべきかは、さらにほかの分析手法を使って検討したいところです。

首吊り線が出たとしても、上昇トレンドが終わらない可能性があります。

翌日上昇した例

スマートドライブ(5137)の例を見てみましょう。

上昇トレンドが発生している中、首吊り線が出現しています。

その翌日陽線が出現、さらに大陰線が出ていますが、下降トレンドになるわけではなく再度上昇していますね。

首吊り線をきっかけに下降トレンドにはならなかったことがわかります。

翌日下落した場合はトレンド転換

翌日下落するのであれば、トレンド転換したと考えてよいでしょう。

特に首吊り線の終値を、翌日の終値が下回っていれば「下落した」と明確にいえます。

下降トレンドに切り替わる可能性は高いですから、利確・空売りを検討しましょう。

翌日下落した例

コパ・コーポレーション(7689)の例を見てみましょう。

首吊り線の翌日、陰線が出現し下降トレンドに切り替わっていることがわかります。

首吊り線の下ヒゲ部分も長く、信頼度は高かったといえますね。

カップウィズハンドルとは?株価上昇を見極めて買いを入れる方法

首吊り線と合わせて使いたい指標・テクニック

首吊り線だけで株価を予想することは難しいです。

首吊り線と合わせて使いたい指標・テクニックをまとめました。

分析精度を上げるためにも、情報はできるだけ集めていきましょう。

ダウ理論

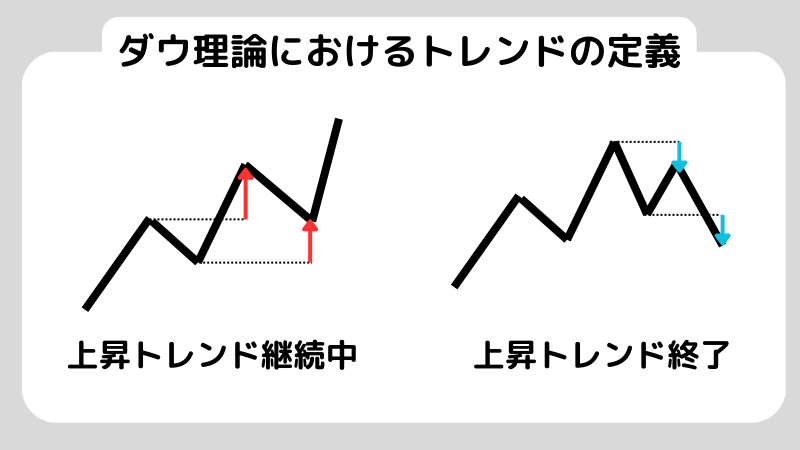

ダウ理論は、トレンドを見極めるために活用できます。

首吊り線が出るまでに上昇トレンドとなっているか、ダウ理論から考えられるのです。

基本的に、ダウ理論では安値を更新せずに高値を更新すれば上昇トレンド継続といえます。

つまり、首吊り線が出たうえで「高値を更新せずに安値を更新」していればトレンドが転換したと分析できるわけです。

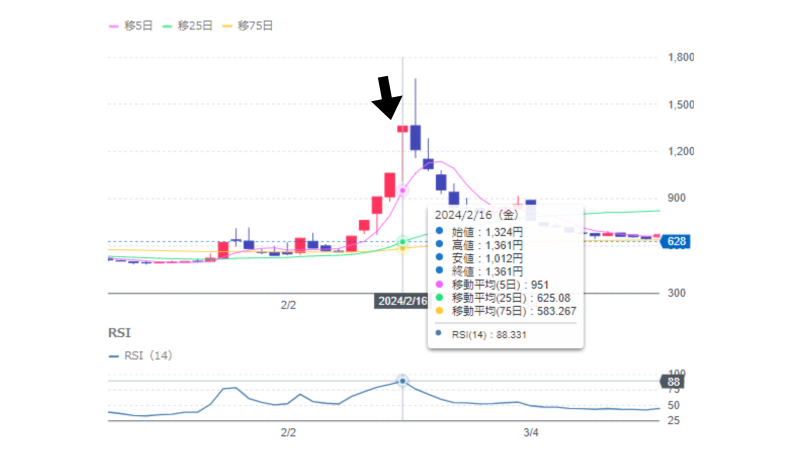

RSI

RSIは、買われすぎ・売られすぎを判断する指標です。

数値が高ければ高いほど「買われすぎ」となり、株価下落の可能性も高くなります。

コパ・コーポレーション(7689)に例を見てみましょう。

首吊り線が出た日、RSIが高くなっていることがわかります。

数値は88、普段と比べればかなり高いですね。

つまり買われすぎていると判断でき、首吊り線と合わせて「株価下落の可能性が高い」と判断できます。

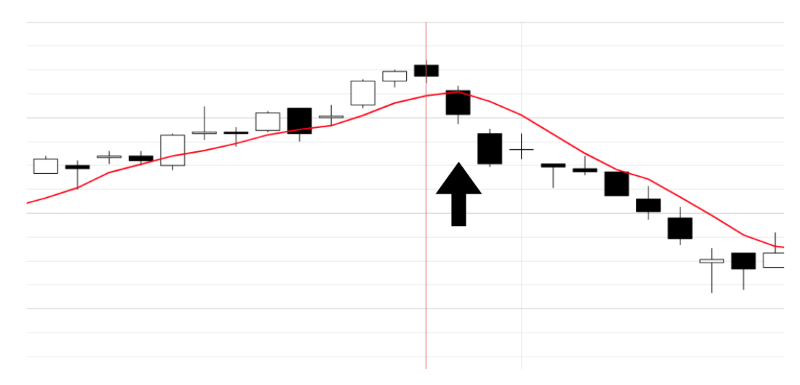

【相場流】逆下半身

相場流の技術である「逆下半身」は、移動平均線とローソク足から確認できるシグナルの一つです。

株価下落を示しており、5日移動平均線をローソク足の実体が下半分以上突き出している状態を指します。

首吊り線が出たうえで、「その後逆下半身になるかどうか」を確認してから動くとより分析の精度は高まります。

【相場式株技術用語】下半身・逆下半身とは?株初心者にもわかりやすく解説します

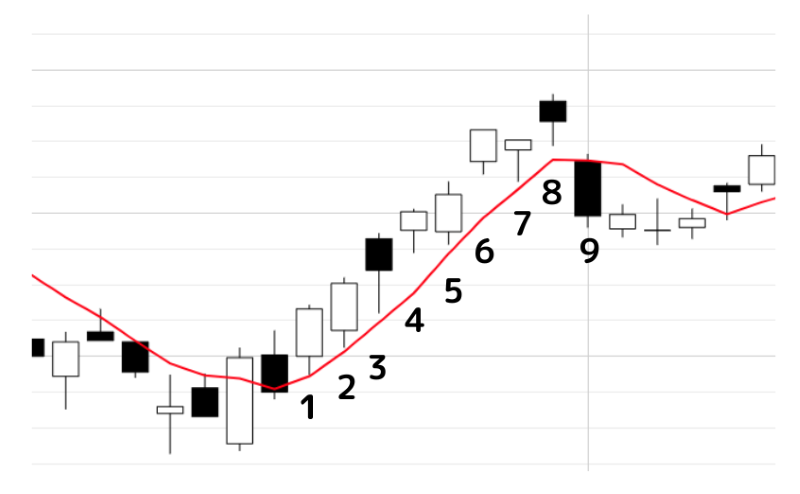

【相場流】9の法則

9の法則は、相場流の技術の一つで「トレンドは9日間続く」という法則のことです。

必ずしも9日間とは限りませんが、一つの目安として覚えておきましょう。

首吊り線が、トレンドが形成され始めてから7~8日目付近に出現していたら要注意。

上昇トレンドの終わりは近いと考えて、注視しておきましょう。

【相場流株技術用語】9の法則とは?忘れがちな株技術をあらためてチェック

よくある質問Q&A

Q1. 首吊り線が出たら必ず下落しますか?

A. 必ずではありません。

一般的に高値圏や抵抗帯付近で注意材料とされますが、出来高や翌日の確証足、上位足の方向によって見え方は変わります。

Q2. 陽線と陰線で強弱は違いますか?

A. 一般には陰線のほうが警戒材料として扱われやすいとされます。

ただし、最終判断は位置や文脈次第です。

Q3. どのくらいの期間で効果を見ますか?

A. 手法や時間軸によって異なります。

検証では出現後の評価期間(例:5〜10営業日など)を先に固定し、同一基準で記録する方法が有効です。

まとめ

首吊り線(ハンギングマン)は、実体が上部にあり長い下ヒゲを伴う形状で、上昇局面の高値圏で注目されることがあります。

しかし、1本で結論を出すのではなく、翌日の値動き、出来高、移動平均線、イベント要因などをあわせて慎重に判断することが大切です。

首吊り線を見たら、まず位置とトレンドを確認し、売買判断は翌日の足と出来高を見てからにしましょう。

この習慣を身につければ、チャートを“感覚”ではなく“再現性のある判断”で読む力が養われます。

市場のノイズに惑わされず、落ち着いて次の一手を考えることができるようにしましょう。

著者プロフィール

根本 卓(株塾・インテク運営責任者)

1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。