「貸株サービスにはどんなデメリットがあるんだろう?」と疑問に思っていませんか?

株式投資をはじめた方にとって、貸株サービスは追加収入が得られる魅力的なサービスに見えますよね。

ですが実際のところ、どのようなリスクがあるのかわからないという方が多いようです。

そこで今回は、貸株サービスの3つのデメリットについて詳しく解説します。

この記事を読むと、初心者の方でも貸株サービスのリスクを理解できるようになります。

また、貸株サービスを使う際の注意点もまとめました。

ぜひこの記事の内容を参考に、ご自身でも貸株サービスを検討する際の判断材料として活用してみてください。

SBI証券の米国貸株サービス「カストック(Kastock)」とは?メリットと注意点を徹底解説

貸株とは

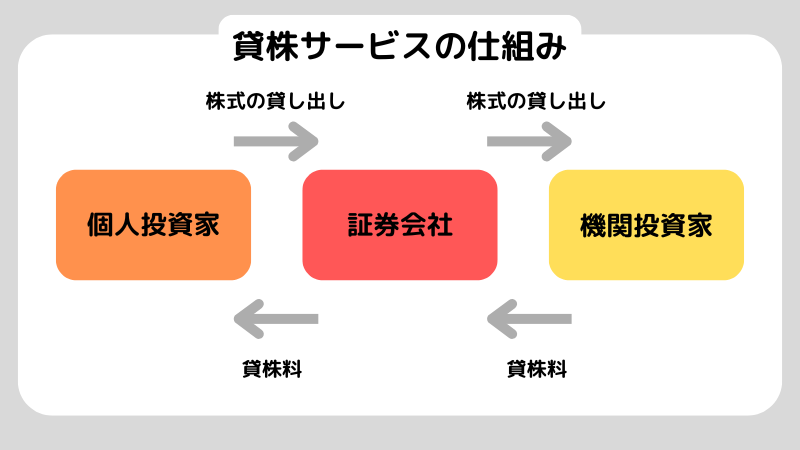

貸株とは、保有する株式を第三者に貸し出し、見返りとして「貸株金利」という利息を受け取れるサービスです。

貸株を利用すると、長期保有している株を遊ばせずに追加収入を得られます。

たとえば、100万円分の株を年率1%で1年間貸し出した場合、1万円の利息収入を受け取れます。

貸株は、銀行預金のように、株式を預けて利息をもらう仕組みと考えるとわかりやすいでしょう。

上記のように、貸株サービスは株式投資における収益機会を拡大できる便利な制度となっています。

なお、株式の返却を希望する場合は、証券会社の営業日の決められた時間までに返却指示を出すと2営業日〜3営業日後に戻ってきます。

初心者でもわかる!株の配当金の仕組みと高配当銘柄を選ぶポイント

貸株の3つのデメリット

貸株には、投資初心者が理解しておくべきデメリットが存在します。

主なデメリットは、以下のとおりです。

- 配当金や株主優待がもらえなくなる場合がある

- 配当金が損益通算できない

- 株主総会への参加ができなくなる可能性がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

配当金や株主優待がもらえなくなる場合がある

貸株中は、配当金や株主優待がもらえなくなる可能性があります。

株式を貸し出している期間中は、株式の「名義」が第三者に移るため、株主としての権利が一時的に失われるからです。

そのため、配当金や株主優待の取得を優先したい場合は、権利確定日前に貸株を停止するなどの対策が必要になります。

多くの証券会社では「株主優待・配当金自動取得サービス」を提供しています。

「株主優待・配当金自動取得サービス」とは、権利確定日に自動で株式を口座に戻して通常通りに配当金や優待を受け取れる設定ができるサービスです。

「株主優待・配当金自動取得サービス」を活用すれば、普段は貸株金利を受け取りつつ、権利確定時だけ株主に戻れる柔軟な運用ができます。

配当金が損益通算できない

貸株のデメリットとして、配当金が損益通算できないことが挙げられます。

損益通算とは、利益と損失を相殺して税負担を軽減する仕組みです。

損益通算をすれば、株式の売買で100万円の損失がでた場合でも同年に受け取った配当金50万円と相殺して、課税対象となる所得を50万円減らすことが可能です。

貸株中に配当金がでた場合「配当金相当額」を証券会社から受け取れますが、通常の「配当金」とは税法上の扱いが異なります。

具体的には「配当金」は配当所得として扱われますが「配当金相当額」は雑所得として分類されます。

株式の売買による譲渡所得と雑所得は、ルール上損失と利益の通算ができないため、貸株の場合は損益通算のメリットを享受できなくなるので注意が必要です。

株主総会へ参加できなくなる可能性がある

貸株中は、株主総会への参加や議決権の行使ができなくなる場合があります。

なぜなら、株式の名義が一時的に証券会社などに移るため、株主としての地位を失ってしまうからです。

そのため、株主総会の招集通知が届かず会社の経営方針について意見を述べる機会を失う可能性があります。

株主総会への参加を希望する場合は、権利付最終日(議決権が確定する日)までに返却指示の手続きが必要となります。

株の配当金はいつもらえる?受け取りまでの流れと調べ方を初心者向けに解説

貸株のメリット

貸株の最大のメリットは、株式を貸し出すと追加の収益を得られることです。

具体的には「配当金相当額」と「貸株金利」として年率数%の利息収入が受け取れます。

通常の株式保有では配当金のみの収益ですが、貸株サービスを活用すると配当金と同額の「配当金相当額」に加えて貸株金利が付与されます。

そのため、トータルで考えるとより多くの利益が期待できるでしょう。

長期投資戦略を採用している投資家にとって、貸株サービスを利用すると資産効率の向上につながります。

貸株サービスを使う際の注意点

貸株サービスは便利な仕組みですが、利用前に理解しておくべき重要な注意点が存在します。

主なリスクは以下のとおりです。

- 借入者の信用リスク

- 借入者からの貸出先に対する信用リスク

- 投資者保護基金の対象外になるリスク

それぞれ詳しく解説します。

借入者の信用リスク

貸株サービスには、借入先(証券会社など)が破綻するリスクが存在します。

貸株では、保有する株式を他者に預けるため、万が一預け先が倒産した場合、株式が返還されない可能性があるので注意が必要です。

また、株主優待や配当金の権利まで失う可能性もあります。

借入者の信用リスクを回避するためには、サービス内容とリスクを十分理解した上で証券会社を選択するのが重要です。

借入者からの貸出先に対する信用リスク

貸株には「二重の信用リスク」が存在することを理解する必要があります。

貸株は証券会社が個人投資家の株式を借りて、さらに機関投資家などに貸し出す構造になっているため、最終的な貸出先の信用状況も重要です。

万が一、機関投資家が破綻して株券を返却できなくなった場合、証券会社は担保から調達して対応しますが、完全な返却が保証されているわけではありません。

最悪のケースでは、株式の代わりに遅延損害金での対応となり、株主優待や議決権は補償対象外になる場合があります。

そのため、利用前には証券会社の補償内容やリスク範囲を詳細に確認しておくのが重要です。

投資者保護基金の対象にならない

貸株に出した株式は、投資者保護基金による保護を受けられません。

なぜなら、貸株中の株式は投資家の名義から外れ、証券会社の資産として扱われるため保護対象外となるからです。

なお、投資者保護基金とは、証券会社が倒産した際に投資家の資産を一定額まで補償する制度です。

通常であれば証券会社が破綻しても投資者保護基金により保護されますが、貸株中の株式は補償を受けられないため、損をする可能性があります。

つまり、貸株金利を得る代わりに、最終的な安全網を失うことになります。

そのため貸株サービスを利用する際は、上記のデメリットを理解した上で慎重に判断するようにしましょう。

投資におけるリスクとは?本来の意味と賢くリスクを管理する方法

貸株のデメリットを知りたい人によくある質問

本章では、貸株のデメリットを知りたい人によくある質問について解説します。

- 貸株をしていると売却したいと思っても売れない?

- 信用取引口座を開設していないと貸株はできない?

- NISA口座の株は貸株できる?

これらの疑問について詳しく解説します。

貸株をしていると売却したいと思っても売れない?

貸株中でも、基本的に株式は自由に売却できます。

多くの証券会社では、売却注文を出すと自動的に貸株状態が解除されるシステムを採用しています。

たとえば、楽天証券や松井証券などの大手証券会社では、貸株中の株式でも通常通り売却注文を発注でき、特別な返却手続きは不要です。

つまり「売却したいのにできない」という状況は基本的に発生しません。

ただし、証券会社によって細かいルールが異なる場合があるため、利用開始前に証券会社のシステムを確認しておくようにしましょう。

信用取引口座を開設していないと貸株はできない?

信用取引口座を開設していなくても、貸株サービスは利用可能です。

現物株のみを保有している場合でも、証券会社の貸株サービスに申し込むと、対象株式は貸出扱いとなり貸株金利を受け取れます。

一方、信用取引口座を開設している場合は、現金の代わりに担保として使える株式である「代用有価証券」を所定の手続きを経て貸株にできます。

つまり貸株サービスの利用に信用取引口座は必須ではなく、通常の証券口座のみでも問題ありません。

ただし、信用取引口座では手続きや管理方法が証券会社により若干変わる場合があるため、内容を十分に理解してから開始するようにしましょう。

NISA口座の株は貸株できる?

NISA口座で保有している株式は、貸株できません。

NISAは非課税投資枠として特別な優遇措置を受けている制度であるため、貸株のような複雑な取引は認められていないからです。

そのため、貸株サービスを利用したい場合は、特定口座や一般口座で株式を保有する必要があります。

株式投資のリスクヘッジ方法とは?予測不可能な事態に備えるための具体策を紹介

まとめ

今回は、貸株サービスの3つのデメリットと利用時の注意点について詳しく解説しました。

貸株サービスは追加の利息収入を得られる魅力的なサービスですが、同時にリスクが存在することを理解しておく必要があります。

今回紹介したデメリットは「株主優待・配当金自動取得サービス」の活用や信頼できる証券会社の選択により、リスクを軽減できるものもあります。

もし貸株サービスを利用するなら、リスクと注意点を十分に理解しご自身の投資スタイルに合わせて慎重に判断しましょう。

株の勉強で成果を出すには?インプットとアウトプットをバランスよく活用しよう

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。