チャートを見て「ボリンジャーバンドが広がっているけど、これは買いサイン?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

実は、その状態が「バンドウォーク」と呼ばれるトレンド発生のサインである場合があります。

本記事では、バンドウォークの意味や特徴、見極めのポイントを初心者にもわかりやすく解説します。

「勢いのある相場」を安全に観察・理解するための基礎知識を身につけましょう。

株で必要なインジケーターは?初心者こそシンプルなチャートが一番

バンドウォークとは

まずは、「バンドウォーク」という言葉の意味から整理しましょう。

ボリンジャーバンドの中でも特に注目される形状であり、トレンドの強さを読み解く上で重要なサインです。

ボリンジャーバンドって何?株初心者にもわかりやすく解説します

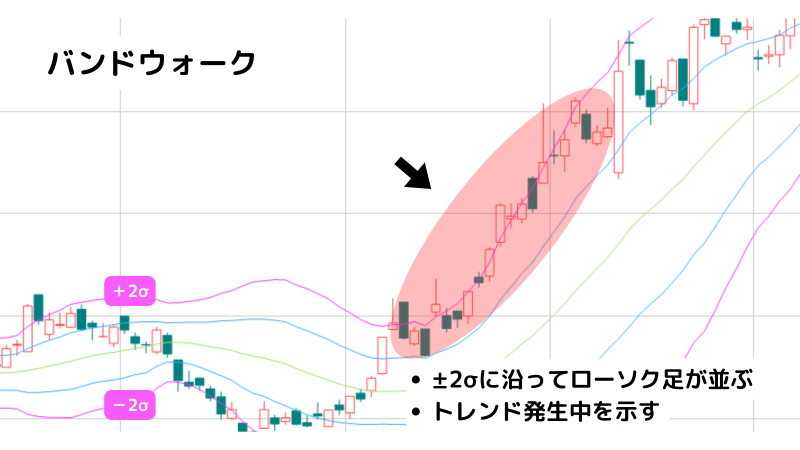

ボリンジャーバンドの±2σに沿っている状態

バンドウォークとは、ボリンジャーバンドの±2σ(シグマ)ラインに沿ってローソク足が連続して推移している状態を指します。

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に「価格のばらつき(標準偏差)」をもとに描かれるバンドで、相場の勢いやボラティリティを視覚的に示す指標です。

±2σの範囲内には、一般的に全体の約95%の価格が収まるとされます。

そのため、このラインに沿って動くということは、平均から大きく離れた強い勢いが出ていることを意味します。

そもそもボリンジャーバンドには1~3σがあり、下記の確率で株価が収まるとされています。

| 標準偏差 | 価格が範囲内に収まる確率 |

|---|---|

| ±1σ | 約68% |

| ±2σ | 約95% |

| ±3σ | 約99% |

そのため、±2σのライン上にローソク足が並ぶということは、それだけ通常より勢いが強いといえるわけですね。

ボリンジャーバンドの最強手法!利益につながる最強設定や組み合わせを徹底解説

バンドウォークの2つの特徴

バンドウォークが現れたとき、相場にはどのような傾向があるのでしょうか。

ここでは、一般的に見られる2つの特徴を整理します。

- トレンドが発生している

- 長続きの可能性大

トレンドが発生している

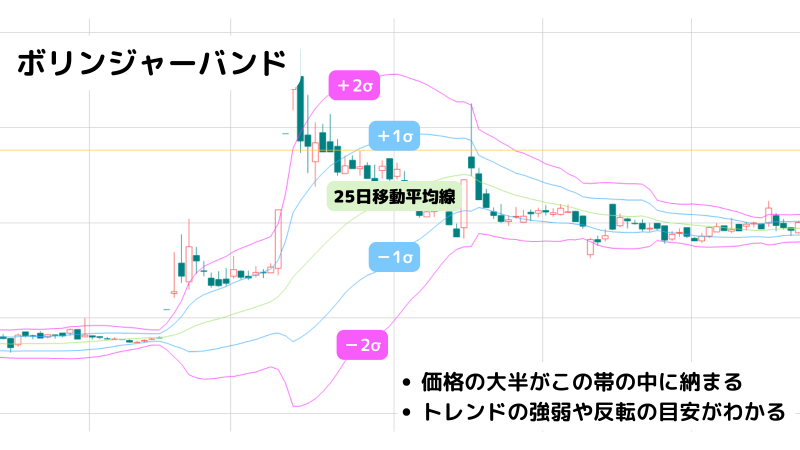

バンドウォークの1つ目の特徴は「トレンドが明確に出ている状態」であることです。

ローソク足が+2σ付近に沿って推移していれば上昇トレンド、-2σ付近に沿っていれば下降トレンドの可能性があります。

これは、価格が一定方向に強い圧力を受けて動いていることを示しています。

長続きの可能性大

もう1つの特徴は、「そのトレンドが一定期間続きやすい傾向がある」ことです。

ただし、トレンドの継続には出来高や市場心理など多くの要因が関係します。

長く続く場合もあれば、短期で反転するケースもあります。

バンドウォークの見極め方

では、どんなときにバンドウォークが起こりやすいのでしょうか。

バンドウォークの見極め方は以下の通りです。

- レンジ相場をブレイクした

- バンドがスクイーズ(縮小)している

- バンドがエクスパンション(拡大)した

- オシレーターが上下に張り付いている

- 株価に大きな影響をもたらす発表がでた

- 上位足と同じ方向のトレンドが発生した

レンジ相場のブレイク

もみ合い相場(レンジ)を抜けた直後に発生しやすいのが一つ。

特に長期間のレンジを上抜け・下抜けした後は、トレンドが強まる傾向があります。

一般的に、レンジ相場をブレイクすると相場は一気にその方向に動いていきます。

レンジ相場の期間が長いほど、ブレイクした際の値動きは大きくなる傾向があります。

それだけ注目する投資家の数が多くなっているわけですね。

レンジ相場をブレイクすれば、一気に値動きが発生しバンドウォークも発生しやすくなります。

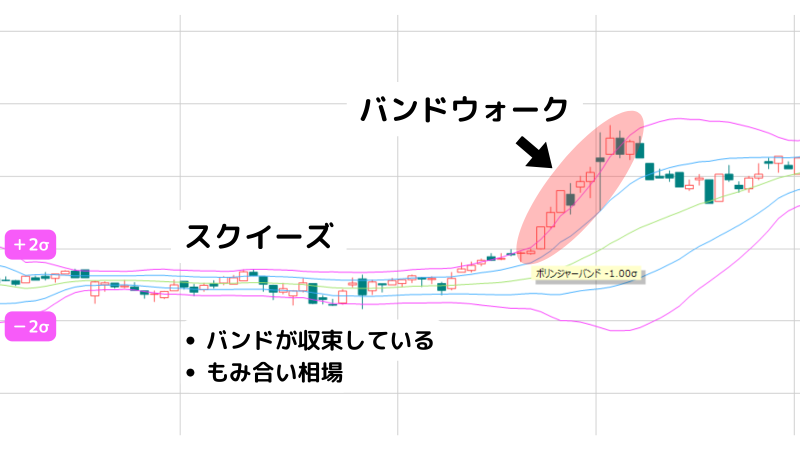

バンドがスクイーズ(収束)している

ボリンジャーバンドが狭まっていた(スクイーズ)状態から一気に広がると、トレンド転換やバンドウォークの初期サインとなることがあります。

スクイーズは、相場は買いと売りが拮抗しもみ合い状態となっていることを示します。

その後、一気に相場が変動しバンドウォークが発生する可能性があるのです。

スクイーズが続いているときは、そのあとに発生するバンドウォークに備えておきましょう。

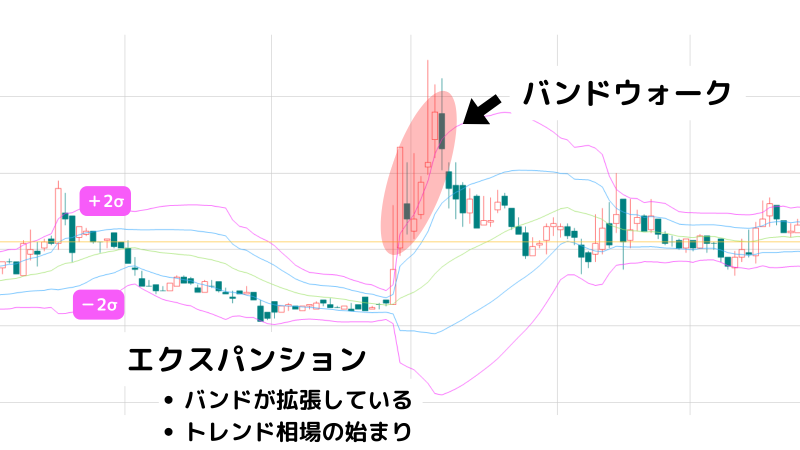

バンドがエクスパンション(拡大)した

ボリンジャーバンドがエクスパンション(拡大)したときに、そのままバンドウォークも発生しやすいです。

エクスパンションはそのままトレンド相場の始まりであり、大きく価格が変動していることを意味します。

ローソク足がボリンジャーバンドを飛び出すほどの勢いで広がっていれば、エクスパンションが始まるきっかけとなります。

エクスパンションが発生した場合は、その後バンドウォークになるかどうか注目しておきましょう。

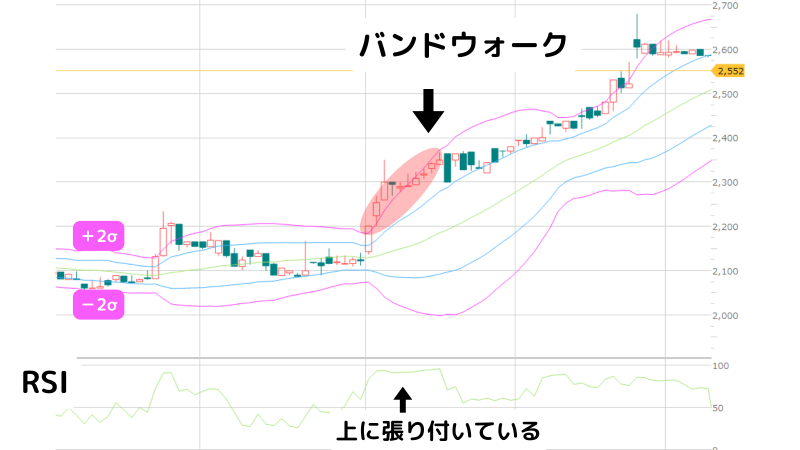

オシレーターが上下に張り付いている

オシレーターが上下に張り付いているときも、バンドウォークのサインといえます。

相場の過熱度を測るオシレーター系の代表的指標であるRSIで見てみましょう。

RSIでは、その銘柄が買われすぎか売られすぎかを測る指標です。

そのRSIが、上に張り付いているときにバンドウォークも発生してくる可能性が高いのです。

RSIが上に張り付いているということは、それだけ数値が高い、買われすぎていることを示します。

逆に下に張り付くときは、売られすぎを示し、下げ相場のバンドウォーク発生へとつながるわけです。

バンドウォークとセットで出現しやすいと覚えておきましょう。

市場要因からのサイン

重要なニュースや決算発表

価格に大きな影響を与える情報が出たときは、市場が一方向に動くきっかけとなり得ます。

上位足(週足・月足)の方向性

日足だけでなく、より長い期間のチャートで同方向のトレンドが出ている場合、バンドウォークが続く傾向が見られます。

このように、複数の条件が重なったときに初めて“本格的なバンドウォーク”といえるため、単一のシグナルだけで判断しないことが重要です。

株価の決まり方がわかる!株価が変動する理由と実例も合わせて解説

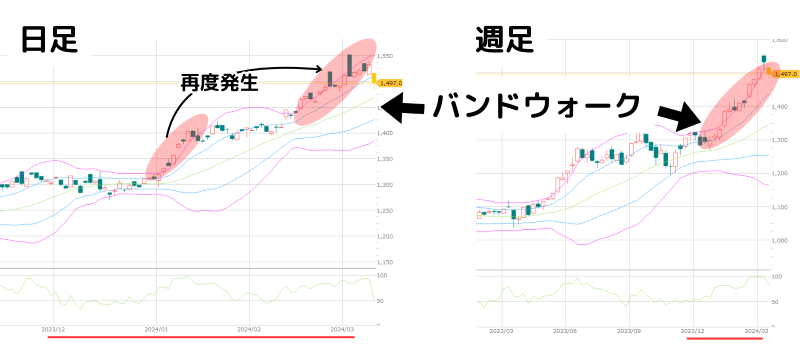

上位足と同じ方向のトレンドが発生した

上位足と同じ方向のトレンドが発生しているときは、バンドウォークも発生しやすいといえます。

上位足とは、より長い期間のローソク足のこと。

日足であれば、週足・月足が上位足といえます。

こちらの例でいえば、日足でバンドウォークが発生し、上位足である週足でもバンドウォークが発生しています。

上位足でも上昇トレンドが発生しているため、トレンドが継続してバンドウォークとなる可能性も高くなるのです。

バンドウォークが発生したときの順張りと逆張りの考え方

バンドウォークが発生した場合は、順張りに特化することをオススメします。

順張りとは、トレンドの流れに沿って取引する考え方です。

上昇トレンドなら買い、下降トレンドなら売りとする方法で、トレンドフォロー型の戦略として知られています。

トレンドが出ているときの逆張りは危険

トレンドが出ているときの逆張りは危険なのでやめましょう。

逆張りは、トレンドの反転を狙う手法です。

多くの投資家が上昇局面で買っているときに売る、またはその逆を行う行動がこれにあたります。

ただし、バンドウォークが続いている間に逆張りを試みると、相場の勢いに逆らう形となりリスクが高まる傾向があります。

一方で順張りも「継続がいつ終わるか」は誰にもわからないため、どちらの方法も慎重な判断が必要です。

順張りと逆張りはどちらがいいの?株初心者にもわかりやすく解説します

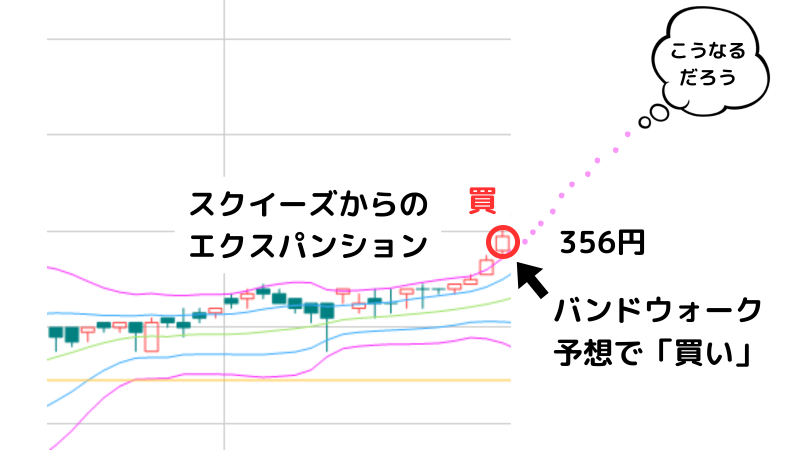

順張りの具体例

実際に順張りをして利益を狙う具体例を紹介します。

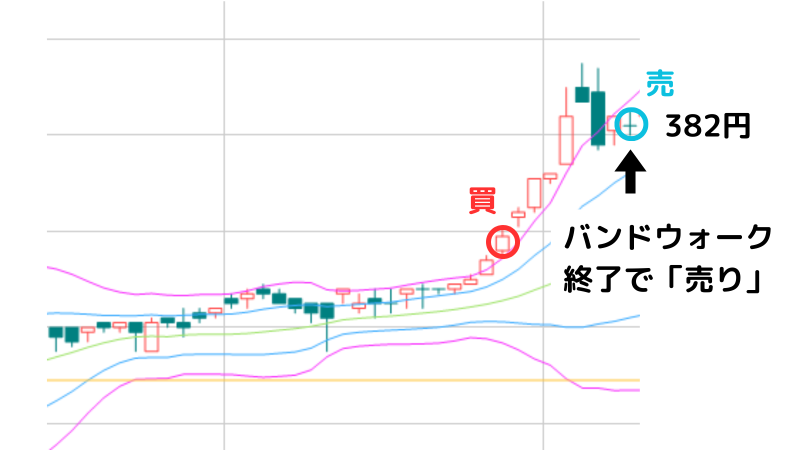

日本和装HLDGS(2499)の例です。

ボリンジャーバンドがスクイーズしている状態から、エクスパンションしたタイミングでバンドウォークの兆しが見えます。

今後バンドウォークが続いていくと予想し、株価上昇をするだろうと順張りで買いを入れます。

結果、予想取りバンドウォークが出現し、そのバンドウォークが終わったタイミングで売ると、356円から382円までの値上がり分が利益となります。

1株であれば+26円ですが、100株なら+2,600円、1,000株なら+26,000円の利益です。

だましにあったバンドウォーク失敗例

バンドウォークは必ずしも出現するわけではないですし、継続するとも限りません。

実際にだましにあったバンドウォークの失敗例を見てみましょう。

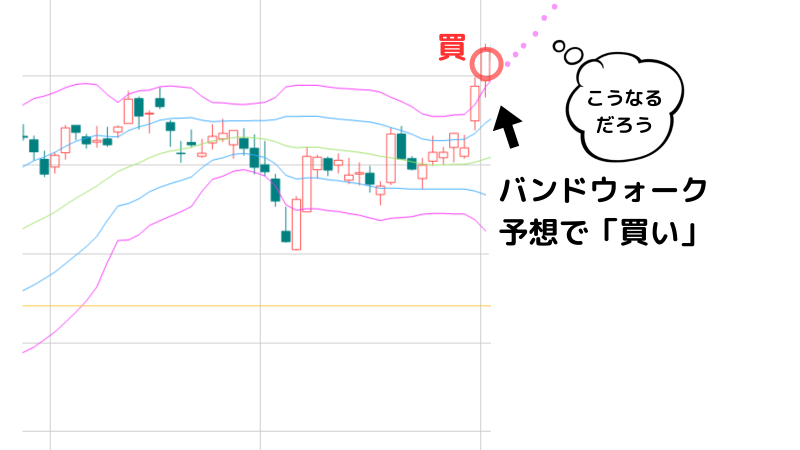

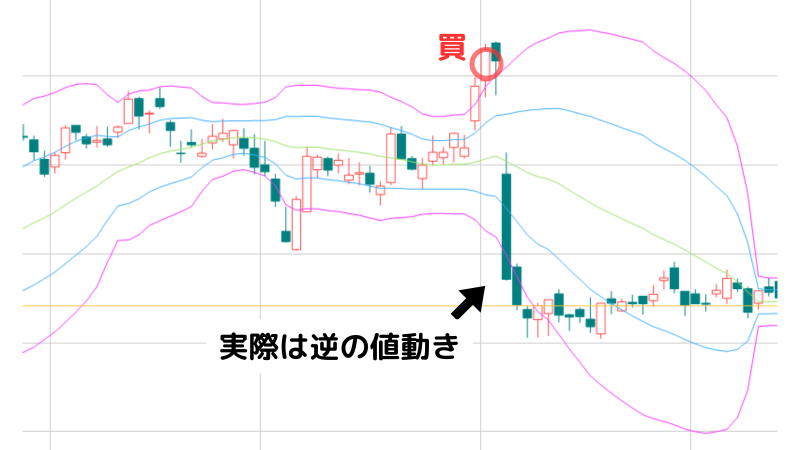

ヤマダホールディングス(9831)の例です。

バンドウォークが始まると予想して、買いを入れたとします。

しかし実際の値動きは下記の通りでした。

予想とは反して、逆側の値動きをしていることがわかります。

上昇トレンドだと予想したのに、むしろ大きく値下がってしまった結果になったわけですね。

バンドウォークを活用するのであれば、こういったダマシに注意しなければ大きな損失を抱えることになります。

日足だけでなく、週足・月足でも見てみてバンドウォークかどうか見極めつつ、他の指標も併用して分析するようにしましょう。

移動平均線にローソク足の形状、RSIなどテクニカル指標は他にもたくさんあります。

相場式技術もぜひ活用してみてくださいね。

【相場式株技術用語】下半身・逆下半身とは?株初心者にもわかりやすく解説します

よくある誤解とダマシを防ぐコツ

最後に、バンドウォークに関して初心者が誤解しやすいポイントと、実際の分析で意識すべき注意点をまとめます。

「バンドが広がった=上昇のチャンス」と思い込んでしまう方は少なくありません。

しかし、バンドが広がる=ボラティリティ(値動きの幅)が増えたというだけで、必ずしもトレンドが強まるとは限りません。

また、RSIなどのオシレーター系指標が極端に偏っているときは、すでに相場が行き過ぎている可能性もあります。

トレンドの継続を確認する際は、「上位足(長い期間のチャート)で同じ方向性が出ているか」「出来高が増えているか」など、複数の視点を持つことが重要です。

「勢いがある」と感じたときほど冷静に観察し、条件を整理して判断することが、ダマシを避けるための最も確実な方法といえるでしょう。

まとめ

バンドウォークは、ボリンジャーバンドの中でも相場の勢いをつかむ重要なサインです。

しかし、単独で判断するのではなく、他のテクニカル指標やチャートパターンと組み合わせて分析することが大切です。

一時的な動きに惑わされず、過去のチャートを振り返りながら観察を重ねることで、相場の「流れを読む力」が少しずつ身についていきます。

焦らずに、データと事実に基づいた冷静な視点を養いましょう。

株の勉強は絶対にやるべき!オススメ勉強ステップや失敗しないためのコツ

著者プロフィール

根本 卓(株塾・インテク運営責任者)

1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。