「OBVってどんな指標?」と疑問に思っていませんか?

テクニカル分析を学びはじめた方にとって、OBVはあまり聞き慣れず具体的にどのようなツールなのかわからないという方が多いようです。

そこで今回は、OBVの基本的な仕組みから計算方法、実際の使い方まで詳しく解説します。

本記事を読むと、初心者の方でもOBVとはどのような指標なのか理解できるようになります。

また、OBVを使う際の注意点についても紹介しました。

ぜひこの記事の内容を参考に、ご自身でもトレンド分析の精度を高めるツールとしてOBVを活用してみてください。

出来高とは何か?株価に与える影響と出来高急増時の対応策を徹底解説

OBVとは

OBV(On-Balance Volume/オン・バランス・ボリューム)は、出来高を差し引き計算して価格の方向性を予測するテクニカル指標です。

価格が上昇した日の出来高を加算し、下落した日の出来高を減算すると買い圧力と売り圧力のバランスを可視化できます。

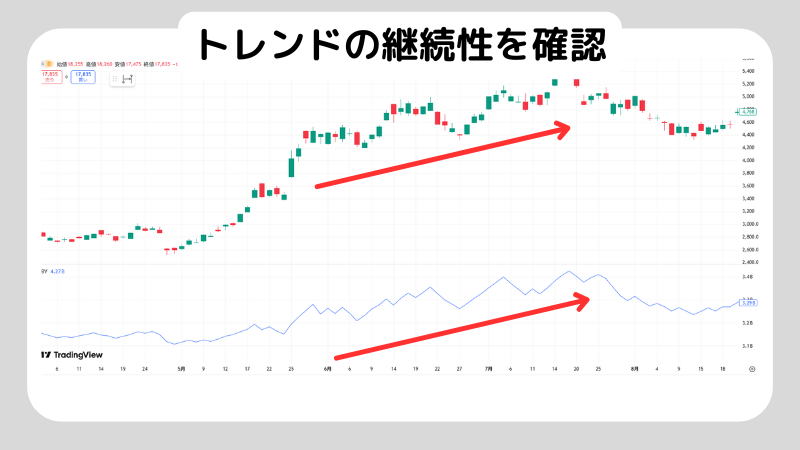

チャート上では以下のように折れ線グラフとして表示され、値動きと並べて観察することでトレンドの継続性を判断できます。

価格だけでなく出来高という取引量のデータも組み合わせて分析するため、表面的な値動きだけでは見えない市場参加者の売買意欲を読み取れる点が特徴です。

OBVの計算式

OBVの計算式は、終値の変化をもとに出来高を累積していくシンプルな仕組みです。

前日の終値と比較して当日の終値が高ければ出来高を加算、低ければ減算し、同じであればOBVの値を維持します。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

前日の終値より本日の終値が高い場合

- OBV = 前日のOBV + 本日の出来高

前日の終値より本日の終値が低い場合

- OBV = 前日のOBV – 本日の出来高

終値が前日と同じ場合

- OBV = 前日のOBV(変化なし)

計算式自体はシンプルですが、毎日の出来高を累積していくことで買いと売りのどちらの勢力が優勢かを把握できます。

数学的な知識がなくても理解しやすく、多くのチャートツールでは自動的に計算されて表示されるため、初心者でも気軽に活用できる指標といえるでしょう。

株価の決まり方がわかる!株価変動のメカニズムと実際の影響を徹底解説

OBVの使い方

OBVを実際の投資判断に活用する際は、主に以下の2つの使い方があります。

- トレンドの継続性を確認する

- トレンド転換を察知する

それぞれの使い方を詳しく解説します。

トレンドの継続性を確認する

価格とOBVの方向性が一致している場合、現在のトレンドは健全であり継続する可能性が高いと判断できます。

たとえば、価格上昇時にOBVも上昇していれば、大口投資家に買い進められている可能性があるとわかります。

なぜなら、OBVを上昇させるほどの大きな需要を生み出すのは、個人投資家ではなく大口投資家である場合がほとんどだからです。

プロの投資家は、一度ではなく継続的に株を買い続ける傾向があります。

そのため、価格とOBVが同じ方向に動いている限り、現在のトレンドに乗り続ける戦略が有効だといえます。

トレンド転換を察知する

OBVを活用すると、トレンド転換を事前に察知することも可能です。

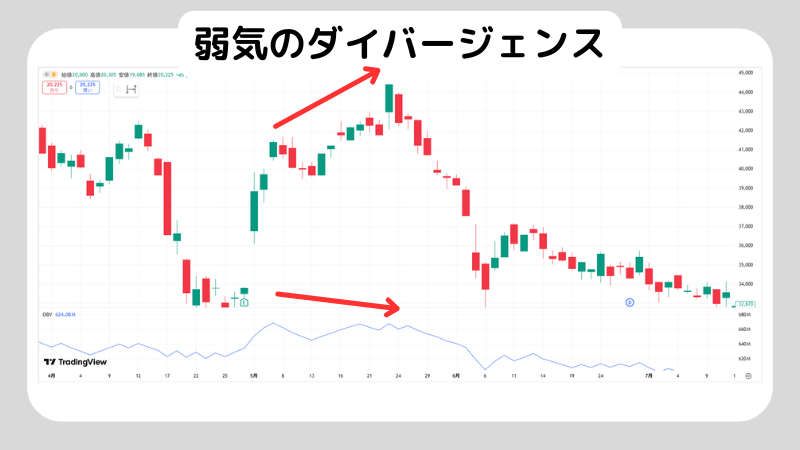

価格とOBVの動きが逆行するダイバージェンスが発生すると、現在のトレンドが終わりに近づいているサインとなります。

弱気のダイバージェンスは、価格が高値を更新し続けているのにOBVが前回の高値を超えられず下降している状態を指します。

価格は上昇しているように見えても、実際の買い圧力は弱まっており上昇トレンドの勢いが失われつつあることを示しています。

そのため、近い将来に価格が下落する可能性が高いことを警告するシグナルです。

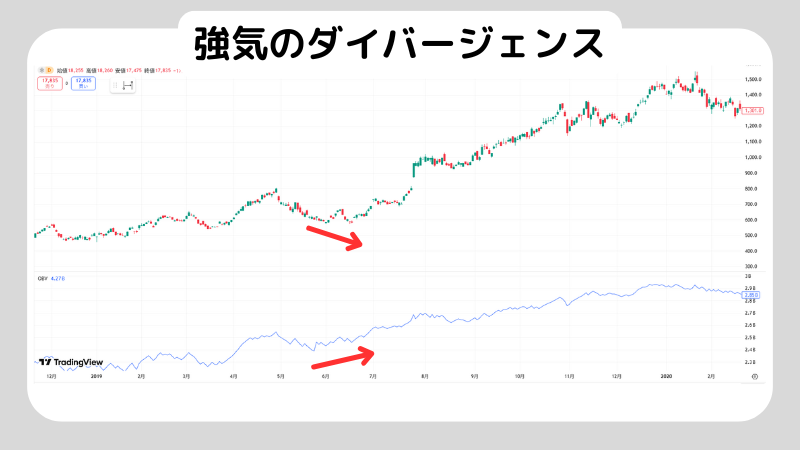

一方、強気のダイバージェンスは逆のパターンで、価格が安値を更新しているにもかかわらずOBVが上昇している状態を指します。

価格は下がっていますが実際には買い圧力が高まっており、底値からの反転上昇が近いことを示唆しています。

このように、OBVと価格の動きを常に比較し、ダイバージェンスが発生していないかを監視すると、トレンド転換のタイミングを事前に察知できます。

OBVを使う時の注意点

OBVは便利な指標ですが、正しく活用するためには以下の注意点を理解しておく必要があります。

- ダマシが発生する場合がある

- 短期の時間軸では機能しにくい

- ほかの指標と併用する

それぞれの注意点について詳しく解説します。

ダマシが発生する場合がある

OBVのシグナルは必ずしも正確ではなく、誤ったサインを発する場合があるため注意が必要です。

この指標は、価格と出来高の関係から投資家の動きを読み取るツールですが、一時的な出来高の増加や急な価格変動によって、ダマシになることがあるからです。

たとえば、価格がOBVによって健全な上昇トレンドが裏づけられていても、決算発表後に大量の売りが発生してしまった場合、株価は大きく下げてしまいます。

このように、OBVは一時的なイベントや市場のノイズによって機能しにくくなります。

そのため、OBVを使用した取引をする際は、エントリー時点で必ず損切りラインを設定してダマシによる大きな損失を回避するのが重要です。

短期の時間軸では機能しにくい

OBVは、短期的な時間軸で観察するよりも中長期的なトレンド分析に適しています。

短期間では投機的な売買や一時的な出来高の変動によって、本質的なトレンドが見えにくくなるからです。

たとえば分足や時間足といった短い時間軸で使用すると、日中の突発的な出来高増加でOBVが急変動してしまい、ダマシのシグナルが多発する可能性があります。

そのため、OBVを活用する際は日足や週足といった長めの時間軸での観察が適しています。

ほかの指標と併用する

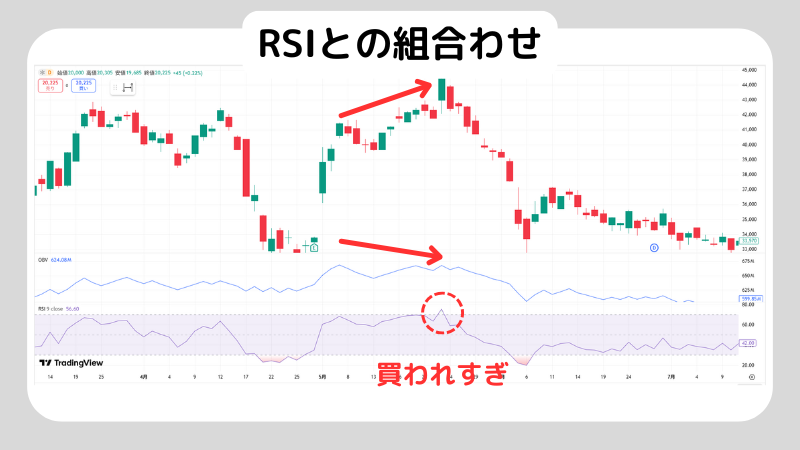

OBVは単独ではなく、ほかのテクニカル指標と組み合わせて使用するようにしましょう。

なぜなら、OBVは出来高の動きに焦点を当てた指標であり、相場の過熱感など他の側面を測定していないため、相場の全体像を把握しきれないからです。

したがって、トレンド系指標やオシレーター系指標など、異なる視点から相場を分析する指標と組み合わせるとより精度の高い判断が可能になります。

たとえば、価格とOBVに弱気のダイバージェンスが見られているところで、オシレーター系指標であるRSIが買われ過ぎ圏内にあるとしましょう。

その場合は、一時的な調整が入る可能性を考慮できます。

このように、OBVの信頼性を高めるためには、複数の異なるタイプの指標と併用して総合的に判断するのが重要です。

【ZUU online × 株塾】プロが教える実践で使える「株価のクセ」とは?

OBVについて知りたい人によくある質問

OBVについて知りたい人によくある質問は、以下のとおりです。

- 累積出来高との違いは?

- 出来高移動平均との違いは?

それぞれ解説します。

累積出来高との違いは?

累積出来高とは、ある期間における取引量の合計を表したものです。

累積出来高とOBVの違いは、以下のとおりです。

| 累積出来高 | OBV | |

| 計算方法 | すべての出来高を合計 | 価格変動に応じて出来高を加減算 |

| 価格との関係 | 価格変動を考慮しない | 終値の上昇・下落で判断 |

| 主な用途 | 流動性の把握 | トレンドの強さや転換点の予測 |

累積出来高は、各期間の出来高を合計する指標で、価格の上昇・下落に関係なくすべての取引量を加算し市場全体の活発度や流動性を測る目的で使われます。

一方、OBVは価格の動きに基づいて出来高を加減算する指標です。

具体的には、終値が前日より上昇した日は出来高を加算し、下落した日は出来高を減算します。

累積出来高とOBVは、価格変動の方向性を考慮するかどうかが主な違いとなります。

出来高移動平均との違いは?

出来高移動平均とは、一定期間の出来高の平均値を計算し繋げたものです。

出来高移動平均とOBVの違いは、以下のとおりです。

| 出来高移動平均 | OBV | |

| 計算方法 | 一定期間の出来高の平均 | 価格変動に応じて出来高を加減算 |

| 価格の考慮 | なし(出来高のみ) | あり(価格変動方向を反映) |

| 主な用途 | 取引活発度の把握 | トレンドの強さ・転換点の予測 |

出来高移動平均は、一定期間の出来高を平均化して繋いだラインを目安に取引の活発度を把握するのに使われます。

OBVは、価格の上昇日には出来高を加算、下落日には減算する累積指標です。

価格と出来高の関係から、資金の流入・流出を可視化し、トレンドの強さや転換点を予測します。

つまり、OBVは価格と出来高の関係から資金の流れを捉える指標であり、出来高移動平均は出来高そのものの推移から市場の活発度を捉える指標です。

【初心者必見】株価チャートの見方とは?見方の基本と注目すべきポイントを解説

まとめ

今回は、出来高を使って価格トレンドの継続性を予測するテクニカル指標OBVについて解説しました。

OBVは価格上昇日の出来高を加算し、下落日の出来高を減算する累積指標で、買い圧力と売り圧力のバランスを可視化できます。

トレンドの継続性を確認できる便利な指標ですが、ダマシが発生する場合もあるため他の指標と併用するのが重要です。

ぜひ本記事を参考に、OBVを活用した多角的なトレンド分析を実践してみてください。

超初心者向け!ローソク足の見方とチャート分析の基本を徹底解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。