「EPSとはどんな指標?」と疑問に思っていませんか?

投資をはじめたばかりの方にとって、EPSは聞いたことがあるものの、具体的にどのような意味を持つのかわからないという方が多いようです。

そこで今回は、EPSの基本的な概念から計算方法、そして投資に活かす方法まで詳しく解説します。

この記事を読むことで、初心者の方でもEPSの意味を理解し、投資判断に活用できるようになります。

また、EPSと関連するPERやROEなどの重要な指標についても解説しました。

基本的なものですが、実際の投資にも使える有用性のある知識です。

ぜひこの記事の内容を参考に、ご自身でも企業の業績を分析して投資判断に役立ててみてください。

EPSはどれくらいがいいの?EPSの基本知識から活用する際に気を付けておきたい3つの注意点を解説!

EPSとはなに?

EPS(Earnings Per Share)とは「1株当たりの利益」を表す指標です。

EPSは、投資家が実際に所有できる価値となるので、多くの投資家に注目されています。

また、EPSが大きいほど収益性が高いことを示しており、企業の稼ぐ力や成長性を判断するのに役立ちます。

上記のことから、EPSは投資家にとって投資先を判断する材料となるので重要な指標です。

ファンダメンタル分析は本当に意味ない?投資で成果を上げるための現実と活用法

EPSの計算式

EPSの計算式は、以下のとおりです。

- EPS=当期純利益 ÷ 発行済株式総数

たとえば、A社の当期純利益が3,000億円で発行済株式数が15億株だった場合は以下のようになります。

- EPS = 3,000億円 ÷ 15億株 =200円

A社は1株当たり200円の純利益を上げており、株主は1株保有すると理論上200円分の利益を持っていることになります。

EPSと関連する指標

EPSをより深く理解するためには、関連する他の指標との関係性も知っておくことが大切です。

本章で紹介するEPSと関係性のある指標は、以下のとおりです。

- PER(株価収益率)

- ROE(自己資本利益率)

- 配当性向

それぞれ詳しく解説します。

PER(株価収益率)

PERとは、現在の株価が利益に対して、割高なのか割安なのかを判断する指標です。

数値が大きいほど割高とみなされ、小さいほど割安と判断されます。

計算式は、以下のとおりです。

- PER(倍)=株価 ÷ EPS

たとえば、株価が1,500円でEPSが100円の場合、PERは15倍となります。

このように、PERは現在の株価がEPS(1株当たり利益)の何倍で取引されているかをみて割安度合いをはかる指標です。

なお日本株のPERの平均値は15倍ですが、ハイテク株は30倍を超えるのが普通で、金融株は10倍未満である場合が多いです。

- ROE(自己資本利益率)

ROE(自己資本利益率)は、企業が株主から預かったお金をどれだけ効率的に利益に変えているかを示す指標です。

ROEの計算式は、以下のとおりです。

- ROE=当期純利益 ÷ 自己資本×100

たとえば、当期純利益が100億円、自己資本が500億円の企業の場合は以下のようになります。

- ROE = 100億円 ÷ 500億円 × 100 = 20%

上記の例では、株主が投資した資本に対して20%の利益率を生み出していることを示しています。

ROEは高いほど、株主が投資したお金を有効活用して利益を上げていると評価されます。

なお、業界や企業規模によって適正水準が異なりますが、日本企業では10%〜15%程度だと良好であるとの見方が一般的です。

配当性向

配当性向は、企業が稼いだ利益のうちどれだけを株主への配当として還元しているかを示す指標です。

配当性向の計算式は、以下のとおりです。

- 配当性向=配当金総額 ÷ 当期純利益

たとえば、当期純利益が1億円で配当金総額が3,000万円の場合、配当性向は30%となります。

配当性向をみると、その企業が株主還元に積極的なのか、それとも利益を事業拡大に再投資しているのかがわかります。

一般的に、成熟した企業は配当性向が高く、成長企業は配当性向が低いです。

PER・PBRを簡単に理解!初心者でも迷わない株式投資指標の覚え方

EPSを投資に活かす方法

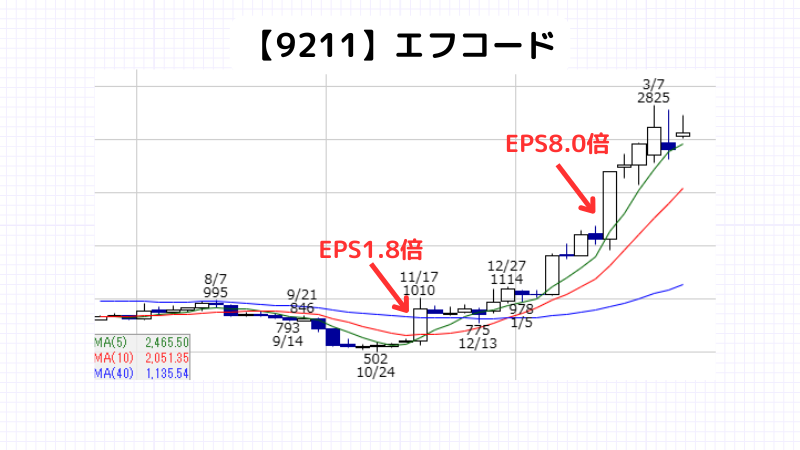

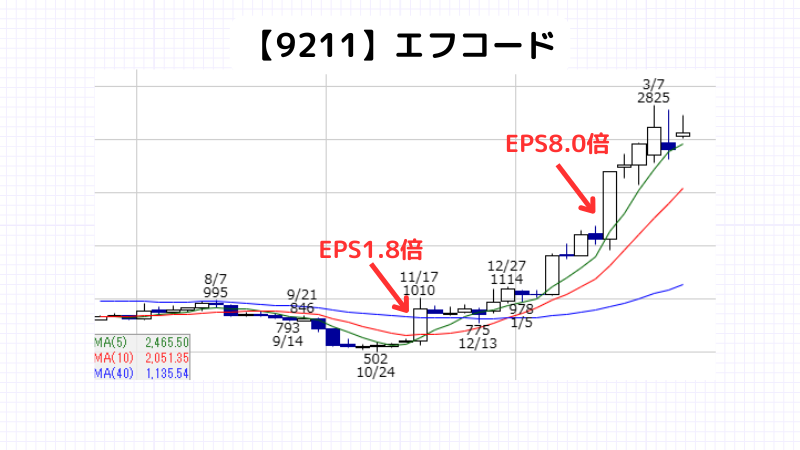

EPSを投資で活用する方法として、グロース株投資が挙げられます。

グロース株投資とは、利益の成長率が高く、今後も継続的な成長が見込まれる銘柄に投資する手法を指します。

具体的には、四半期EPSが前年同期比で順調に成長している時期に株を購入し、株価が十分に上昇したタイミングで売却するという方法です。

たとえば、デジタルマーケティングに特化したエフコードは、四半期EPSの成長に伴って株価が3ヶ月間で2.8倍にまで急成長しました。

一般的に、EPSは前年同期比で1.2倍から1.3倍に成長しているだけでも素晴らしい業績だといえます。

ですが、エフコードは株価のピークに向かう過程(2023年第3四半期から2023年第4四半期)で伸び率を8.0倍にまで拡大させました。

このように、EPSが継続的に成長している企業に投資することで、会社の成長と連動した大きな値上がり益を狙えます。

EPSを使って投資判断するときの注意点

EPSは有用な指標ですが、使い方を間違えると大きな損失につながる可能性があります。

そのため、注意点を理解してから投資判断に活用する必要があります。

本章で紹介する注意点は、以下のとおりです。

- EPSは成長率でみる

- EPSの増加で収益性が向上したとは限らない

- EPSの成長率の数値だけを理由に株を購入しない

それぞれ解説します。

EPSは成長率でみる

EPSをみる際に大切なのは、実績の数値そのものではなく成長率です。

なぜなら、株価は将来の収益成長への期待によって決まるからです。

EPSの成長率が高いと、今後も成長することが期待されるため投資家からの評価が高まり株価の上昇要因となります。

注意点として、EPSの成長率は前期(直前の四半期)と比較するのではなく、必ず前年同期比(1年前の四半期)で比較することが必要です。

理由としては、多くの企業には季節要因によって稼ぎやすい時期と稼ぎにくい時期があるためです。

EPSをみる際は、前年同期と比較した成長率でみて投資に値するのかを判断しましょう。

EPSの増加で収益性が向上したとは限らない

EPSが増加しているからといって、必ずしも企業の本質的な収益性が向上したとは限りません。

なぜなら、EPSは一時的な要因により増える場合があるからです。

たとえば、以下のような理由などにより増加する場合があります。

- 不動産の売却

- 投資有価証券の売却

これらは本業の稼ぐ力とは全く関係のない臨時収益なので、持続性がありません。

投資初心者は、EPSが増えた際には必ず決算資料で増加の要因を確認し、それが本業の成長によるものなのか、一時的な要因によるものなのかを見極めることが大切です。

本当に優良な投資先をみつけるためには、表面的な数値に惑わされず、その背景をしっかりと分析する姿勢が必要です。

EPSの成長率の数値だけを理由に株を購入しない

EPSの成長率が高いという理由だけで、株を購入するのは危険です。

前年同期の数値が極端に低かった場合、当期四半期の伸び率が見かけ上、大幅に成長しているようにみえることがあるからです。

たとえば、前年同期に一時的な特別損失でEPSが大きく落ち込んでいた場合、今期が通常の水準に戻っただけでも成長率は数字上大きくなってしまいます。

上記の例は、本質的な業績拡大とは全く異なる現象であり、株価が成長する要因にはなりません。

そのため、投資をする際はEPSの成長率だけでなくその前提となる前年同期の特殊事情や一時的要因も必ず確認することが大切です。

株の勉強はなぜ必要?初心者におすすめのステップと失敗しないためのコツ

EPSについてよくある質問

本章ではEPSについてよくある質問として、以下の2つの疑問についてみていきます。

- EPSが増加する要因は?

- EPSが減少する要因は?

株価はEPSの成長率と連動する傾向があるため、EPSの変動要因を頭に入れておくと株価変動の理由を理解しやすくなるので投資判断に役立ちます。

EPSが増加する要因は?

EPSが増加する要因は、「EPS=当期純利益 ÷ 発行済株式総数」という計算式からもわかるとおり大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

当期純利益の増加

- 新商品がヒットして売上が大幅に伸びた場合

- 業務効率化によって無駄な経費をカットできた場合

発行済株式数の減少

- 自社株買い(会社が自分の株を買い戻すこと)

- 株式併合(複数の株を1つにまとめること)

保有している株に上記のニュースなどがでると、ポジティブな兆候で株主にとってはプラスの要因となることが多いです。

EPSが減少する要因は?

EPSが減少してしまう主な要因は、当期純利益の減少と発行済株式数の増加の2つです。

当期純利益が減少する理由として、以下の原因などが挙げられます。

- 市場競争の激化で売上が落ち込む

- 原材料費や人件費の高騰でコストが増加

- 大きな設備投資による減価償却費の増加

- 事業の失敗による特別損失の発生

発行済株式数が増加する背景には、以下の要因などが考えられます。

- 株式分割(1株を複数株に分ける)

- 第三者割当増資(新たに株式を発行して資金調達する)

投資初心者の方は、EPSが減少したときには原因をしっかりと調べて、一時的なものなのか構造的な問題なのかを見極めることが必要です。

株価の決まり方がわかる!株価変動のメカニズムと実際の影響を徹底解説

まとめ

今回は、EPSの基本的な概念から投資への活用方法まで詳しく解説しました。

EPSは「1株当たりの利益」を示しており企業の収益性や成長力を把握できる重要な指標です。

EPSの変動要因として、純利益の増減と発行済株式数の変化があり、これらの背景を理解することで株価変動の理由を見極められるようになります。

また、EPSと密接に関連するPER、ROE、配当性向などの指標も併せて分析す ると、より精度の高い投資判断が可能となります。

ると、より精度の高い投資判断が可能となります。

特にグロース株投資においては、EPSの成長率が株価上昇の重要な要因となるため、前年同期比での成長率を注視することが重要です。

今回解説した知識を実際の銘柄分析に活かし、投資スキルの向上に役立てていただければ幸いです。

株式投資の初心者に最適な本6選!これを読めば基礎から学べる厳選リスト

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。