「RSIという言葉は聞くけれど、具体的な見方がわからない」「数値が70%を超えたから売ったのに、さらに価格が上がってしまった」と悩んでいませんか?

RSI(相対力指数)は、相場の「過熱感」を一目で判断できる非常に便利なテクニカル指標です。

正しく使いこなせば、エントリーや利益確定のタイミングを驚くほど明確にできます。

しかし、見方を一歩間違えると「ダマシ」に遭い、大きな損失を招くリスクも秘めています。

本記事では、RSIの基本的な見方はもちろん、プロも意識する「ダイバージェンス」や、他の指標を組み合わせた実践的な手法をわかりやすく解説します。

テクニカル分析は本当に意味ない?意味がある理由と根拠を徹底解説

RSIとは何か?投資初心者が知るべき基礎知識

まず、RSIの基本について解説します。

RSIの見方を知る前に、まずはRSIの基本について学びましょう。

RSIの基本を知らないと、RSIから正しく情報を受け取れなくなります。

以下の3つのポイントを理解すれば、RSIの基本を把握できます。

- RSIとは

- RSIの計算方法

- RSIの数値設定

それぞれ解説していきます。

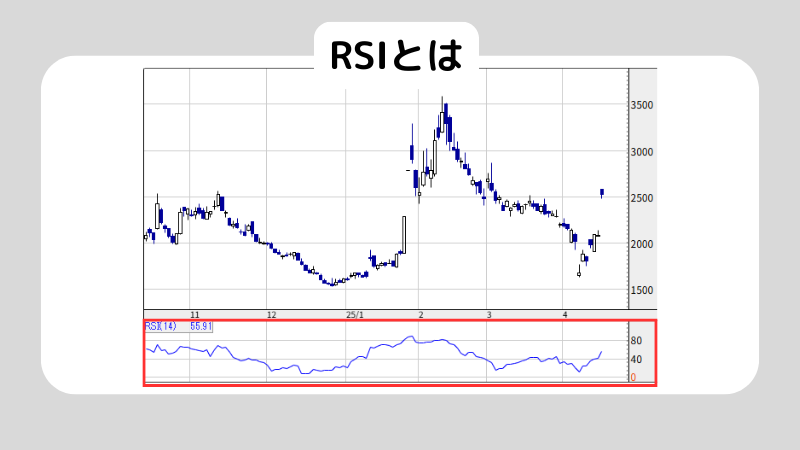

RSIとは

RSIとは、相場が買われすぎか、売られすぎかを判断するためのテクニカル指標です。

チャートでは、赤枠のなかにある線グラフのように表示されます。

0%〜100%の間で表され、70%を超えると買われすぎ、30%を切ると売られすぎという見方が一般的です。

一定期間内で極端に買われすぎると、その後は利益確定の売り注文が増える可能性が高くなります。

RSIは「極端に買われすぎるとその後は利益確定の売り注文が増える」という原理を前提にした、相場の転換点を捉えるためのツールともいえます。

RSI計算式

RSIの計算方法は、以下のとおりです。

- RSI=[平均上昇幅 ÷(平均上昇幅+平均下落幅)]×100

たとえば14日間の場合、過去14日間のうち上昇日の平均値と下落日の平均値を計算し、それに基づいてRSIを算出します。

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 合計 | |

| 上昇 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | |||||

| 下落 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 30 |

過去14日間で上昇幅の合計が30円、下落幅の合計が30円だった場合以下のとおりです。

- RSIは30÷(30 + 30)×100=50%

この計算式で算出された値をつないでグラフ化することで、相場の勢いを視覚的に把握できます。

近年ではチャートツールが自動計算してくれるため、この計算式を完全に理解する必要はありません。

ですが、価格変動に着目したツールであることを知っておくと、RSIの動きをより直感的に理解できるでしょう。

ちなみに、上昇幅の合計と下落幅の合計が同じである(買い手と売り手の力が均衡している)場合は、今回の例のように50%になります。

RSIの数値設定

RSIを使用される際、最も一般的な設定期間は14日間です。

これはRSIの考案者であるJ・ウエルズ・ワイルダー氏が推奨した期間であり、多くの投資家がこの設定で利用しています。

ですが、トレードスタイルに合わせて期間を調整することも可能です。

短期トレーダーなら期間を9日など短く設定することで、売買シグナルを早められます。

しかしながら、期間を短くするとダマシが増えやすくなるデメリットがあることは理解しておきましょう。

長期投資家なら28日など長い期間設定が適しており、ノイズの少ない安定したシグナルを得られます。

基本的には14日で使用されますが、ご自身のトレードスタイルに合わせて最適なRSI期間を設定するようにしましょう。

RSIの見方

RSIの基本的な見方はとして、50%を境界線として買い手と売り手のどちらの勢いが優勢かをみます。

先ほど「RSIの計算式」の章で上昇と下落の合計がどちらも同じだった場合、RSIは50%だったことを解説しました。

つまり、RSIが50%を上回っていれば買いが優勢、50%を下回っていれば売りが優勢という見方ができます。

また、RSIが50%を挟んで上下に動くときは、相場が方向感に欠けているとも読み取れます。

このように、RSIは単なる数値ではなく、買い手と売り手の力関係を示す重要なバロメーターという風に捉えるのがおすすめです。

株初心者向けテクニカル分析とは?使いやすいおすすめの指標を紹介!

RSIの使い方

RSIは、相場の過熱感が簡単にわかるツールであることは先ほど紹介しました。

この特性を踏まえて、RSIの使い方をみていきましょう。

RSIの主な活用方法は、以下のとおりです。

- 買われすぎか売られすぎかを判断する

- ダイバージェンス

それぞれ解説していきます。

買われすぎか売られすぎかを判断する

「RSIの見方の章」で50%が買い手と売り手の力が同程度であることを解説しました。

このことから、RSIが70%以上になった場合は「買われすぎ」のサイン、30%以下なら「売られすぎ」のサインと考えられます。

RSIが70%以上に達すると、相場は短期的に過熱状態にあり反落する可能性が高まっていると判断できます。

このタイミングは売りのシグナルとして捉え、利益確定を検討するのが一般的です。

一方、RSIが30%以下に下がった場合、相場が必要以上に売られており、反発する可能性が高まっていると考えられます。

このタイミングは、買いのシグナルとして捉えるといいでしょう。

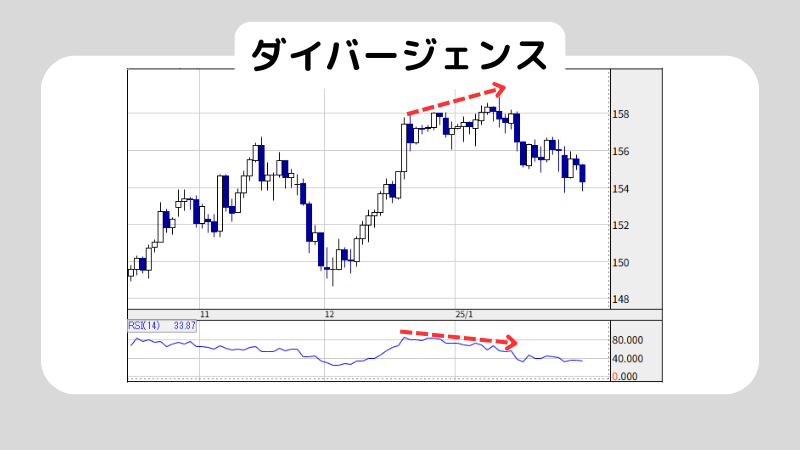

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、値動きとRSIの動きに不一致が生じている状態のことです。

たとえば、価格が高値を更新しているのにRSIが減少傾向にある場合は、上昇の勢いが弱まっていることを表しています。

逆に、株価が安値を更新しているのにRSIが増加傾向にある場合は、下落の勢いが弱まっていることを示し近い将来上昇に転じると考えられます。

ダイバージェンスは、市場の表面的な動きとは裏腹に、内部では既に逆の力が働きはじめていることを教えてくれる貴重なトレンド転換シグナルです。

株価チャートの見方とは?初心者向けにテクニカル分析の基本を解説

RSIを使う際の注意点!「ダマシ」を回避する方法

RSIは便利な指標ですが、完璧ではありません。

効果的に活用するには、以下の注意点を理解しておきましょう。

- トレンドがある相場ではダマシが発生しやすい

- ほかのテクニカル指標と併用して使う

これらを意識することで、RSIを利用した分析の精度を向上させられます。

トレンドがある相場ではダマシが発生しやすい

強いトレンドが発生している相場では、RSIだけを信じて取引するとダマシに遭う可能性が高くなります。

強い上昇トレンド中にRSIが70%を超えても、すぐには反落せずさらに上昇を続けるケースが少なくありません。

同様に、強い下降トレンド中にRSIが30%を下回っても、さらに下落を続けることがあります。

これは、相場の基本的な考え方である「買われすぎたら下がる、売られすぎたら上がる」という原則が、トレンドの勢いによって一時的に当てはまらなくなってしまうからです。

相場が強いときは、「買われすぎ」のサインがでてもさらに買い続けられることがあります。

どのテクニカル分析ツールにもいえることですが、価格は需要と供給で変動するのでうまく機能しない場合があります。

そのため、予測どおりに動かないときのことを想定しつつ、損切りすることを前提にエントリーするようにしましょう。

ほかのテクニカル指標と併用して使う

RSIは、価格の変動幅から過熱感を判断するテクニカル指標です。

市場は様々な要因で価格が変動することから、値動きを推測するためには多角的な分析をする必要があります。

このことからRSIを使うときは、ほかのテクニカル指標と合わせて使うのがおすすめです。

たとえば、MACDやボリンジャーバンドを併用すると、トレンド転換点をより正確に判断できるようになります。

以下の章ではMACDとボリンジャーバンドをそれぞれRSIと組み合わせて分析する方法を紹介します。

テクニカル分析を学ぶならこの5冊!初心者から中級者におすすめの本を紹介

RSIとほかのテクニカル指標を組み合わせた取引方法

より精度の高いトレード判断をするために、RSIと相性のいいほかのテクニカル指標との組み合わせ方を紹介します。

- RSIとMACDの組み合わせ

- RSIとボリンジャーバンドの組み合わせ

これらを組み合わせることで、単独で指標を使うよりもより信頼性の高いシグナルを生み出します。

RSIとMACD(マックディー)の組み合わせ

RSIとMACDを組み合わせると、トレンド転換シグナルの信頼性が高まります。

MACDは2つの移動平均線の差を表示する指標で、相場のトレンドの方向性と勢いを視覚化するツールです。

画像の赤枠のように表示されます。

具体的な使い方は、RSIとMACDが同時に同じ方向のシグナルを出したときに取引する方法がおすすめです。

たとえば、MACDがシグナルラインを下から上へクロスする「ゴールデンクロス」を形成したときRSIが30%を下回る「売られすぎ」のシグナルがでた場合です。

これは、2つのツールが同時に過熱していることを示していることから、相場が転換する可能性が高いと判断できます。

反対に、RSIが70%を上回る「買われすぎ」の状態から下落に転じ、同時にMACDがシグナルラインを上から下へクロスする「デッドクロス」を形成した場合は、強い売りシグナルとなります。

このように、MACDと組み合わせて過熱感を分析することでRSIの信頼性は高まります。

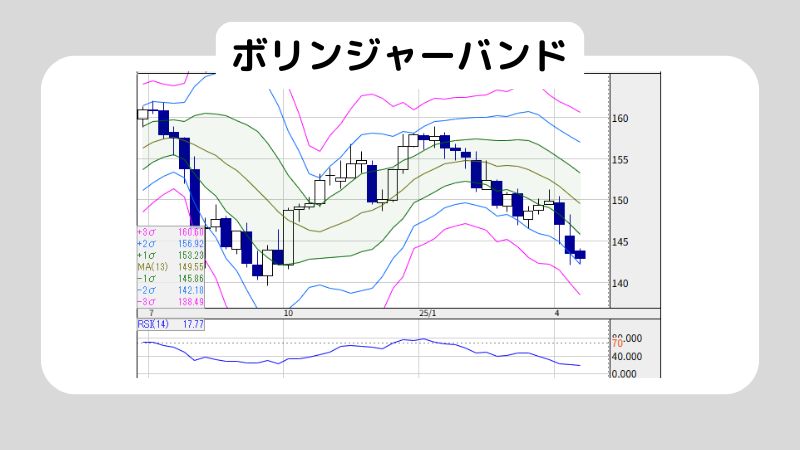

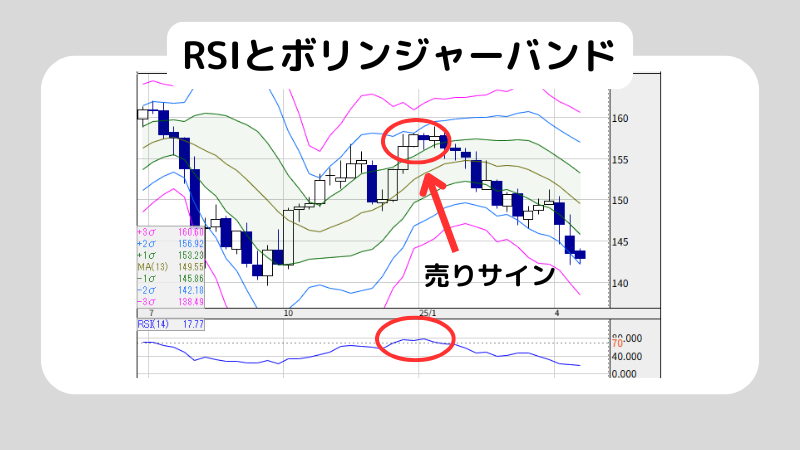

RSIとボリンジャーバンドとの組み合わせ

RSIとボリンジャーバンドの組み合わせも、トレンドが反転するポイントを見極めるのに効果的です。

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心に標準偏差で上下のバンドを描く指標です。

中心線から近い順に±1σ(緑)、±2σ(青)、±3σ(ピンク)と呼ばれます。

それぞれがなにを表しているのかというと、バンド内に収まる確率です。

| +1σ~-1σ | +2σ~-2σ | +3σ~-3σ |

| 約68.3% | 約95.4% | 約99.7% |

なお、この数値は統計学の正規分布の理論に基づいて計算されています。

このボリンジャーバンドを組み合わせると、価格の変動幅が適正かどうかを判断するのに役立ちます。

効果的な組み合わせ方は、価格がボリンジャーバンドの+2σに接触または突破したと同時にRSIが70%以上になった場合に売りを検討する方法です。

反対に、価格がボリンジャーバンドの-2σに接触または突破し、同時にRSIが30%以下になった場合は買いを検討します。

このようにRSIとボリンジャーバンドを組み合わせると、トレンド転換を見極める精度を上げられます。

株式投資をするなら「長期」と「短期」どっち?12項目で徹底比較

RSIに関するよくある質問(Q&A)

Q1. RSIの数値が80%を超えたら必ず売るべきですか?

A. いいえ、必ずしも売るべきではありません。

強い上昇トレンドの初期段階では、80%を超えてもさらに価格が伸び続けることがあります。

他の指標でトレンドの終焉を確認してから行動しましょう。

Q2. RSIは株、FX、仮想通貨のどれに有効ですか?

A. すべての市場で有効です。

RSIは価格の変動幅をもとに計算されるため、チャートが存在する市場であれば共通して利用できます。

Q3. スマホアプリでもRSIは見られますか?

A. はい、ほとんどの証券会社やFX会社のスマホアプリに標準搭載されています。

インジケーター設定から「RSI」を選択するだけで簡単に表示可能です。

まとめ

RSIは、相場の過熱感を数値化し、エントリーのタイミングを教えてくれる非常に優秀なサポーターです。

-

70%以上は買われすぎ、30%以下は売られすぎ

-

50%ラインで相場の強弱を判断する

-

トレンド相場での「張り付き」には要注意

-

MACDやボリンジャーバンドとの併用で精度を上げる

これらのポイントを意識するだけで、あなたのチャート分析の精度は格段に向上します。

まずは過去のチャートを見返し、RSIがどのように機能していたかを確認することから始めてみてください。

一歩ずつ理解を深めることが、投資での着実な利益への近道となります。

今回の内容を参考に、ぜひ明日からのトレードにRSIを取り入れてみてください。

株の勉強はなぜ必要?初心者におすすめのステップと失敗しないためのコツ

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。