銀行株が気になっているけど「銀行株は買いか」「銀行株の見通しはどうか」といった不安もあるのではないでしょうか。

銀行株は元割れしにくい、業績が安定しているなど良い印象がある人も多いでしょう。

本記事では、2025年は銀行株を買って良いかや銀行株の特徴など、銀行株について解説していきます。

安心して銀行株が買えるように、一つずつ確認していってください。

銀行株とは

銀行株は、預金や貸付を行う「銀行業の株式」のことです。

銀行には、都市銀行・地方銀行・信託銀行・ネット銀行があります。

銀行株にはそれぞれ特徴があるため、これから詳しく解説していきます。

高配当の銘柄が多い

銀行株は高配当の銘柄が多いことが特徴です。

高配当銘柄が多い背景には、金利上昇傾向により、銀行業界全体の収益性が改善していることが挙げられます。

2024年3月の日銀によるマイナス金利解除、2025年1月の政策金利0.50%への引き上げによって銀行の収益環境は大きく改善されました。

実際にメガバンクの、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループでも増配傾向が続いています。

銀行株は金利上昇局面において配当利回りの向上が期待できることから、高配当の銘柄が多くなっているといえるのです。

PBR1倍割れ銘柄は割安なのか?1倍を下回る理由とリスクを解説

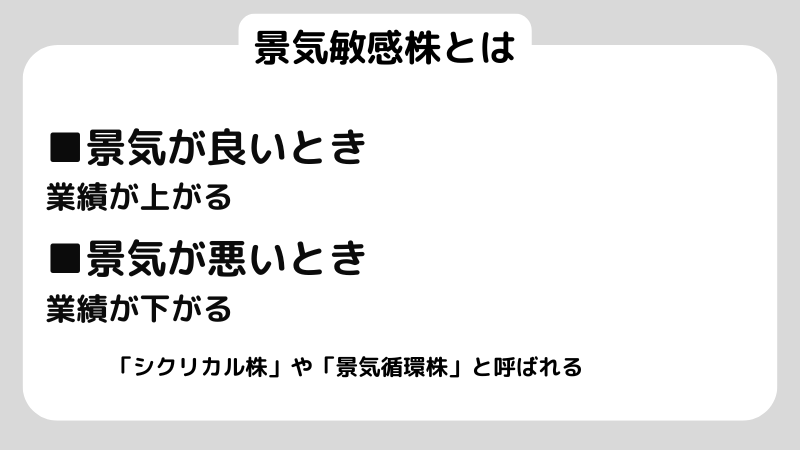

景気敏感株である

銀行株は典型的な景気敏感株としても知られています。

景気敏感株とは、景気の動向によって株価や業績が大きく変動する株式のことで、「シクリカル株」や「景気循環株」とも呼ばれます。

銀行株は、景気が良くなると企業や個人の資金需要が増加し、銀行の貸出業務が活発になって業績が向上する仕組みです。

一方で景気が悪化すると、資金需要が減少し業績も悪化する傾向があります。

不景気の時に割安で銀行株を購入すれば、景気回復時に大きな利益を得るチャンスもあります。

ただし、割安であるという点だけで「お買い得」という認識にならないように注意しましょう。

生活に身近な銘柄なので分かりやすい

銀行業は身近な株式であり「ビジネスモデルを理解しやすい」「投資判断がしやすい」といった特徴があります。

例として、銀行預金や住宅ローンなどが挙げられます。

特に銀行はだれもが利用するサービスなので、収益構造がわかりやすいといえるでしょう。

銀行の種類と、株式の特徴は以下の通りです。

| 銀行名 | 種類 | 特徴 |

| メガバンク | みずほ、三井住友、三菱UFJの3大グループ | 安定した収益基盤がある |

| 地方銀行 | 地域密着型の銀行サービス | メガバンクを上回る配当利回りがある場合もある |

| その他の銀行 | 信託銀行、ネット銀行など | 特化した事業領域での差別化 |

メガバンクは業界の大手を指し、安定した利回りが特徴です。

そして地方銀行は、各地方にある銀行で、メガバンクを上回る配当利回りがある銀行もあります。

その他の信託銀行やネット銀行は、それぞれ特化した領域での差別化を図っています。

1.4.金利上昇局面で有利になる傾向がある

銀行株は金利上昇局面で有利になる傾向があります。

理由は銀行の収益構造と金利が深く関係しているからです。

日本の過去の実例として、2023年4月以降、金融緩和策の段階的な修正を受けて、東京証券取引所の銀行業指数や保険業指数は2倍以上上昇しました。

この数字は東証株価指数(TOPIX)の4割高を大幅に上回る実績です。

時価総額とは?時価総額の意味や株式投資における重要性を解説!

2025年の銀行株は買いか

2025年の銀行株は、2024年と同じような動きになるかどうかで状況が変わるといえるでしょう。

日本銀行が金利を段階的に上げており、銀行の収益向上が期待されています。

さらに、銀行株のPBR(株価純資産倍率)は2024年の12月末時点で、0.87倍と他業種の1.44倍より低く、割安とされているのです。

また新NISA制度で個人投資家のお金が流入し続けており、市場にプラス要因となっています。

具体的には、2024年は金利上昇で銀行株が大きく上昇し、多くの銀行が配当増額を発表しました。

ただし今後も同様の流れが続くかは、経済状況の変化に左右されます。

市場の動きを理解したり情報収集をしたりして、実際の投資は十分な検討と自己責任で行うことが大切です。

銀行株のメリット

銀行株には主にメリットが3つあるので、1つずつ紹介します。

配当利回りが高い

銀行株のメリット1つ目は、配当利回りが高いことです。

メガバンクの三菱UFJフィナンシャルグループで、3.6%程度の配当利回りとなっています。

また、地方銀行の千葉銀行でも3.52%程度の利回りです。

このように、銀行株は配当利回りが高いことが挙げられます。

業績が比較的安定している

銀行株のメリットの2つ目は、業績が比較的安定していることです。

銀行株はほかの株に比べて業績が比較的安定しています。

安定している要因として以下の3つが挙げられます。

- 預金という比較的安定した資金調達基盤がある

- 地域密着型のビジネス基盤である

- ビジネスモデルや収益構造が確立されている

上記の要因により、他業種に比べて業績悪化リスクが抑えられる局面が多いといえるでしょう。

金利上昇による収益増がある

銀行株のメリットの3つ目は、金利上昇により収益が増える可能性があることです。

収益が増える理由は、銀行特有の収益構造にあります。

銀行の主な収益源である「預貸金利差(スプレッド)」は、預金金利と貸出金利の差額で構成されており、金利上昇時にはこの差額が拡大する仕組みになっているためです。

一般的に金利上昇局面では、貸出金利の方が預金金利よりも早く上昇する傾向があることから、預貸金利差が拡大し、銀行の収益性が向上します。

くり返しになりますが、金利上昇は銀行の収益構造上、利益が増えやすい重要な要因となります。

株式投資をするなら「長期」と「短期」どっち?12項目で徹底比較

銀行株のデメリット

一方で、銀行株にもデメリットはあるので、主なデメリットを3つ紹介します。

株価が景気に左右される

銀行株の1つ目のデメリットは、株価が景気に左右されるところです。

銀行の株価は、景気が良くなると上がり、反対に景気が悪いと、株価は下がります。

そのため、常に同じ価格ではなく、景気によって違いがあります。

景気が良くない時は、銀行株の株価が下落しやすく、すぐに売却しにくいのがデメリットといえるでしょう。

信用リスクがある

銀行株の2つ目のデメリットは、信用リスクがあることです。

借り手企業の経営状況が悪化すると、貸したお金が回収できないリスクが発生し、銀行の経営に影響を与える可能性があります。

特に景気後退期には企業の倒産が増加し、不良債権が急増する可能性があります。

銀行の自己資本比率や将来の損失に備える保険金があるかを定期的に確認することが必要です。

このような信用リスクがあるところが、銀行株のデメリットの1つといえるでしょう。

為替変動リスクがある

銀行株の3つ目のデメリットは、為替変動リスクがあることです。

円高の場合は、海外資産を円換算した際に、価値が下がる可能性があります。

また、円安の場合は、海外資産を円換算した際に、価値が上がる可能性があるといえるでしょう。

特にメガバンクは海外業務を展開しているため、為替変動が業績に影響を与えます。

つまり、銀行株へ投資をする際には円相場の動きにも注意をする必要があります。

【2025年最新】株初心者必見!株式投資の方法とおすすめ銘柄を解説!

銀行株の株価が上がりやすいとき

投資タイミングを理解することで、より効果的な投資判断ができるようになります。

銀行株の株価が上がりやすいパターンは以下の通りです。

- 日銀の利上げ観測が高まったとき

- 長期金利の上昇トレンドが続くとき

- インフレ期待が高まったとき

上記のような局面を理解することで、投資機会を見極めやすくなります。

ただし、市場は常に変化するため、確実に株価が上がるわけではない点には注意しましょう。

銀行株の株価が下がりやすいとき

一方で、銀行株の株価が下落しやすい局面を理解することもリスク管理の点において重要です。

銀行株が下がりやすいときは以下の通りです。

- 金融緩和政策の拡大時

- 景気悪化による利下げ期待時

- デフレ圧力が強まったとき

上記の下落要因を理解し、市場分析することで、銀行株投資のリスクを軽減することができます。

銀行株を選ぶときの注意点

銀行株を選ぶときには、2つの注意点があります。

銀行株で損をしないためにも1つずつ確認しましょう。

財務状況を把握する

1つ目に、銀行株を購入するときは、財務状況を把握することが大切です。

財務状況とは簡単にいうと、「企業の健康診断書」のようなものです。

具体的には以下の財務状況を、定期的に確認しましょう。

| 財務状況 | 計算式 | 目安 |

| 自己資本比率 | 自己資本÷総資本 | 約30%~45%(業種による) |

| 不良債権比率 | 不良債権比率(%) = 貸倒引当金 ÷ 売上債権 | 0.3% |

| 貸倒引当金の状況 | 一括評価の場合 | 貸倒引当金 = 期末一括評価債権の額 × 貸倒実績率 約1~3% |

特に地方銀行では、地域経済の動向と合わせて財務状況を分析することが重要です。

財務状況の把握は、投資リスクを抑えるためにも確認するようにしましょう。

地域銀行とメガバンクの違いを理解しておく

2つ目に地域銀行とメガバンクの違いを理解しておくことも大切です。

メガバンクは全国規模での事業展開により安定した収益基盤を持っているのが特徴です。

一方、地方銀行は、地域密着型のビジネスモデルにより高い配当利回りを実現している場合があります。

投資目的に応じて「安定性を重視する」か「リターンを重視する」かで、メガバンクと地方銀行の使い分けをするとよいでしょう。

株を1万円から始めるならこのルート!初心者でも少額から始められる株式投資

銀行株の代表的な銘柄

銀行株の代表的な銘柄の時価2025年7月22日現在の時価総額について紹介します。

時価総額を確認する理由としては「時価総額が大きな銀行ほど安定性はあるが成長は緩やか。小さな銀行はリスクは高いが伸びしろが大きい。」といった特徴があります。

銀行株の種類は、都市銀行・地方銀行・信託銀行・ネット銀行の主に4つです。

以下が銀行株の代表的な銘柄です。

| 銀行名 | 証券コード | 市場 | 時価総額(百万円) |

| みずほ | 8411 | 東証プライム | 10,371,764 |

| 三井住友 | 8316 | 東証プライム | 13,976,234 |

| 三菱UFJ | 8306 | 東証プライム | 23,749,255 |

| ゆうちょ | 7182 | 東証プライム | 5,880,532 |

| りそな | 8308 | 東証プライム | 2,979,667 |

| 千葉銀行 | 8331 | 東証プライム | 1,097,522 |

上記のように銀行の時価総額を確認して、投資額や目的、リスク許容度に合わせた銀行株を選ぶようにしましょう。

この内容は該当銘柄を個別推奨するものではありませんので、注意してください。

2025年の銀行株の見通し

2025年の銀行株にはメリットとデメリットの両面があり、投資初心者にとっては情報収集が必要な状況です。

メリットとして、日本銀行が金利を少しずつ上げており、政策変更が銀行の収益改善につながると期待されています。

デメリットとしては、2025年4月にアメリカの貿易政策変更をきっかけとした世界的な株価下落が発生したように、銀行株は世界経済の動きに反応しやすく、価格変動リスクが存在することが挙げられます。

例えば、金利が上がると銀行は貸し出しでより多く稼げるようになります。

一方で、アメリカと他国の貿易問題が起きると、日本の銀行株も影響を受けて価格が変動します。

このように銀行株は期待できる要素もありますが、外国の経済情勢にも左右されるため、投資を考える際は情報を集めて慎重に判断するようにしましょう。

主婦でもできる株式投資!初心者におすすめの投資スタイルと学び方

銀行株についてのよくある質問

銀行株を買う際に疑問に思うこともあるでしょう。

これから、銀行株についてのよくある質問を紹介します。

銀行株を買う一番良いタイミングはいつですか?

金利上昇が始まる初期段階、景気後退期の普段よりも割安なときなどが銀行株を買う良いタイミングと一般的にはいわれています。

ただし、投資を行うタイミングはご自身で十分に検討したうえで自己責任で判断しましょう。

メガバンクや銀行株、どれが良いですか?

メガバンクは収益の安定性が高いことが特徴です。

地方銀行は、地域経済との連動性が高いのが特徴です。

長期投資ならメガバンク、割安株なら地方銀行といったように目的に合わせて選ぶようにしましょう。

銀行株のリスクは何ですか?

貸し倒れリスクや、金利変動リスクがあります。

投資判断の際は、リスクについても十分に考慮する必要があります。

銀行株は売るなと聞いたことがあるけど本当?

「銀行株を売るな」というのは必ずしも正しいとは限りません。

ご自身の環境や状況によっても異なります。

銀行員は銀行株を買ってはいけませんか?

金融機関にて勤務されている人は、金融商品取引法等により「投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等」をすることを禁止されています。

投機的利益を目的とした取引ではないのなら、銀行員が銀行株を買っても問題ありません。

また、各金融機関が独自のルールを設けていますので、各勤務先のルールを確認しましょう。

副業投資家初心者はフルレバレッジを避けるべき?本業と副業を両立しながら株式投資を行う方法

まとめ:銀行株のポイント

今回は2025年の銀行株について詳しく紹介しました。

日本銀行が金利を上げることで銀行の収益性の期待がある一方で、世界の経済状況や貸し倒れリスク、債券の損失など不安要素も多い状況です。

多くの銀行株はPBRが1倍を下回り割安感は残っていますが、「配当が多い=安全」というわけではありません。

そのため、財務状況や金利変動への強さをよく調べてから、銀行株の銘柄選びをするようにしましょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。