ストップ高の翌日は、戻りもあれば反落もあり、判断が難しい局面です。

本記事では、値幅制限や特別気配などの制度的背景を土台に、翌日に観察されやすい値動きの型と、時間帯別の確認ポイントを解説します。

ストップ高になった翌日の、一般的な傾向とチェック観点を図解とともにまとめました。

ストップ高の翌日は原則「買い」回避?

翌日は「狙い目」と受け取られがちですが、短期的に高値掴みとなるリスクが観察される局面でもあります。

まずは需給の動き方と、制度面で起こりやすい価格調整の考え方を共有します。

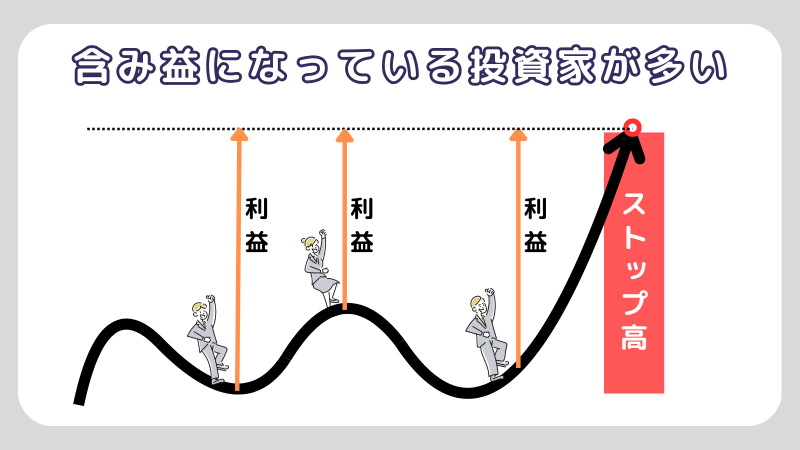

含み益になっている投資家が多いことを理解する

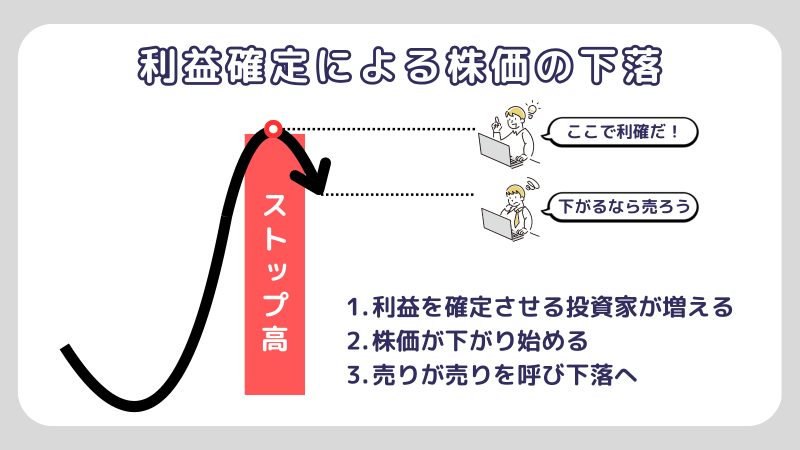

一般的に、ストップ高到達時点では含み益の参加者が増え、翌日は利益確定の売りが意識されやすいとされます。

利確が入ると上値の勢いが鈍り、下押しに波及することがあるため、短期では慎重な見方が増える傾向があります。

利益確定により下がった株価でさらに売りが加速

含み益を抱えた投資家たちは利益確定していきます。

そうなれば株価は下がっていき、下がり始めた株価を見てまた投資家たちは「もっと下がってしまう前に売ろう」と売りに入っていきます。

売りが売りを呼び、上昇から一転、下落トレンドが発生してしまうのです。

そうなれば、ストップ高の翌日に買いを入れている投資家は、株価下落に巻き込まれ損失を抱える結果となりますね。

ストップ高になった理由を分析しておく

ストップ高になった理由をきちんと分析しておくことが重要です。

理由によっては、翌日も株価上昇が続く可能性もありますし、逆に下がってしまうきっかけにも気づけます。

例えば急なマスクの品薄が発生して、マスクが今後高値で売られる予想がたつとしましょう。

そうなるとマスクを製造しているメーカーの業績は、今後上がっていく可能性が高いですよね。

投資家たちはそれを見越して、我先にと買いを入れていきます。

ストップ高になりましたが、それでもまだ割安であると判断されれば、翌日も株価は上昇する可能性が高いでしょう。

なぜストップ高になったのか、それは翌日以降にも影響が出る理由なのかどうかを分析してくださいね。

連日ストップ高になるケース・翌日下がるケース

ストップ高の翌日、再びストップ高になるケースもあれば、あっけなく下がっていってしまうケースもあります。

実際の例を見てみましょう。

まず連日ストップ高になるケースとして、アスタリスク(6522)を挙げます。

2023年11月29日に始値656円から終値756円でストップ高、翌日もストップ高になり続け、3日目に株価は下落していきました。

連日ストップ高になった理由として考えられるのは、米国子会社が主力製品のスマートフォン装着型バーコードリーダーを、米国の大手食品・飲料メーカーや販売店に2万台以上納入したニュース。

アスタリスクはモバイル機器に装着するバーコードリーダーを手掛けている企業のため、業績が上がると判断されたのです。

材料が良ければよいほど、連日ストップ高になりやすいと考えられますね。

一方で、ストップ高の翌日下がったケースを見てみましょう。

Unipos(6550)の例です。

2023年12月1日にストップ高となりましたが、翌日一転して、利益確定売りのために株価は下落していきました。

仮にストップ高時点で株価は205円、翌日始値190円終値166円ですから、100株購入していれば一日で2,400円の損失です。

1,000株なら24,000円ですから、1株100円台の株を買っていたにも関わらずそれだけの損失が発生すると考えれば恐ろしい話ですね。

価格はこう決まる(値幅制限・特別気配・板寄せの基礎)

翌日の寄付は、前日の制限や注文偏在の影響を受けやすい時間帯です。

ここでは値幅制限・特別気配・板寄せの概要を整理し、初値形成の流れを把握します。

値幅制限とは?

取引所では、株価が急変動しないように1日あたりの値幅が決められています。

ストップ高(上限)やストップ安(下限)はこの範囲の端にあたり、翌日には再び新しい値幅が設定されます。

特別気配と板寄せ

特別気配は、買いまたは売りに注文が偏った際に、価格の安定的な形成を図るため一時的に連続売買を止め、板寄せで均衡価格を探る運用です。

寄付や引けでは板寄せが用いられ、注文の突き合わせにより初値(または終値)が決まります。

これらの制度理解があると、寄付前の気配値の見直しや、特別気配表示の意味合いを落ち着いて捉えやすくなります。

翌日に観察されやすい値動きパターン

翌日の値動きは多様ですが、典型的な型に分けておくと観察が整理しやすくなります。

下記は一般的に挙げられる代表例です。

①ギャップアップ続伸型

上方向に窓を開けて寄り、上値追いが続く型。材料の継続性や出来高の乗り方が注目されます。

②寄り高→陰線型

高く寄り付いたのち、利確優位で押し戻される型。上値での出来高集中や板の厚みの位置が確認観点です。

③保ち合い型

寄付後にレンジ内で推移。翌々日以降の方向づけ材料やイベント待ちの可能性があります。

④ギャップダウン型

下方向に窓を開けて寄る型。前日の過熱や材料の不確実性、全体地合いの影響が検討ポイントです。

いずれも「どれが正しい」という話ではなく、出来高推移・板の偏り・ニュースの継続性を並べて相対評価することで、状況把握の精度が高まりやすくなります。

保有銘柄がストップ高でも翌日「売り」かは要検討

保有している銘柄がストップ高になったとしても、翌日「売り」にするかはよく考える必要があります。

上がるか下がるかを見極める必要がありますし、場合によってはスルーすべきかもしれません。

特に長期投資をしている方なら、1日の急激な株価変動と付き合っていると大きな損失に巻き込まれるきっかけとなるため避けておくべきでしょう。

短期のトレードの場合のみ、翌日売るかどうかを考えてください。

売るタイミングかをみる

売るタイミングを見極めましょう。

まだ上がる見込みがあるのであれば、1日待ってもいいかもしれません。

材料によっては、連日株価が上昇していくケースもありえます。

株価が割高になっていないかどうかを、入念に調べるのです。

ストップ高の翌日、早めに売ってしまったほうがいいかどうかを決断するためにも、それに足るだけの情報は集めておきたいですね。

- 移動平均線とローソク足の位置

- ボリンジャーバンドの状態

- 板の状態

上記以外にも、売るかどうかを見極めるための情報はたくさんありますよ。

【初心者向け】ボリンジャーバンドの見方を徹底解説|バンドの動きと転換点の読み方がわかる!

バンドウォークとは?順張りで利益を出せるようになる見極め方を解説

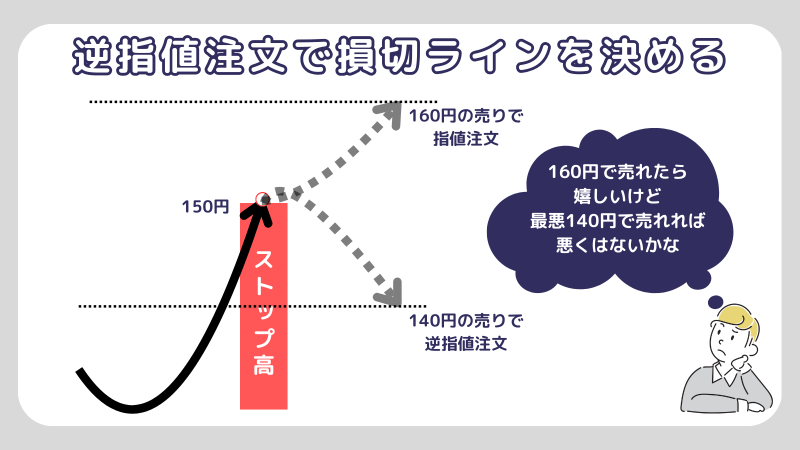

逆指値が効果的

自信はないけれど、上がる可能性を無視できないというのであれば「逆指値注文」をしておくのは効果的です。

逆指値注文とは、価格が下落し、指定した値段以下になったタイミングで売りとする注文方法です。

150円でストップ高状態になっている銘柄に対して、140円以上で手仕舞いしたいときに「140円で売りの逆指値注文」をしておきます。

そうなれば、株価が上がらず下がってしまった場合に、140円のラインで損切りができるのです。

逆に株価が上昇していけば、売られることなく保有し続けられます。

注意点は、一瞬でも140円になれば売られてしまうことです。

半分売るなどの分散も忘れずに

すべて売らずに、半分売るなどの分散という手も忘れないでおきましょう。

100か0かで考える必要はありません。

迷いがあるのであれば、「7割売ろう」など一部を残しておく状態にもできるのです。

いわゆる両建ての状態に移行するのも良いでしょう。

両建ての手法を徹底解説!リスクを減らしつつ利益を増やすための極意

さらに伸びるのは期待しない

株価がストップ高以降さらに伸びるのは期待しないようにしましょう。

ストップ高になった時点で注目を集める銘柄であり、プロの投資家たちに目をつけられていると考えるべきです。

そんなプロたちに混ざって取引をするわけですから、プロを上回るような分析・情報量でなければ勝つことはできません。

ストップ高の翌日に空売りするのも手?

ストップ高の翌日に空売りするのも一つの手です。

株価下落の局面でも利益を狙えるのが、空売りの強み。

ストップ高の翌日下落することを予想するのであれば、空売りを検討しましょう。

とはいえ、あくまでも「空売りすべきだ」と判断した場合に限ります。

なんとなく空売りするのは避けてくださいね。

分析はする前提

分析は絶対にしておきましょう。

空売りをするだけの理由を見つけるのです。

もし見つかったのであれば、それは空売りをするだけの価値があるといえます。

情報は多ければ多いほど、確かな根拠になっていきますよ。

材料次第ではやめるべき

材料次第では、空売りをするのはやめておきましょう。

空売りをしたのに株価が上昇すれば、元も子もありません。

利益を狙うことは同時に、損失の可能性も背負っていることを忘れないようにしてください。

下落相場でも稼げる方法とは?空売りでトレードの機会を広げよう

ストップ高以外の要素も踏まえて買い時売り時を判断しよう

ストップ高になった翌日は、他の要素も踏まえて買い時売り時を判断するようにしましょう。

ただ「ストップ高になったから買いだ」というのは危険です。

仮にその後株価が上昇していったとしても、それは運が良かったにすぎません。

運の良さは再現のしようがないですから、今後のトレードにも活かされないのです。

どうしてストップ高になったのか、今後は上がるのか下がるのか、自分に合った手段で情報を集めて分析してくださいね。

カップウィズハンドルとは?株価上昇を見極めて買いを入れる方法

ストップ高が起きた時のQ&A

Q1.翌日に買うのは有効ですか?

A1. 短期の高値掴みリスクが観察されやすい局面とされ、需給と制度の影響を併せて確認する前提が有効です。

Q2. どこまで上がる(下がる)か予測できますか?

A2. 絶対的な予測はできません。

材料の継続性・具体性、出来高の推移、時間帯ごとの値動きなどを並べ、相対評価で捉える姿勢が現実的です。

Q3. 翌日に空売りは適切ですか?

A3. 制度(貸借可否・日々公表等)や踏み上げリスクを含むため、一般論としてはリスクの大きい取引と位置づけられます。

実施可否ではなく、リスクと前提条件の把握が重要とされます。

まとめ

ストップ高の翌日は、冷静に分析・判断することが重要です。

その銘柄が割高なのか、割安なのかをきちんと見極める必要があります。

株価が今後どうなるかをきちんと分析し、どう動いていくかを決めていきましょう。

判断が難しい時は、様子見をオススメします。

制度(値幅制限・特別気配・板寄せ)を理解し、基礎を押さえた上で、自分に合う観察手順と記録の型を整え、再現性のある学びを積み重ねていくことが大切です。

著者プロフィール

根本 卓(株塾・インテク運営責任者)

1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。