ミニ株は、1株から取引できる少額株式投資の仕組みであり、少ない資金でも株を購入できる点が魅力です。

一方で、手数料が割高になりやすく、取引や株主権利に制限があるなど、注意すべき点もあります。

この記事ではミニ株の基本的な仕組みや「おすすめしない」と言われる理由を解説します。

さらに、ミニ株に向いている人・向いていない人の特徴を紹介します。

自分に合った株式投資の方法を見極めたい方は、ぜひ最後までお読みください。

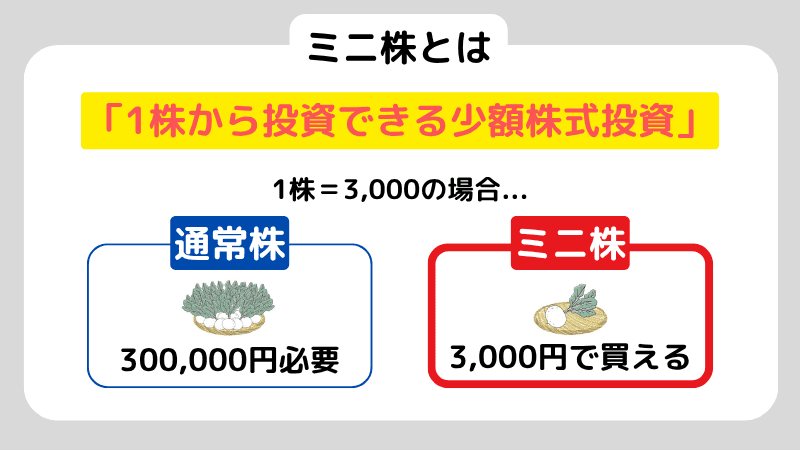

ミニ株とは「1株から投資できる少額株式投資」

ミニ株とは、通常100株単位で行われる株式取引を、1株単位で行える仕組みです。

小さな金額から株を購入できるため、資金に余裕がない初心者でも始めやすく、株式投資の入門として利用されています。

ここでは、ミニ株の基本的な特徴と利用時に理解しておきたいポイントを整理します。

100株単位でしか買えなかった株を「1株から」買える

日本の株式市場では、ほとんどの銘柄が「1単元=100株」で取引されています。

そのため、株価が1株1万円の銘柄を購入するには最低100万円が必要でした。

ミニ株は「1単元=100株」の制約を取り払い、1株から購入できるようにした制度です。

たとえば、トヨタ自動車(1株=約3,000円)であれば、3,000円から購入可能です。

まとまった資金を用意しなくても、気になる企業の株主になれます。

「少額から株を持てる」という点が、ミニ株の最大の特徴です。

少額から始められるため初心者でも参入しやすい

ミニ株は、初心者でも始めやすい少額株式投資の仕組みです。

少ない資金で取引できるため、心理的なハードルが低く、初めてでも安心して始められます。

少額であっても、次のような実践的な学びが得られます。

- 自分の保有株を通じて、ニュースや経済指標に対する株価の反応を体感できる

- 複数銘柄を少しずつ保有して分散の考え方を実践的に理解できる

ミニ株は「リスクを抑えながら、株式投資の基本を実践的に学べる」点に価値があります。

証券会社ごとに名称やサービス内容が異なる

ミニ株は、各証券会社が独自の仕組みで提供しています。

名称や注文方法、手数料体系が異なるため、どの証券会社を選ぶかによって使い勝手が変わります。

主な証券会社のミニ株サービスは、次の図表1のとおりです。

図表1

| 証券会社 | サービス名 | 最低購入単位 | 主な特徴 |

| SBI証券 | S株 | 1株 | 手数料が比較的安く、人気が高い |

| 楽天証券 | かぶミニ | 1株 | 楽天ポイントを使って購入できる |

| マネックス証券 | ワン株 | 1株 | 約定時間を指定できる柔軟な仕組み |

同じ「ミニ株」でも、証券会社によって取引のタイミングやコストに差があります。

取引前に各社の特徴を比較し、自分の目的に合ったサービスを選ぶことが重要です。

ミニ株は手数料や約定タイミング、対象銘柄等の変更が頻繁に行われるため、取引の際は最新の情報を必ず確認してください。

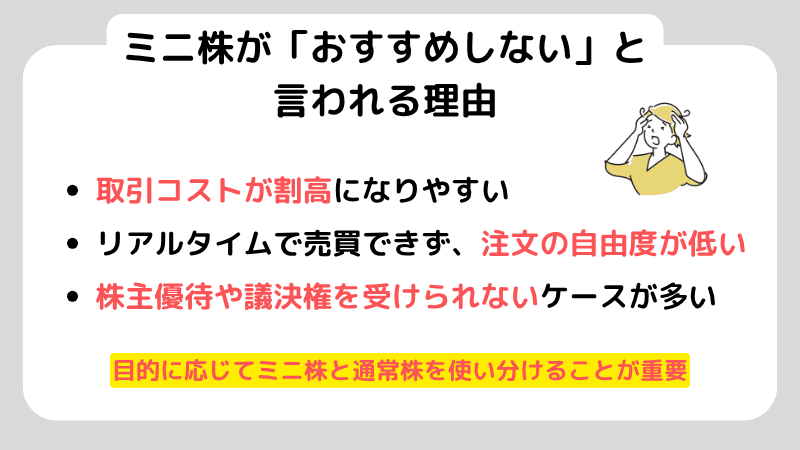

ミニ株が「おすすめしない」と言われる主な理由3つ

ミニ株は「1株から投資できる手軽さ」が魅力ですが、実際にはデメリットも多く存在します。

以下の3つは、多くの投資家が見落としがちな注意点です。

- 取引コストが割高になりやすい

- リアルタイムで売買できず、注文の自由度が低い

- 株主優待や議決権を受けられないケースが多い

それぞれの特徴を順に見ていきます。

取引コストが割高になりやすい

ミニ株は少額で購入できる反面、取引金額に対してコストが割高になりやすい点に注意が必要です。

取引コストとは、手数料だけでなく、価格差や約定のタイミングによる実質的な負担も含みます。

取引コストの主な要素は、次の3つです。

| 【売買手数料】

証券会社に支払う基本コスト。無料化が進んでいるが、すべての証券会社や取引区分が対象ではない。 【スプレッド】 買値と売値の差。リアルタイム約定でないため、この差が実質的なコストになる場合がある。 【約定タイミングのズレ(スリッページ)】 注文時と約定時の価格に差が生じる現象。価格変動の影響で、想定より高く買う・安く売るケースがある。 |

特に短期での売買を繰り返す場合は、取引コストの影響が大きくなるため注意が必要です。

リアルタイムで売買できず、注文の自由度が低い

ミニ株は基本的に、リアルタイムでの売買ができません。

多くの証券会社では、当日の注文を翌営業日の始値でまとめて約定する方式を採用しています。

一部サービスではリアルタイムに近い取引も可能ですが、通常株のような即時売買とは仕組みが異なります。

ミニ株特有の注文方式には、次のような制約があります。

- 指値注文ができず、希望価格での売買が難しい

- 市場の急変時に柔軟な対応が取れない

- 約定価格が想定より不利になる場合がある

リアルタイム性よりも少額投資のしやすさを優先した仕組みのため、短期的な値動きを狙う取引には不向きです。

株主優待や議決権を受けられないケースが多い

ミニ株は「単元未満株(1〜99株)」に分類されるため、企業が定める株主条件を満たせない場合があります。

その結果、株主優待や議決権などの権利を受けられないケースが多いです。

通常株とミニ株の場合について比較したものが、以下の図表2です。

図表2

| 通常株(100株以上) | ミニ株(1〜99株) | |

| 株主優待 | あり(企業によって内容が異なる) | なし(ただし一部企業では例外あり) |

| 議決権 | あり(1単元=1票) | なし |

株主としての特典や意思決定への参加が制限される点を理解したうえで、目的に応じてミニ株と通常株を使い分けることが重要です。

指値注文とは?意味・成行注文との違い・使い方を初心者向けに徹底解説

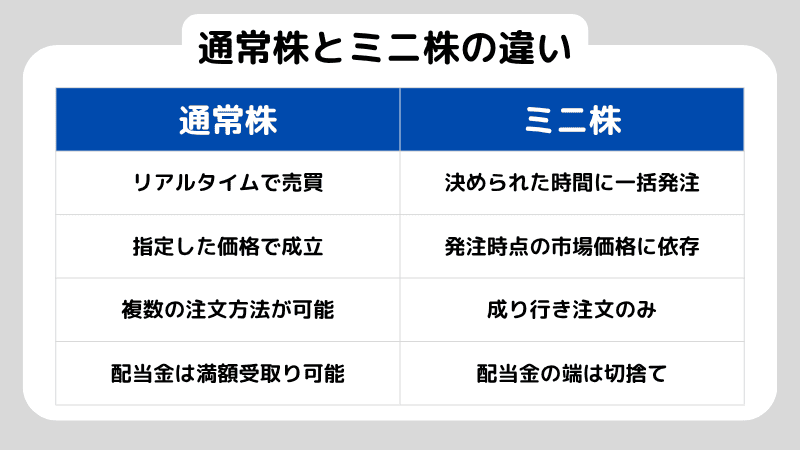

通常株とミニ株の違いを「仕組み・注文・配当」で整理

ミニ株と通常株は、同じ株式取引でも仕組みや取引ルールが大きく異なります。

注文方法や配当の扱いは証券会社によって対応が分かれるため、違いを理解しておくことが重要です。

注文の仕組み|通常株はリアルタイム・ミニ株はまとめ買い

通常株は投資家が出した注文が即座に市場に反映され、リアルタイムで売買が成立します。

一方、ミニ株は証券会社が顧客の注文をまとめて一括で発注する仕組みのため、注文から約定までに時間差が生じます。

それぞれの違いについてまとめたものが、以下の図表3です。

図表3

| 通常株 | ミニ株 | |

| 約定タイミング | 即時(リアルタイム) | 決められた時間に一括発注 |

| 約定価格 | 指定した価格で成立 | 発注時点の市場価格に依存 |

| 価格変動への対応 | 可能 | 難しい |

通常株は約定タイミングを自分でコントロールできますが、ミニ株は「いつ・いくらで成立するか」を決められません。

そのため、希望する価格で売買するのが難しく、短期利益を狙う場合には不利になりやすい特徴があります。

注文方法|通常株は指値が可能・ミニ株は成行のみ

通常株とミニ株では、注文方法も異なります。

通常株では「指値注文」「成行注文」「逆指値注文」など複数の注文方法を選べますが、ミニ株は原則として「成行注文のみ」に限定されます。

以下の図表4は、注文方法に関する通常株とミニ株の違いを示したものです。

図表4

| 通常株 | ミニ株 | |

| 指値注文 | 可(価格を指定できる) | 不可 |

| 成行注文 | 可 | 可 |

| 逆指値・条件付き注文 | 可 | 不可 |

ミニ株では自分が希望する価格で売買することが難しく、結果的に想定外の価格で約定することもあります。

そのため「この価格まで下がったら買う」といった戦略的な取引は行えません。

一方で、取引がシンプルな分、初心者にとっては複雑な操作を覚えずに済むという利点があります。

配当の扱い|通常株は満額受け取れる・ミニ株は端数処理あり

配当金の受け取り方法も、通常株とミニ株では異なります。

ミニ株は1株単位で保有するため、計算上の配当額が端数になることがあります。

小数点以下は切り捨てとなり、実際の受け取り額が少なくなる点に注意が必要です。

配当に関する違いをまとめたものが、以下の図表5です。

図表5

| 区分 | 配当金の計算 | 受取方法 | 端数の影響 |

| 通常株 | 保有株数×配当金

(満額受取) |

口座へ全額入金 | なし |

| ミニ株 | 保有株数×配当金

(端数は切り捨て) |

端数分が調整されて入金 | 受取額がわずかに減る

可能性あり |

1株あたりの配当金が25.37円の場合、通常株では100株保有していれば「25.37円×100株=2,537円」をそのまま受け取れます。

一方、1株あたり25.37円の端数が切り捨てられるため、実際の受け取り額は25円となります。

そのため、仮に100株を保有している場合でも「25円×100株=2,500円」となり、通常株の2,537円と比べて37円の差が生じます。

金額差はごく小さいですが、長期的には受け取る配当の合計に影響が出る可能性があります。

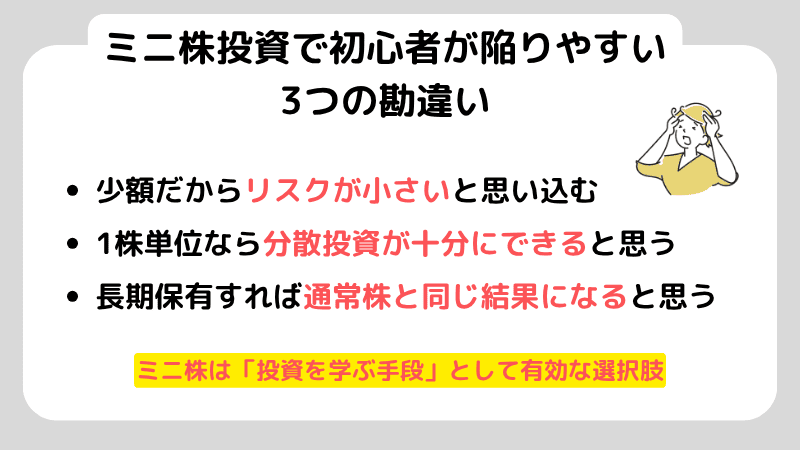

ミニ株投資で初心者が陥りやすい3つの勘違い

ミニ株は少額で株を持てる便利な仕組みですが、正しい理解なしに始めると誤解を招きやすい制度でもあります。

特に初心者が勘違いしやすい点は、次の3つです。

- 少額だからリスクが小さいと思い込む

- 1株単位なら分散投資が十分にできると思う

- 長期保有すれば通常株と同じ結果になると思う

それぞれについて解説していきます。

「少額だからリスクが小さい」と思い込みやすい

ミニ株は購入金額が少ないため安全に見えますが、実際のリスクは通常株と同じです。

価格が10%下がれば、少額でも同じ10%の損失率が発生します。

つまり「損失額が小さい」だけで「リスクが小さい」わけではありません。

たとえば、1株3,000円の銘柄が10%下落した場合、通常株(100株保有)では「3,000円×100株×10%=3万円」の損失になります。

一方、ミニ株(1株保有)なら「3,000円×1株×10%=300円」と損失額は小さいものの、値下がり率自体は通常株と同じ10%です。

少額でも値動きの影響は変わらないことを理解し「金額が小さい=安全」と誤解しないことが大切です。

1株単位だと分散投資が難しく、リスクが集中しやすい

ミニ株は1株から買えるため、いろいろな銘柄に分散しやすいように見えます。

しかし、実際には取引を分けるほど手数料が重くなる仕組みです。

たとえば、同じ1万円を使う場合を比べてみます。

| 【1銘柄に1万円まとめて投資する場合】

1回の取引で済むため、手数料は1回分(例:50円)のみ。 取引金額に対する手数料率は「50円 ÷ 1万円 = 0.5%」となり、負担は比較的軽く抑えられる。 【5銘柄に2,000円ずつ投資する場合】 5回の取引が必要になり、手数料は「50円 × 5回 = 250円」となる。 投資額全体に対する手数料率は「250円 ÷ 1万円 = 2.5%」となり、まとめて買う場合の5倍のコストがかかる。 |

同じ1万円を使っても、銘柄数を増やすほど取引コストの割合が高くなります。

結果として「分散したつもりが、手数料負担でリターンを圧迫する」という状況になりやすいのです。

「長期保有すれば通常株と同じ」と考えがち

ミニ株も株式である以上、長期保有による成長益を得ることは可能です。

しかし、単元未満株としての制約があるため、たとえ長期で保有しても通常株と同じ権利や特典を受けられるとは限りません。

実際、議決権や株主優待を受けられないケースが多く「長く持てば同じメリットを享受できる」と考えるのは誤りです。

リアルタイムでの売買ができない点も長期運用に影響します。急な相場変動が起きても、すぐに売却注文を出せないため、結果的にリスク管理が遅れる可能性もあります。

ミニ株は「投資を学ぶ手段」としては有効ですが「資産を育てる手段」としてはあまり向いていない点を理解しておくことが重要です。

分散投資は本当に効果的?利益を最大化するために重要なポイントを解説

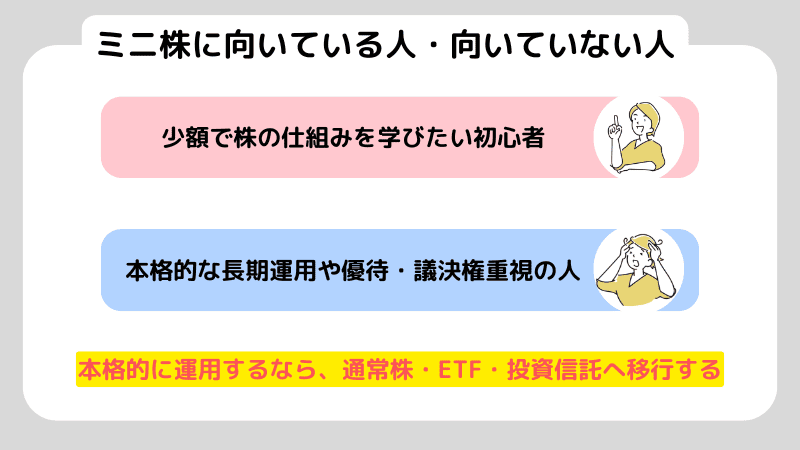

ミニ株に向いている人・向いていない人

ミニ株は「少額で株式投資を体験したい人」には向いていますが、本格的な資産形成を目的とする人には不向きです。

少額から始められる手軽さが魅力である一方、取引制限やコスト面でのデメリットもあります。

目的によって向き不向きが分かれるため、自分の投資スタイルに合うかを見極めることが重要です。

向いている人:少額で株の仕組みを学びたい初心者

ミニ株は、少額から株式投資の流れを学びたい初心者に向いています。

特に次のようなタイプの人にとって、実践的な学びの場として活用しやすいです。

- まずは小さく始めて、投資の感覚をつかみたい人

- ニュースや企業業績と株価の関係を理解したい人

- チャートの見方や株価変動の仕組みを体験したい人

少額で購入できるため、損失リスクを抑えながら「実際に株を持つ感覚」を得られます。

ミニ株への投資経験は、通常株や投資信託など本格的な運用を始める際の基盤となります。

向いていない人:本格的な長期運用や優待・議決権重視の人

一方で、ミニ株は「本格的に資産形成を進めたい人」や「株主としての権利を重視する人」には向いていません。

ミニ株には、取引の自由度や株主権利の範囲に制限があるためです。

通常株と比べた主な違いは、以下の図表6のとおりです。

図表6

| 通常株 | ミニ株 | |

| 株主優待 | 受けられる | 受けられない場合が多い |

| 議決権 | あり | 原則なし |

| 売買タイミング | リアルタイムで取引可能 | 指定時間にまとめて約定 |

| 取引コスト | 相対的に低い | 割高になりやすい |

| 配当金 | 満額受け取れる | 端数処理あり |

| 運用目的との相性 | 長期運用向き | 学習・体験向き |

ミニ株は、1株単位で購入できる反面、手数料や取引条件の面で制約が多くなります。

また、株主優待や議決権を得られないことが多いため「株主としての楽しみ」を重視する人には不向きです。

本格的な運用を目指す場合は、100株単位の通常株や分散効果のあるETF・投資信託への移行を検討する方が効率的です。

株を1万円から始めるならこのルート!初心者でも少額から始められる株式投資

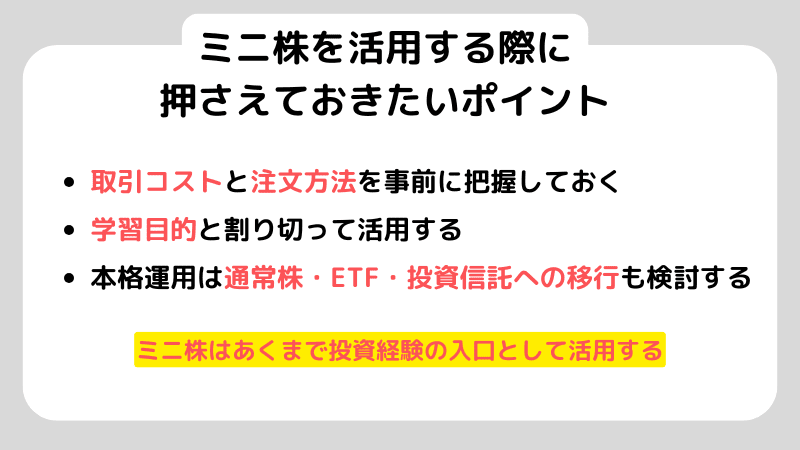

ミニ株を活用する際に押さえておきたいポイント

ミニ株は初心者にとって投資を始めやすい制度ですが、仕組みを理解せずに利用すると「思っていたのと違う」と感じることがあります。

押さえて起きたいポイントは、以下の3つです。

- 取引コストと注文方法を事前に把握しておく

- 学習目的と割り切って活用する

- 本格運用は通常株・ETF・投資信託への移行も検討する

それぞれについて、簡単に解説します。

取引コストと注文方法を事前に把握しておく

ミニ株は通常株と比べて取引条件に制約があるため、事前の確認が欠かせません。

特に、手数料体系や約定タイミングなどのルールを把握していないと、思わぬコストや取引機会の損失につながるおそれがあります。

利用前に確認すべき主な項目は、以下の3つです。

- 売買手数料(約定ごと・銘柄ごとに発生する場合あり)

- 約定タイミング(多くの証券会社では1日1回まとめて発注)

- 取扱銘柄数(証券会社によって対象が異なる)

条件を理解したうえで取引を行えば、思わぬ不利益やチャンスの取り逃しを防げます。

学習目的と割り切って活用する

ミニ株は、株の仕組みを体験しながら学ぶためのツールとして使うのが効果的です。

少額であっても、実際にお金を動かすことで「株を持つ責任感」や「値動きへの感情の揺れ」を体験できます。

実践的な経験は、書籍や動画では得られない学びになります。

特に、ニュースや決算情報に対して株価がどう動くかを自分の目で確認できるのは、投資初心者にとって貴重です。

ただし「少額だから損しても構わない」と考えるのは危険です。学習の一環として目的を明確にし、得た知識や感覚を次の投資判断に活かす意識をもつ必要があります。

本格運用は通常株・ETF・投資信託への移行も検討する

ミニ株で株式投資の基本を学んだ後は、本格的な資産形成へ移行するステップを考える段階に入ります。

目的に応じて、以下のような方法を検討すると良いでしょう。

| 【長期的な資産形成を目指す場合】

→ 投資信託・ETF・通常株:分散効果が高く、長期で安定した成長が見込める。 【安定した配当収入を得たい場合】 → 通常株(100株単位):株主優待や議決権を得られる。 【リスクを抑えて学びたい場合】 → ミニ株+投資信託の併用:少額で始めつつ、徐々にステップアップできる。 |

ミニ株はあくまで投資経験の入口です。

少額で投資の基礎を体験した後は、リスク管理やリターンの最大化を意識しながら、より実践的な商品へ移行することが重要です。

日本株ETFとはなに?投資するメリットや注意点についても解説!

ミニ株投資でよくある質問Q&A

Q1. ミニ株を長期で持てば通常株と同じように増える?

A. ミニ株も株式の一種なので、値上がり益や配当を得ることは可能です。

ただし、通常株と違って議決権や株主優待を受けられないケースが多く、長期保有でも「株主としてのメリット」は限定されます。

また、リアルタイムで売買できない点もあり、相場変動への対応が遅れるリスクがあります。

長期運用を目的とする場合は、ETFや投資信託への移行を検討するとよいでしょう。

Q2. ミニ株だけで分散投資はできる?

A. 1株単位で複数銘柄に投資できるため、一見分散しやすそうですが、取引回数が増えるほど手数料負担が重くなります。

結果的にリターンを圧迫することもあるため、ミニ株のみでの分散は非効率です。

広く分散したい場合は、少額でも世界中の株式に分散できるインデックス型投資信託を併用する方が現実的です。

まとめ

ミニ株は少額で株式市場に参加できる便利な仕組みですが「誰にでもおすすめできる手段」とは言えません。

手数料や取引制限、株主優待・議決権の制約など、初心者ほど見落としやすい注意点が多く存在します。

重要なのは「学ぶのか」「増やすのか」の目的を明確にすることです。

ミニ株の特徴を正しく理解したうえで利用することが、長期的な資産形成の成功につながります。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。