「投資信託はいくらから購入できるの?」と疑問に思っていませんか?

投資をはじめたばかりの方にとって、投資信託は気になる商品のひとつですが、具体的にどれくらいの資金が必要なのかわからないと思っている方が多いようです。

結論からいうと、投資信託は100円からはじめられます。

そこで今回は、投資信託への少額投資のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

投資信託はいくらから購入できる?

投資信託は、基本的に100円から購入可能です。

SBI証券や松井証券をはじめとする多くのネット証券会社では、最低投資額は100円に設定されています。

ただし、対面窓口がある大手証券会社や銀行では、最低投資額が1,000円から1万円に設定されている場合もあるので注意が必要です。

そのため、少額から投資信託を購入したい方は、最低投資額が低いネット証券で購入すると手軽に投資をはじめられます。

投資信託の基準価格はいつ決まる?初心者が知っておきたい基礎知識

投資信託で少額投資をするメリット

少額での投資信託への投資では、初心者が安心して資産運用をはじめられるメリットがあります。

本章で紹介する投資信託に少額投資をするメリットは、以下のとおりです。

- 気軽にはじめられる

- リスク分散がしやすい

- 少ないリスクで投資経験を積める

それぞれみていきましょう。

気軽にはじめられる

投資信託への少額投資のメリットとして挙げられるのは、気軽にはじめられることです。

100円からスタートできるので、まとまった資金がなくても投資を開始できます。

たとえば、個別株では通常数万円から数十万円の資金が必要ですが、投資信託なら100円からはじめることが可能です。

そのため、学生や新社会人でも、金銭的な負担を感じることなく投資の第一歩を踏み出せます。

このように投資信託への少額投資は、年齢や職業、資金力に関係なく誰でも気軽に資産形成に挑戦できるのが魅力です。

リスク分散ができる

投資信託への少額投資では、手軽にリスクを分散させた投資をできるのがメリットです。

投資信託は複数の資産や地域、業種に分散して投資する仕組みなので、一部の投資先が大きく値下がりしても他の資産でカバーしやすくなります。

もし個別株でリスク分散を図ろうとすると、複数の銘柄を購入しなければならないため、通常数十万円から数百万円の資金が必要です。

ですが、投資信託なら100円から数百以上の銘柄に分散投資できるため、少額でも効率的なリスク分散ができます。

このように、投資信託への投資は手軽にリスク分散でき、少額からでも安定した資産形成が可能です。

少ないリスクで投資経験が積める

投資信託への少額投資では、少ないリスクで投資経験が積めるのもメリットのひとつです。

少額投資のため損失は限定的ですが、市場の値動きや基本的な投資の手順を実際の資金で学べるからです。

たとえば、1,000円で投資をはじめて株式市場の上下動を体験したり、分散投資の効果を実感したりすると、将来に大きな金額で投資する際の判断力を養えます。

このように、投資信託への少額投資では、将来的な資産形成に向けた練習の場として機能し、投資に対する心理的なハードルを下げながら実践的なスキルを身につけられます。

インデックス投資と投資信託の違いとは?初心者でも分かる資産運用ガイド

投資信託で少額投資をするデメリット

投資信託への少額投資には多くのメリットがある一方で、投資初心者が理解しておくべきデメリットも存在します。

本章では、以下のデメリットについて解説します。

- リターンが小さい

- 最低投資金額の制約で選択できるファンドが限られる場合がある

それぞれみていきましょう。

リターンが小さい

少額投資では得られるリターンが小さいため、短期間で大きな資産増加を期待できません。

なぜなら、投資元本が小さければ高い利回りや大きな値上がりがあっても、利益は限定されてしまうからです。

たとえば、1万円の投資で年利回り5%を達成した場合、1年間の利益は500円にとどまります。

一方で、100万円の投資なら同じ利回りでも5万円の利益となり、投資元本の大きさによってリターンに大きな差が生じることがわかります。

このように、投資信託で少額投資をするとリターンが小さくなりやすい点がデメリットです。

最低投資金額の制約で選択できる投資信託が限られる場合がある

少額でのみ投資信託への投資を考えている人は、最低投資金額の制約で選択できる商品が限られる場合があるため注意が必要です。

なぜなら、一部の商品では最低投資金額が1,000円以上などと設定されている場合があるからです。

たとえば、「セゾン資産形成の達人ファンド」の最低投資金額は5,000円からとなっています。

すべての投資信託が100円から投資できるわけではないため、事前に投資したい商品の最低投資金額を確認してから投資計画を立てるのが重要です。

ただし、大手ネット証券会社では100円から投資できる投資信託を豊富に取り揃えています。

そのため、特定の証券会社にこだわりがなければ、投資信託の選択肢についてそこまで心配する必要はありません。

【ゼロからわかる】投資信託の複利とは?仕組と資産を増やすコツを解説!

投資信託の積立設定の方法

本章では、投資信託の積立方法を7つのステップで解説します。

証券会社により多少やり方は異なりますが、基本的な流れは同じです。

本章で紹介する手順を順番に進めると、毎月決まった金額を自動で投資する仕組みを構築できます。

STEP1:証券会社のウェブサイトやアプリにログインする

事前に開設した証券口座のIDとパスワードを使って、証券会社の公式サイトまたはスマートフォンアプリにアクセスします。

STEP2:積立設定したい投資信託(銘柄)を選ぶ

証券会社が取り扱う投資信託の中から、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選択します。

STEP3:毎月の積立金額や積立日など条件を入力する

月々の投資金額を決めて、毎月何日に積立を実行するかなどの詳細条件を決めます。

STEP4:口座区分(特定口座、NISA口座、一般口座)を選ぶ

税金の取り扱い方法を選択します。

税金の計算が自動で行われる特定口座(源泉徴収あり)または非課税のNISA口座を選ぶと確定申告が不要になるメリットがあります。

STEP5:引き落とし方法を指定する

積立資金を、どこから自動引き落としするかを設定します。

クレジットカードからの直接引き落としや証券口座の預り金から引き落としなどを選択できます。

STEP6:必要書類(目論見書や約款など)を確認し、同意する

投資信託の運用方針や、リスクが記載された目論見書や取引約款の内容を確認し、同意のチェックを入れます。

STEP7:設定内容を確認し、パスワードなどを入力して申込完了

入力したすべての内容に間違いがないか最終確認を行い、取引パスワードを入力して積立設定を完了させます。

設定後は、毎月自動的に投資が実行されます。

インデックス投資と投資信託の違いとは?初心者でも分かる資産運用ガイド

投資信託がいくらから購入できるのか知りたい人によくある質問

投資信託がいくらから購入できるのか知りたい人によくある質問は、以下のとおりです。

- 投資信託に投資するときの注意点は?

- 新NISA制度と組み合わせるとどんなメリットがある?

それぞれ解説します。

投資信託に投資するときの注意点は?

投資信託を購入する際に注意すべき点は、元本割れリスクがあることです。

投資信託は銀行預金や国債などとは違い、投資した元本が保証されていません。

市場変動や経済情勢の悪化によって、投資した金額が減少する可能性が常に存在します。

たとえば、100万円を投資した結果、市場の下落により評価額が80万円になった場合、20万円の損失が発生し元本割れの状態となります。

元本割れリスクが不安な方は、少額からスタートして投資に慣れることからはじめましょう。

100円や1,000円程度の少額投資なら、たとえ損失が出ても生活に大きな影響を与える心配はありません。

新NISA制度と組み合わせるとどんなメリットがある?

新NISA制度と組み合わせて投資信託を利用すると、少額から非課税で分散投資ができるメリットがあります。

本章では以下の内容について解説します。

- 新NISA制度とは

- 新NISA制度と投資信託を組み合わせた際のシミュレーション

それぞれみていきましょう。

新NISA制度とは?

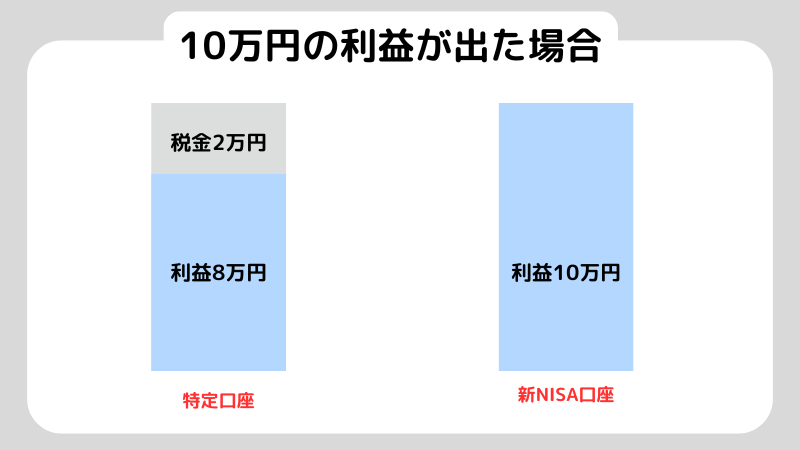

新NISA制度とは、投資で得た利益や受け取った分配金に対する税金(通常約20.315%)が非課税になる制度です。

たとえば、NISA口座と特定口座でそれぞれ10万円の利益が出た場合、特定口座では約20.315%の税金(約2万)が差し引かれて手取りは約8万円になります。

しかし、NISA口座で投資信託を運用すれば10万円がそのまま手元に残ります。

投資信託への投資でNISA制度を活用すると、分散投資をしてリスクを下げつつコストを抑えた効率的な投資を行えます。

新NISA制度と投資信託を組み合わせた際のシミュレーション

たとえば、利回り5%の投資信託に毎月1,000円を使って20年間積立投資を行った場合をみてみましょう。

- 元本:24万円

- 利益:17万円

- 合計:42万円

本来なら17万円に対して約20%の税金がかかるので、受け取る利益は約136,000円となります。

ですが、新NISA制度を利用すれば、利益に対して課税されることはなくすべて手元に残るため34,000円お得になります。

次は、利回り5%の投資信託に毎月3万を使って20年間積立投資を行った場合をみていきましょう。

- 元本:720万円

- 利益:513万円

- 合計:1,233万円

先ほどは、1,000円という少額だったためお得になる金額は34,000円でしたが、月々の投資金額が3万円の場合は、約102万(513万×約20%)が非課税になります。

このように新NISA制度を投資信託で利用すると、分散投資をさせてリスクを抑えながらお得に投資できます。

まとめ

今回は、投資信託がいくらから購入できるのかについて解説しました。

投資信託は100円から投資が可能で、まとまった資金がなくても気軽に資産形成をスタートできる優れた投資商品です。

少額投資では短期間での大きなリターンは期待できませんが、リスク分散しながら投資経験を積めるため、将来的な資産形成に向けた練習の場として機能します。

また、新NISA制度と組み合わせると、非課税で分散投資を実現できる点も大きな魅力です。

投資信託は元本が保証されていない商品ですが、長期的な視点で運用期間や相場動向を見極めながら継続投資すると、安定したリターンを目指せます。

ぜひ本記事を参考に、自分に合った投資スタイルで資産形成をはじめてみてください。

投資信託の人気ランキングに潜む罠とは?選ぶ際に気をつけるべきポイント

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。