オルカンは、世界中の株式に分散投資できる人気の高い投資信託です。

多くの投資家がこの商品を長期的な資産形成の柱として活用していますが、そのメリットの一つとして「複利効果」が挙げられます。

しかし、実際にオルカンを運用している人の中には、「複利効果が感じられない」「本当に複利で増えているのか?」と疑問に思う人も少なくありません。

そこで今回は、オルカンの複利効果の仕組みや、なぜ実感しにくいのか、複利効果を最大限に引き出すための具体的な戦略について解説します。

オルカンが複利効果を生む仕組み

まずは、なぜオルカンが複利効果を生むのかその仕組みを解説します。

複利効果の基本的な考え方

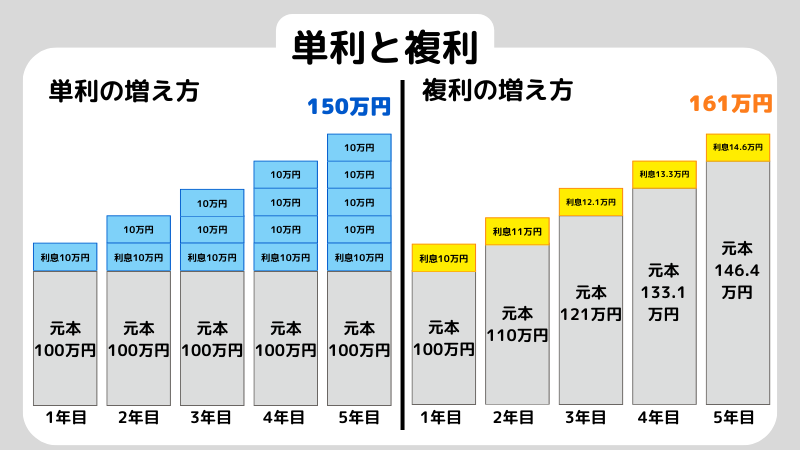

複利効果とは、投資で得た収益を元本に加えて再度投資することで、元本が雪だるま式に増えていく効果のことです。

簡単に言えば、「利息が利息を生む」仕組みと言えます。

例えば、100万円を年率10%で運用した場合、単利では1年目の利息が10万円です。

2年目以降も毎年10万円ずつとなります。

複利の場合、1年後に得られる利息は単利と同じ10万円です。

しかし、2年目は元本が110万円となり複利は11万円に増え、3年目以降も利息が増え続けます。

運用期間が長くなるほど利益の増加スピードが加速し、この効果は特に長期投資において力を発揮します。

例として100万円を年10%で30年間運用した場合、単利では400万円、複利では1,744万円になります。

単利と複利では最終的に1,300万円以上の差が生まれるのです。

ただし、「オルカン=複利で必ず儲かる」というわけではありません。

市場の変動により、元本割れの可能性もあると理解しておきましょう。

基準価額と分配金の関係

オルカンを含む投資信託は、基準価額という単位で価値が表されます。

これは、投資信託が保有するすべての資産の時価総額を、口数で割ったものです。

オルカンは、投資対象となる企業の成長に伴い基準価額が上昇し、投資家へ利益をもたらします。

オルカンは基本的に分配金を出さない無分配型のため、運用で得た利益はファンド内で自動的に再投資されます。

これが、投資家が複利効果を得られる仕組みです。

オルカンの再投資による基準価額の上昇

オルカンは、運用で生じた利益を投資家へ分配せず、ファンドの資産として組み入れます。

自動的な再投資によってファンドが保有する資産の総額が増加し、それに伴って基準価額が上昇していきます。

投資家にとって、オルカンを保有し続けるだけで、基準価額の上昇という形で複利効果の恩恵を受ける点は大きなメリットです。

分配金を出す形式の商品の場合、投資家は受け取った分配金をその都度手動で再投資する必要があり、手間がかかります。

オルカンに複利がないと感じる理由

オルカンには複利がありますが、その効果がなぜ感じにくいか理由を解説します。

オルカンの複利は見えにくい

オルカンは、先述の通り無分配型であるため、基準価額が上昇する形で複利効果が表れます。

銀行預金であれば通帳に「利息」として金額が記載されますが、オルカンはそういった見え方はしないため、視覚的に複利増加を確認しにくいです。

投資に慣れている方であれば問題ありませんが、投資初心者の方は目に見える利益がないと「本当に増えているのか?」と不安になることが多いでしょう。

また、基準価額は個々の投資先のパフォーマンスや為替の影響など、様々な要因で上下するため、その変動の中に複利効果が埋もれてしまうことも、わかりにくい要因となっています。

短期間では実感しにくい

複利効果は、運用期間が長ければ長いほど効果が指数関数的に増大します。

投資を始めてから数ヶ月や1年といった短期間では、効果を実感することは難しいです。

特に、オルカンのような株式を対象とした投資信託は、日々の市場の変動によって基準価額が大きく上下します。

例えば、元本に対して1%の複利効果があっても、その日の株価が2%下落すれば、結果として基準価額は下がります。

「複利の力を最大限に享受するためには、時間が必要」と認識し、5年、10年、20年といった長期的な視点を持つことが重要です。

オルカンの年利はどれくらい?過去実績とS&P500との違いを解説

複利効果を最大限に活かすための戦略

複利効果を最大限に活かすためには、どのような戦略が必要かを解説します。

長期投資で複利効果を加速させる

複利効果を最も効果的に活用するためのキーワードは、継続と再投資です。

投資期間が長くなるにつれて、元本と収益が組み合わさり、複利効果は指数関数的に加速します。

また、オルカンは世界経済全体の成長という長期的なトレンドに乗る商品です。

短期的な市場の変動に一喜一憂するのではなく、時間が資産を育てるというスタンスで臨むことが重要となります。

複利効果を引き出すため、途中で積立を止めたり、利息を引き出したりせず、時間を味方につけましょう。

複利運用なら資産が雪だるま式に増える!株式投資で利益を劇的に増やす秘訣

ドルコスト平均法を活用する

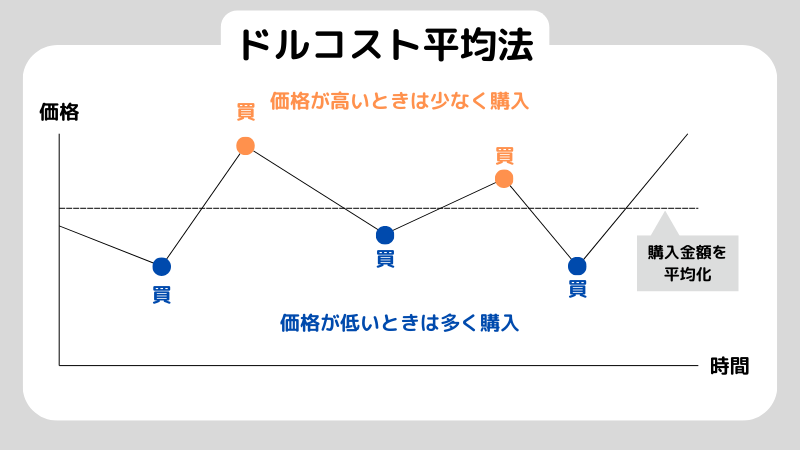

ドルコスト平均法とは、毎月一定額を定期的に購入する投資手法です。

基準価額が高い時には購入口数が少なくなり、安い時には多くなるため、結果として平均購入単価を抑えることができます。

また、市場のタイミングを計る必要がなく、精神的な負担も軽減される点もメリットです。

毎月の投資が自動的に再投資され、複利効果も効率的に積み上がっていきます

ただし、ドルコスト平均法も万能ではありません。

長期的に株式市場が成長しない局面では期待通りの成果が出ないこともあります。

メリットと限界を理解して利用することが大切です。

複利効果はあくまで期待であると理解する

複利効果は、将来の利益を保証するものではありません。

あくまで、運用が順調に進んだ場合に期待できる効果です。

オルカンは世界の株式市場に投資しており、リーマンショックやコロナショックのような世界的危機や、特定の地域の経済停滞、円安・円高など、様々な要因で基準価額が下落します。

元本保証の商品ではなく、一時的に投資元本を下回ることもあります。

複利効果はあくまで長期的な成長のトレンドの中で機能するものであり、短期的な下落や損失のリスクも理解しておくことが必要です。

信託報酬が低い商品を選ぶ

投資信託の複利効果を最大化するポイントは、信託報酬が低い商品を選ぶことです。

信託報酬とは運用期間中にかかるコストで、これが高いと複利で得られる利益が目減りします。

オルカンは、業界でもトップクラスに低い信託報酬を誇っており、この点も複利効果を最大化しやすいと評価されています。

複利効果を考慮したオルカン投資の未来

今後のオルカンについて、立ち位置や複利効果を実感するためのポイントを解説します。

資産形成におけるオルカンの立ち位置

オルカンは、一本で世界の株式に分散投資できる手軽さと、極めて低いコストで運用できる点から、長期的な資産形成の中心として優れた商品であると言われています。

特に、新NISA制度の「つみたて投資枠」の対象商品であることも、大きな魅力です。

多くの人がオルカンを毎月定額で積立投資しており、これが複利効果を活かした資産形成の最も一般的な形となっています。

なお、多くの投資家が実践しているからといって損失が出ないわけではないため、最終的には投資家自身の判断が必要です。

複利効果を実感するために必要なこと

オルカンの複利効果を実感するためには、定期的に自身の資産状況を確認することが大切です。

毎日のように確認する必要はありませんが、半年に一度や一年に一度など、長期的なスパンで運用成績を振り返る機会を設けることで、運用が上手くいっていれば資産が増えていることを視覚的に捉えることができます

確認の際は「投資元本」「基準価額」「累計損益」をチェックすると、複利でどのくらい増えているのかを把握しやすくなります。

また、資産が大きく成長している際には、その増加分が再投資され、さらに大きな利益を生み出していることを意識することで、複利効果への理解が深まるでしょう。

なお、タイミングによってはオルカンで思ったような利益を出せないこともあるため「絶対に複利で儲かる」と認識するのは誤りです。

オルカンに関するよくある質問

オルカンに関するよくある質問に回答します。

Q.オルカンとは何ですか?

オルカンとは、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のことです。

日本やアメリカを含む先進国や、新興国の株式市場に幅広く分散投資する投資信託であり、これ一つで全世界の株式市場の成長に連動した投資ができます。

信託報酬が低く、長期的な資産形成を目指す多くの投資家が運用しています。

Q.オルカンには複利がないのですか?

オルカンには複利効果があります。

ただし、銀行預金のように利息が直接入金される形式ではないため、その効果が見えにくいです。

オルカンは無分配型であるため、運用で得た利益は自動的に再投資され、基準価額の上昇を通じて複利効果を発揮します。

まとめ

オルカンの複利効果は、無分配型という特徴により、ファンド内部で自動的に再投資されることで発生します。

この効果は短期間では実感しにくいものの、長期投資を続けることでその力を最大限に発揮します。

ドルコスト平均法を活用した積立投資は、複利効果を効率的に積み上げるための有効な戦略です。

ただし、オルカンは市場の変動により元本割れの可能性もある商品です。

数ある金融商品の中から、オルカンを選ぶのか、別のものを選ぶのかは、投資家自身が考えて選択しなくてはなりません。

まずは仕組みを正しく理解し、焦らずに投資を続ける心づもりをしましょう。

オルカンは本当におすすめしない?理由と対策をわかりやすく解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。