テクニカル指標は、「オシレーター系」と「トレンド系」の2種類に分けられます。

このなかでも「オシレーター系とはどういう指標なんだろう」と気になっている方も多いでしょう。

本記事では、オシレーターが何を表す指標なのかを、トレンド系との違いも含めてわかりやすく解説します。

テクニカル分析は本当に意味ない?意味がある理由と根拠を徹底解説

オシレーターとは?

まずはオシレーターとは、どんな特徴があるのか解説します。

オシレーターの特徴は、以下のとおりです。

- 相場の「買われすぎ・売られすぎ」を数値化するテクニカル指標

- 値動きがレンジ内で反復するときに有効

- トレンドの方向より相場の勢いを捉えることにも強み

それぞれ解説していきます。

相場の「買われすぎ・売られすぎ」を数値化するテクニカル指標

オシレーターは相場が「買われすぎ」または「売られすぎ」の状態にあるかを数値やグラフで表すテクニカル指標です。

多くのオシレーター指標は、0%〜100%の範囲や-100%〜+100%の範囲など、あらかじめ設定された数値の範囲内で変動するよう設計されているのが特徴です。

RSIなどの代表的なオシレーターは0%〜100%の間で推移し、一般的に70%以上で「買われすぎ」30%以下で「売られすぎ」と判断されます。

このような明確な基準により、投資初心者にとって実用性の高い指標となっています。

値動きがレンジ内で反復するときに有効

オシレーター系指標は、上昇・下降トレンドではなく一定範囲内でもみ合う「レンジ相場」において効果的なツールです。

レンジ相場とは、株価や為替が特定の価格帯で上下動を繰り返す状態を指します。

オシレーターは「買われすぎたら下がる、売られすぎたら上がる」という基本的な考え方から、将来の価格を予想する指標です。

勢いが強いトレンド相場では「買われすぎたら下がる、売られすぎたら上がる」という考え方が当てはまらないことが多々あります。

ですが、レンジ相場では比較的この基本原則が当てはまりやすいことから、オシレーター系の指標はレンジ相場で機能しやすい特徴があります。

相場の勢いを捉えることに強み

オシレーターの特徴は、相場の方向性よりも「値動きの勢い」や「反転のタイミング」を検出することに優れています。

たとえば、下降トレンドにおいて「下落の勢い」が減速している場合、その変化を数値として早期に検知できるのがオシレーターの利点です。

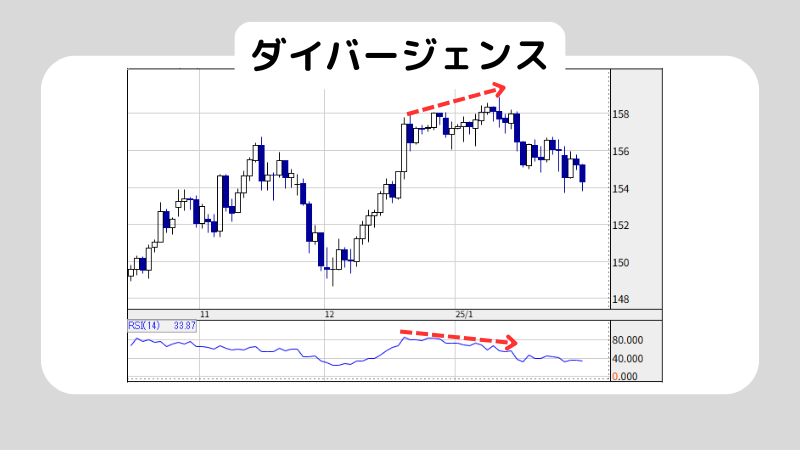

ほかにも、ダイバージェンスと呼ばれる価格動向とオシレーター動向の不一致が生じた場合、トレンド反転のシグナルとなることが多いです。

テクニカル指標は大きく分けて2つある

投資で使うテクニカル指標は「オシレーター系」と「トレンド系」の2種類に大別されます。

特徴を表にまとめると、以下のようになります。

| オシレーター系 | トレンド系 | |

| 主な役割 | 相場の過熱感を示す | トレンドの方向性を示す |

| ツールが機能しやすい相場 | レンジ相場 | トレンド相場 |

| 売買サインの頻度 | 多い | 少ない |

これら2つは、相場分析における両輪のような存在でそれぞれ得意分野が異なります。

オシレーター系は「相場の過熱感」を測ることに長けていて、トレンド系は「相場の方向性」を見極めるのが得意です。

それぞれの特徴について、ここで整理しておきましょう。

オシレーター系

オシレーター系の指標は、相場の「過熱感」を表してくれるツールで、特にレンジ相場で真価を発揮する指標です。

「買われすぎ」や「売られすぎ」の状態を数値化することで、相場の反転ポイントを予測するのに役立ちます。

代表的なオシレーター系指標としては、RSIやストキャスティクスがあります。

トレンド系

トレンド系指標は、相場の「方向性」を見極められる指標です。

つまり、相場が上昇トレンドなのか下降トレンドなのかを分析するのに役立ちます。

代表的なトレンド系指標としては、移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンドなどがあり、相場分析に広く活用されています。

たとえば、移動平均線の向きに注目すると右肩上がりなら上昇相場、右肩下がりなら下落相場とトレンドの判断が簡単です。

オシレーター系の5つの指標

オシレーター系の指標は「買われすぎ・売られすぎ」をみる指標として、多くの投資家に活用されています。

ここでは、代表的なオシレーター系指標を詳しく解説します。

- RSI

- ストキャスティクス

- MACD

- RCI

- サイコロジカルライン

それぞれみていきましょう。

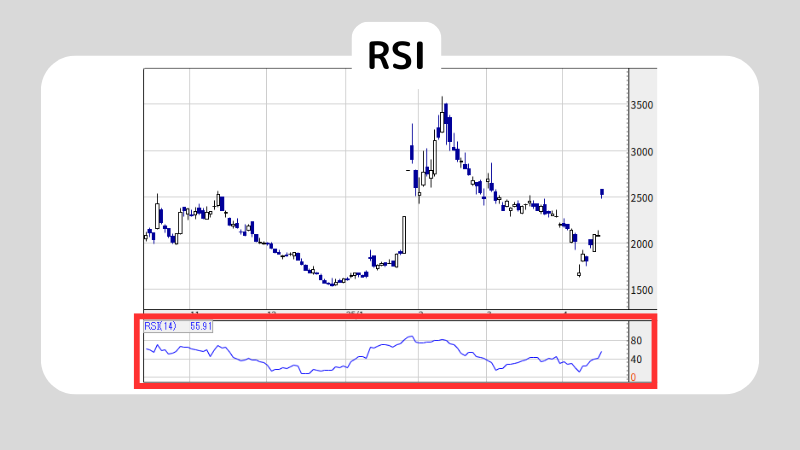

RSI

RSIとは、一定期間内の価格変動に注目した指標です。

相場の強さを0%〜100%のパーセントで表示します。

計算式は、以下のとおりです。

- RSI=[平均上昇幅 ÷(平均上昇幅+平均下落幅)]×100

たとえば5日間の場合、過去5日間のうち上昇日の平均値と下落日の平均値を計算し、それに基づいてRSIを算出します。

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 合計 | |

| 上昇 | 15 | 9 | 6 | 30 | ||

| 下落 | 12 | 18 | 30 |

この例を、計算式に当てはめるとRSIは50%となります。

- 30÷(30 + 30)×100=50%

RSIは、このように価格変動に注目して相場の過熱感をみる指標です。

30%を下回れば「売られすぎ」の状態を示し、そこから反発する可能性が上がります。

逆に70%を上回れば「買われすぎ」の状態を示し、そこから下落する可能性が高まるという見方です。

RSIは30%や70%など、一定のラインを超えたら売買のサインとなるため、初心者にも使いやすい指標といえます。

ストキャスティクス

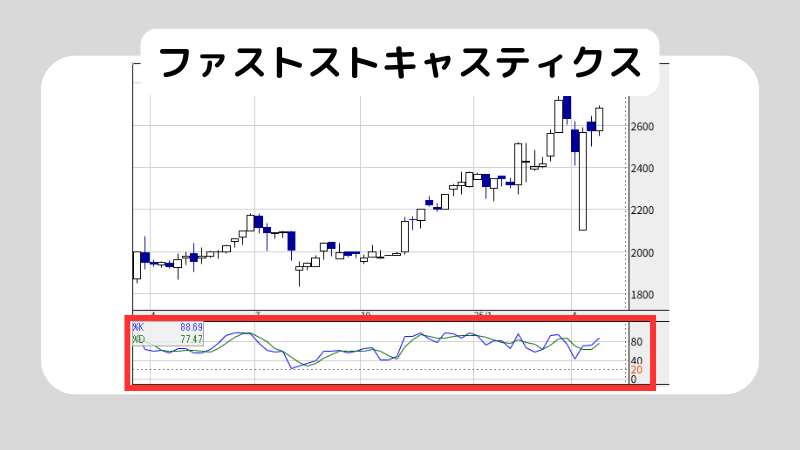

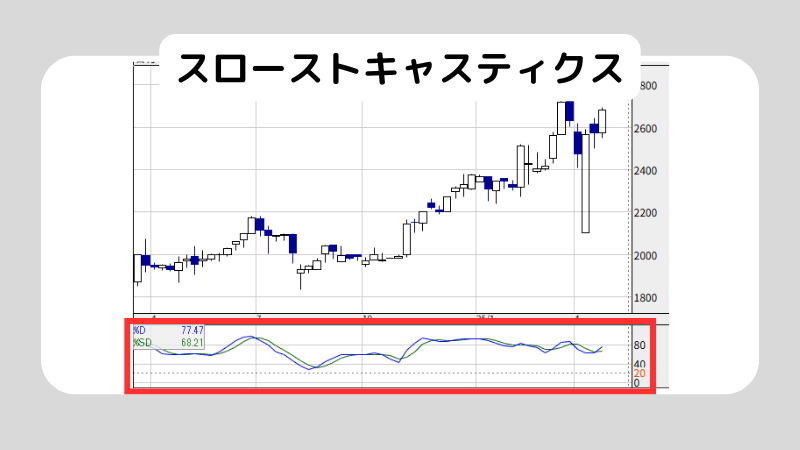

ストキャスティクスは、一定期間の値動き(高値と安値)のなかで現在の価格が相対的にどの位置にあるかを示す指標です。

0%〜100%の範囲で、相場の過熱感を数値化します。

ストキャスティクスは、以下の3本のラインを用いて表されます。

- %K:一定期間の価格変動のなかで現在価格が相対的にどの位置にあるかを表す数値

- %D:%Kの移動平均

- Slow%D:%Dの移動平均

%Kについてみていきます。

たとえば、10日間の値動きの最大値が1,000円、最低値が500円だったとしましょう。

この例だと、現在の金額が1,000円なら100%、500円なら0%となります。

このように、数字が大きいほど一定期間内の値動きのなかで現在の価格が高い位置にあり、小さいほど低い位置にあるとわかる仕組みです。

ストキャスティクスは、80%を超えると「買われすぎ」20%を下回ると「売られすぎ」と判断できます。

ストキャスティクスには反応速度の異なる Fast と Slow の2系統があり、Fast%K と Fast%D、Slow%K と Slow%D の4本を区別することでシグナルの速さと信頼度を調整できます。

ファストストキャスティクスは「%D」と「%K」を使い、反応が早いのが特徴です。

一方、スローストキャスティクスは「%D」と「スロー%D」を使い、反応は鈍いもののダマシが少ないという利点があります。

MACD

MACDは、2本の指数平滑移動平均(EMA)を用いて、相場の強さやトレンド転換を判断する指標です。

MACDの基本構成は以下の3つです。

- MACDライン:短期EMA – 長期EMA

- シグナルライン:MACDラインの移動平均

- ヒストグラム:MACDラインとシグナルラインの差

重要なポイントは、MACDラインがシグナルラインを下から上に抜けると買いサイン、上から下に抜けると売りサインとなることです。

また、ヒストグラム(棒グラフ部分)が長いほど相場の勢いが強いことを示すため、市場の強さの確認にも役立ちます。

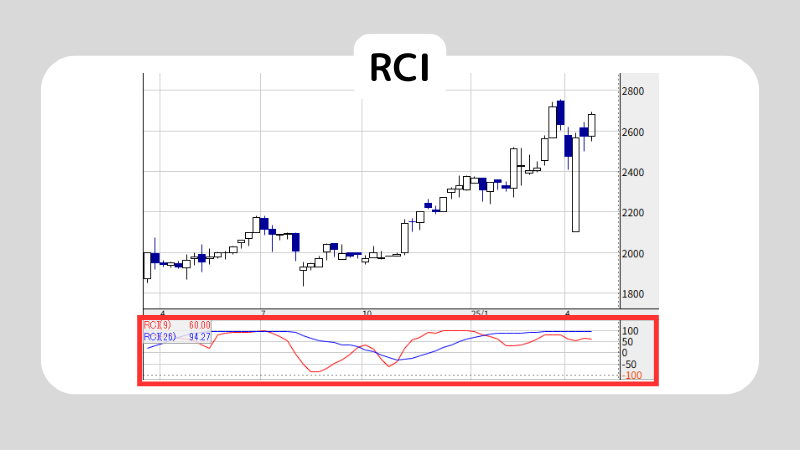

RCI

RCIは、一定期間内の日付と価格に順位をつけ、その相関関係を-100%〜+100%の範囲で数値化した指標です。

まず、新しい日付から「1」次の日付を「2」と続けて順位をつけていきます。

同時に価格の順位が最も高いものを「1」その次に高いものを「2」として順番に順位づけします。

| 当日 | 1日前 | 2日前 | |

| 価格 | 500円 | 400円 | 300円 |

| 価格順位 | 1 | 2 | 3 |

| 最新の日付 | 1 | 2 | 3 |

そして、価格と日付の順位にどれだけ相関関係があるかをみることで相場の過熱感を測定します。

価格と日付の順位の相関性が大きいほどRCIは+100%に近づき、小さいほど-100%に近づきます。

なお、この例のRCIは+100%です。

RCIでは、-80%以下が「売られすぎ」+80%以上が「買われすぎ」を示します。

そのため+80%以上や-80%以下では、様子見をするといった使い方が一般的です。

サイコロジカルライン

サイコロジカルラインは、一定期間内における「上昇した日数の割合」を数値化した、シンプルな指標です。

計算式は、以下のとおりです。

- (期間内の終値が上昇した日数 ÷ 期間の日数)× 100

なお、一般的には12日間の期間設定が使われることが多いです。

たとえば、50%のラインは過去12日間で6日上げた状態、25%のラインは過去12日間で3日しか上げなかった状態を示します。

サイコロジカルラインでは、75%以上になると「買われすぎ」と判断して売りシグナル、25%以下になると「売られすぎ」と判断して買いシグナルとなります。

この指標の魅力は計算がシンプルで理解しやすい点にあり、初心者でも扱いやすいです。

相場の心理状態を数値化した指標として、他のオシレーター系指標と組み合わせて使うと効果的です。

株初心者向けテクニカル分析とは?使いやすいおすすめの指標を紹介!

オシレーター系の指標を使うときの3つの注意点

オシレーター系の指標は有用なツールですが、使い方を誤ると大きな損失につながる可能性があります。

そこでこの章では、オシレーター系の指標を使うときの注意点について解説します。

- トレンドがある相場には向かない

- ほかの指標と組み合わせて使う

- だましが発生する場合がある

それぞれ解説していきます。

トレンドがある相場には向かない

オシレーター系の指標は、強いトレンドがある相場では誤ったシグナルを出しやすいという弱点があります。

たとえば、強い上昇トレンド中にRSIが「買われすぎ」を示しても、相場はさらに上昇を続けることが多いです。

このような場合、「買われすぎているから売り」という判断をすると、大きな損失を被る可能性が高まります。

オシレーター系の指標は主にレンジ相場で真価を発揮するため、まずは相場がトレンド相場なのかレンジ相場なのかを見極めることが重要です。

ほかの指標と組み合わせて使う

オシレーターは相場の過熱感を読み取り、トレンドの反転を予測する有用なテクニカル指標です。

ですが、市場は様々な要因で価格が変動することから、値動きを推測するためには多角的な分析をする必要があります。

そこで重要となるのが、ほかの指標との組み合わせです。

3章でも解説したとおり、ツールにより特性が違うのでほかのテクニカル指標と組み合わせると、さらにシグナルの精度を上げられます。

4章では、ストキャスティクスとMACDを組み合わせてトレンド転換点を見極める方法を紹介するので参考にしてみてください。

だましが発生する場合がある

テクニカル指標は優れたツールですが、完璧ではないためダマシが発生する場合があります。

なぜなら、価格は市場参加者の需要と供給によって決まるからです。

このダマシに対処するためには、「損切りライン」を事前に設定するなど、リスク管理を徹底することが極めて重要です。

「このポイントまで相場が逆方向に動いた場合、損失を確定する」というラインを必ず設定しておきましょう。

どんなテクニカル指標でも100%正確な予測は不可能であることを理解し、常に損失を最小限に抑える準備をしておくことが、長期的な成功の鍵となります。

株価チャートの見方とは?初心者向けにテクニカル分析の基本を解説

オシレーターの活用例

ここでは、オシレーター系指標を実際に活用して取引する方法を紹介します。

今回紹介するツールは、オシレーター系指標のなかでもメジャーなものですので、ぜひ使ってみてみてください。

- RSI70%以上で売り/30%以下で買い

- ストキャスティクス×MACD

それぞれみていきましょう。

RSI70%以上で売り/30%以下で買い

RSIは基本的かつ実用的なオシレーター指標であり、明確な数値による売買判断が可能です。

具体的な活用方法は以下のとおりです。

- RSIが70%を超過した場合→「天井圏の可能性」と認識し売り

- RSIが30%を下回った場合→「底値圏の可能性」と認識し買い

たとえば、RSIが70%を超えると、市場は短期的に買われすぎの状態になっており、下落に転じる可能性が高いと判断できます。

このような状況では、利益を確定する売り時と考えるのが一般的です。

反対に、RSIが30%を下回った場合は、市場が過度に売られすぎており、上昇に転じる可能性が高まっていると考えられます。

このポイントでは、新規に買い入れるタイミングとしてみるとよいでしょう。

この方法だけでも、有効な売買シグナルが得られるため、投資初心者がオシレーターを使うならまずRSIから活用がおすすめです。

ストキャスティクス×MACD

ストキャスティクスとMACDを組み合わせると、より精度の高い売買シグナルが得られます。

ストキャスティクスは短期的な買われすぎ・売られすぎを検出することに優れており、MACDはトレンドの転換点の識別にも長けています。

たとえば、以下の条件が同時期にそろえば強い買いシグナルだといえます。

- ストキャスティクスの%Kと%Dがともに20%を下回る

- 同時期にMACDがシグナルラインを下から上に突破する

反対に、以下の条件が同時期にそろうと強い売りシグナルと判断できます。

- ストキャスティクスの%Kと%Dがともに80%を上回る

- 同時期にMACDがシグナルラインを上から下に突破する

両指標のシグナルが一致した場合は成功率が向上するため、チャートソフトでこれら2つの指標を表示して検証するのがおすすめです。

よくある質問Q&A

Q1. オシレーターは「当たる指標」なんですか?

A. 当たり外れというより、相場の過熱感や勢いの変化を“見える化”する道具です。

数値が高い、低いこと自体が結論ではなく、状況説明がしやすくなるのが強みです。

Q2. オシレーターが一番役立つのはどんな相場?

A. 価格が一定範囲で上下しやすいレンジ相場で、過熱感の確認がしやすくなります。

反対に、強い上昇・下落が続く局面では数値が偏り続けることがあります。

Q3. MACDはオシレーター?トレンド系?

A. MACDは“勢いの変化”を見やすい指標で、オシレーター的に扱われることが多い一方、トレンド転換の観察にも使われます。

役割は一つに固定せず、「何を確認したいか」で使い方が変わります。

まとめ

オシレーターとは、相場の「買われすぎ・売られすぎ」といった過熱感や、勢いの変化を数値で捉えるテクニカル指標です。

特にレンジ相場では“行き過ぎ”を観察しやすく、状況を整理する材料になりやすい特徴があります。

一方、強いトレンドや材料主導の局面では数値が偏り続けることもあり、読み違いが起きやすくなります。

まずは相場環境(レンジかトレンドか)を確認し、役割の異なる指標と合わせて見ると、指標の意味がつかみやすくなります。

ぜひ、この記事をみながら自分に合いそうなツールを見つけて使ってみてください。

テクニカル分析を学ぶならこの5冊!初心者から中級者におすすめの本を紹介

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。