株式投資をしていると「ボラティリティが高い」「ボラティリティが低い」といった言葉を耳にすることがありませんか?

ボラティリティを理解して上手に活用することで、株式投資のリスク管理や売買のタイミングを考えやすくなります。

本記事では、ボラティリティの意味や種類、メリット・デメリット、そしてリスク管理のポイントなどをやさしく解説していきます。

ボラティリティとはどんな意味?

「ボラティリティ(Volatility)」という言葉を直訳すると、「変動性」「揮発性」という意味になります。

株式投資の世界では、「株価の値動きの大きさを示す指標」という捉え方をするのが一般的です。

たとえば、ある銘柄の株価が1日に数%も激しく上下するようであれば「ボラティリティが高い」といい、逆に大きく動かず緩やかな値動きにとどまる場合は「ボラティリティが低い」と表現します。

ボラティリティが高い銘柄は、短期間で大きく値上がりして利益を得るチャンスもある一方、急落による損失リスクも大きくなります。

そのため、投資家にとって「ボラティリティがどれくらいあるのか」は、リスクとリターンを考えるうえでとても重要な要素なのです。

「リスク」との違い

「ボラティリティ=リスク」と捉えられることも多いのですが、正確には少し違います。

ボラティリティは値動きの幅を数値化したものですが、リスクは思わぬ損失を被る可能性のことです。

ボラティリティが高いと、たしかに損失が増えるリスクは高まります。

しかし、「変動幅が大きい=絶対に損をする」とは限りません。

値上がりの幅も大きくなる可能性があるからです。

ボラティリティは「値動きの幅」を数値化した指標であり、一般的にリスク(損益が大きく変動する可能性)を測る代表的な尺度として用いられます。

ただし、「ボラティリティが高い=必ず損をする」という意味ではありません。値上がりの可能性も大きいからです。

リスクとは「思わぬ損失を被る可能性」を指しますが、ボラティリティはそのリスクの一つの表れとして考えると理解しやすいでしょう。

ボラティリティの2つの種類

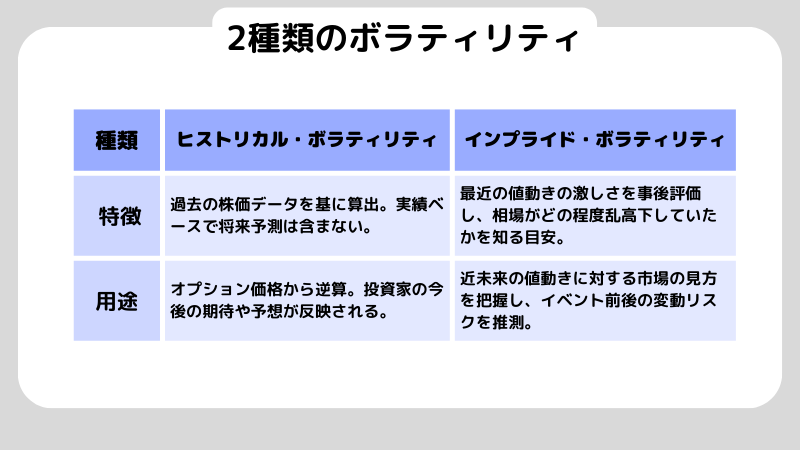

ボラティリティには、大きく分けて「ヒストリカル・ボラティリティ」と「インプライド・ボラティリティ」という2つの概念があります。

どちらも「どれくらい値動きがあるのか」を示す指標ですが、過去のデータを基準にしているか、未来の予想を基準にしているかという点で大きく異なります。

ヒストリカル・ボラティリティとインプライド・ボラティリティの違いを理解すると、「相場の過去と未来」をバランスよく把握できるようになります。

たとえば、ヒストリカル・ボラティリティが低いのにインプライド・ボラティリティが高い場合は、「今は穏やかでも、市場が近い将来に大きく動くかもしれない」と投資家たちが予測しているとも考えられます。

逆にヒストリカル・ボラティリティが高いのにインプライド・ボラティリティがそれほどでもないなら、「最近は荒れていたけれど、投資家は今後落ち着くと考えているのかもしれない」と判断することもできるでしょう。

ヒストリカル・ボラティリティ(HV)

ヒストリカル・ボラティリティは、過去の株価データをもとに計算されるボラティリティです。

たとえば、過去1カ月間や3カ月間の株価の動きを振り返り、「その間にどれくらい上下していたか」を数値化します。

過去の実績に基づいて算出されるので、基本的に今後の予測は含まれていません。

「最近、あの銘柄はこれだけ変動が大きかったんだな」という事後評価の意味合いが強いです。

日々の値幅や終値ベースの変動率を確認することで、ヒストリカル・ボラティリティを把握できます。

たとえば、ここ1カ月で株価が激しく乱高下していれば、ヒストリカル・ボラティリティは高くなります。

逆に穏やかに推移している場合は、ヒストリカル・ボラティリティは低くなるのです。

インプライド・ボラティリティ(IV)

インプライド・ボラティリティ(IV)は、オプション取引の価格から逆算して求められる「投資家の予想する値動きの大きさ」を示す指標です。

たとえば、「将来、大きな値動きが起こるかもしれない」と多くの投資家が考えていれば、オプションの価格が上昇し、IVも高まる傾向があります。

ただし、IVはあくまで市場参加者の思惑を反映したものであり、実際に相場が大きく動くかどうかを完全に保証するものではありません。

ボラティリティを活用するメリット

それでは、ボラティリティを投資の判断に取り入れるメリットとは何でしょうか。

ここでは代表的な2つをご紹介します。

短期的に大きなリターンを得るチャンスになる

ボラティリティが高い銘柄は、値幅が大きくなりやすい分、短期での利益幅も増えやすい一方で、逆に大きく損失が広がるリスクも高まります。

とくに日々の値動きが5%〜10%に及ぶ銘柄は、うまく波に乗れればリターンが大きい反面、経験の浅い投資家が飛びつくと損失も拡大しやすいため注意が必要です。

なお、ボラティリティが高まると取引量が増えることが多いですが、“注目度が高い=必ず利益を得やすい”わけではありません。常にリスク管理とセットで考えましょう。

利確のタイミングを決めやすい

ボラティリティを意識すると、値動きの“想定外”をある程度数値として把握できるため、利確ポイントを考える際の参考になります。

たとえば、普段は1日に1〜2%程度しか動かない銘柄が、突然5%以上上昇することがあれば、「通常のボラティリティを大きく超えた動きだ」と判断して一旦利確するといった戦略が取りやすいでしょう。

ただし、ボラティリティが高いほど逆方向への動きも大きくなる可能性があるため、常にリスク管理とセットで考えることが重要です。

ボラティリティを活用するデメリット

ボラティリティにはメリットがある反面、もちろんデメリットも存在します。

投資の際には、両面を理解しておくことが大切です。

予想外の急落・急騰による損失リスクがある

大きく動くということは、上にも下にも振れやすいということ。

ボラティリティが高い銘柄は、値動きが激しいぶん短期的に大きな損失を被る可能性が高まります。

とくに初心者のうちは経験不足もあり、想定外の急落に巻き込まれて痛手を負うケースも……。

「もう少し待てば上がるかもしれない」と甘い期待をしてしまうと、損失が拡大してしまうリスクがあります。

精神的ストレスが大きい

株価が激しく上下するのを眺めるのは、想像以上に神経をすり減らします。

初心者の方は特に、ちょっとした下落を見て「どうしよう!」とパニックになりがちです。

逆に突然の上昇を目にして「いま売るのはもったいないかもしれない」と過剰に欲張ってしまう人もいるでしょう。

大きく儲けようと欲張らず、自分の性格やリスク許容度に合ったボラティリティの銘柄を選ぶことをおすすめします。

ボラティリティが高い時のリスク管理方法

ボラティリティが高い銘柄であっても、しっかりリスク管理をしておけば、損失を最小限に抑えながら投資することができます。

ここでは、初心者の方にも実践しやすい3つのポイントをご紹介します。

小さなロットで入る

「ロット」とは、取引する株数や金額を指す投資用語です。

ボラティリティが高い銘柄にいきなり大きな金額を投じるのは避けましょう。

まずは少ない資金で試しにエントリーしてみることで、その銘柄や相場全体の動き方を落ち着いて確認できるでしょう。

自分の許容範囲を超えない少額投資であれば、急な変動があっても冷静な判断を下しやすくなるはずです。

損切りラインを明確に設定する

「損切り」とは、株価が下がったときに一定の水準で売却して損失を確定することです。

損失を確定させるなんてもったいないように思えますが、下落が止まらずに含み損が大きくなるよりはダメージが小さくなります。

あらかじめ「購入した価格から何パーセント下落したら売る」というように具体的な基準を決めておくと、感情に流されず行動しやすくなります。

流動性リスクに注意する

流動性リスクというのは、思うように売買が成立しないことで生じるリスクのことです。

たとえば、急騰・急落の最中に「すぐに売りたい」と思っても、買い手が見つからなければ希望する価格で売れず、さらに株価が下がって損失を増やしてしまう場合があります。

そうならないために、銘柄選びの段階で「取引が活発かどうか」をチェックすると安心です。

ボラティリティが高くなるタイミングは?

次に、株式市場においてボラティリティが高くなりやすいタイミングを押さえておきましょう。

これを意識するだけでも、リスク管理の精度がぐっと高まります。

ボラティリティが高い時間帯

一般的に、寄り付き前後(9:00〜9:30頃)や大引け前(14:30〜15:00頃)は注文が集中しやすく、値動きが急変しやすい時間帯と言われています。

ただし、経済指標やニュースの発表時間などによっては、必ずしもこの時間帯だけが激しく動くわけではありません。あくまで「特に注意したい時間帯」と考えておくと良いでしょう。

寄り付き前後には前日の欧米市場や朝のニュースの影響を受けて大量の注文が入りやすくなり、値動きが急激に起こることがあります。

また、大引け前はデイトレーダーや機関投資家が「今日のうちに手仕舞いをしておこう」と考えて売買をまとめて行うことが多く、一気に価格が動く可能性があります。

経済指標等のイベントも要チェック

ボラティリティが高くなる要因として、企業の決算発表や日銀・政府の政策発表なども挙げられます。

たとえば、四半期決算が予想以上に好調であれば株価が急騰するかもしれませんし、悪い決算なら一気に売りが集中して急落するかもしれません。

また、海外の中央銀行による金利政策の発表なども、日本の株価に少なからず影響を与えます。

このようなイベントカレンダーをチェックして、いつどんなイベントが控えているかを把握しておくと、急激な相場変動に備えられます。

まとめ

「ボラティリティってよく分からないし、怖い……」と感じるかもしれませんが、正しく理解してコントロールすれば、投資判断の大きな武器にもなります。

初心者のうちは焦らず、自分のリスク許容度に合った投資スタイルを見つけることが、長く投資を続けるためのポイントです。

値動きの幅を上手に利用して、安心して株式投資を楽しんでいきましょう。

ボラティリティとは?株初心者が知っておきたいリスクと変動性の基礎

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。