「MACD」って、テクニカル投資を学んだ方なら、必ず耳にする用語です。

でも、「具体的に何?」「チャートの見方は?」と聞かれた時に、的確な説明をできる人は少ないですね。

このコラムでは、テクニカル分析の全体構造を理解した上で、MACDがどんな位置付けなのか?どんな使い方が効果的か?をお伝えします。

Q&Aで学ぶ「MACDの正体と使い方」

ここからは、Q&A形式でMACDについて解説していきます。

基本的な特徴や見方、仕組みをみていきましょう。

Q1:「MACD(マックディ)って言葉を耳にするんですが、そもそも何なんでしょう?」

A1:「MACDを理解する前に、テクニカル分析の概要を知っておくとスムーズです。テクニカル分析には大別してトレンド系指標とオシレーター系指標があります。

- トレンド系指標:価格が上昇トレンドなのか、下降トレンドなのかを把握することに長けた指標(例:移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表など)。

- オシレーター系指標:買われすぎ・売られすぎ、相場の勢い(モメンタム)を数値化する指標(例:RSI、ストキャスティクス、RCIなど)。

MACDは、この2つの分類をある意味“またいでいる”特殊な存在です。これから順を追って説明しますね。」

Q2:「トレンド系とオシレーター系、もう少し詳しく特徴を教えてもらえますか?」

A2:「ざっくり言えば、こんな感じになります。

- トレンド系指標

- 価格推移の方向性を捉えるのが得意です。

- 例えば移動平均線なら、ローソク足が平均線の上にあれば上昇傾向、下にあれば下降傾向というように、“どちらへ向かっているか”を見るのに有効です。

- ただ、価格がレンジ(横ばい)状態の場合には、トレンド系のシグナルがはっきりしづらいという弱点があります。

- オシレーター系指標

- 相場の勢いの強弱や、買われすぎ・売られすぎを可視化します。

- RSIやストキャスティクスなら、70以上で買われすぎ、30以下で売られすぎといった目安を設定しやすいのが特徴です。

- 強いトレンドが出ていると、買われすぎのサインが出たままさらに上がったり、売られすぎのサインが出たままさらに下がったり、いわゆる“ダマシ”が増えやすい面があります。」

Q3:「なるほど。じゃあ、肝心のMACDはトレンド系かオシレーター系か、どちらに入るんでしょう?」

A3:「ここが面白いところで、MACDは両方の特徴を兼ね備えた“ハイブリッド指標と言われています。

- そもそもは移動平均線(短期EMAと長期EMA)の差分を使っていて、これは“トレンド”を捉える発想に近い。

- でも、その差をさらにグラフ化して“勢い”や“反転シグナル”を見極める点は、オシレーター的な考え方。

つまり、相場がどっちに向いているか(トレンドの把握)と、今どれくらい勢いがあるのか(オシレーション要素)を 一度にチェックできるのです。」

Q4:「両方の良さ取りって便利そうですね。もう少しMACDの仕組みを教えてください!」

A4:「MACDは、【移動平均線収束発散法】とも呼ばれます。

簡単に概念を説明すると、「短期の移動平均線から値長期の移動平均線を引いた」指標です。

MACDの移動平均線は通常指数平滑移動平均線(EMA)を用います。

株価が上昇トレンドならば、短期線が長期線の上で推移するためMACD(短期―長期)はプラスになります。

下落トレンドなら逆にマイナスですね。

プラスかマイナスかの絶対値でトレンドが計れます。

また、指数平滑線で計測することにより、直近の傾向を強く反映し、上昇トレンドが強くなる時は増加幅が増し、下落トレンドが強くなる時は減少幅が増すのです。

この要素はオシレーター的ですね。

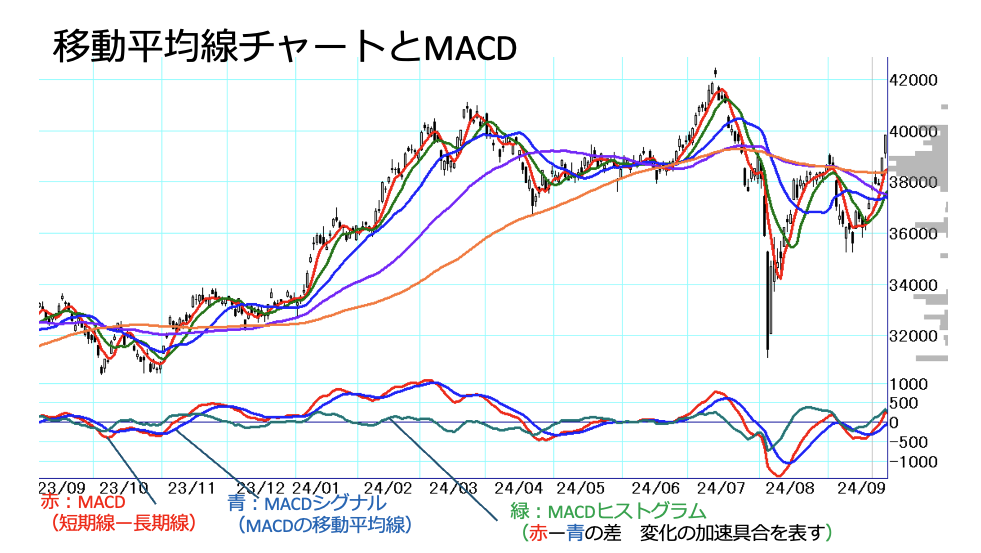

MACDは主に3つのラインで構成されます。

- MACDライン

- 短期EMA(代表的には12日)と長期EMA(代表的には26日)の差。

- これがプラス圏にあれば短期優勢=上昇傾向、マイナス圏にあれば長期優勢=下降傾向。

- シグナルライン

- MACDラインをさらに移動平均(9日など)で平滑化した線。

- MACDラインよりワンテンポ遅れて動くため、“クロス”で売買サインを示すことが多い。

- ヒストグラム

- 「MACDライン − シグナルライン」の差を棒グラフで表示。

- 差が大きい=勢いが強まっている、差が縮まる=勢いが弱まっている、と把握できます。

この3つを組み合わせることで、トレンドの方向(MACDラインが0より上か下か)と、短期的な売買シグナル(クロスやヒストグラムの拡大・縮小)を同時に判断できるわけです。」

Q5:「MACDの具体的な使い方のイメージを教えてもらえますか?」

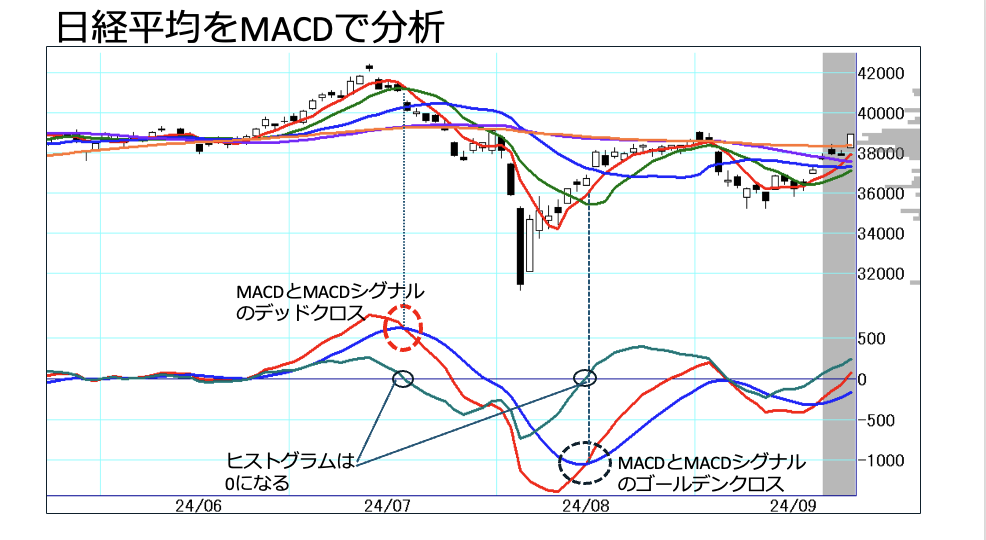

A5:移動平均線でも使用する以下の2つが有名です

- 「ゴールデンクロス」:MACDラインがシグナルラインを下から上へ抜ける → “買いシグナル”

- 「デッドクロス」:MACDラインがシグナルラインを上から下へ抜ける → “売りシグナル”

具体的に、チャートで確認してみましょう。

ただし、これが0ラインの上側で起こるか下側で起こるかでも意味合いが変わります。

0ラインの上でのゴールデンクロスなら、すでに上昇トレンドがある程度進行している可能性が高いし、0ライン下でのゴールデンクロスなら、下降トレンドから抜け出す初動を捉えられるかもしれない――といった具合ですね。

上記チャートの右側で発生したゴールデンクロスで、下落トレンドからの抜け出しを確認できますね。

また、ヒストグラムが拡大し続けていれば“勢いが加速中”、縮小に転じれば“そろそろ息切れかも”という判断材料にもなります。」

Q6:「他のテクニカル指標との組み合わせは、どうなんでしょう?」

A6:「併用はむしろ大歓迎です。たとえば、

- 『移動平均線(SMAなど)』と合わせて、価格がどの位置にあるのかチェックしつつ、MACDのクロスが順張りか逆張りか見極める。

- RSIやストキャスティクスなどの他のオシレーターと組み合わせて、“過熱感”をダブルチェックする。

- ボリンジャーバンドで±2σ・±3σ付近まで価格が振れた時に、MACDがクロスすれば、反転シグナルの信頼度が増すかもしれない。

こうすることで、単独ではダマシを生むケースもカバーしやすくなるんです。」

Q7:「便利なMACDにも弱点とか注意点はあるんですか?」

A7:「もちろん、完璧な指標なんてありません。以下の注意点を押さえておくといいでしょう。

- レンジ相場のダマシ:相場が横ばいだと、MACDラインとシグナルラインが頻繁にクロスし、誤作動(ダマシ)が増えがち。

- 強いトレンドでの逆張りリスク:上昇トレンドが続いている中で“デッドクロス=売り”に飛びつくと、すぐに押し目買いで買い戻される場合もある。

- 突発的なイベントやファンダメンタルズ要因:大きなニュースが出るとテクニカルに関係なく急騰・急落が起こる。常にリスク管理を忘れずに。

- 損切りラインの設定:クロスが出たから即エントリーしても、相場が反転するとは限らない。想定が外れたときは早めに損切りするルールを決めておくと安心です。」

Q8:「まとめると、MACDってどう使えばいいのか、簡単におさらいできますか?」

A8:「ポイントを整理すると、こんな感じです。

- MACDはトレンド系×オシレーター系のハイブリッド

- 短期・長期の移動平均線の差分を使い、相場の方向と勢いを同時にチェックできる。

- 0ラインとクロスに注目

- MACDラインが0より上か下かで大まかなトレンドを把握。

- MACDラインとシグナルラインのゴールデンクロス/デッドクロスで売買タイミングを推測。

- ヒストグラムで勢いを確認

- 拡大傾向ならモメンタムが強い、縮小し始めたらトレンド転換や一服を疑う。

- 他の指標や相場状況と併用

- 単独ではどうしてもダマシが発生するので、移動平均線やRSI、ボリンジャーバンドなどと組み合わせて総合判断する。

- リスク管理を徹底

- どんな優秀な指標も100%ではない。ファンダメンタルズやレンジ相場などの特殊要因に注意し、損切りラインを設定することが重要。

これだけ押さえておけば、MACDを使うときに迷いにくくなるはずです。ぜひ、実際のチャートに表示して、小さな時間足や大きな時間足、それぞれでトレンドやクロスがどう出るかチェックしてみてください。」

おわりに

会話形式でまとめてきましたが、MACDは相場の方向(トレンド)と勢い(オシレーション)の両方を一目で把握できる便利な指標です。

ただし、冒頭にも触れたように、トレンド系とオシレーター系のどちらか一方だけを完璧にこなすわけではありません。

状況によってはダマシが出やすかったり、強いトレンドが続いて逆張りになってしまったりといったリスクがあるため、常に他の指標・チャート形状・ファンダメンタルズ要因と合わせて総合的に判断しましょう。

最終的には、MACDに限らず「自分のトレードスタイルに合った使い方」を見つけることが大事です。ぜひ色々と試行錯誤してみてください。

トレンドが走り出したとき、あるいは市場がレンジに入ったとき、それぞれでMACDがどんな挙動を示すのかを観察していくと、あなたのテクニカル分析の精度が一段と高まるはずです。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。