「株の配当金はいつ入金されるの?」「いつまでに買えば権利が取れるの?」

――はじめての方がつまずきやすいポイントを、用語の整理と確認手順に沿ってやさしく解説します。

権利付最終日と権利落ち日、受取回数の違い、企業IRでの調べ方、受取方法の正式名称までを中立的にまとめ、読後に自分でスケジュールを確認できる状態を目指します。

配当金はいつもらえる?基本スケジュールを解説

最初に「いつもらえるか」の全体像を押さえます。

基準日や権利付最終日などの用語がわかると、購入タイミングと入金時期のイメージが整理できます。

権利付最終日から2~3か月後

配当は、会社が定める基準日(=権利確定日)に株主名簿へ記載された株主へ支払われます。

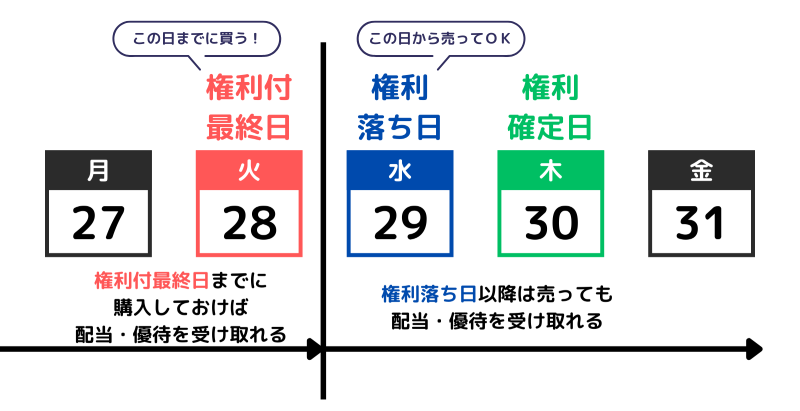

日本市場ではT+2(約定の2営業日後受渡し)が一般的とされ、基準日の2営業日前が権利付最終日、その翌営業日が権利落ち日です。

基準日に株主として記録されるには、権利付最終日までに約定しておく必要があります。

入金は基準日から約2〜3か月後が目安ですが、支払開始日は各社の決定により異なります。

仮に8月30日(木)が権利確定日の場合、権利付最終日は8月28日(火)となります。

詳しくは、下記のとおりです。

逆に権利付最終日のみ株を持っていれば、配当金を受け取ることができるので、権利付最終日は、株価が上昇して権利落ち日は、株価が下落しやすい傾向があるので注意が必要です。

配当金は、権利確定後にすぐもらうことはできません。

2~3か月後に、受け取ることができるので気長に待ちましょう。

配当金をもらえる回数

配当の回数は企業ごとに異なります。

年1回、年2回、四半期配当などの型を把握すると、自分のスケジュールに合った確認がしやすくなります。

配当を何回出すのかによって株価にも影響が出るので、こちらの章でくわしく解説します。

年間1回

中間配当がなく本決算時の期末配当のみとなります。

年間1回のみの配当のため、配当額も多いのが特徴です。

権利付最終日まで株価が上昇して権利落ち日以降に株価が下落する恐れもあるので、慎重に取引を行ないましょう。

中長期での投資を行なう場合には、権利落ち日以降の株価が落ち着いたタイミングで購入するのがおすすめです。

年1回配当金がもらえる企業

年間1回配当金がもらえる企業は、下記のとおりです。

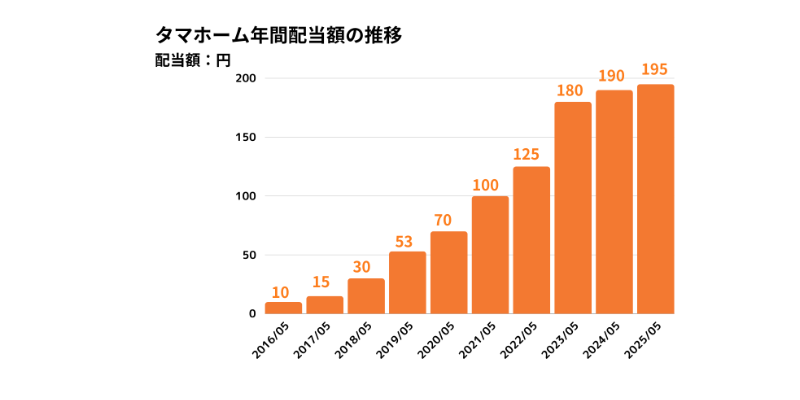

タマホーム

注文住宅が主力のハウスメーカーで戸建分譲開発やリフォーム、サブリースなども手がけています。

9期連続で増配をしている連続増配銘柄です。

タマホーム

5月に配当の権利が確定して8月に配当金を受け取ることができます。

2025年5月期の配当金は1株当たり195円です。

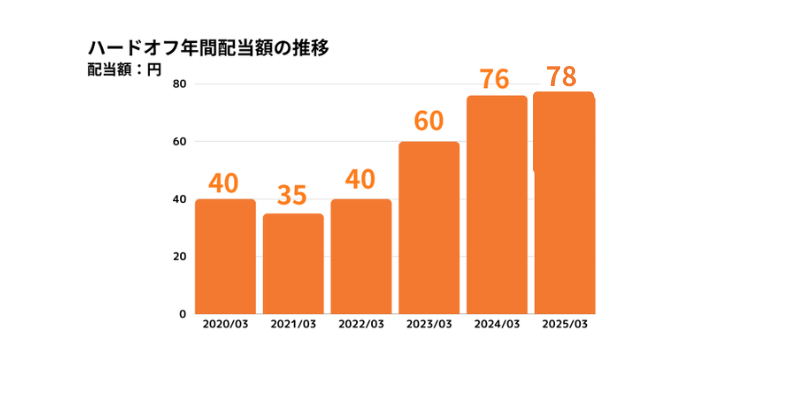

ハードオフ

ハードオフは、総合リユース業の企業でPC、音響、家電、衣料、家具、カー用品、酒類などの買取・販売を行なっています。

フランチャイズ展開をしており、直営店と加盟店を含めて日本と海外に900店舗以上出店しています。

物価高の影響でリユース品の需要が増加してきており、今後も出店数を増やしていくようです。

3月が権利確定月となっており、2022年3月期から3期連続で増配しています。

配当の権利は3月に確定して、その年の6月に受け取ることができます。

2025年3月期の配当金は、1株あたり78円です。

年間2回

本決算時の期末配当と半年後の中間配当の2回配当金をもらうことができます。

ソフトバンクや三菱商事など、株主総会の様子をニュースで取り上げられる企業なども期末配当と中間配当をもらえるスタイルをとっています。

年2回配当金がもらえる企業

年間で2回配当金がもらえる企業は、下記のとおりです。

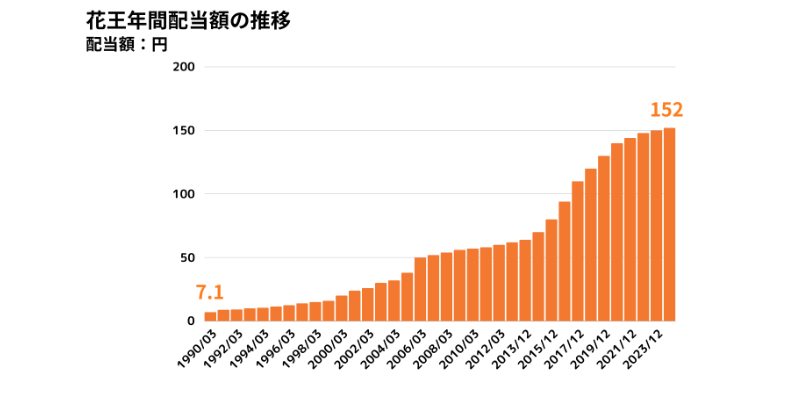

花王

花王は、化粧品や洗剤などを扱っている日系の消費財メーカーです。

生活必需品を幅広く扱っているため、花王の製品を一度は使ったことがあるのではないでしょうか。

2023年度までに34期連続で増配をしています。

さらに2024年度の配当金152円で35期連続の増配となっています。

減配のリスクもある中で、34年間も連続で増配をしてきた実績は、安心材料の1つとなるでしょう。

中間配当は6月に権利が確定して9月に受け取ることができて、期末配当は、12月に権利が確定して3月に受け取ることができます。

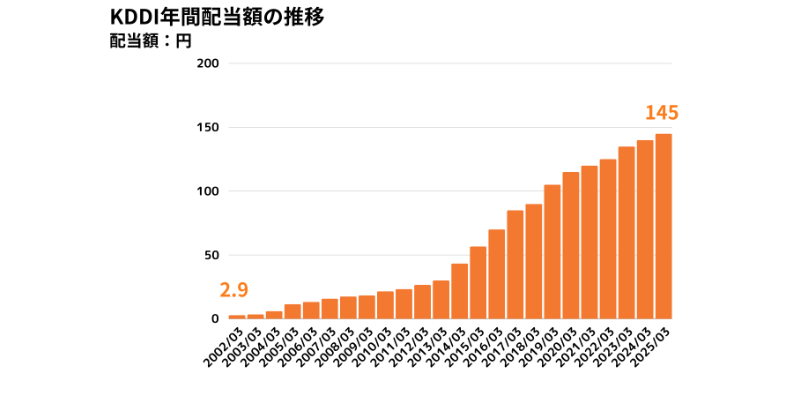

KDDI

KDDIは、専用線サービスや電話サービスを提供している会社です。NTTに次ぐ第2の携帯キャリアとして有名です。

2003年以降から連続増配を続けており、2024年度の年間配当145円(1株あたり)が実施され23年連続の増配となりました。

多くの人が普段から利用している携帯キャリアサービスを扱っていながら、連続増配の安定感もあるため安心して保有を続けることができるでしょう。

配当の権利は3月と9月に確定し、中間配当は12月、期末配当は6月に入金されます。

2025年3月期の配当金は1株あたり145円です。

年間3回以上

年間3回以上配当金がもらえる企業もあります。

特に4回以上配当金を出す場合のことを四半期配当と呼びます。

年に1~2回しか配当をもらえるタイミングがないと株を購入するタイミングによっては、権利が確定するのに時間がかかってしまうこともあるので、年に4回も配当をもらえるチャンスがあるのはうれしいですよね。

年3回以上配当金がもらえる企業

年3回以上配当金がもらえる企業は下記のとおりです。

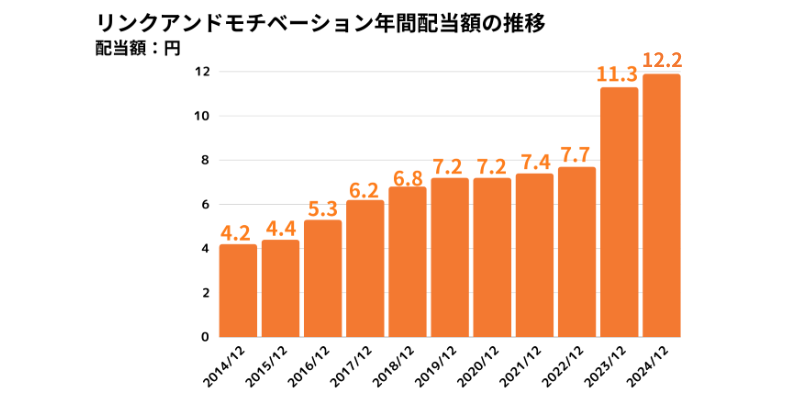

リンクアンドモチベーション

リンクアンドモチベーションはモチベーションを切り口にした経営コンサルティングの企業です。

人事領域に強みを持っており、組織開発のコンサルティングやビジネスマン向けのセミナーや研修の開催、採用支援などを行なっています。

2014年から現状維持の期間を挟みつつ増配の傾向となっています。

配当の権利は、3月、6月、9月、12月の計4回付与されるタイミングがあり、それぞれ3か月後に配当金が入金されます。

2024年12月期の配当金は1株あたり12.2円です。

買ってはいけない高配当株の特徴6選!配当なしを避けるポイントを解説

企業ごとの権利月・配当額・過去の実績を確認できるサイト

購入を検討している企業(銘柄)の配当金は、いつ権利が確定して金額はどれくらいもらえるのでしょうか。

この章では、企業ごとの権利月や配当額、過去の実績を確認できるサイトをご紹介します。

企業ごとの権利顎堤月や配当額、過去の実績の調べ方を知ることでスムーズに購入する銘柄を選択できるようになるでしょう。

企業のIRページ

購入を検討している企業のホームページ内のIR(投資家情報)から確認が可能です。

配当を出す企業自体が発信しているので、最も信頼ができます。

IRや投資家情報のページ内にある株主還元・配当など項目からチェックが可能です。※企業のホームページによって項目の文言が違うことがあります

ページをひらくと決算月と配当額、配当実績を一覧で公開しています。

例えば決算の月が3月の場合には、支払いが1回の場合3月、支払いが2回の場合9月の権利付最終日に株を保有していると配当金を受け取る権利が確定します。

また、具体的な入金日については、決算短信で確認することができます。

例えば、年2回配当金を出している企業の場合には、第2四半期決算と通期決算の書類の配当支払開始予定日の項目に入金日の記載がされています。

IRバンク

IRバンクは意中の銘柄の決算情報や過去の配当実績など購入を検討する前に知っておきたい情報を無料で得ることができるサイトです。

過去の配当実績のページを見ると、その会社が毎年何月に配当を出しているのかや今までの配当実績の増減を簡単に把握することができます。

Yahooファイナンス

Yahooファイナンスは配当金額やいつ受け取ることができるかなどはもちろん、PBRやPERなど銘柄選択をするうえで重要となる指標を簡単に把握することが可能です。

配当の権利確定月と1株当たりの配当額は、下記の方法で調べることができます。

確認したい個別銘柄を検索後、参考指標の1株配当(会社予想)の項目で、配当の権利月と1株あたりの配当金を確認することができます。

また、リアルタイムでの株価やチャート、始値、高値、安値なども個別銘柄を検索後、すぐに確認できるので株を購入するタイミングを検討するための情報も充実しています。

個別銘柄ごとの掲示板もあり、取引をする際の参考になるでしょう。

かぶはいDB

配当金を何回出しているのかや配当金の権利確定月、いつもらえるのか、一株当たりいくらもらえるのかなど個別銘柄ごとに検索して調べることができます。

企業のIRのページから情報を集めるのはちょっと難しいという方は、ぜひ活用してみてください。

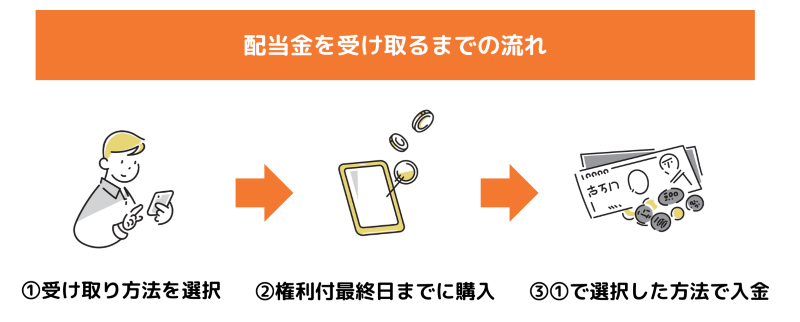

配当金を受け取る流れ

実際に配当を受け取るためにはどのような工程を踏んでいけばいいのでしょうか。

この章では配当を受け取るまでの流れについて解説します。

くわしくは、下記のとおりです。

配当の受け取り方法を選択する

まずは配当の受け取り方法を選択します。

受け取り方法の選択は、利用している証券会社から選択および変更することができます。

複数の中から選択することが可能で、下記の中から選択することができます。

配当金を受け取るには、下記のような方法があります。

配当金領収書を銀行に持っていく

郵送で送られてくる配当領収証を銀行窓口などに持参して配当金を受け取る方式です。

その場で現金で支給されます。受け取りには期限があるため、注意しましょう。

証券口座から受け取る

取引に利用している証券口座から受け取ることもできます。

入金日になると利用している証券口座に入金されるため、時間や手間がかかりません。

配当金を再投資したいという方に向いているでしょう。

銀行口座から受け取る

銀行口座から配当金を受け取ることも可能です。

証券口座での受け取りと同じく入金日になると指定の銀行口座に入金されるので、時間や手間がかかりません。

配当金を生活費のたしにしたいという方は、銀行口座への入金を選択しましょう。

権利付最終日までに希望の銘柄を購入をする

配当の受け取り方法を選択したら、次は権利付最終日までに希望の銘柄を購入します。

翌日の権利落ち日、2日後の権利確定日に株を保有していても配当をもらう権利は付与されないため注意しましょう。

権利確定月から2~3か月後に指定の方法で受け取る

配当を受け取る権利が確定してから2~3か月後に、指定の方法で配当金を受け取ることができます。

例えば3月に権利が確定したら、5月下旬から6月中に配当金が入金されます。

よくある配当金のQ&A

Q1:基準日当日に買えば配当はもらえますか?

A:一般的にもらえません。T+2のため、基準日の2営業日前までに約定し、基準日に株主名簿へ記載される必要があります。

Q2:NISA口座でも受取方法は同じですか?

A:受取経路(方式)は同じです。課税の取り扱いは制度上の枠組みに依存するため、受取先と税の論点は分けて確認すると整理しやすくなります。

Q3:権利落ち日にすぐ売るべきですか?

A:価格の動きは企業や市況によって異なり、一律の判断はできません。

短期の値動きに関する画一的な見通しは避け、各社の開示情報や相場環境を総合的に確認します。

まとめ

配当金の「いつ」は、基準日と権利付最終日の関係(T+2)と、各社が定める支払開始日を押さえると整理できます。

回数の型と受取方式の違いを理解し、最後は企業のIR資料で正式情報を確認する流れが実務的です。

基礎を押さえた上で、自分に合う確認手順を継続し、落ち着いてスケジュール管理を進めていくことが大切です。

これまで10以上のメディア運営に従事。現在は自身も株塾で学びつつ、毎日コンテンツ作成をし続ける。

あらゆるジャンルで編集者として活動してきた経験を活かし、初心者から上級者まで役立つ記事を作成。