新値足は、時間ではなく価格の動きそのものに注目して相場の方向をとらえるチャートです。

「陽線が続けば上昇、陰線が続けば下落」と言われていますが、それだけで判断してよいのか不安になりますよね。

でも、仕組みを順番にたどれば初心者の方でも活用できるようになります。

この記事では、新値足の基本からローソク足との違い、見方と使い方、注意点、他指標との組み合わせ、そしてよくある質問までを解説します。

新値足とは?

まずは、新値足の考え方と、どこが評価されているのかを押さえましょう。

新値足の基本的な仕組み

新値足とは、過去の足の高値や安値を基準に、トレンドの方向を視覚化するチャートです。

日足や週足のように時間が経ったら新しい足ができるのではなく、終値が直近N本(通常3本)の高値・安値を更新したときに、新しい足が描かれます。

たとえば上昇中であれば、過去3本の高値を上回ると新しい陽線が追加されます。

反対に、過去3本の安値を下回ると陰線に転換します。

つまり、新値足は価格がどの方向に勢いを持って動いたかを基準に作られるチャートです。

そのため、小さな値動きでは足が増えず、本格的なトレンドの変化をとらえやすい特徴があります。

ローソク足との違い

ローソク足は、一定の時間ごとに値動きを記録するチャートです。

たとえば日足なら、1日の始値・高値・安値・終値を1本の足で表します。

そのため、値動きが小さくても時間が経てば毎日1本ずつ増えていきます。

一方で新値足は、時間ではなく直近N本の高値・安値の更新を基準にして描かれます。

つまり、時間が経っても高値・安値の更新がなければ新しい足は描かれません。

この違いにより、ローソク足は細かな値動きを詳しく見るのに向いており、新値足は全体のトレンドをつかむのに適しています。

両方を組み合わせて使うことで、細部と大局のバランスを取りながら、より確かな相場分析ができるようになります。

超初心者向け!ローソク足の見方とチャート分析の基本を徹底解説

新値足の見方と基本ルール

ここからは、新値足の実際の見方を学びましょう。

陽線と陰線の意味

新値足では、上昇が続くと「陽線」、下落が続くと「陰線」が描かれます。

陽線が連続していれば上昇トレンド、陰線が続いていれば下落トレンドと判断できます。

ただし、これはあくまで流れの目安であって、必ず反転や継続を示すわけではありません。

連続する本数が多いほどトレンドの勢いが強く、切り替わりが早いほど方向感が弱いと考えると分かりやすいでしょう。

大切なのは、1本1本を見るよりもどんな流れが続いているかをつかむことです。

新値足で売買タイミングを判断するには?

新値足の転換は、相場の変化を示すサインとして使われます。

たとえば、上昇トレンドが続いたあとに初めて陰線が出た場合は、いったん調整に入る可能性があります。

ただし、転換がそのまま売買の合図とは限らないため、他の指標と合わせて判断することが大切です。

移動平均線の向きや出来高の増減など、複数の根拠がそろっているときに行動することをおすすめします。

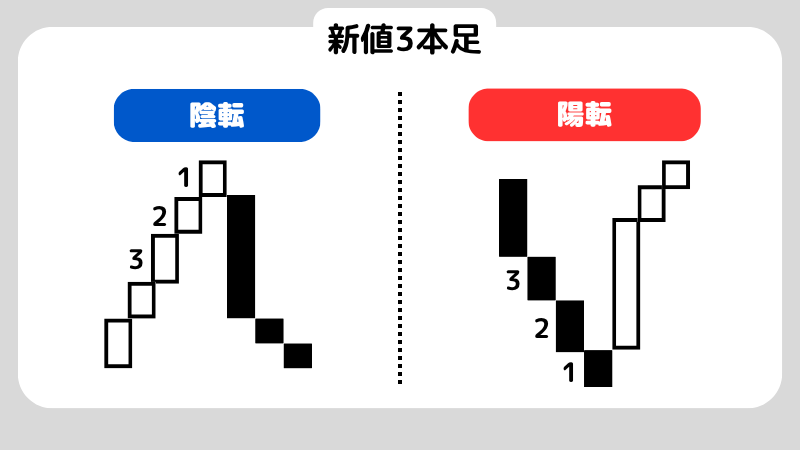

「新値3本足」の意味と設定方法

「新値3本足」とは、過去3本分の足を基準にして、トレンド転換を判断する方法です。

上昇が続いている場合、終値が直近3本の安値を下回った時点で陰線に転換します。

下落中は逆に、終値が直近3本の高値を上抜くと陽線に転換します。

この「3本」という数は固定ではなく、自由に変更できます。

本数を少なくすると反応が早くなり、短期トレードに向きます。

反対に本数を多くするとノイズが減り、中長期のトレンド把握に適しています。

3本はあくまで一般的な目安であり、自分の取引スタイルに合わせて設定を変えましょう。

新値足を使うメリット

ここでは、新値足を使うことで得られる主なメリットを紹介します。

トレンドを視覚的に把握しやすい

新値足は、直近の高値・安値をどちらに更新したかでトレンドを判断するため、相場の方向がわかりやすく見えます。

細かな値動きに影響されず、上昇が続いているのか?下落が続いているのか?をシンプルに把握できるのが特徴です。

日々の細かな上下に惑わされず、全体の流れを落ち着いて判断できる点は大きなメリットでしょう。

特に、相場をシンプルに把握したい初心者にも向いています。

シンプルに相場の方向性を見られる

新値足では、チャート上に現れるのは「陽線」と「陰線」の2種類だけです。

そのため、どの方向に動いているのかを感覚的につかみやすく、複雑な分析をしなくても判断の軸を持てます。

また、時間を基準にしないため、相場の一時的な揺れに振り回されにくく、冷静に判断しやすいのも特徴です。

上昇が続いているときは焦らずに保有し、陰線に変わったら慎重に様子を見ると、着いた判断ができるようになりますよ。

新値足を使うデメリット

ここからは、新値足を利用する際に注意すべき点を解説します。

単独ではダマシが多い

新値足は、トレンドを見やすくする一方で、単独では信頼性が低い場面があります。

特に値動きが少ない「もみ合い相場」では、陽線と陰線が何度も切り替わり、方向感がつかめなくなることがあります。

このようなとき、新値足の転換を「反転のサイン」と思い込むと、誤ったエントリーをしてしまう可能性があります。

新値足は方向の目安として使い、移動平均線や出来高など、他の指標で裏づけを取ることが大切です。

設定によって結果が変わりやすい

新値足は、設定する本数によってチャートの見え方が大きく変わります。

たとえば、3本新値足は動きに敏感で、転換が早く分かる反面、ノイズも増えやすくなります。

一方、5本や7本に設定すると、ダマシは減りますが、反応が遅くなりエントリーの機会を逃すこともあります。

設定次第で結果が変わるため、自分の投資スタイルに合った条件を見つけることが大切です。

他のチャート指標と組み合わせてみよう

ここでは、新値足をほかのチャート指標と組み合わせることで、より精度の高い相場判断を行う方法を解説します。

移動平均線との組み合わせ

移動平均線は、一定期間の平均価格をなめらかな線で示す指標です。

新値足で上昇が続き、同時に移動平均線も上向きなら、強い上昇トレンドが続いていると判断できます。

逆に、新値足が陽線を保っていても、移動平均線が下向きのままなら、一時的な戻り局面の可能性があります。

また、移動平均線を確認のフィルターとして使うのも効果的です。

たとえば、新値足が転換しても移動平均線がまだ反対方向なら、エントリーを少し待つなど、タイミングを慎重に調整できます。

出来高との組み合わせ

出来高とは、一定期間にどれだけ多くの取引が行われたかを示す数値です。

新値足が転換したときに出来高が急増していれば、多くの投資家が動いているサインと考えられます。

たとえば、下落が続いたあとに陽線へ切り替わり、出来高も増えていれば、買い勢力が強まり始めていると判断できるでしょう。

反対に、出来高が少ないまま転換しても、勢いが伴っていないことが多く、ダマシの可能性があります。

出来高とは何か?株価に与える影響と出来高急増時の対応策を徹底解説

ローソク足との組み合わせ

ローソク足は、新値足よりも細かく値動きを記録するため、トレンドの中の一時的な反応や勢いの変化を確認するのに向いています。

たとえば、新値足で上昇トレンドが続いているときに、ローソク足で上ヒゲが目立つようになれば、上値が重くなっているサインかもしれません。

反対に、新値足が陰線へ転換しそうな局面で、ローソク足が下ヒゲを多くつけている場合は、一時的な下げ止まりの兆しとして注意が必要です。

このように、新値足で流れをつかみ、ローソク足で細部の変化を見ることで、全体と部分をバランスよく把握できます。

新値足のよくある質問

ここでは、新値足を学ぶ際に初心者が抱きやすい疑問に答えていきます。

Q1. 新値足の設定はどこで変えられますか?

多くの証券会社やチャートツールで、設定画面から変更できます。

画面上から「新値足」を選択し、足の本数を調整可能です。

一般的には「3本新値足」が初期設定ですが、短期売買なら2本、長期投資なら5本以上に変更すると見やすくなります。

Q2. 新値足と似ている指標はありますか?

新値足と似た特徴を持つのが「カギ足」や「ポイント・アンド・フィギュア」です。

どちらも時間を基準にせず、価格の変化を重視してトレンドを描く非時間軸チャートです。

その中でも、新値足は見た目が分かりやすく、設定変更もしやすいため初心者におすすめです。

まとめ

新値足は、時間ではなく価格の動きに注目してトレンドをとらえるチャート。

細かいノイズを省くことで、相場の流れをすっきりと把握できるのが特徴です。

ただし、転換サインを確実な反転と誤解せず、移動平均線や出来高など他の指標と組み合わせて使うことがポイントです。

また、本数の設定を変えると見え方が大きく変わるため、自分の投資スタイルに合う条件を試しながら調整してみましょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。