「ETFとはどんな商品?」と疑問に思っていませんか?

投資をはじめたばかりの方にとって、ETFは聞いたことがあるものの、具体的にどのような仕組みなのかわからないという方が多いようです。

そこで今回は、ETFの基本的な概念から多様な種類、投資信託との違いまで詳しく解説します。

この記事を読むと、初心者の方でもETFとはどんな商品なのか理解できるようになります。

また、ETFのメリット・デメリットやETFのはじめ方についても紹介しました。

ぜひこの記事の内容を参考に、ご自身でも分散投資の第一歩としてETF投資を検討してみてください。

ETFと投資信託の違いは?S&P500を指標にした商品など解説!

ETF(上場投資信託)とは

ETF(上場投資信託)は、通常の投資信託と株式投資の良いところを組み合わせた特徴を持つ、投資初心者から上級者まで幅広い投資家に人気の金融商品です。

本章では、ETFの基本的な仕組みや特徴、どのような投資家に適しているかについて詳しく解説します。

ETFとは

ETFとは、証券取引所で売買できる投資信託です。

ETFは「Exchange Traded Fund」の略で、日本語では「上場投資信託」と呼ばれています。

普通の投資信託と違って、株式のように取引所でリアルタイムに売買できるのが特徴です。

日経平均株価やS&P500などの指数に連動するよう運用された商品もあり、手軽に分散投資が可能です。

また、ETFは株式だけでなく債券や不動産など幅広い商品が揃っています。

ETFはどんな人に向いている?

ETFは、リアルタイムで売買したい人やコストを抑えて分散投資をしたい人に向いています。

ETFは株式のように市場でリアルタイムに売買でき、運用管理費用(信託報酬)が一般的な投資信託より低い傾向にあるからです。

また、1本で複数の銘柄に分散投資できるため、リスクを抑えた運用が可能となっています。

このことから、投資コストを抑えつつ分散投資をしながら、細かいタイミングを重視した取引を行いたい人に最適な金融商品です。

投資信託とETFの違いは?両者の違いとおすすめな人について解説!

主要なETFの種類

ETFには様々な種類があり、投資目的やリスク許容度に応じて選べます。

本章では、投資初心者から上級者まで幅広く活用されている主要なETFカテゴリーをご紹介します。

- 国内株式

- 外国株式

- 債券

- REIT

- 商品

- 通貨

- レバレッジ型

- インバース型

それぞれみていきましょう。

国内株式

国内株式ETFは、日本の株式市場に投資するETFです。

代表的なものとして挙げられるのは、日経平均株価やTOPIXなど株価指数に連動するタイプのETFです。

株価指数に連動するETFを購入すれば、日本市場全体の動きを一度に捉えられます。

ほかに、より細かな投資戦略に対応できるETFも揃っています。

- 小型株・中型株に特化したETF

- 高配当株を中心に組み入れた配当重視型ETF

- 特定の業種(IT、金融、ヘルスケアなど)に絞ったテーマ型ETF

上記のように多彩な選択肢があるため、投資戦略に合わせたETFを組み合わせると、リスクを分散しながら安定したリターンを目指すポートフォリオを構築できるでしょう。

外国株式

外国株式ETFは、海外の株式市場に投資できる商品です。

米国のS&P500やNASDAQ100、ヨーロッパの主要指数、中国やインドなどアジア新興国の指数に連動するものまで幅広く揃っています。

なかでも人気なのは、AI、フィンテック、eコマース、再生可能エネルギー、自動車・EVなど、成長が期待される特定のテーマに投資するテーマ型ETFです。

1つのETFで世界の成長企業にまとめて投資できるため、個別株選びに自信がない方でも比較的投資しやすいでしょう。

債券

債券ETFは、安定した収益を求める方に適した商品です。

国債や地方債など政府が発行する債券に投資する政府債券型ETFは、信用リスクが低く安定した利子収入が期待できます。

企業が発行する社債に投資する企業債券型ETFは、政府債券より高い利回りが期待できますが、その分発行企業の信用リスクを伴うため注意が必要です。

債券ETFは、株式市場が不安定な時期のリスク分散や、安定収入を重視したポートフォリオ構築に活用できます。

REIT

REIT ETFは、不動産投資信託(REIT)を組み入れたETFです。

実際に不動産を購入せずに、オフィスビル、商業施設、住宅、物流施設など多様な不動産セクターに分散投資できます。

多くのREIT ETFは配当利回りが高い傾向があり、安定したインカムゲインを重視する投資家に人気です。

不動産は株式や債券とは異なる値動きをするため、ポートフォリオの分散効果も期待できます。

商品(コモディティ)

商品(コモディティ)ETFは、金、銀、原油、農産物などの実物資産や価格指数に連動するETFです。

特に金ETFが人気で、金価格や金先物価格に連動するタイプがあります。

ほかにも、原油市場の値動きを直接反映する原油ETFがあり、エネルギー価格の上昇局面で利益を狙えます。

商品ETFは株式や債券とは異なる値動きをするため、資産運用のリスク分散やインフレ対策として有効です。

通貨

通貨ETFは、為替相場の変動を活用して利益を狙いたい投資家向けの商品です。

米ドル、ユーロ、豪ドルなどの主要通貨から、新興国通貨まで様々な通貨の値動きに連動するよう設計されています。

外貨預金の代替手段や、分散投資の一環として活用されます。

レバレッジ型

レバレッジ型ETFは、対象指数の値動きに対して2倍や3倍といった複数倍の値動きをするETFです。

たとえば、ダブルレバレッジ型ETFなら、日経平均が1%上昇するとETF価格が2%上昇するよう設計されています。

大きな利益を狙える反面、損失も拡大するリスクがあるため、短期的な投資や投資経験が豊富な方向けの商品です。

インバース型

インバース型ETFは、対象となる株価指数が下落したときに利益を得られるETFです。

通常のETFとは逆の値動きをするため、市場が下がると価格が上がる仕組みになっています。

下落局面での、収益獲得や保有株のリスクヘッジに活用できます。

ダブルインバース型ETFのデメリットとは?リスクと注意点を徹底解説

ETFの仕組み

ETFは、どのような仕組みで発行されるのかをみてみましょう。

ETFには「現物拠出型」と「リンク債型」という2つの主要な仕組みがあります。

それぞれ解説していきます。

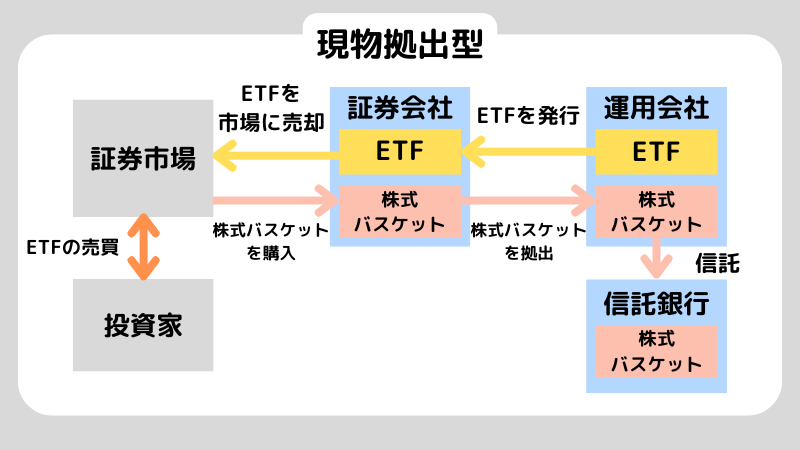

現物拠出型

現物拠出型は、実際の株式を使ってETFを組成する仕組みです。

たとえばTOPIXに連動するETFの場合、証券会社などがTOPIX構成銘柄を所定の比率で集めて「株式バスケット」を作ります。

株式バスケットを運用会社に渡すと、その対価としてETFが発行される仕組みです。

発行されたETFは証券取引所に上場され、一般投資家が売買できるようになります。

リンク債型

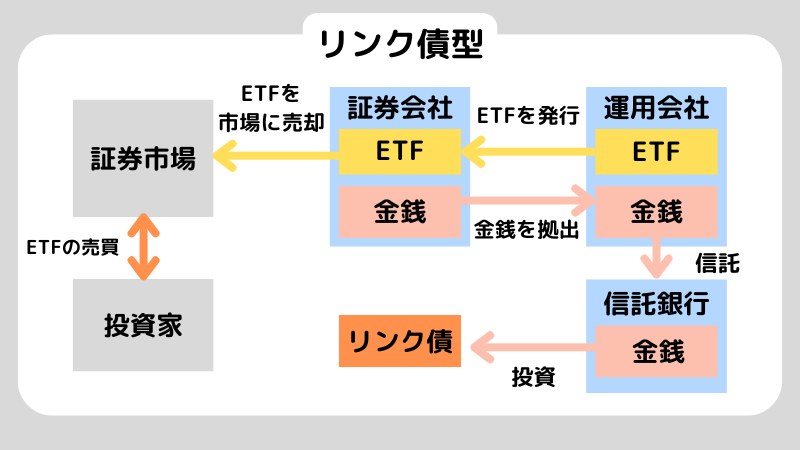

リンク債型は、実際の株式ではなく「リンク債」という特別な債券を使ってETFを設定する仕組みです。

リンク債とは、株価指数などの動きに合わせて価格や利子が変動する債券です。

たとえば、インドやブラジルなど新興国の株式に投資したい場合、現地の株式を直接購入するのは難しい場合があります。

そこで、金融機関が発行するリンク債(その国の株価指数と同じ値動きをする債券)を購入すれば、間接的にその国の株式市場に投資できるようになります。

証券会社などが運用会社に金銭を拠出し、運用会社の指図のもと信託銀行が拠出された資金でリンク債を購入します。

米国ETFのメリットとデメリットは?初心者向けにわかりやすく解説

投資信託との違い

ETFと投資信託の違いを表にまとめたのでご覧ください。

| ①項目② | ①ETF(上場投資信託)② | ①投資信託② |

| ①上場② | ①している② | ①していない② |

| ①取引場所② | ①証券会社のみ② | ①証券会社、銀行など② |

| ①取引方法② | ①株式のようにリアルタイムで売買可能② | ①基準価額で1日1回のみ② |

| ①発注方法② | ①指値・成行注文が可能② | ①金額指定で購入、価格は約定時に決定② |

| ①手数料・コスト② | ①比較的安い② | ①比較的高い② |

| ①分配金自動再投資② | ①不可② | ①可能② |

最も大きな違いは、ETFがリアルタイムで売買できることです。

投資信託は1日1回しか取引できませんが、ETFは市場が開いている時間なら株式と同じようにいつでも売買できます。

また、ETFは運用コストが低く設定されていることが多いため、長期投資では大きなメリットになります。

一方、投資信託は分配金を自動的に再投資してくれる機能があるため、複利効果を狙いたい方には便利です。

初心者が投資信託を始めるための知識を全解説!初心者でも利益を出すコツとは?

ETFのメリット

ETFには、投資初心者にとって魅力的なメリットが多くあります。

本章で紹介するメリットは、以下のとおりです。

- リアルタイムで売買できる

- 保有コストが安い

- 手軽に分散投資ができる

それぞれ詳しくみていきましょう。

リアルタイムで売買できる

ETFのメリットとして挙げられるのは、市場が開いている時間であればいつでも売買できることです。

投資信託の場合、注文は1日1回の基準価額でしか成立せず、約定価格は注文した時点ではわかりません。

一方、ETFは株式と同じように価格が常に変動しており、希望のタイミングで指値注文や成行注文を出すことが可能です。

たとえば、急激な相場変動が起きた場合でも、ETFならすぐに売買注文を出して、リスクをコントロールしたり利益を確定したりできます。

この柔軟性は、値動きをみながら細かく投資判断をしたい方にとってメリットだといえます。

保有コストが安い

ETFは、保有コストの安さも魅力の1つです。

ETFの信託報酬(運用管理費用)は、一般的な投資信託よりも低く設定されています。

ETFは取引所で直接売買されるため、販売会社への手数料が不要で、運用管理費用を抑えやすい構造になっているからです。

たとえば、信託報酬が年0.1%のETFと年0.5%の投資信託を比較した場合、100万円を10年間運用すると約6万円もの差が生まれます。

長期投資では、コストの差が運用成果に大きく影響するため、低コストは大きなメリットとなります。

手軽に分散投資ができる

ETFなら、1つの商品を買うだけで数百もの銘柄に分散投資が可能です。

個別株で分散投資をしようとすると、何十社もの株を個別に購入する必要があり、相当な資金と手間がかかってしまいます。

ですが、TOPIX連動ETFを1つ買えば東証プライム市場に上場する約2,000社に投資したのと同じ効果が得られます。

さらに、国内外の株式、債券、不動産、商品など様々なテーマや地域に連動したETFが豊富に用意されているため、自分の投資目的に合わせた分散がしやすいです。

投資初心者はなにからはじめたらいいの?初心者におすすめの投資方法について解説!

ETFのデメリット

ETFには様々なメリットがありますが、投資する前に知っておくべきデメリットもあります。

本章では、以下のデメリットについて紹介します。

- 価格の乖離が生じるリスク

- 分配金の自動再投資ができない

それぞれみていきましょう。

価格の乖離が生じるリスク

ETFには、理論上の価値(基準価額)と実際の市場価格が一致しない場合があります。

ETFの価格は需要と供給のバランスで決まるため、為替変動や評価タイミングのズレなどの影響で基準価額と異なる値がつくからです。

たとえば、人気が高いETFは基準価額より高い価格で取引され、逆に人気がないETFは基準価額より安い価格で取引されることがあります。

特に、流動性が低いETFでは、希望する価格で売買できずに価格乖離が大きくなるリスクがあります。

このリスクを避けるためには、取引前に出来高や板情報を確認し、流動性の高いETFを選ぶのが重要です。

分配金の自動再投資ができない

ETFのもう1つのデメリットは、分配金の自動再投資ができないことです。

ETFの分配金は、現金で口座に振込まれる仕組みになっており、投資信託のように自動的に再投資される機能がありません。

そのため、分配金を再投資したい場合は、自分でETFを買い付ける必要があります。

しかし、再投資のタイミングによっては市場価格が変動しており、思い通りの価格で買えない場合があります。

複利効果を最大限に活用したい長期投資では、この手間とタイミングリスクがデメリットです。

自動再投資を重視する方は、ETFと投資信託を使い分ける必要があります。

ETFについてよくある質問

本章では、ETFについて投資初心者の方からよく寄せられる以下の質問にお答えします。

- 新NISAでETFを購入できる?

- ETFはどうやってはじめたらいい?

それぞれ解説していきます。

新NISAでETFを購入できる?

ETFは、新NISA制度を利用して購入することが可能です。

新NISAには「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つがありますが、どちらの枠でもETFを購入できます。

ただし、それぞれの枠で購入できるETFの種類には違いがあります。

成長投資枠では、約345本のETFが購入可能です。(2025年6月時点)

購入できるETFの例として、以下のような商品があります。

- 日経225、TOPIX、JPX日経400などの国内株式指数連動型

- S&P500、NASDAQ100などの米国株式指数連動型

- 国内外のREIT(不動産投資信託)

- 外国債券に投資するETF

一方、つみたて投資枠で購入できるETFは、長期・積立・分散投資に適したものに限定されており、2025年6月時点では8本程度と限られています。

新NISAでもETFの購入は可能で、成長投資枠を中心に多くのETFが選べます。

新NISAを活用すれば、ETF投資の利益が非課税になるため、より効率的な資産形成が可能です。

ETFはどうやってはじめたらいい?

ETFは証券会社で口座を開設すれば、株式と同じように簡単に売買できます。

具体的な購入手順を4つのステップで説明します。

STEP1:口座開設

ETF投資をはじめるには、まず証券口座の開設が必要です。

口座開設には、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要なので準備しておきましょう。

口座の種類は「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、証券会社が自動的に税金を納付してくれるため面倒な確定申告が不要になります。

なお、ネット証券なら手数料が安く取引も手軽にできるので便利です。

STEP2:口座に購入資金を入金する

口座開設が完了したら、ETF購入に必要な資金を証券口座に入金します。

資金が不足していると注文が成立しないため、事前に入金しておきましょう。

多くの証券会社では銀行からの即時入金サービスを提供しており、リアルタイムで資金を反映させられます。

STEP3:購入したいETF銘柄を選ぶ

投資目的やリスク許容度に応じてETFを選びます。

信託報酬(運用コスト)や分配金利回り、過去の運用実績なども比較検討しましょう。

STEP4:注文の入力

証券会社の取引画面で、以下の項目を入力して注文します 。

- 銘柄コード(ETFの識別番号)

- 注文株数(何株買うか)

- 注文方法(指値注文か成行注文か)

指値注文は希望価格を指定する方法で、成行注文は価格を指定せずすぐに約定を優先する方法です。

なお、取引時間は平日9:00〜11:30、12:30〜15:30(東京証券取引所の場合)です。

初心者がお金の勉強を始めるなら?失敗しないためのステップとコツ

まとめ

ETFは、投資初心者にとって魅力的な金融商品です。

手軽に分散投資ができ、コストが安く、リアルタイムで売買できるという特徴は、これから投資をはじめる方にとって理想的です。

国内外の株式、債券、不動産、商品など幅広い資産に投資できるETFが揃っているため、自分の投資目的に合わせて選択できます。

価格乖離のリスクや分配金の自動再投資ができないというデメリットもありますが、適切な知識を持って投資すれば十分に回避可能です。

ETFは基本的な投資知識と計画的な投資により、長期的な資産形成の強力な味方となることでしょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。