株式投資で「次に上がる銘柄」を探すとき、多くの人はチャートや出来高に注目します。

もちろん重要ですが、それだけでは見落としやすいのが需給の偏りです。

なかでも検索されることが多いのが、「信用買い残が多いとどうなる?」という疑問でしょう。

信用買い残が増えると、一見「買いが強い=株価が上がりそう」に見えます。

ところが信用取引の買いは、いずれ決済(売り)をしなければならないため、状況によっては将来の売り圧力が積み上がっている状態にもなります。

本記事では、信用買い残の意味と「多いとどうなるのか」、そして実践的に使えるチェックポイントを整理して解説します。

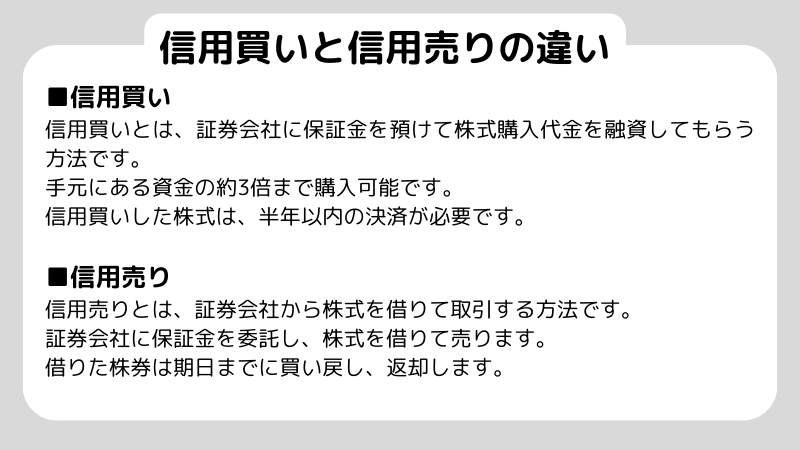

信用取引とは?

信用取引とは、手元にある資金を越えた金額の売買をする仕組みです。

証券会社から現金や株式を借りて、それを元手にします。

信用取引は、具体的には2種類にわかれます。

どちらの場合も、委託保証金を担保とすることで約3倍の取引が可能です。

信用買い残とは

信用買い残について、定義や信用売り残との違いなどを解説します。

信用買い残とは

信用買い残とは、投資家が証券会社から資金を借りて買ったまま、決済されていない株式の数の合計です。

信用買い残をチェックすることで、信用取引で買いポジションを保有している株式がどのくらい市場にあるかがわかります。

信用買い残が多いということは、多くの投資家が買いポジションを取っているということです。

一見すると強気に見えますが、将来的にそのポジションが決済される売り圧力になる可能性がある点に注意が必要です。

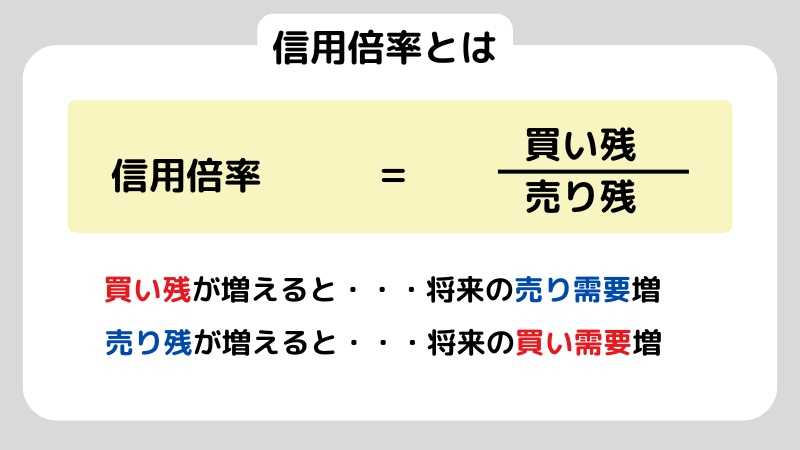

信用売り残との違い

信用売り残は、投資家が証券会社から借りて売却し、まだ買い戻していない株式の数の合計です。

売り残が多いと、将来的に買い残の需要が多くなることを表します。

買い残を売り残で割った倍率は信用倍率と呼ばれ、一般的には1倍以上となります。

信用買い残の注目ポイント

信用買い残は、2つのポイントに注目しましょう。

1つ目が、日々の売買高と信用買い残の比較です。

信用買い残の残高そのものの量だけでなく、売買高と比べた数値をとらえましょう。

信用買い残が大きい数字に見えても、日々の売買高が小さければ、ネガティブなインパクトが生まれるかもしれません。

売買高の1倍程度であれば問題ではありませんが、5倍、10倍と大きくなった時は注意しましょう。

2つ目が、過去からの推移です。

仮に信用買い残が多くても、過去と比べて減少しているのであればポジティブな評価ができます。

反対に、過去と比べて増加傾向が続いていると、決済売りがふくらんでおり注意が必要です。

信用買い残が多いとどうなるか

信用買い残が多いとどうなるか、ポイントを解説します。

株価が上がる可能性

信用買い残が多いということは、大勢の投資家が「これから株価が上がるだろう」と考えているということです。

相場は強気な買い勢力の優勢で、ここからさらに買いポジションを取る人も増えるでしょう。

特に、その企業の業績などの裏付けがある場合、株価上昇はより信用できます。

トレンドの初期に乗ることができれば、大きな利益を出すチャンスとなるでしょう。

株価が下がるリスク

信用買い残が多いということは、その株式を売りたいと考えてる人が少ない一方、期限内に売らなくてはいけないという人が多いという状態です。

つまり、将来的な売り圧力が大きくなっていると言えます。

また、株価が急落するとロスカットのために売らざるを得なくなる可能性もあり、売りが連鎖してどんどん株価が下がるリスクがあります。

株価が下がり含み損の投資家が増えると、新たな買いが入りにくくなる点もポイントでしょう。

信用倍率の見方と活用法

「信用買い残÷信用売り残」で算出する信用倍率からは、市場が強気か弱気か、需給状況は偏っているかを読み取れます。

一般的に、信用倍率が高くなりすぎると、将来的に売り圧力となるリスクが高まります。

目安として5倍以上は警戒されることが多いですが、業種や時価総額によって適正水準は異なるため、過去の推移と合わせて判断しましょう。

トレンドにのった買いが集まっており、過熱ゾーンにあるとも言えるでしょう。

倍率が1倍未満の場合、売り残が多く買戻しによる上昇が期待できます。

倍率が低いままで株価が下げ止まり、上昇に転じた場合は、そこから一気に買戻しが進むこともあります。

実際のチャート事例

実際に信用買い残が多い状況で、どういった動きがあったか事例を解説します。

日本マイクロニクスは2014年2月25日、13,870円の高値をつけました。

しかし、そこから下落が続き、5月1日には80%も下がった2,787円となっています。

この間、株価が動き始めたのは2013年11月ごろで、この際信用買い残高が2倍以上になり、増加傾向が続きました。

高値でエントリーした投資家は高値からの下落率をみて、株価が反発すると考え、逆張り買いが発生。

株価下落と信用買い残高の増加が並行して進みました。

これは典型的な、「株価下落」と「信用買い残高増加」が発生した需給悪化のパターンです。

よくある質問Q&A

Q1. 信用買い残が多いのは「買いが強い」ので良いことですか?

A. 良い場合もありますが、基本は注意が必要です。

上昇トレンド初期なら追随買いが増えて上がることもあります。

一方、買い残は将来の売りになるため、積み上がり過ぎは需給悪化を招きます。

Q2. 「信用買い残が多い=株価は下がる」と考えていいですか?

A. 一概には言えません。

株価上昇と同時に買い残が増える局面は上昇が続くこともあります。

判断は売買高・推移・トレンドと合わせて行いましょう。

Q3. 信用買い残はどれくらいから「多い」と判断しますか?

A. 絶対的な基準より、“その銘柄の過去”と“売買高”が基準です。

買い残が売買高に対して過大(数倍〜)で、それが継続しているなら警戒度が上がります。

Q4. 信用倍率は何倍から危険ですか?

A. 目安として5倍以上で警戒されることがありますが、銘柄ごとに違います。

大切なのは、その銘柄の過去推移と比べて極端に高いかどうかです。

まとめ

信用買い残が多いとどうなるかは、「上昇の勢いが強いサイン」になる場合もあれば、「将来の決済売り=売り圧力が積み上がっている状態」になる場合もあります。

重要なのは買い残単体で判断せず、①売買高との比較(吸収できる規模か)②過去推移(増加か減少か)③信用倍率(需給の偏り)をセットで確認することです。

とくに株価下落と買い残増加が同時に進む局面は需給悪化の典型なので、エントリー前に必ずチェックしましょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。