「公務員でも投資はできるの?」「副業禁止だから資産運用も制限されるのでは?」と疑問に思っていませんか?

安定した収入がある一方で、将来の年金不安や物価上昇を考えると投資による資産形成を検討したいという公務員の方が増えています。

そこで今回は、公務員でもできる投資の種類と法律上の注意点について詳しく解説します。

また、公務員という安定した職業の特性を活かした効果的な投資スタイルについても紹介しました。

ぜひこの記事の内容を参考に、法令遵守しながら計画的な資産形成をはじめてみてください。

公務員でもできる投資とは?

公務員でも株式投資や投資信託、債券などの様々な金融商品への投資が可能です。

ただし、国家公務員法・地方公務員法で定められた内容を理解して投資を行うことが重要です。

本章では、公務員の投資に関する基本的なルールを詳しくみていきましょう。

国家公務員法・地方公務員法で禁止される範囲

まず知っておきたいのは、公務員が法律で禁止されている活動の範囲です。

国家公務員法・地方公務員法では、以下の行為が明確に禁止されています。

- 営利を目的とする私企業(会社・団体)の役員、顧問、評議員を兼ねること

- 自ら営利企業(商業・工業・金融業など)を営むこと

- 許可なく営利団体の役員等を兼ねること

- 報酬を得て事業や事務に従事すること

引用:国家公務員法第103条

引用:国家公務員法第104条

引用:地方公務員法第38条

これらの規定は、公務員が本業に専念するために設けられました。

つまり、「会社を経営する」「企業の役員になる」といった事業運営への直接的な関与が禁止されているのであって、金融商品への投資そのものは対象外です。

投資(資産運用)と副業(事業収入)の違い

投資(資産運用)と副業(事業収入)は、お金を増やす方法として似ているようで仕組みや特徴が大きく異なります。

投資は「お金を使ってお金を増やす」仕組みであり、副業は「自分の労働やスキルを使ってお金を稼ぐ」仕組みです。

投資(資産運用)の特徴は、自分が直接働かなくても資産が増える可能性があることです。

たとえば、株式や投資信託などに投資して、配当や値上がり益を得る方法などが挙げられます。

一方副業(事業収入)の特徴は、自分が作業やサービスを提供して収入を得ることです。

ブログ運営、ライター、ハンドメイド販売、プログラミングなどが副業に当たります。

このように、投資は「お金がお金を生む」仕組みで副業は「自分が働いて収入を得る」仕組みと覚えておくとわかりやすいです。

公務員でもできる投資の例

公務員が法律上問題なく行える投資と、注意が必要な副業を整理すると以下のようになります。

| 分類 | 具体例 | 公務員の可否 |

| 投資(資産運用) | ・株式投資

・投資信託 ・債券 ・FX ・仮想通貨 ・不動産投資 |

可能 |

| 副業(事業収入) | ・アルバイト

・個人事業 ・営利企業の役員 ・事業経営 |

原則禁止 |

表をみればわかるように、金融商品への投資は基本的に問題ありません。

ただし、投資を行う際、勤務時間中の取引は違法となる可能性があるため、必ず勤務時間外に行うようにしましょう。

注意が必要なケース

不動産投資は例外や注意点が多いため、事前確認と慎重な対応が必要です。

公務員が許可なく不動産投資を行える条件は、以下のとおりです。

- 5棟10室未満の規模

- 年間家賃収入500万円未満

- 管理業務は管理会社に委託する

これらの条件を満たせば、不動産投資も可能とされています。

ただし、例外として相続や転勤による自宅賃貸など、やむを得ない事情があれば規模を超えても承認される場合があります。

条件を超えると副業とみなされ減給や懲戒処分のリスクがあるため、必ず事前に担当窓口へ確認することが重要です。

副業で月20万円を稼ぐ方法!おすすめの職種5選と稼ぎ方のコツを解説

公務員でも安心できる投資の種類一覧

公務員でも様々な投資手法を活用して、資産形成を進められます。

法律的に問題なく、かつ投資初心者でもはじめやすい投資の種類は以下のとおりです。

- 株式投資

- 投資信託

- iDeCo

- 債券

- 外貨預金

- ポイント投資

それぞれ解説します。

株式投資

株式投資は、公務員でも問題なく行える代表的な投資方法の一つです。

株式投資とは、企業の株式を購入しその企業の成長や利益に応じて、配当や値上がり益を得ることを目指す投資方法です。

株式を保有すると企業の業績向上や経済成長の恩恵を受けられるため、多くの人が資産形成や資産運用の手段として活用しています。

たとえば、A社の株を100株購入した場合、A社の業績が上がって株価が上昇すれば、その分売却益が得られます。

また、A社が配当金を出せば、株主として配当金を受け取ることも可能です。

なお、株式投資では利益にかかる税金が非課税であるNISA口座での運用もできます。

投資信託

投資信託とは、多くの投資家から集めたお金を、専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに分散して運用する金融商品です。

投資信託には株式や債券、不動産など様々な資産に投資するタイプがあり、目的やリスクに応じて選べます。

月々100円からはじめられる商品も多く、投資経験がない方でも手軽にスタートできるのが大きなメリットです。

また、ファンドマネージャーが運用を担当するため、投資家自身が個別銘柄を選んだり市場を分析したりする必要がありません。

投資信託はプロに運用を任せて、少額から分散投資できる便利な金融商品といえます。

ちなみに、投資信託も株式投資同様にNISA口座で運用できます。

iDeCo

iDeCo(イデコ)とは、老後資金として自分で積み立てて、60歳以降に受け取れる私的年金制度です。

掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税で受取時も一定額まで税制優遇が受けられるため、節税効果が大きいです。

たとえば年収が500万円の公務員が、毎月2万円(年間24万円)をiDeCoで積み立てると、年間約4.8万円の節税効果が見込めます。

iDeCoは、自分で将来の年金を準備しながら、税制優遇も受けられる有利な制度で、老後資金の準備や節税を考える公務員の方に適した選択肢です。

なお、iDeCoについては以下記事で詳しく解説しているので、一読してみてると理解が深まります。

iDeCoは30代からはじめるのがベスト!iDeCoを30代からはじめる3つのメリットを解説

債券

債券とは、国や企業などがお金を借りるために発行する有価証券です。

債券への投資は国や企業にお金を貸すことになるため、定期的に利子を受け取り、満期時には元本が返還されます。

たとえば、年利2%の債券を100万円で購入した場合、毎年2万円の利子を受け取り、満期日には元本の100万円が戻ってくる仕組みです。

また、債券には国債・地方債・社債など様々な種類があり、発行体や条件によってリスクや利回りが異なります。

債券はお金を貸すことで利子を受け取れる金融商品であり、比較的安全性が高く安定した収益を目指す投資手段として活用されています。

外貨預金

外貨預金とは、日本円ではなく米ドルやユーロなどの外国通貨で預金する金融商品です。

外貨は、日本円よりも高い金利が期待できる場合があり、さらに為替レートの変動によって「為替差益」を得られる可能性があります。

たとえば、1米ドル=100円の時に1万ドルを外貨預金し、1米ドル=150円になった時に円に戻すと、為替差益で円預金よりも多くの金額を受け取れます。

ただし、為替リスクもあるため、円安・円高の動向を理解した上で投資することが重要です。

ポイント投資

ポイント投資とは、日常生活で貯まったポイントを使って手軽にはじめられる投資手法です。

たとえば、楽天ポイントやTポイントなどを使い投資信託や株式に投資できるサービスがあり、手軽にはじめることが可能です。

また、投資額が少ないため大きな損失リスクを避けられ、投資の仕組みや値動きに慣れる練習にもなります。

ただし、投資対象が限定されていたり、場合によっては手数料がかかったりするなどのデメリットもあります。

ポイント投資などのライトな投資は、初心者が少額・低リスクで投資を体験できる手段であり、投資への第一歩として有効です。

注意が必要な投資・グレーな投資

公務員でも法律上は可能だけど、注意が必要な投資は以下のとおりです。

- FX・仮想通貨

- 事業投資(クラウドファンディング含む)

これらの投資は完全に禁止されているわけではありませんが、やり方によっては違法になるリスクがあるため、慎重に検討する必要があります。

FX・仮想通貨

公務員でもFXや仮想通貨への投資は法律上可能ですが、短期売買には特に注意が必要です。

短期売買では、値動きの確認や頻繁な取引が求められることによる、勤務時間中の取引や画面チェックが職務専念義務違反となるリスクが高いからです。

国家公務員法では「職務専念義務」が、以下のように記載されています。

「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」

引用:国家公務員法第101条

このように、公務員が勤務時間中に職務以外の活動に従事することを禁止しているため、違反すると懲戒処分の対象となる可能性があります。

FXや仮想通貨は24時間取引が可能で、相場の急変動も頻繁に起こるため、ついつい勤務時間中にスマートフォンで相場をチェックしてしまいがちです。

しかし、これが職場で発覚すれば「職務専念義務違反」として処分される可能性があります。

公務員はFXや仮想通貨投資自体は可能ですが、短期売買は職務専念義務違反やリスク管理の観点から注意が必要です。

事業投資(クラウドファンディング含む)

事業投資とは、株式や投資信託などの金融商品への投資ではなく、実際の事業に資金を投じてリターンを得る行為です。

公務員が事業投資をすること自体は、原則として国家公務員法・地方公務員法が定める副業禁止規定には抵触せず、問題ありません。

ただし「自ら経営に積極的に関与している」「実質的に業務を行っている」と判断されると、副業とみなされる可能性があります。

たとえば、クラウドファンディングで飲食店に投資した場合、単純に資金を提供するだけなら問題ありません。

ですが、店舗運営に関わったり、経営判断に参加したりすると副業とみなされるリスクがあります。

そのため、事業投資を行うなら投資規模・収入・関与度が副業規制に抵触しないか、必ず事前に所属先へ確認・相談することをおすすめします。

公務員におすすめの投資スタイル

公務員の方には「長期的」で「安定的」な投資スタイルが適しています。

なぜなら、公務員は安定した収入と雇用があるという大きなメリットを活かせるからです。

本章では、公務員の特性を活かした3つのおすすめ投資スタイルを詳しく紹介していきます。

長期積立投資

公務員には安定した給与収入があるため、計画的に毎月一定額を無理なく長期的に積み立てられる「長期積立投資」がおすすめです。

短期間だと損をするリスクも大きいですが、長期間続けることで損失のリスクを大幅に減らせるからです。

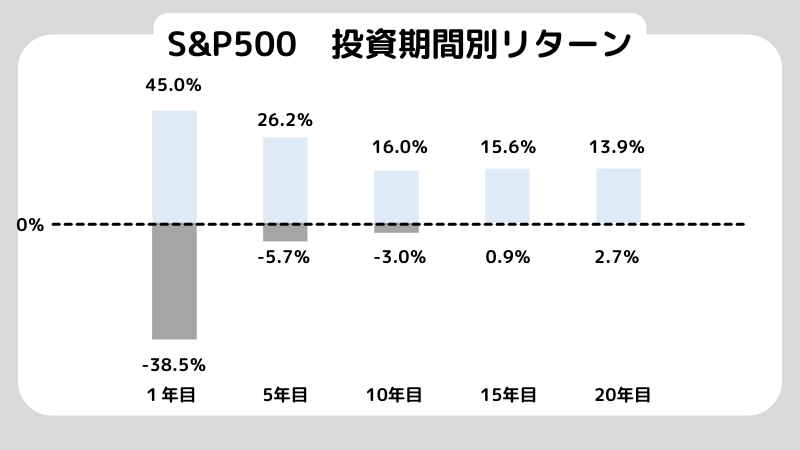

たとえば、アメリカの代表的な株価指数であるS&P500に連動する投資信託に投資した場合をみてみましょう。

このデータは1950年から2024年までの期間における、積立投資継続年数ごとのリターンの上限値と下限値を表しています。

1年間だけ投資した場合は、+45%〜-38.5%と成績に波がありリスクも大きいことがわかります。

ですが5年、10年と続けた場合だんだんと成果のバラツキが小さくなっていき、15年間以上続けるとどのタイミングで投資をはじめた人でも、全員がプラスリターンです。

このように、公務員という安定した職業の利点を活かして、長期間にわたってコツコツと投資を続けることでリスクを抑えた資産形成が可能です。

高配当投資

高配当投資は企業の株を保有して配当金を得る投資で、給与以外の安定収入源となりやすい特徴があります。

高配当投資は配当として定期的な安定収入を得られますが、不動産投資とは違い比較的手軽に取り組めるため、忙しい公務員の方に適した投資スタイルです。

たとえば、配当利回りが3%以上の企業で、過去に安定して配当を出し続けている企業を選ぶと、長期的に安定した配当収入が期待できます。

また、複数の業種や企業に分散して高配当株を保有すると、リスクを抑えながら安定したインカムゲインを得ることが可能です。

年間100万円分の高配当株を保有し、平均配当利回りが3%であれば、年間3万円の配当収入を得られます。

このように、高配当株に投資すると公務員でも安定的に配当収入を得ながら、長期的な資産形成を目指せます。

福利厚生を活用した資産形成

公務員の方は、福利厚生を活かした資産形成も有効です。

なかでも給与から自動的に積み立てる財形貯蓄を活用すると、貯蓄が苦手な人でも無理なくお金を貯められます。

財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄を利用すれば、一定金額まで利子に税金がかからないメリットがあるため住宅購入や老後資金の準備に役立ちます。

財形貯蓄は福利厚生を活用した堅実な資産形成方法として、有効な選択肢です。

副業で不動産投資を始めるリスクとは?失敗しないためのポイントを解説

投資における注意点

公務員が投資を行う際には、一般の会社員以上に注意すべきポイントがいくつかあります。

本章で紹介する注意点は、以下の3つです。

- 公務員は仮想通貨はできる?

- 不動産投資はどこまでならOK?

- 公務員が投資をはじめる際の注意点

それぞれ解説します。

公務員は仮想通貨はできる?

公務員でも仮想通貨(暗号資産)への投資は可能です。

副業禁止の規定はありますが、仮想通貨投資は「資産運用」とみなされるため、原則として問題ありません。

公務員の副業禁止は「営利を目的とする事業や役員兼任」などを制限するものであり、株式やFX、仮想通貨といった投資活動は資産運用に該当し副業には当たらないからです。

ただし、勤務時間中に投資活動を行うことは禁止されています。

公務員でも仮想通貨投資は可能ですが、「勤務時間外に行う」などのルールを守ることが大切です。

投資リスクや職場の規則を十分に確認してから仮想通貨への投資をはじめましょう。

不動産投資はどこまでならOK?

1章でも紹介しましたが、公務員が許可なく不動産投資できる範囲は、以下の3つの条件をすべて満たす場合です。

- 5棟10室未満の規模

- 年間家賃収入500万円未満

- 管理を委託する

国家公務員法・地方公務員法では副業が原則禁止されていますが、上記3条件を守れば「営利企業の経営」とはみなされず、許可不要で投資が可能とされています。

たとえば、ワンルームマンション5室所有で年間家賃収入480万円なら問題ありませんが、アパート1棟(12室)を所有するには許可が必要です。

もし、所有条件を超える場合や相続等で規模が大きくなった場合は、速やかに所属部署に相談するようにしましょう。

公務員が投資をはじめる際の注意点

特に公務員が投資する際に注意が必要なこととして、インサイダー取引が挙げられます。

インサイダー取引とは、上場企業の内部情報を利用して未公開の重要事実をもとに株式などを売買する違法行為です。

公務員は業務上、企業の未公表情報に接する機会が多く、これを利用した取引は金融商品取引法で厳しく禁止されており、違反すれば懲戒処分や刑事罰の対象となります。

たとえば、自治体の公共事業に関する情報を事前に知って、関連企業の株式を購入するような行為は明確にインサイダー取引に該当します。

そのため、投資する際はインサイダー取引の疑いをもたれないよう、常に慎重に投資先を選ぶようにしましょう。

まとめ

今回は、公務員でもできる投資について詳しく解説しました。

公務員が投資を行う際は、まず国家公務員法・地方公務員法で禁止されている「副業」と「投資(資産運用)」の違いを明確に理解することが重要です。

株式投資や投資信託、債券などの金融商品への投資は基本的に問題ありませんが、勤務時間中の取引は避け、インサイダー取引に該当しないよう注意しましょう。

また、公務員には安定した収入があるという特性を活かした「長期積立投資」「高配当投資」「福利厚生を活用した資産形成」がおすすめです。

ただし、不動産投資やFX・仮想通貨については、規模や取引方法によって制限があるため、事前に所属先への確認が欠かせません。

今回解説した知識を活用して、法令を遵守しながら計画的な資産形成に取り組んでいただければ幸いです。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。