信用倍率とは、信用取引における買い残と売り残のバランスを数値で示す指標です。

一見すると「倍率が高い=良い」「低い=悪い」と思われがちですが、実際には相場状況や銘柄特性によって解釈が異なるため、単純な判断は誤りにつながることがあります。

本記事では、信用倍率の定義と計算式、1倍の意味、相対的な見方に加えて、よく併用される関連指標・データの確認先・実務でのチェックポイントまでを解説します。

信用倍率だけに頼らず、落ち着いて相場を読み解くための基礎知識としてご活用ください。

信用倍率の目安は1倍より高いか低いか

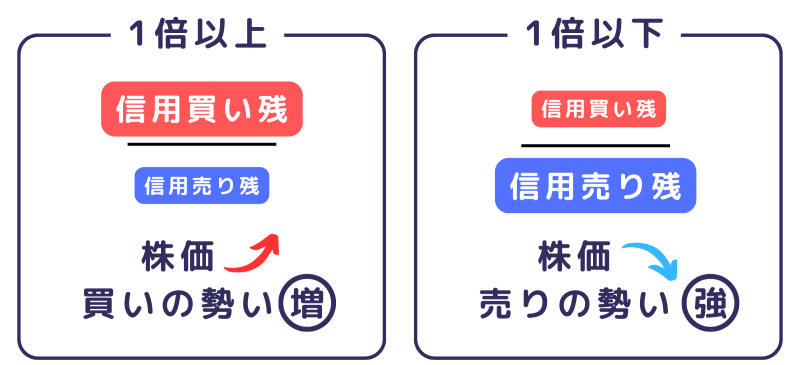

信用倍率の目安は、「1倍より高いか低いか」です。

1倍よりも高ければ買いの勢いが強く、1倍よりも低ければ売りの勢いが強いことを示します。

買いの勢いが強ければ株価上昇の見込みが、売りの勢いが強ければ株価下落の見込みがあります。

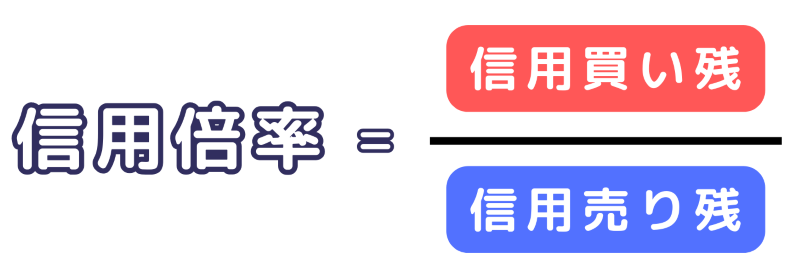

信用倍率は「信用買い残÷信用売り残」

信用倍率は、「信用買い残÷信用売り残」で求められます。

買い残が多いほど数値は大きく、売り残が多いほど小さくなります。

ここで混同しやすいのが貸借倍率です。

貸借倍率は制度信用に関する「貸株残(売り残)と融資残(買い残)」の比率で、開示主体やデータ範囲が異なる場合があります。

どちらも需給の方向感を把握する目安ですが、対象や集計の違いを理解しておくと、数値のズレを受け止めやすくなります。

なお、倍率はバランスを表す指標で、規模(残高水準)や推移(時系列)を併せて見ることで意味合いが明確になります。

一般的な信用倍率は1倍

一般的な信用倍率は1倍です。

信用買いの残高と、信用売りの残高の量が同じであるとき、信用倍率は1倍となるからです。

ただ、信用売りよりも信用買いのほうが基本的には多いため、信用倍率が1倍以上となっている銘柄が多いといえます。

買い時売り時はケースバイケース

信用倍率に、買い時売り時の明確な水準はなく、ケースバイケースだといえます。

倍率という性質上、状況によって数値の意味合いが変化するためです。

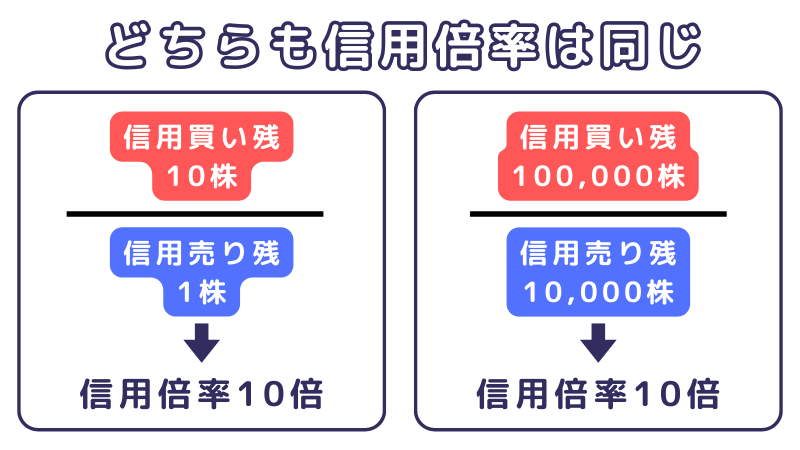

例えば信用倍率10倍の銘柄が2つあるとします。

片方は、信用買い残10株・信用売り残1株です。

もう片方は信用買い残100,000株・信用売り残10,000株です。

どちらも信用倍率は10倍ですが、株数の差は9株と90,000株でかなり違いますね。

同じ倍率でも、勢いの強さは違うのです。

そのため、信用倍率だけで「ここが買い時・売り時」といった明確な水準はありません。

【初心者向け】信用取引とは?リスクを抑えた上手な活用方法もご紹介

信用倍率1倍以上の場合の考え方

信用倍率が1倍以上である場合の考え方を解説します。

基本的には信用倍率1倍である銘柄のほうが多いです。

とはいえ、1倍以上であればそれは買いの勢いが強いことを示します。

具体的にどのように考えればよいのかを見ていきましょう。

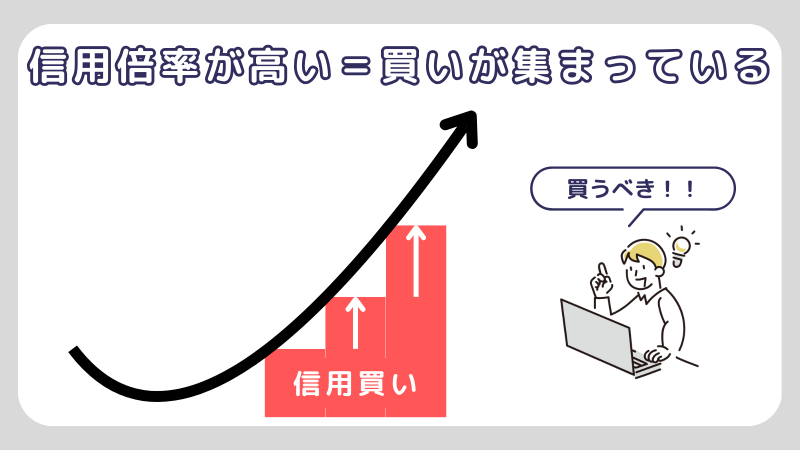

株価上昇を予想する投資家が多い

信用倍率が1倍以上ということは、信用買いの割合の方が多く「株価上昇を予想する投資家が多い」と読み取れます。

通常よりも信用倍率が上がっているなら、それだけ買いの勢いが強まっている証拠です。

今後上昇するかもしれないと考えて、他の指標でも株価上昇のシグナルが出ていないか確認してみましょう。

全体平均と比較してみる

信用倍率が3倍だから高い、と考えるのはオススメできません。

なぜなら、その銘柄はいつも信用倍率が10倍であるかもしれないからです。

いつも10倍であれば、3倍はむしろいつもより低いといえますね。

信用倍率が高いか低いかは、これまでの倍率と比較して考えましょう。

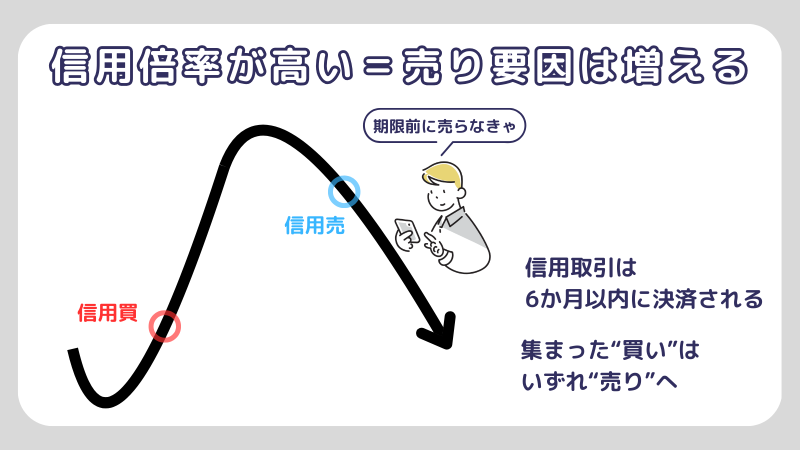

倍率が高いほど売り要因は増える

信用倍率が高ければ高いほど、売りの要因は増えます。

信用買いは、基本的に返済期限が6か月と定められています。

6か月後には必ず売りとして決済しなければならないのです。

つまり、信用買いが積み上がるほど、将来的にはそれらがすべて売りに転じる可能性が高まります。

信用倍率が高いからといって、必ずしも株価が上昇するわけではないことは忘れないでおきましょう。

異常に高い信用倍率は暴落リスクのシグナル

信用倍率が異常に高い水準にある場合は、株価急落(暴落)リスクに注意が必要です。

買い残が過度に積み上がると、相場の上昇余地が限られ、反転下落時に一斉の手仕舞い売り(投げ売り)が発生しやすい構造になります。

そもそも信用取引の買いポジションは、約6か月以内に反対売買で決済する必要があるため、投資家はどこかで利益確定または損切りを行わなければなりません。

そのため、「そろそろ天井だ」と判断する参加者が増える局面では、売りが売りを呼び、短期間で株価が大きく下落するケースも見られます。

信用倍率の高止まりは、買いポジションの解消圧力が潜在的に高い状態を意味します。

市場全体が強気ムードのときこそ、冷静に需給バランスを確認しておくことが重要です。

靴磨きが株に関心を持ち始めたら天井に近い?「靴磨きの少年」の話を解説

信用倍率1倍以下の場合の考え方

信用倍率1倍以下の場合はどのように考えればよいのでしょうか。

1倍以下であるなら、それだけ信用売りの残高の割合が多いことを示します。

それだけ売りの勢いが強いことを示しているのです。

信用倍率1倍以下の時どう動いていけばいいのか、見ていきましょう。

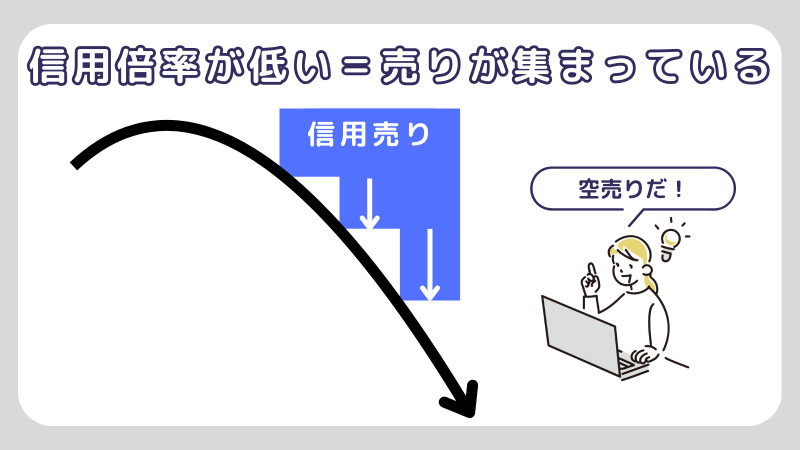

株価下落を予想する投資家が多い

信用倍率1倍以下は、株価下落を予想する投資家が多いことを示します。

信用売りの割合が大きく、売りの勢いが強いからです。

通常よりも信用倍率が低くなっていれば、売りの方向に株価が変動しているのではないかと考えて、分析を進めてみましょう。

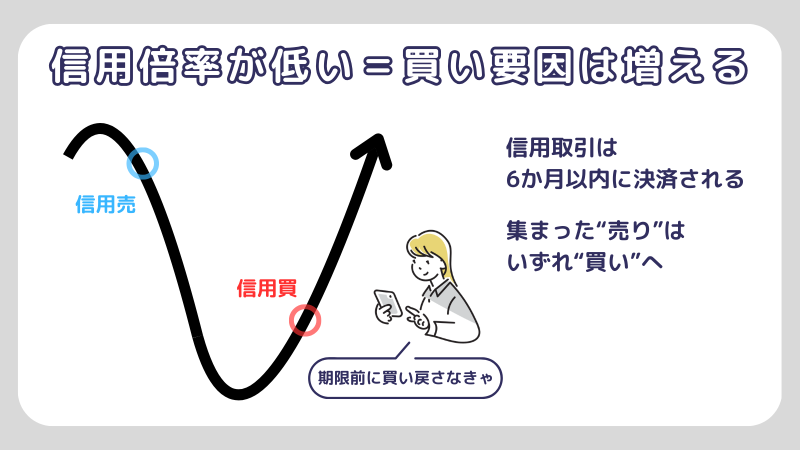

倍率が低いほど買い要因は増える

信用倍率が低ければ低いほど、買いの要因は増えていきます。

信用売りは6か月以内に買戻しをしなければならないからです。

倍率が低いということは、それだけ信用売りが多いということです。

これらのポジションはいずれ買い戻しが必要となるため、将来的には買い圧力として作用する可能性があります。

またそれを見越して「株価は今後上がるだろう」と予測して、買いを入れる投資家もいるのです。

そうなれば一転株価上昇となることもあります。

1倍以下なら買ってみる価値はある

信用倍率が1倍に近い、または1倍を下回る銘柄は、一般的に「好取組銘柄」と呼ばれ、需給面での上昇余地が期待されやすい傾向にあります。

これは、信用売り(空売り)が買い戻しに転じる際に株価を押し上げる要因になりやすいためです。

つまり、売りポジションを持つ投資家が決済のために買い戻しを行う「買い戻し需要」が、相場を支える形になる可能性があるということです。

そのため、信用倍率が1倍以下の銘柄は需給面で注目されることが多いといえます。

ただし、必ずしも株価が上昇するとは限らず、業績や地合い次第では下落基調が続くケースもあります。

倍率だけで判断せず、テクニカル指標やファンダメンタルズ要因とあわせて総合的に評価することが大切です。

信用倍率とあわせて確認したい指標

信用倍率だけで判断するのではなく、他の関連指標も併せて確認することが重要です。

信用倍率はあくまで「買いと売りの残高バランス」を示すにすぎず、実際の取引状況や勢いを把握するには、変化率・回転日数・取引活発度などの補助データが欠かせません。

ここでは、信用倍率と同時に見ておきたい代表的な指標を整理します。

信用買い残と信用売り残の変化率やバランス

信用倍率は「比率」ですが、実際の買い残・売り残の推移や増減率を見ることで、より精度の高い分析が可能になります。

たとえば、前週から信用買い残が大幅に減少しているのに、信用倍率が依然として5倍を維持している場合、

見かけ上の倍率は高くても、買い方の勢いがすでに鈍化している可能性があります。

逆に、信用売り残が急減している場合は、売り方の買い戻し(踏み上げ)リスクを示唆するケースもあります。

したがって、単なる割合ではなく、残高そのものの水準や変化率も併せて確認することが大切です。

取引の活発さを示す回転日数

回転日数とは、信用取引において「新規建てから決済まで」にかかる平均日数を表す指標です。

たとえば回転日数が30日なら、信用建玉が平均して約30日で決済されていることを意味します。

この数値が短いほど、売買が頻繁に行われており、市場の流動性が高いことを示します。

一般的な目安としては、10日以内で活発、5日以内で過熱状態とされ、過熱時には株価が一時的な天井圏や底値圏にある可能性も指摘されます。

信用倍率と回転日数を組み合わせることで、「買い方・売り方のどちらが優勢なのか」「どの程度の勢いで取引が進んでいるのか」といった、需給のリアルなバランスをより立体的に把握できます。

判断の順序チェックリスト

迷いを減らすには、毎回同じ順序で確認することが近道です。

倍率だけに依存しない、シンプルなフローを提示します。

必要に応じて自分のルールに置き換えてご活用ください。

Step1:銘柄特性—通常の倍率レンジや流動性を把握。

Step2:最新倍率と残高水準—比率だけでなく株数の規模を確認。

Step3:週次の増減—買い残/売り残の変化方向と大きさ。

Step4:価格トレンド—移動平均の傾き・位置関係。

Step5:出来高/売買代金—平常比での活発度。

Step6:回転日数—短期化/長期化の傾向。

Step7:イベント日程—決算・増資・優待・指数関連の前後。

Step8:地合い—市場全体の方向やボラティリティ。

メモ欄を設け、矛盾(例:倍率は上昇しているが出来高は低下)を記録しておくと、後日の検証や傾向分析に役立ちます。

まとめ

信用倍率は、買い残と売り残のバランスをつかむ入口です。

1倍という目安を起点に、規模(残高水準)・時系列(推移)・銘柄特性を重ねて読み、関連指標やイベント情報と照合することで、解釈の精度が高まりやすくなります。

信用倍率を固定的なサインとして捉えるのではなく、複数の視点で裏取りを行う「判断の型」を持つことが、安定した投資判断につながります。

基礎を押さえた上で、自分に合う確認手順を整え、落ち着いた運用につなげていくことが大切です。

バンドウォークとは?順張りで利益を出せるようになる見極め方を解説

著者プロフィール

根本 卓(株塾・インテク運営責任者)

1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。