「浮動株(ふどうかぶ)」という言葉を聞いたことはあっても、具体的に何を指すのか、株価や指数にどう関係するのかは分かりにくいものです。

本記事では、浮動株と特定株の基礎から、浮動株比率が流動性や価格変動に与える一般的な影響、TOPIXなどで採用される“フリーフロート調整”の考え方までをやさしく解説します。

確認先やよくある誤解もあわせて紹介します。

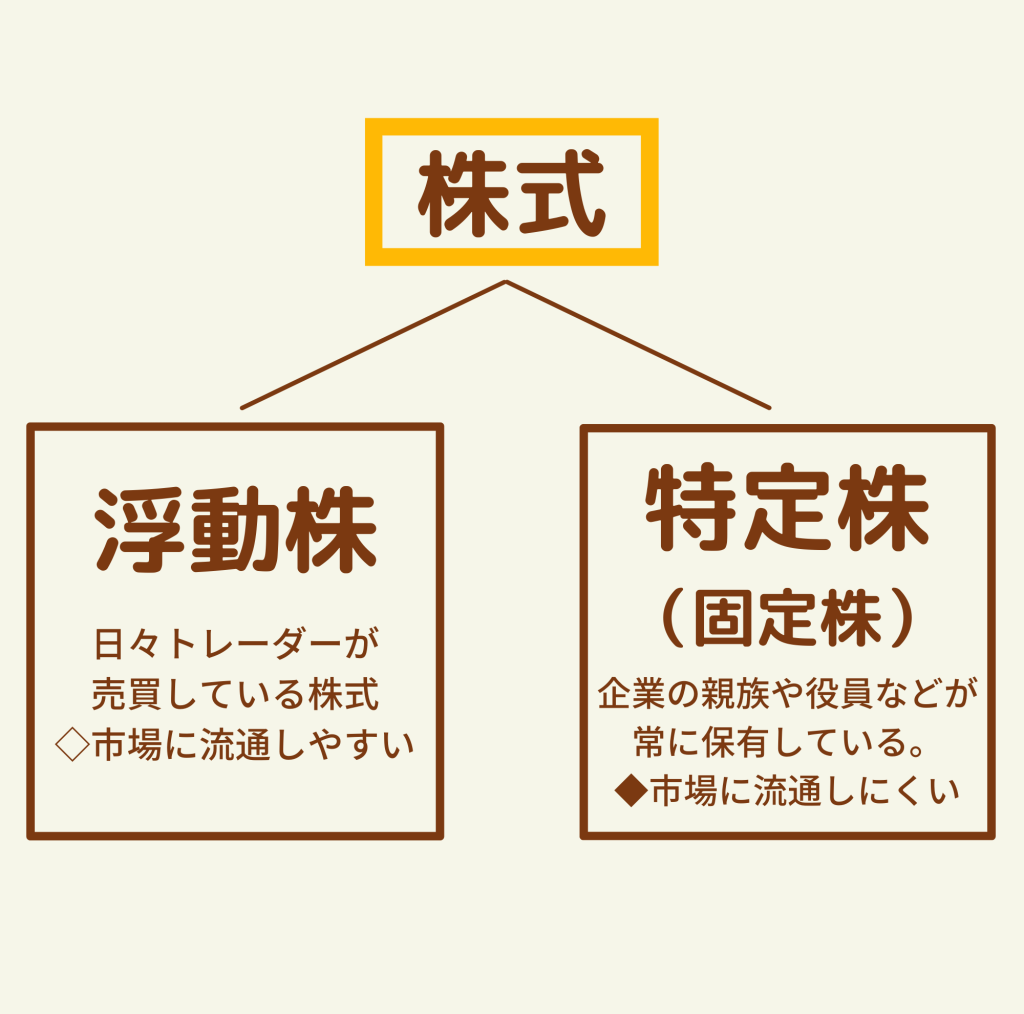

浮動株とは

「浮動株(ふどうかぶ)」とは、日々の売買に回りやすい株式をまとめて指す用語です。

対になる概念として、創業者や親会社などが恒常的に保有する「特定株」があります。

まずは両者の違いを簡潔に整理し、全体像をつかみましょう。

一般的に、浮動株は「市場で流通する可能性が高いとみなされる株式」を指します。

一方の特定株(固定株とも呼ばれます)は、創業者一族・役員・親会社・関連会社・自己株式など、恒常的な保有が見込まれる株式です。

発行済株式数は、これら浮動株と特定株の2つの集合から構成されます。

なお、長期保有の個人株主がいる場合でも、公開情報上では一律に特定株として扱われるわけではありません。

また、複数の株式会社がお互いの株式を保有し合う「持ち合い株式」も特定株に分類されます。

さらに、トレーダーのなかにも短期保有派と長期保有派が存在します。

長期保有派のトレーダーが保有する株は市場に出回りにくいため、特定株と思われがちですが、これらは浮動株としてカウントされます。

その理由は、どの株が長期保有株なのかを正確に見分けたり把握したりすることが困難だからです。

浮動株の割合による株価への影響

浮動株の「割合」は、売買の付きやすさや価格の振れ方に関係します。

ここでは、需給メカニズムの観点から、浮動株比率の高低がもたらしやすい一般的な影響を整理します。

浮動株比率が高い銘柄

浮動株比率が高いということは、株式市場で実際に流通している株式の割合が多く、売買がしやすい状態にあるという意味です。

市場に出回る株が多いため、「タイミングが合えば株を買いたい・売りたい」と考えるトレーダーも増え、取引が活発になります。

その結果、流動性が高く、株価の変動(値動き)も比較的頻繁に起こりやすい傾向があります。

ただし、参加者が多い分、買いたい人と売りたい人のマッチングが成立しやすく、取引がスムーズに進むという側面もあります。

このため、一度に大きく値が跳ね上がるような動きは起こりにくく、全体的には値動きが緩やかになりやすいのが特徴です。

浮動株比率が低い銘柄

浮動株比率が低いということは、株式市場で実際に流通している株式が少ない状態を指します。

そのため、売買の機会が限られ、取引があまり活発に行われにくくなります。

取引量が少なく流動性が低いため、株価の動きも穏やかで、値動きが鈍くなりやすい傾向があります。

では、もし浮動株比率の低い銘柄が、企業の新サービス発表や業績好調などをきっかけに注目され、「株を買いたい」という投資家が急増したらどうなるでしょうか。

市場で流通している株の数が少ないため、買い注文がわずかに増えるだけでも需給が逼迫し、株価が急上昇しやすくなります。

これが、浮動株比率の低い銘柄が“値が飛びやすい”と言われる理由です。

ただし、浮動株比率が低いということは、裏を返せば特定株の比率が高いということでもあります。

この特定株を保有する創業者や親会社、役員などは、株価が急上昇してもすぐに売却することはほとんどありません。

結果的に、流通量の少なさと特定株主の保有継続が重なり、需給の偏りがさらに株価上昇を後押しするという構造が生まれます。

株価の決まり方がわかる!株価が変動する理由と実例も合わせて解説

浮動株数を採用した東証株価指数(TOPIX)

東証株価指数(TOPIX)をご存じでしょうか。

TOPIX(Tokyo Stock Price Index)は、発行済株式数ではなく「浮動株数」を基準に算出される株価指数です。

かつては、浮動株数に特定株を加えた発行済株式数全体を用いて算出していました。

しかし、株価指数に連動するインデックス型の投資信託や、パッシブ運用を行う年金基金などが増えるにつれ、浮動株数を考慮した算出方法が求められるようになりました。

なぜなら、運用のベンチマークとなる株価指数が浮動株を考慮していない場合、浮動株比率が高い銘柄も低い銘柄も同じ比率で注文を出さざるを得なくなるためです。

もし浮動株比率の低い銘柄に対して大口の買い注文を出すと、需給の偏りによって株価が急変動し、市場全体の混乱を招くリスクがあります。

こうしたリスクを抑えるために、現在のTOPIXでは市場で実際に流通している「浮動株数」を用いた算出方式が採用されているのです。

企業側の視点(安定性と流動性のバランス)

浮動株比率は、企業の資本政策や株主構成と密接に関わる指標です。

ここでは、一般的に語られるポイントを「安定性と流動性のバランス」という視点から整理してみましょう。

安定株主が一定の割合を持つことは、中長期的な経営方針を支えやすいというメリットがあります。

一方で、市場に流通する株式が少なすぎると、日々の売買が成立しにくくなったり、指数連動型ファンドなどの資金が流入しづらくなったりする懸念もあります。

つまり、安定性と流動性のあいだにはトレードオフ(相反関係)が存在し、どちらか一方だけを重視することが必ずしも最適とは限りません。

企業側は、資本政策や市場区分、株主構成の変化などを踏まえながら、全体のバランスを検討します。

一方、投資家側は、特定株や自己株式の保有状況などの公開情報を確認し、流通量の観点を理解しておくことが、銘柄特性を把握するうえで役立ちます。

どこで確認できる?浮動株データの見方

「浮動株比率はどの資料で確認できるのか?」という疑問は多くの投資家が抱きます。

ここでは、一般的な確認先と関連項目の名称を整理しておきましょう。

まず一次情報としては、有価証券報告書の「大株主の状況」「自己株式」の項目が基本です。

そのほかにも、IR資料や臨時報告書などの開示情報が参考になります。

また、取引所や指数事務局が公表する資料の中で、フリーフロート(浮動株)に関する注記が掲載されている場合もあります。

二次情報としては、会社四季報や各種データベースなどの集約媒体が便利です。

ただし、これらは算出基準や基準日が異なる場合があるため、数値を比較する際には注意が必要です。

また、社内持株会・役員持株・持ち合い株・自己株式などの扱いは、資料や算出ルールによって区分が異なることがあります。

そのため、最終的な判断や最新の数値を確認する際は、必ず一次情報(有価証券報告書や公式開示資料)を参照することが重要です。

よくある誤解Q&A

浮動株は用語が似ており、出来高などと混同されがちです。

よくある疑問を短く整理し、理解を定着させましょう。

Q. 浮動株は出来高のことですか?

A. 異なります。浮動株は保有構造上の「流通しやすさ」の概念で、出来高は一定期間に成立した売買の実績です。

Q. 浮動株が低いと必ず急騰しますか?

A. 価格は材料・需給・市況など多様な要因で変動します。

浮動株比率は振れやすさの背景要因の一つとして理解されます。

Q. 持ち合い株は常に特定株ですか?

A. 一般的には流通性が低いとみなされやすいものの、最終的な区分は各資料の算出基準に依存します。

正確な扱いを確認する場合は、最新の公表資料(有価証券報告書や取引所開示など)を参照しましょう。

まとめ

浮動株とは、市場で流通しやすい株式を指す概念であり、特定株とあわせて発行済株式数を構成する要素です。

一般的に、浮動株比率が高い銘柄は板が厚く売買が成立しやすい一方、比率が低い銘柄は需給が偏りやすく、価格変動が大きくなりやすい傾向があります。

TOPIXなどが採用するフリーフロート調整は、こうした市場の実勢流動性に配慮した算出方法です。

浮動株比率を確認する際は、有価証券報告書や取引所・指数事務局の開示資料といった一次情報を基本とし、四季報などの二次情報は補助的に活用するのが望ましいでしょう。

基礎を押さえたうえで、自分に合った情報確認の手順を少しずつ整えていくことが、より精度の高い投資判断につながります

著者プロフィール

根本 卓(株塾・インテク運営責任者)

1年間勉強・練習後に2013年から株式投資を運用資金30万円から開始。

地道に続け、7年後に月500万円の利益を出せるように。

その経験を活かし、株塾サービスに反映・インテク記事を書いています。