「CCIとRSIの違いを知りたい」と思っていませんか?

両方とも買われすぎ・売られすぎを判断する指標だと聞いたけれど、それぞれの特徴や違いについて知りたいという方が多いようです。

そこで今回は、CCIとRSIの基本的な概要からそれぞれの指標の違いについて詳しく解説します。

本記事を読むと、CCIとRSIの違いがわかり、初心者の方でもCCIとRSIがどのような指標なのかを理解できるようになります。

ぜひ、本記事の内容を参考にCCIとRSIの違いを理解して、実際の取引に活かしてみてください。

RSIの見方をわかりやすく解説!RSIでエントリーする方法も紹介

CCIとRSI

本章では、CCIとRSIの概要について解説します。

それぞれの違いを知るために、まずはどんな指標なのかを理解しておきましょう。

CCIとは

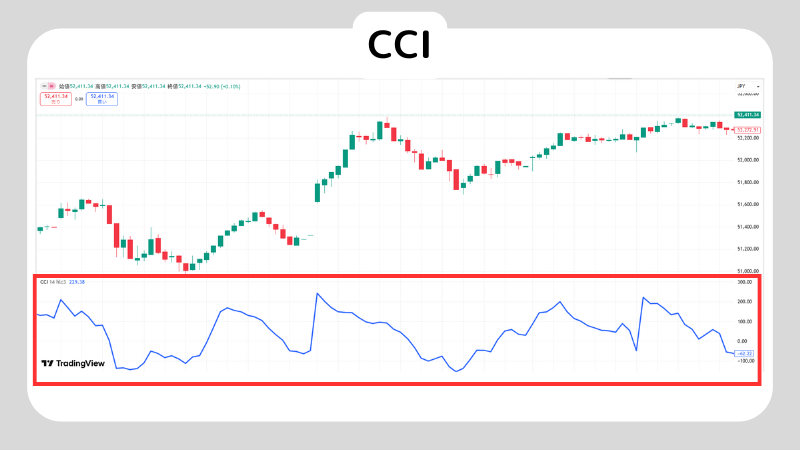

CCIは商品チャンネル指数と呼ばれるテクニカル指標で、相場の過熱感を測定するために開発されました。

ドナルド・ランバートが1980年に商品先物市場の分析を目的として開発した指標ですが、現在では株式・FX・仮想通貨など幅広い金融商品で活用されています。

CCIは、高値・安値・終値を平均した移動平均から、価格がどれだけ乖離しているかを測定するのが特徴です。

数値が+100%を超えると買われすぎ、-100%を下回ると売られすぎと判断され、これらの基準値を目安にして投資家は売買タイミングを検討します。

なお、CCIは他のテクニカル指標と異なり、上限値と下限値が設定されていません。

RSIとは

RSI(Relative Strength Index)は相対力指数と呼ばれるテクニカル分析ツールで、J・ウェルズ・ワイルダーによって1978年に開発されました。

一定期間の値上がり幅と値下がり幅の比率から相場の強弱を測定し、0%〜100%の範囲で数値が表示されます。

RSIの判断基準は、一般的に70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎと判断されます。

短期的な相場の反転ポイントを予測するのに適しており、投資初心者でも理解しやすい明確な数値基準が設けられています。

CCIとRSIの共通点

CCIとRSIは両方とも相場の過熱感を測定するオシレーター系の指標であり、買われすぎ・売られすぎの状態を数値で客観的に判断できるという特徴を持っています。

そのため、投資家が冷静さを失って判断することを防いでくれます。

また、ダイバージェンス分析により、トレンド転換の兆候を捉えられる点も両指標の共通点です。

ダイバージェンスとは、価格の動きと指標の動きが逆行する現象で、相場の勢いが弱まっている兆候を示すシグナルとして多くのトレーダーに注目されています。

それぞれの活用の仕方については、下の章で解説します。

CCIとRSIの違い

本章で紹介するCCIとRSIの違いは、以下のとおりです。

- 計算方法の違い

- 数値範囲の違い

それぞれ解説します。

計算方法の違い

CCIとRSIは計算方法が異なり、それぞれ違う視点から相場を分析しているのでそれぞれみていきましょう。

CCIは高値・安値・終値を平均した価格(TP)を基準にして現在の価格がどれくらい乖離しているかを数値化します。

ですが、RSIは一定期間の終値のみを使って値上がり幅と値下がり幅の割合から算出します。

CCIの計算式は以下のとおりです。

- CCI = (TP – MA) ÷ (0.015 × MD)

TP=(高値+安値+終値)÷3

MA=TPのn日移動平均

MD=過去n期間のTPとMAの差の移動平均

一方、RSIの計算式は以下のとおりです。

- RSI =(A ÷(A+B))× 100

Aはn日間の値上がり幅合計、Bはn日間の値下がり幅合計を表しています。

なお、両ツールともnには14日が使われる場合が多いです。

CCIは現在の価格が、いつもの価格パターンと比べてどれくらい変わっているかを、バラツキも考えて過熱感を測る指標です。

RSIは値動きの方向性と強さに焦点を当てた単純な比率計算で価格変動の上昇・下落率を百分率で表現する、全く異なる計算アプローチを採用しています。

数値範囲の違い

CCIとRSIの違いとして、表示される数値範囲にもあります。

RSIは0%~100%の固定範囲で推移するため、常に同じ範囲内で数値を確認でき、視覚的にわかりやすいのが特徴です。

一方、CCIは上限・下限がないため、±300程度の範囲で推移する場合もあります。

この数値範囲の違いは、投資判断における基準の設定方法にも影響します。

RSIは70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎという固定的な基準が設けられているため、初心者でも判断しやすい構造です。

CCIは±100を基準とする一方で、極端な値まで変動する可能性があるため、相場の状況に応じて柔軟な判断基準を設ける必要があります。

このように、RSIは固定範囲で判断基準が明確であるのに対し、CCIは変動幅が大きく柔軟な解釈が求められるという違いがあります。

株初心者向けテクニカル分析とは?使いやすいおすすめの指標を紹介!

CCIの活用ポイント

本章では、以下の2つのCCIの活用ポイントを紹介します。

- 買われすぎ売られすぎをみる

- ダイバージェンスを確認する

それぞれ詳しく解説します。

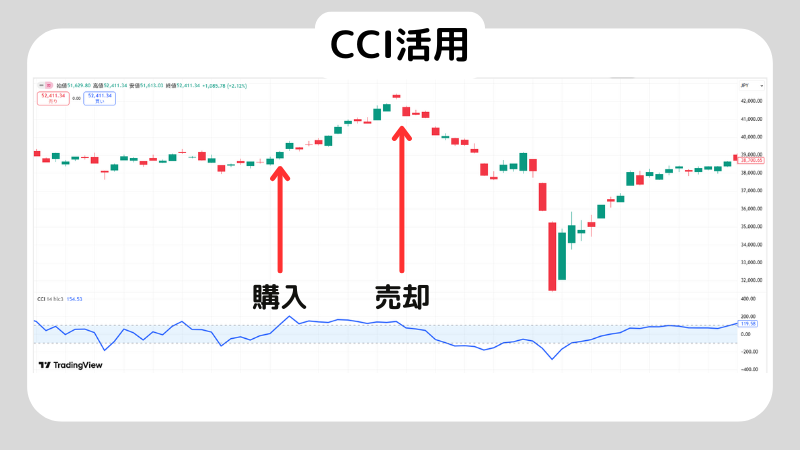

買われすぎ売られすぎをみる

CCIを活用した投資判断の基本は、+100%と-100%という基準値を使って相場の過熱感を観察します。

CCIが+100%を超えた場合は買われすぎ状態と判断し、逆に-100%を下回った場合は売られすぎと判断します。

ちなみに、上の点線が+100で下が-100を示しています。

このようにCCIは、相場の過熱感を捉える指標として機能します。

実際の取引に活用する際の一般的な基準は、以下のとおりです。

- +100%を上抜けたらエントリー

- +100%を下抜けたらエグジット

このようにCCIは強いトレンドの発生を捉え、順張りで売買する際に活用できます。

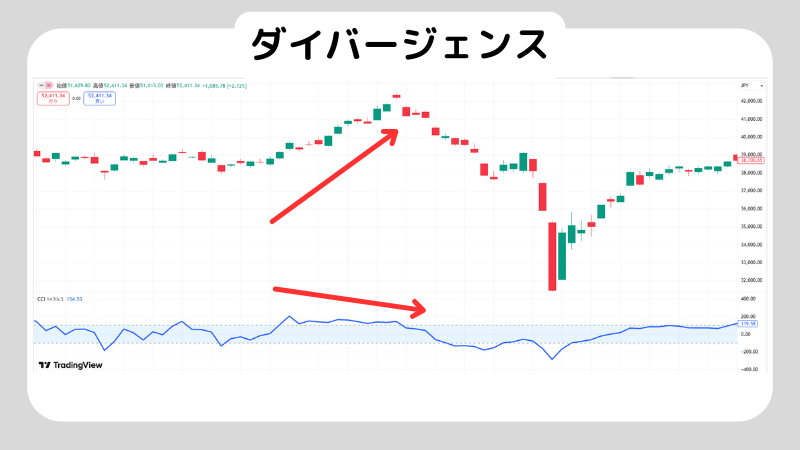

ダイバージェンスを確認する

CCIでは、ダイバージェンスを確認して相場が反転する可能性を事前に予測できます。

ダイバージェンスとは、価格の動きとテクニカル指標の動きが逆行する現象です。

たとえば、価格が高値を更新しているにもかかわらずCCIが前回の高値を下回る状況は、相場の上昇の勢いが弱まっていることを示します。

つまり、将来的な下落を予測するシグナルとなります。

このように、ダイバージェンスは相場の勢いが弱まっている兆候を示す重要なシグナルとして、多くの投資家に注目されています。

株価チャートの見方と使い方|初心者が最短で押さえるべきテクニカル基礎

RSI活用のポイント

本章では、以下の3つのRSIの活用ポイントを紹介します。

- 相場の過熱感をみる

- トレンドを判断する

- ダイバージェンスをみる

それぞれ詳しく解説します。

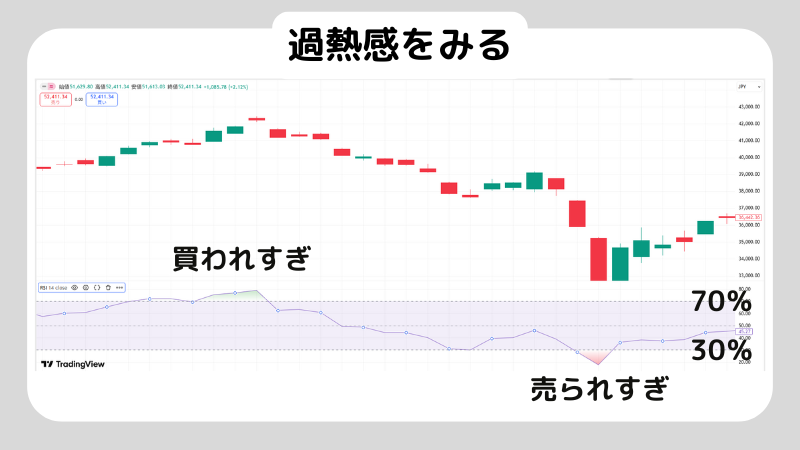

相場の過熱感をみる

RSIは70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎという基準で過熱感を判断することが可能です。

RSIが70%以上に達した場合は、相場が過熱状態にあり価格下落の可能性が高まっているため、保有している株式の売却を検討するタイミングとして活用できます。

逆にRSIが30%を下回った場合は、市場が過度に売り込まれており、価格が反発する可能性が高いので、買いのタイミングと考えられます。

ただし、強いトレンド相場では70%や30%のラインを一時的に突破しても相場が継続する場合がある点に注意が必要です。

トレンドを判断する

RSIの50%のラインは相場の強弱を分ける重要な分岐点として機能し、トレンド判断の基準として用いられています。

RSIが50%以上で推移している場合は上昇トレンド、50%以下では下降トレンドと判断すると、相場の大まかな流れを把握できます。

ただし、横ばい相場では50%ライン付近で頻繁に上下するダマシが発生しやすいため、トレンドの強さを確認してから判断するのが重要です。

投資初心者の方は、RSIの50ラインを基準としたトレンド判断を身に付けると、相場の大きな流れに沿った効率的な投資を実践できるでしょう。

ダイバージェンスをみる

CCIと同様に、RSIでもダイバージェンス分析が可能です。

CCIの活用ポイントの章でも解説しましたが、ダイバージェンスとは価格とテクニカル指標の向きが反対方向に動く状況のことです。

強気ダイバージェンスは価格が下落しているのに対してRSIが上昇する現象で、相場の底打ちを示唆するシグナルとして注目されます。

一方、弱気ダイバージェンスは価格が上昇しているにもかかわらずRSIが下降する状況で、相場のトレンドが変わる可能性を示す貴重な情報を提供してくれます。

このように、ダイバージェンスをみると従来のトレンド分析だけでは見逃しがちなトレンド転換の兆候を早期に発見することが可能です。

テクニカル分析を学ぶならこの5冊!初心者から中級者におすすめの本を紹介

CCIとRSIに関するよくある質問

CCIとRSIの違いを知りたい人によくある質問は、以下のとおりです。

- 初心者に向いているのはどちらですか?

- 実際にチャートに表示すると、どう違ってみえますか?

それぞれ解説します。

初心者に向いているのはどちらですか?

RSIの方が仕組みを理解しやすいため、投資初心者に向いているといえます。

RSIは0%~100%の固定範囲で表示されるため視覚的に判断しやすく、70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎという明確な基準が設けられているからです。

一方、CCIは数値範囲に上限がないため初心者には判断が難しい場合があり、相場の状況に応じて柔軟な基準設定が求められます。

また、RSIの方が関連書籍や教材が豊富なため、独学で投資の勉強を進めたい初心者にとっても学習しやすいです。

初心者の方は、まずRSIをしっかりと理解してから、より高度な分析手法としてCCIに取り組むとよいでしょう。

CCIだけでも勝てる?

CCIは、相場の過熱感を観察するには強力なツールですが、単独で使用していても勝ち続けるのは難しいといえます。

なぜなら、市場は複数の要因が絡み合って動いており、単一の指標だけでは全体像を捉えきれないためです。

そのため、CCIを使ってトレードするなら他のテクニカル指標と組み合わせて使用するのが重要です。

たとえば、RSIと組み合わせるとシグナルの信頼性が増します。

このように、上昇トレンドであることを確認して順張りでエントリーするとだましのリスクを減らせます。

株式投資をするなら「長期」と「短期」どっち?12項目で徹底比較

まとめ

今回は、CCIとRSIの違いについて解説しました。

CCIは価格の平均からの乖離度を統計的に測定する指標で、RSIは値上がり幅と値下がり幅の比率から相場の強弱を判断する指標です。

両者は計算方法や数値範囲に違いがありますが、どちらも相場の過熱感を把握してトレンド転換を予測するツールです。

投資初心者の方には、0%~100%の固定範囲で表示され判断基準が明確なRSIから学習をはじめると効果的に学習が進むでしょう。

RSIの基本的な使い方をマスターした後に、より柔軟な解釈が可能なCCIに取り組むと、段階的にテクニカル分析のスキルを向上させられます。

ぜひ本記事を参考に、相場の過熱感を客観的に判断できる投資家を目指してください。

株の勉強の始め方!初心者におすすめの最短ステップと失敗しないためのコツ

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。