保有している株を効率的に運用できるサービスで、貸株というものがあるみたいだけど「貸株ってどんなサービスなんだろう?」と疑問に思っていませんか?

貸株とは、保有株を活用して配当金や株主優待以外の追加収入を得られる魅力的なサービスです。

しかし、貸株サービスについてよくわからなくて、なかなか利用に踏み切れない方が多いようです。

そこで今回は、貸株サービスについて初心者の方でもわかりやすく解説します。

この記事を読むと、貸株サービスの基本的な仕組みから実際の金利水準、メリット・デメリットを理解できます。

貸株金利とは?仕組み・相場・リスクを初心者向けにわかりやすく解説

貸株とは

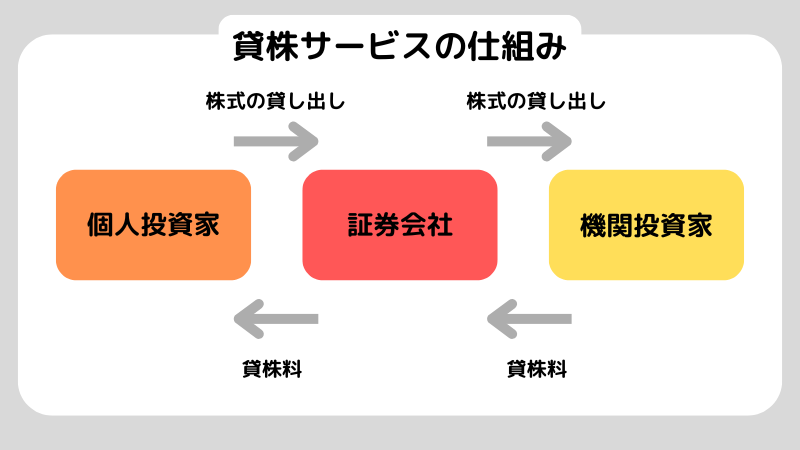

貸株とは、自分が保有している株式を証券会社経由で第三者に貸し出し、見返りとして利息(貸株料)を受け取れるサービスです。

本章では、以下の3つの概要について解説します。

- 貸株の仕組み

- 貸株金利

- 貸株ができる対象銘柄

それぞれ紹介します。

貸株の仕組み

貸株は、個人投資家が保有している株式を証券会社に預けて、預けた株を信用取引や空売りを希望している他の投資家に貸し付ける仕組みです。

その対価として、投資家は「貸株料」という利息を受け取れます。

つまり、貸株は株を保有し続けながら追加収益を得たい投資家向けのサービスで、証券会社が間に入って仲介を行う仕組みです。

貸株金利

貸株金利は、証券会社や銘柄ごとに設定されていますが、通常は0.1%~0.2%程度が一般的です。

ですが、人気銘柄では1%以上の高い金利がつく場合もあります。

貸株金利を使って実際に受け取る賃株料を求める計算方法は、以下のとおりです。

- 貸株料=時価総額 × 貸株金利 ÷ 365

貸株料は上記の計算式で毎日計算され、原則として月1回まとめて口座に入金されます。

たとえば、100万円分の株を年利0.2%で貸し出した場合、1年間で2,000円の貸株料を受け取れます。

なお、貸株料の受取日は証券会社によって違うので、ご自身の証券会社がどうなっているのか確認しておきましょう。

貸株ができる対象銘柄

貸株ができる対象銘柄は、証券会社が指定する国内取引所に上場している株式および一部のETF、REITなどです。

証券会社はリスク管理や運用効率の観点から、貸株対象銘柄を独自に設定しています。

ただし、以下のような株式は貸株できない場合が多いため注意が必要です。

- 外国株式

- 単元未満株(ミニ株)

- プロ市場(TOKYO PRO Market)上場株

基本的には「取引所に上場している現物株式で証券会社が取り扱い可能とするもの」が対象となります。

事前に、利用している証券会社の対象リストや、条件をチェックしておきましょう。

株の空売りとは?初心者でもわかる仕組みとメリット・デメリットを解説

貸株のメリット

貸株サービスには魅力的なメリットがいくつかあります。

- 貸株料による追加収入が得られる

- 配当金相当額を受け取れる

- 長期保有株を有効活用できる

それぞれ解説します。

貸株料による追加収入が得られる

貸株サービスは、保有株を貸し出すと追加収入である貸株料を得られるのがメリットです。

たとえば、年間0.1%や1.0%など、保有している銘柄ごとに設定された金利を受け取れるため、株価の値上がりや配当とは別に収入が見込めます。

なお現在、一般的な銀行預金の金利が0.001%程度であるため、0.1%の貸株金利でも100倍の利率になるので魅力的な水準だといえます。

貸株では、銀行預金以上のインカムゲインを手軽に増やせるのが魅力です。

配当金相当額を受け取れる

通常、株を保有していれば企業から配当金を受け取れますが、貸株に出している間は株主としての権利を一時的に失うため、直接の配当金は受け取れません。

しかし、証券会社は配当金と同額にあたる「配当金相当額」を支払ってくれます。

つまり、貸株サービスでは賃株料を受け取りながら、実質的に配当を受け取ったのと同様の利益を得られます。

貸株料を受け取りながら、配当の旨味を損なわず安定的に収益を得られる点も貸株のメリットです。

長期保有株を有効活用できる

長期投資目的の株を貸株サービスで有効活用すると、長期保有している間も資産が休眠せず、株価変動や配当以外のリターンを得られます。

株式を証券会社に貸し出すと、賃株料が定期的に受け取れるからです。

株価が上昇するまで保有する期間中に、わずかながらも安定した収益が加算されます。

通常なら「ただ保有しているだけ」の期間でも、追加で収益を生み出せるのは魅力的なポイントです。

このように、長期保有目的の株式を貸株で活用すれば、通常の値上がり益・配当に加えて追加収益が期待でき、資産の効率的運用につながります。

初心者でもわかる!株の配当金の仕組みと高配当銘柄を選ぶポイント

貸株のデメリット

貸株サービスにはメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

投資初心者の方が特に理解しておきたいデメリットは、以下の3つです。

- 株主優待がもらえなくなる場合がある

- 配当金が損益通算できない

- 株主総会へ参加できなくなる可能性がある

それぞれ解説します。

株主優待がもらえなくなる可能性がある

貸株サービスを利用すると、株主優待を受け取れない場合があるため注意が必要です。

なぜなら、貸株中は株主名簿から名前が外れるからです。

たとえば、3月末が権利確定日の株主優待を期待していたのに、その時期に貸株に出していたために優待を受け取れなかったというケースが考えられます。

上記のように、貸株サービス利用時は株主優待が受け取れない場合があるため、権利確定日前には貸株設定を見直すなどの対策が重要です。

なお、証券会社によっては「株主優待自動取得サービス」という権利確定日の前に自動的に貸株を解除し、株主優待を確保できるサービスを提供しています。

このようなサービスの有無や利用方法についても、事前に証券会社の案内を確認しておくと安心です。

配当金が損益通算できない

貸株サービスを利用すると、配当金相当額が損益通算できない点も要注意です。

損益通算とは、利益と損失を相殺して所得を減らし税金を安くする仕組みです。

貸株中に受け取る配当金相当額は、通常の配当金とは異なり「配当所得」ではなく「雑所得」として扱われます。

本来、配当所得と株式譲渡損失であれば損益通算が可能ですが、貸株中の配当金相当額は譲渡損失との損益通算が認められません。

つまり、本来なら税金を安くできるはずなのに、貸株を利用すると損益通算の恩恵を受けられなくなってしまいます。

このように、損益通算を活用した節税効果を得られない点はデメリットといえます。

株主総会へ参加できなくなる可能性がある

貸株を利用すると、株主総会に参加できなくなる可能性があります。

貸株サービスを利用している期間中は、自分の名義で株式を保有していないことになり、議決権が一時的に失われるからです。

そのため、招集通知が受け取れず株主総会に出席できなくなる場合があります。

しかし、貸株サービスを一時停止すると株主の権利を取り戻せるため、株主総会への参加や議決権を行使が可能です。

総会参加を希望する場合は、貸株サービスの「自動停止」機能を利用したり自分で貸株を解除したりするようにしましょう。

貸株利用時の注意点

貸株サービスを安全に利用するために、事前に知っておくべき注意点を紹介します。

貸株を利用しようと思っている投資初心者の方は、特に以下のポイントを押さえておく必要があります。

- 強制返却される場合がある

- 証券会社が倒産した際のリスク

- NISA口座の株は貸株できない

それぞれ解説します。

強制返却される場合がある

貸株サービスでは、貸株が強制的に返却される場合があり、計画していた貸株収益に影響が出る可能性があるため注意が必要です。

たとえば、株式分割・併合・合併といった企業に重大な動きがあった際、証券会社は自動的に貸株を返却します。

また、証券会社側の事情やサービス解約時など、投資家の意思と関係なく返却される場合もあります。

そのため「来月まで貸株金利を受け取り続ける予定だったのに、急に返却されて計画が狂った」といった事態が起こり得ることも理解しておかなければいけません。

証券会社が倒産した際のリスク

証券会社が倒産した場合、貸株サービスで預けた株式が返却されないリスクがあります。

貸株を行うと、貸した株式の所有権が一時的に証券会社に移動し、証券会社の資産として扱われるからです。

そのため、証券会社が経営破綻した場合、貸株サービス利用者は株式を取り戻せず損失を被る場合があります。

大手証券会社が倒産する可能性は低いですが、ゼロではないことを理解したうえで利用するのが重要です。

なお、自分の口座で通常保有している株式は、分別管理により保護されます。

分別管理とは、顧客の有価証券や金銭を証券会社の資産と区分して管理し、破綻時も顧客資産を保全する法定制度のことです。

通常保有している株式は、証券会社が倒産しても顧客の財産として保護され、原則として全額返還されます。

NISA口座の株は貸株ができない

NISA口座にある株式は、貸株サービスを利用できません。

NISA口座は税制優遇制度であるため、貸株で第三者への貸し出しが制度的に認められていないからです。

そのため、NISA口座で購入した株式については、貸株金利による収益を得られません。

貸株を希望する場合は、特定口座や一般口座での保有分のみが対象となる点は注意しておきましょう。

新NISA(ニーサ)とは? 従来NISAとの違いから始め方まで徹底解説

貸株に関するよくある質問

本章では、貸株について知りたい人に多く寄せられる以下の質問に答えます。

- 貸株中の売却は可能?

- 貸株で得た利益は確定申告が必要?

それぞれ解説します。

貸株中の売却は可能?

貸株中でも、株式を売却は可能です。

貸株サービスを利用していても、株式は投資家自身の資産であるため売却のタイミングに制限はありません。

多くの証券会社では、貸株中の株式でも特別な操作なく通常通り売却できます。

そのため「貸株に出しているから売れないかもしれない」という心配は不要です。

貸株で得た利益は確定申告が必要?

貸株で得た利益(貸株料や配当金相当額)は、原則として確定申告が必要です。

ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の場合、給与・退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば申告は不要です。

ですが、会社員や公務員の方でも、給与以外の所得(貸株による利益など)が20万円を超えた年は確定申告の義務があります。

たとえば、貸株金利と配当金相当額を合わせて年間25万円受け取った場合は、確定申告が必要になります。

20万円を超える場合や所得状況によっては確定申告が必要になるため、自身の所得額を確認し該当する場合は期限内に忘れず申告するようにしましょう。

公務員でも株式投資をしても問題ない?法的根拠から注意点まで徹底解説

まとめ

今回は、貸株サービスについて解説しました。

貸株とは、保有株式を証券会社に貸し出して貸株料を受け取れるサービスで、年利0.1%〜0.2%程度の追加収益が期待できます。

株主優待が受け取れない可能性があることや配当金相当額が損益通算できないデメリットもありますが、長期保有株を有効活用できる魅力的な仕組みです。

今回解説した内容を参考に、ご自身の投資スタイルに合わせて活用を検討していただければ幸いです。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。