株式投資ではより確実に利益を出すため、さまざまな要素をチェックしなくてはなりません。

今回注目するのは、信用買い残です。

信用買い残とは何か、どのように活用すればよいかについて解説します。

信用取引とは

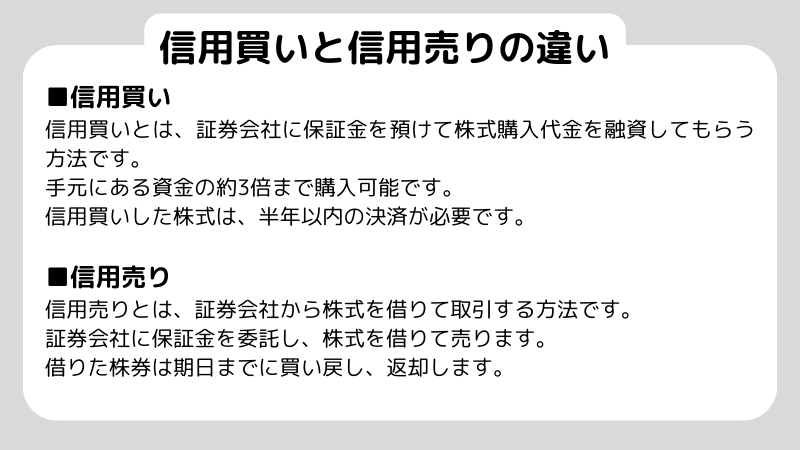

信用取引とは、投資家が自分の持っている資金以上の資産を使って取引を行うための仕組みです。

信用取引には、信用買いと信用売りの2種類があります。

いずれの場合も、委託保証金を担保にすれば保有している資産の約3倍まで取引が可能です。

信用買い残とは

信用買い残とは何か、定義や売り残との違いなどを解説します。

信用買い残の意味

信用買い残とは、投資家が委託保証金を担保に証券会社から資金を借りて購入し、まだ決済されていない株式の合計です。

買い残の数を見ることで、市場にある信用取引で買いポジションとなっている株式の量がわかります。

全体の数値だけでなく、個別銘柄の増減トレンドに注目しましょう。

信用買い残が多いとどうなるか

これから株価が上がるだろうと考える投資家が多いと、信用買い残が多くなります。

信用買い残が増えるのは、株価上昇を期待して買いポジションを取る投資家が増えている状況です。

しかし、ポジションを解消する売り圧力が将来高まる可能性もあり、需給の偏りには注意が必要です。

一方で、買い残が多いということはその株式を売りたい人が少ないにも関わらず、期限内に売らなくてはいけないともいえます。

売り圧力が大きくなっている状態で、株価急落によりロスカットが発生し、連鎖的に売りが発生して株価が下がることもあるでしょう。

信用売り残との違い

信用売り残は、委託保証金を担保に投資家が証券会社から借りて売却し、買い戻していない状態の株式の合計数です。

売り残が多いと、これから先買い残の需要が大きくなると考えられます。

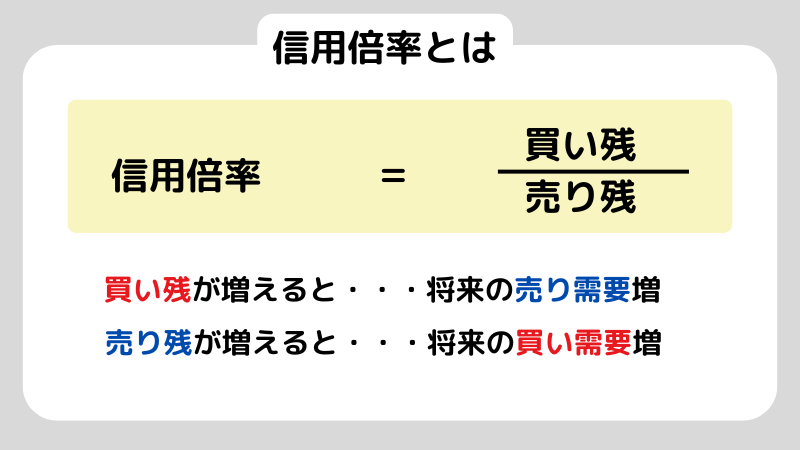

買い残を売り残で割った倍率は信用倍率と呼ばれ、一般的には1倍以上となります。

信用買い残ランキング

株式投資をする上では、信用買い残の状況を常に把握しておくことが大切です。

どのような銘柄に信用買い残が多いか、例として2025年5月4日時点での増加幅ランキングを掲載します。

| コード | 銘柄名 | 株価 | 買い残 | 対前週増加幅 |

| 9432 | NTT | 151.1 | 109,031,300 | +11,985,000 |

| 3350 | メタプラ | 428 | 40,029,000 | +6,259,800 |

| 9434 | SB | 218.6 | 29,840,600 | +2,159,100 |

| 8604 | 野村 | 790.0 | 20,177,000 | +2,023,400 |

| 5016 | JX金属 | 792.0 | 22,145,200 | +1,718,600 |

に活かすには

信用買い残の情報を通じて投資を成功させるには、具体的に3つの方法があります。

市場における需給バランスを見極める

信用買い残と信用売り残の数値から、信用倍率を割り出すことができます。

信用倍率を見ることで、「株を買って持っている人が多いか」「売っている人が多いか」を判断でき、需給バランスを見極められます。

信用倍率が1倍以下であれば、空売りが多くそこから買戻しを期待できます。

信用倍率が2~5倍であれば、買いがやや優勢な状況とされます。

ただし、10倍以上など高すぎる倍率は、将来的な売り圧力の懸念があり、過熱状態として警戒されることもあります。

基本的には、好材料やブレイクアウトが出たタイミングで買いポジションを取りましょう。

信用買い残の増加スピードで過熱感を測る

信用買い残は、その時の数値だけではなく増減の過程に注目しましょう。

もし、急激に増えていたら需給が偏り将来的に利確や損切によって売りに転じる可能性があります。

1週間で20~50%ほど増加していたら、利確の準備をしてください。

もし50%以上増加していたら、ポジションを軽くしましょう。

株価と信用買い残の逆行現象を確認する

逆行現象とは、株価と信用買い残の動きが反対になっていることで、3つのパターンがありえます。

1つ目が、株価は上がっているのに、信用買い残が減っているパターンです。

これは強気な上昇トレンドで投資家が順調に利確をしています。

ここからも上昇が続く可能性が高く、押し目買いのチャンスです。

2つ目が、株価が下がっているのに、信用買い残が増えているパターンです。

投資家は、株価の下落に反応して反発狙いで買い増していると考えられます。

実際には売り圧力が蓄積されていることが多いため、下げ止まりまで様子見するとよいでしょう。

3つ目が、株価が横ばいなのに信用買い残が増加しているパターンです。

これはブレイク前の警戒が必要で、上抜ければ買い、下抜けたら見送りをするのが良いでしょう。

まとめ

今回は、信用買い残について解説しました。

株式投資で利益を出していくためには、信用買い残に注目することが重要です。

信用買い残がどのように増加・減少しているかを確認し、ポジションを決定する判断材料として活かしましょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。