トレードはテクニックだけでなく、トレーダーの感情が大きく作用する場面があります。

論理的に考えて、行きすぎた上昇や下落を起こす状況を「オーバーシュート」と言います。

「オーバーシュート」が起きるロジックやその対処法等を解説します。

テクニカル分析とオーバーシュートの関係

金融市場において、過去の価格データや出来高などを用いて将来の値動きを予測しようとするのが「テクニカル分析」です。

「ファンダメンタルズ分析」(企業業績や経済指標による分析)と対比されることが多く、チャート上の形状や各種テクニカル指標を重視する点が特徴です。

ここで注目したいのが「オーバーシュート(Overshoot)」という現象です。

英語で「行き過ぎる」「突き抜ける」といった意味をもち、相場の価格が通常の想定範囲を大きく逸脱する動きを指す場合に使われます。

たとえば、サポートやレジスタンスを一瞬で大きく突き抜ける、急騰・急落が止まらずに、大幅に乖離する――こうした場面で“オーバーシュート”という言葉が登場します。

本記事では、このオーバーシュートがテクニカル分析でどのように捉えられ、どんな位置付けにあるのか、そして具体的にどう活用していくのが効果的かを解説していきます。

テクニカル分析におけるオーバーシュートとは

テクニカル分析で言う「オーバーシュート」は、需要と供給のバランスが急激に崩れ、価格が一時的に通常の範囲を逸脱してしまう現象を指します。

たとえば、長らく意識されてきたサポートラインを下抜けした直後に投げ売りが殺到し、相場が“必要以上”に下落する、あるいはレジスタンスを上抜けした途端に買いが殺到して“行き過ぎ”なほど急騰する、といったケースです。

こうした極端な動きは、相場参加者の心理が一方向に大きく傾いたときに起こりやすく、パニック的な投げ売りや、“この波に乗り遅れるな”という焦りからの追随買いが連鎖することで生じます。

大口の投資家やアルゴリズム取引がストップロスを巻き込んでさらに値を飛ばすことも多く、短時間で数%単位の値幅が動くケースも珍しくありません。

オーバーシュートが起きやすい状況と特徴

では、オーバーシュートが起きやすいのはどんなときでしょうか。

大きく分けて以下のパターンが挙げられます。

重要なサポート/レジスタンスを勢いよくブレイク

たとえば、多くの投資家が注目する移動平均線やトレンドライン、価格節目などをいきなり突き抜けることで、損切りや新規ポジションが一気に誘発され、価格が一方向に振れやすくなります。

急騰・急落の末期段階

すでに強いトレンドが走っている中で、さらに過熱感が増して急伸や急落が加速するケース。

オーバーシュートが出た直後、トレンド転換が起こることも多々あります。

出来高とボラティリティの急上昇

売買が集中することで取引量(出来高)が増え、値幅も普段より大きくなるため、相場が行き過ぎやすくなります。

投げ売りや買い急ぎの連鎖によってスリッページが起こりやすく、大きく価格が飛ぶのが特徴です。

オーバーシュートとテクニカル指標の見方

①移動平均線との関係

オーバーシュートが起こると、価格が移動平均線から急激に乖離しがちです。

たとえば、20日移動平均線から価格が10%以上離れるような状況が続くと、テクニカル的には“行き過ぎ”と見る向きが強まります。

一般的な乖離率を超えたまま、さらにトレンドが伸びる場合もあり、簡単に逆張りするのはリスクが高い点に留意が必要です。

②ボリンジャーバンド・エンベロープなどのバンド系指標

価格の上下をバンドで示すボリンジャーバンド(±2σ、±3σ)やエンベロープなどでは、オーバーシュート時に価格がバンド外に飛び出す現象がしばしば見られます。

通常、バンドの外側に価格が位置すると“行き過ぎ”と判断されやすいのですが、強いトレンドの途中ではバンド外に張り付いたままさらに値が進む場合もあるため、相場環境をしっかり見極めることが大切です。

③オシレーター系指標(RSI、ストキャスティクスなど)

RSIやストキャスティクスが示す「買われすぎ」・「売られすぎ」のゾーンを大きく逸脱し、90や10といった極端な数値を示す場合もあります。

こうしたオシレーターの“ダマシ”が出やすいのもオーバーシュートの特徴の一つで、そこからすぐに反転せず、相場が“張り付き”状態になることも珍しくありません。

オーバーシュートの位置付け:行き過ぎのサインか、それともトレンド継続か?

オーバーシュートが発生すると、一部のトレーダーは「ここまで行き過ぎたならそろそろ反発するのでは?」と逆張りを考えます。

しかし、実際にはオーバーシュートの後にさらに値が伸びる展開もあり、一概に“行き過ぎだからすぐ反転”とはならないのが相場の難しいところです。

くれぐれも過信しないことが重要です。

逆張り視点

オーバーシュートを過熱のピークと捉え、天井や底値を狙う。しかし本当にピークである保証はなく、踏み上げやさらなる暴落に巻き込まれるリスクが高まります。

トレンドフォロー視点

強いトレンド中の一時的な急伸・急落を、「推進力の現れ」と捉える考え方です。

価格がオーバーシュートしている間はむしろ売買を控え、落ち着いてから押し目(戻り)を狙う戦略も有効でしょう。

オーバーシュートを活用した具体的なトレード例

事例1:急騰相場での売り狙い

強い上昇トレンドが続いている最中に、出来高を伴ってさらに急騰したとします。

RSIが80を超え、ボリンジャーバンドの+3σを突破するなど、テクニカル的には“買われすぎ”を示唆。

しかし相場が完全に加熱しているときは、すぐに逆張りしても踏み上げられる可能性が高いです。

そこで、ヒゲが伸びたり出来高ピークを確認してから小さく売りポジションを構築する、といった手法が考えられます。

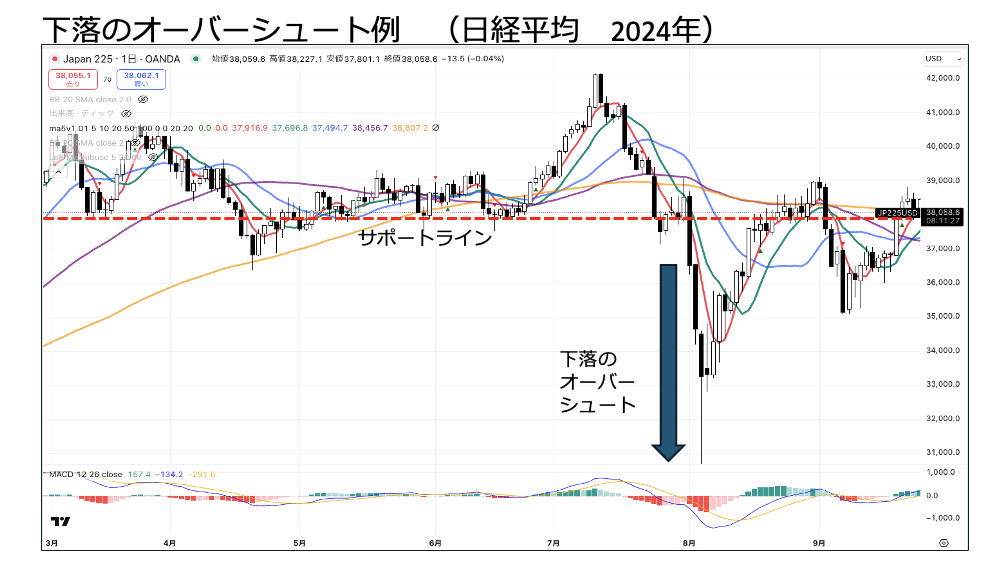

事例2:急落相場での買い狙い

恐怖感が市場に広がり、サポートラインを割り込んだあと投げ売りが止まらずに価格が急落するケースです。

オーバーシュートが発生し、RSIが一桁台まで落ち込むことも。ここで慌てて売りポジションを追加すると、タイミングを誤って急反転に巻き込まれるリスクがあります。

逆に、急落が落ち着き、大量の出来高を伴って大きな下ヒゲをつけたタイミングなどを“底打ち”と判断して逆張り買いを仕掛ける場合もあります。

事例3:オーバーシュート後のトレンド転換

オーバーシュートによって一時的に大きく価格が動いたあと、相場参加者の心理が一気に変化し、それまでのトレンドが終焉を迎える場面もよく見られます。

たとえば、長期的な上昇相場が最後に急騰でオーバーシュートし、その後は達成感から一気に反転する――いわゆる“吹き値天井”のパターンです。

このような場面では、テクニカルラインを使って“どこまで戻すか”を見極めるフィボナッチなどと組み合わせると、より的確に戦略を立てやすいです。

リスク管理:オーバーシュートを読む際の注意点

オーバーシュートはチャンスとリスクが紙一重です。大きく取れるときもあれば、思わぬ方向にさらに伸びてやられてしまう可能性もあります。

以下のようなリスク管理を心がけましょう。

ダマシに振り回されるリスク

オーバーシュートが実際にはまだトレンド途中で、逆張りした瞬間にさらに加速するパターンもあります。

クロスや指標のシグナルだけで飛びつかず、出来高やローソク足の形状など複数の根拠を確認することが大切です。

ストップロスを決めておく

パニック的な値動きでは、思ったより価格が飛んでしまうことが多々あります。

エントリーしたらすぐに損切りラインを入れ、想定外の動きが起こったときは潔く手を引く対応が肝要です。

ファンダメンタルズ要因も併せてチェック

大きなイベントや政策金利の発表などで市場が大きく変動している最中に、オーバーシュートが起こることもしばしばあります。

テクニカルだけでなく、ニュースや経済指標のタイミングも押さえておくほうが、より確度の高い判断が可能になります。

オーバーシュートと相場心理:ふり返り

価格が大きく行き過ぎる背景には、投資家の心理が深く関係しています。

いわゆる「置いていかれたくない」という焦りや、パニック売りによる恐怖など、人間の感情が極端な状態に振れると、オーバーシュートが起こりやすくなるわけです。

SNSやニュースなどでも「暴騰」「大暴落」といった言葉が躍り始めたら、オーバーシュートが近い兆候かもしれません。

また、オーバーシュートによって大半のトレーダーが一方向に傾いたあと、相場が冷静さを取り戻すと同時に急反転する動きも典型的です。

過熱した分だけ、逆の方向へ振られる可能性があるわけです。

まとめ:オーバーシュートを味方にするために

「オーバーシュート(Overshoot)」とは、相場が通常の想定を大きく超えて加速・暴騰・暴落する現象のことです。

テクニカル的には移動平均線との乖離、ボリンジャーバンドの外側に貼りつく、オシレーターが極端な数値を示すなど“行き過ぎ”の兆候として表れますが、それが必ずしもすぐ反転に結びつくとは限りません。

むしろ、さらなる加速のサインとなる場合もあります。

したがって、オーバーシュートをトレードに活かすには、「行き過ぎ」を利用した逆張りと、「加速」の可能性を考慮したトレンドフォローという両方の視点を持っておく必要があります。

そのためにも以下のポイントを押さえましょう。

- 複数の指標を組み合わせる

オシレーターだけでなく、ローソク足の形状、出来高、移動平均線などを総合的に確認する。 - 損切りラインの徹底

想定外の値動きが起きるリスクが高いため、ストップロスをきちんと設定しておく。 - ファンダメンタルズとセットで捉える

重要イベントや地政学リスクの影響も大きい。テクニカルと合わせて状況把握をすることで精度が高まる。

オーバーシュートをうまく捉えられれば、天底を見極める絶好のチャンスにもなり得ますが、その一方で大きく相場が振れた際に巻き込まれるリスクも無視できません。

あくまで相場環境全体を俯瞰し、逆張りか順張りかの戦略を明確にしながら、冷静なリスク管理のもとでトレードを行うことが重要です。相場参加者の心理が極端に振れるほど、オーバーシュートも劇的になりやすい――そうした性質を理解しておけば、次に市場が過熱したときに落ち着いた視点で行動できるようになるでしょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。