投資初心者にとって、日々の値動きに不安を感じることは珍しくありません。

こうした不安を和らげ、相場の流れを見極める助けになるのが「EMA(指数平滑移動平均線)」です。

本記事では、EMAの基本的な仕組み、SMA(単純移動平均線)との違い、そして初心者にも取り入れやすい使い方について解説します。

EMAとは?定義を解説!

EMA(指数平滑移動平均線)とは、最近の価格を特に重視して、平均値を出すテクニカル指標のことです。

英語では「Exponential Moving Average」と呼ばれ、いくつかある移動平均線のひとつです。

そもそも移動平均線とは、ある期間の価格の平均を線でつなぎ、価格の流れを見やすくするためのものです。

チャートの中で、相場の方向性を判断しやすくなるというメリットがあります。

その中でもEMAは、新しい価格により大きな比重をかけて計算されるのが特長です。

たとえば、SMA(単純移動平均線)は、一定期間のすべての価格を同じように扱いますが、EMAは新しい価格ほど大事にする計算方法をとります。

このため、価格が上がったり下がったりする変化に素早く反応することができます。

特に、相場の流れが変わるタイミングをいち早く知りたいときに、EMAはとても役立ちます。

EMAの計算方法

EMAは、以下の手順で計算されます。

まずは、「平滑化定数」という係数を求めます。

これは、どれくらい新しい価格に重みをつけるかを決める数字です。

計算式は「2 ÷(期間+1)」です。

たとえば、10日間のEMAを出したい場合は、「2 ÷(10+1)=0.1818」になります。

この数値を使って、毎日のEMAを順番に計算していきます。

最初のEMAは、同じ期間のSMA(単純移動平均線)を使って出すのが一般的です。

そして2日目以降は、以下のような式で更新していきます。

EMA(今日)=(今日の終値 × α)+(前日のEMA ×(1-α))

このように、新しい価格の影響を強く反映しながらも、過去の動きも取り入れていくのが、EMAの大きな特徴です。

そもそも移動平均線とは?

移動平均線とは、一定期間の価格データの平均値を線で結び、チャート上に表示するテクニカル指標です。

市場のトレンドを視覚的に捉えやすくする役割があります。

たとえば、株価が日々変動していても、移動平均線を見ることで、全体的な流れを把握することができます。

短期的な値動きに惑わされず、中長期のトレンドに基づいた冷静な判断がしやすくなるため、多くの投資家が利用しています。

移動平均線の種類

移動平均線と一口に言っても、実は複数の種類が存在します。

ここでは代表的な3種類の移動平均線について、違いをわかりやすく説明していきます。

単純移動平均線(SMA)

単純移動平均線(SMA)とは、一定期間の価格の平均を、すべて同じ重みで計算する移動平均線です。

たとえば、5日間のSMAを出す場合は、直近5日分の終値をすべて足し、それを5で割ることで求められます。

このように、すべてのデータを平等に扱うため、計算がわかりやすく、投資初心者にも親しみやすいのが特徴です。

SMAは、価格の動きをなめらかにして、全体の流れを把握するのに役立ちます。

特に、短期的な上下の動きにとらわれず、中長期の方向性を確認したいときに向いている指標です。

また、SMAは多くの投資家が参考にしている指標でもあるため、売買の判断材料として、他の人の動きと重なりやすいという利点もあります。

ただし、急な価格の変化には反応が遅れることがあるため、トレンドが変わり始めた瞬間をつかむには、少しタイミングが遅れてしまう場合もあります。

指数平滑移動平均線(EMA)

指数平滑移動平均線(EMA)は、最近の価格を特に重視して計算する移動平均線です。

SMAがすべての価格データを均等に扱うのに対し、EMAは新しい価格により大きな重みをかけて平均を出します。

そのため、価格の変化に素早く反応できるのが特長です。

たとえば、5日間のEMAでは、5日前のデータよりも、昨日のデータのほうが大きな影響を与えるように計算されます。

この仕組みによって、トレンドが変わりそうなタイミングを早く察知できる可能性があります。

特に、短期的な売買を繰り返すトレーダーや、相場の流れをいち早く読み取りたい方に向いている指標といえるでしょう。

ただし、ちょっとした価格のゆれにも反応しやすいため、「ダマシ」と呼ばれる誤ったサインが出ることもあります。

使う際は、他の指標と組み合わせて総合的に判断することが大切です。

加重移動平均線(WMA)

加重移動平均線(WMA)は、期間内の価格データに重みをつけて計算する移動平均線です。

WMAでは、最近の価格にもっとも大きな重みをかけ、古いデータほど軽く扱います。

このため、EMAよりもさらに価格の変化に敏感に反応することもあるという特徴があります。

たとえば、5日間のWMAを出すときは、直近のデータに「5」、その前の日に「4」、さらに前の日に「3」…といったように、重みを順番につけて平均を取ります。

この計算方法により、最新の価格動向がより強調された線がチャート上に描かれることになります。

ただし、WMAはちょっとした値動きにも反応しやすいため、扱いには注意が必要です。

より正確に使いこなすためには、ある程度の経験や相場を見る目が求められる指標といえるでしょう。

EMAの使い方

EMAを理解したら、次は実践的な使い方を知りましょう。

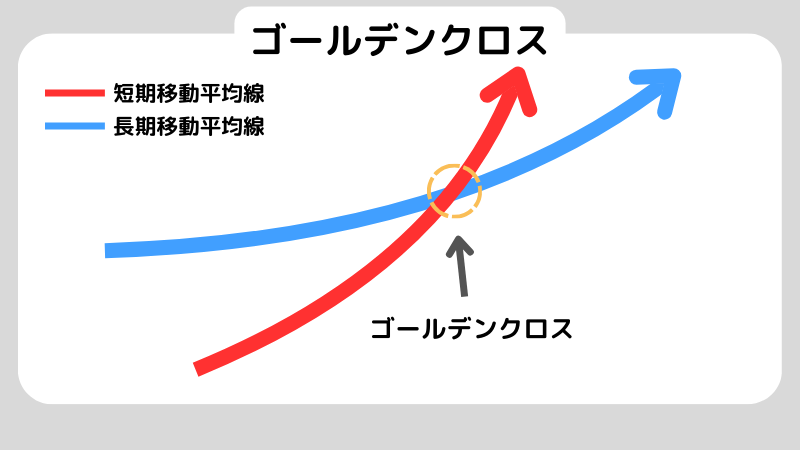

ここでは代表的な「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」について、わかりやすく解説していきます。

ゴールデンクロス

ゴールデンクロスとは、短期EMAが長期EMAを下から上へ突き抜ける現象のことを指します。

これは、相場が下落基調から上昇基調に転換するサインとされ、買いシグナルとして広く認識されています。

たとえば、10日EMAが30日EMAを下から上に突き抜けた場合、その後、価格が上昇トレンドに入る可能性が高まると判断されます。

ただし、ゴールデンクロスが発生した直後に勢いよく上昇する場合もあれば、いったん押し目を作るケースもあります。

そのため、他のテクニカル指標(出来高やRSI)と組み合わせて、総合的に判断することをおすすめします。

デッドクロス

デッドクロスとは、短期EMAが長期EMAを上から下へ突き抜ける現象のことを指します。

これは、上昇基調から下降基調への転換サインとされ、売りシグナルとして使われることが一般的です。

たとえば、10日EMAが30日EMAを上から下に突き抜けた場合、相場の流れが下向きに変わる可能性が高いと判断します。

特に、直前まで強い上昇が続いていた銘柄ほど、デッドクロスを機に大きな調整局面に入ることがあるため注意が必要です。

デッドクロスが発生した際も、すぐに売りエントリーをするのではなく、全体の相場状況や出来高の推移を確認しながら慎重に判断することが大切です。

EMAを使うメリット

ここでは、EMAを使うことで得られる具体的なメリットについて解説していきます。

トレンドの変化を早く把握できる

EMA最大のメリットは、トレンドの変化をいち早く捉えられる点にあります。

直近の価格データを重視して計算されるため、急激な相場の動きに対して素早く反応します。

たとえば、上昇トレンドから下降トレンドへの転換が起きた場合、EMAは比較的早い段階でその兆しを示してくれるのです。

これにより、相場の動きに迅速に対応できるため、エントリーやエグジットの判断スピードが上がるでしょう。

短期的な売買をするトレーダーにとっては、トレンド初動を捉えられるかどうかは重要なポイントです。

また、長期EMAと短期EMAを組み合わせて活用すれば、中長期の流れと短期的な変化の両方をバランスよく確認することができ、より柔軟な売買戦略を組み立てることもできます。

過去の計算データからトレードできる

もう一つのメリットは、EMAが「過去すべてのデータ」を反映しながらも、新しい情報を重視している点にあります。

SMA(単純移動平均線)のように一定期間だけを対象にするのではなく、EMAは非常に古いデータまで含みつつ、それに対して適切に重きを置いています。

だから、過去のトレンド傾向を引き継ぎながらも、最新の動向を素早く取り入れることができるのです。

EMAを使うデメリット

ここでは、EMAを利用する際に注意すべきポイントや、陥りやすいリスクについて整理しておきましょう。

ダマシが多い

EMAは、直近の値動きに敏感に反応する特長がありますが、それが裏目に出る場面もあります。

特に、5日や10日などの短期EMAは、わずかな価格変動にもすぐに反応してしまうため、ダマシのシグナルが発生しやすい点に注意が必要です。

たとえば、トレンド転換の兆しを示すクロスが出ても、すぐに価格が元に戻ってしまい、結果として損切りが必要になるケースも少なくありません。

このため、EMAを単独で判断基準にするのではなく、他の指標(例:出来高、RSI、MACDなど)と組み合わせて総合的に分析するようにしましょう。

シグナルの裏付けが取れているかを意識するだけでも、ダマシによる失敗を大きく減らすことができます。

レンジ相場には向いていない

もう一つのデメリットは、方向感のない横ばいの相場である「レンジ相場」に弱いことです。

トレンドが出ていないレンジ状態では、短期・長期を問わずEMA同士のクロスが頻発するため、売買サインが次々と出てしまいます。

その結果、ダマシに引っかかりやすくなり、無駄な取引が増えてしまうリスクがあります。

特に、トレンドが弱い相場でゴールデンクロスやデッドクロスを機械的に信じてエントリーしてしまうと、含み損を抱えやすくなるため注意が必要です。

このため、EMAを使う際は「今の相場に明確なトレンドが出ているか」を必ず確認しましょう。

まとめ

EMA(指数平滑移動平均線)は、直近の価格に重みを置くことでトレンド変化に素早く対応できるテクニカル指標です。

短期トレードやトレンド初動の捉え方に強みがある一方で、ダマシやレンジ相場には注意が必要です。

まずはチャートに表示して、実際の動き方を確認しながら、少しずつ経験を積み重ねていきましょう。

焦らず丁寧に、投資スキルを育てていってください。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。