テクニカル指標に「エンベロープ」という用語があります。

これは、「バンド系指標」の仲間で、「ボリンジャーバンド」等もここに含まれます。

このコラムでは「エンベロープ」について解説するとともに、テクニカル指標の体系がわかる仕立てにしてあります。ぜひご一読ください。

はじめに:テクニカル分析の世界と「エンベロープ」

テクニカル分析は、株式やFX、仮想通貨など多岐にわたるマーケットで、価格の過去データや出来高をもとに将来の値動きを予測する手法です。

ファンダメンタルズ分析(企業業績や経済指標から割安・割高を判断する)とは異なり、チャート上の動きや各種指標にフォーカスする点が大きな特徴といえます。

そんなテクニカル分析において、「エンベロープ(Envelope)」と呼ばれる指標を耳にしたことはありますか?

エンベロープとはもともと英語で「封筒」や「包むもの」を意味し、移動平均線を中心に一定の乖離率で上下にバンド(封筒)を描画するテクニカル指標です。

この記事では、エンベロープがどんな位置付けにあるのか、計算方法や使い方はどうなっているのか、さらにはボリンジャーバンド、ボックス相場やレンジとの違いなど、まとめて解説していきます。

テクニカル分析の手法:トレンド系・オシレーター系・バンド系

テクニカル分析は数多くの指標が存在しますが、ざっくりと大別すると以下の3種類に分けることができます。

- トレンド系指標

- 相場が上昇傾向なのか、下降傾向なのかを捉える指標。移動平均線やMACD、一目均衡表などが挙げられます。

- オシレーター系指標

- 買われすぎ・売られすぎや勢い(モメンタム)の強弱を示す指標。RSI、ストキャスティクス、RCIなどが代表格です。

- バンド系指標

- 価格を“帯”(バンド)の範囲内に視覚化する指標。ボリンジャーバンドやケルトナーチャネル、そして今回の主役であるエンベロープなどが該当します。

バンド系指標は、「相場の価格がこの帯に収まるはず」という発想から、バンドを上抜け・下抜けしたときに売買ポイントを探る使い方や、バンド付近での逆張りや順張りを検討する使い方などがあります。

エンベロープとは何か?封筒のように価格を包む指標

「エンベロープ(Envelope)」は前述の通り、英語で「封筒」を意味し、移動平均線を挟む形で上下にバンドが描かれるため、あたかも価格を“包み込む”イメージの指標です。

具体的には以下のような仕組みで構成されます。

- 中心線(移動平均線):期間を決めて移動平均(SMAやEMA)を算出した線。

- 上限バンド:中心線 × (1 + 乖離率)

- 下限バンド:中心線 × (1 – 乖離率)

たとえば、25日移動平均線が1000円だったとして乖離率を3%に設定すると、上限バンドは「1000円×1.03=1030円」、下限バンドは「1000円×0.97=970円」というふうに計算できます。

ボリンジャーバンドとは違い、標準偏差を用いないため非常にシンプルで分かりやすいのが特徴です。

ボックスやレンジ、ボリンジャーバンドとの違い

エンベロープが「封筒」で価格を包むイメージであるのに対し、「ボックス相場」や「レンジ相場」は、実際に価格が一定の上下限に収まって推移している状態を指します。

たとえば、上が1200円、下が1000円付近でずっと行ったり来たりしているような相場を“ボックス相場”“レンジ相場”と呼ぶことがあります。

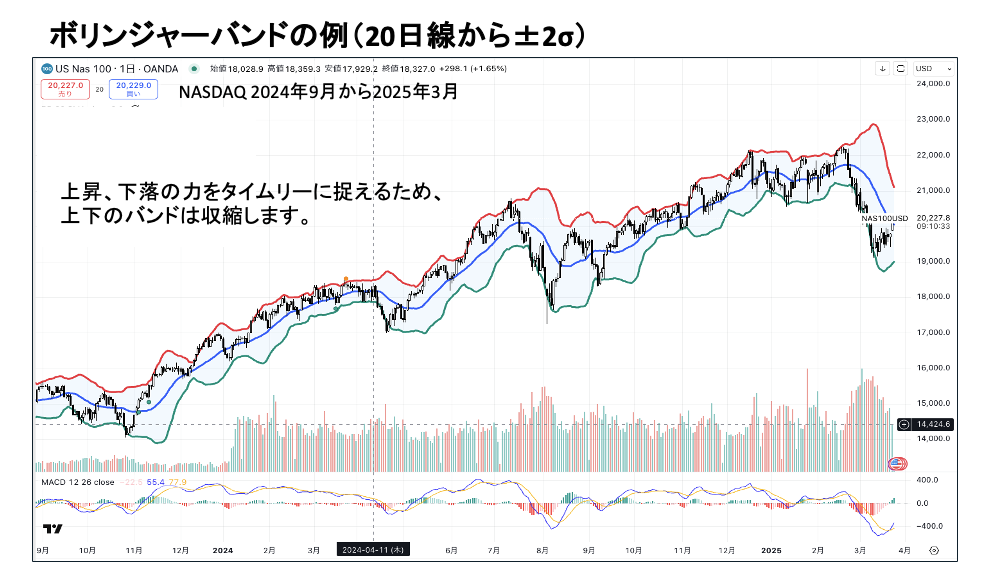

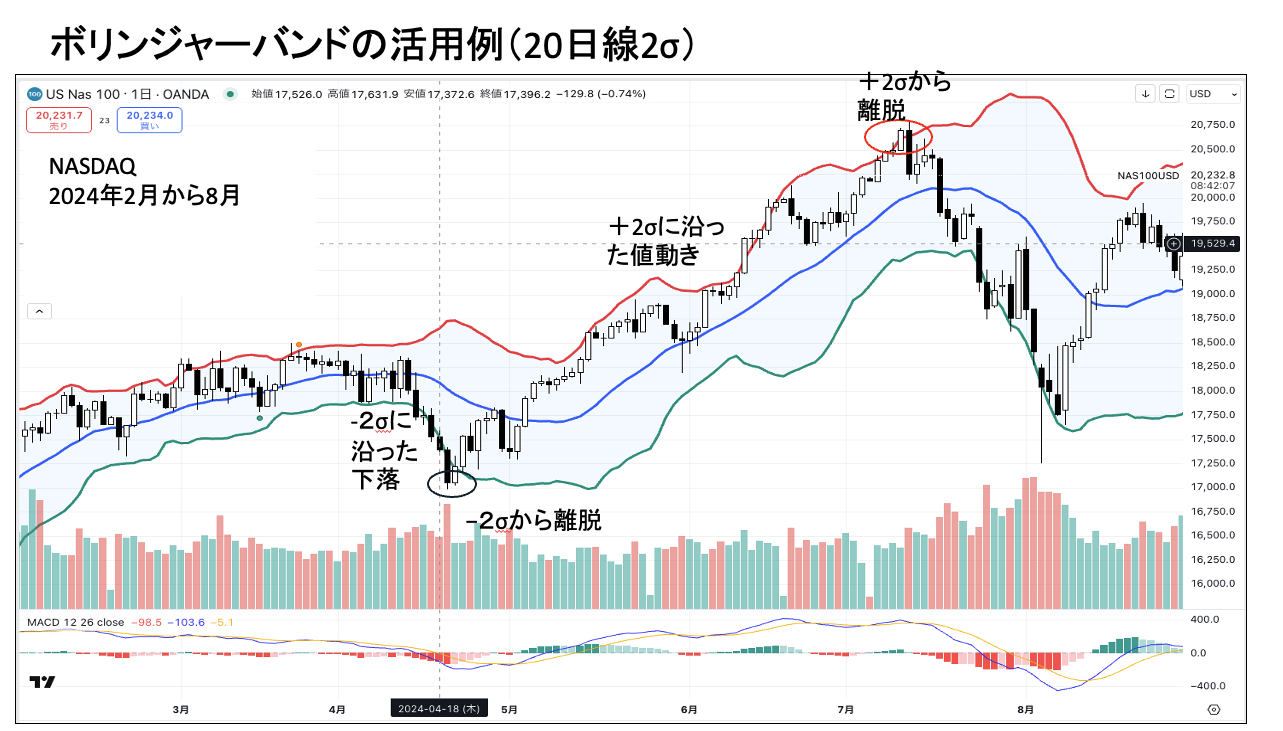

また、ボリンジャーバンドはエンベロープのような移動平均線からの幅に加えて、値動きの勢いを加味して、広がったり縮んだりします。

ボックス・レンジ

相場自体が一定の範囲内(ボックス)で上下動している状態。

「いつも同じレベルで反発・反落を繰り返す」ような市場環境です。

エンベロープ

あくまでテクニカル指標として「このあたりまで価格が乖離したら行き過ぎでは?」と可視化しているもの。

必ずしも実際の相場がその上下バンドできれいに止まるとは限りませんが、特に大きなトレンドが発生していないレンジ相場ではエンベロープが機能しやすい傾向があります。

ボリンジャーバンド

移動平均線と標準偏差で構成されており、移動平均を表す線とその上下に値動きの幅を示す線を加えた指標で、「価格の大半がこの帯(バンド)の中に収まる」という統計学を応用したテクニカル指標のひとつです。

特徴は、収束と拡散を繰り返していることで、この動きにあわせて「順張り」「逆張り」それぞれの投資に利用することができます。

つまり、ボックスやレンジは相場の実際の動きそのものを表す用語であるのに対し、エンベロープは「特定の移動平均線と乖離率」をベースにした「分析ツール」、ボリンジャーバンドはさらに標準偏差を加味して「勢い」を表現したという違いがあります。

エンベロープの計算と設定例

基本計算式

エンベロープの計算は下記のとおりです。

- 中心線:移動平均線(例:25日SMA)

- 上限バンド:中心線 × (1 + 乖離率)

- 下限バンド:中心線 × (1 – 乖離率)

この乖離率の設定によって、バンド幅が決まります。

たとえば3%や5%などの数値を使うのが一般的ですが、銘柄のボラティリティに合わせて微調整が必要です。

設定パラメータの目安

- 短期:20日SMA×±3%

- 中期:25日SMA×±5%

- 長期:75日SMA×±5〜10%

あくまで一例ですが、相場が急騰しやすい銘柄ならバンド幅を広めに、値動きが穏やかな銘柄ならバンド幅を狭めにするといった工夫が効果的です。

エンベロープを使った売買の考え方

レンジ相場での逆張り

エンベロープは、相場が大きなトレンドを持たずに一定の範囲内(レンジ)で推移しているとき、特に機能しやすいとされています。

価格が上限バンドに達したら「買われすぎ」と判断して売り、下限バンドに達したら「売られすぎ」と判断して買う、といった逆張り戦略が取りやすくなるわけです。

実際にボックス相場が形成されている銘柄では、このエンベロープバンド内で上下動を繰り返すことも多いので、比較的わかりやすい売買ポイントを探せるかもしれません。

トレンド相場における順張り・押し目買い

トレンドが出ているとき、エンベロープの上限または下限をブレイクしてそのまま強い動きが続く場合があります。

そこで、ブレイクを合図に順張りをする考え方もあります。たとえば、価格が上限バンドを突き抜けて上昇を加速したら買いを検討する、といった使い方です。

また、上昇トレンド中に価格が一度エンベロープの中心線(移動平均線)や下限バンド付近まで落ちてくる“押し目”を狙うのも定番です。

「封筒」の下部まで戻ってきたら、そこで買い増しをしてトレンドの継続を捉えるイメージです。

(参考)ボリンジャーバンドとの違い

エンベロープのメリット・デメリット

メリット

1. 計算がシンプル

ボリンジャーバンドのように標準偏差を考えなくてよく、「乖離率を設定するだけ」で上下バンドを描画できる。

2. レンジ相場での精度が高い

大きなトレンドが出ていないときは、まさに「封筒」の中で価格が行き来する形になりやすいため、逆張りタイミングを把握しやすい。

3. ビジュアルが分かりやすい

「移動平均線からどれくらい離れているか」がひと目で分かるので、過熱感の目安になりやすい。

デメリット

1. 相場環境が変わってもバンド幅が固定

ボラティリティが激しくなると、設定した乖離率がまったく機能しなくなる恐れがある。

2. 強いトレンドには対応しにくい

価格がエンベロープの上限を突き抜けて大きく上がり続けたり、下限を割ってさらに下落し続けるケースでは、何度もダマシに遭う可能性がある。

3. ボリンジャーバンドのように動的に変化しない

自分で乖離率を見直さない限り、相場の変化に合わせてバンドが勝手に広がったり狭まったりしない。

他の指標との組み合わせ

エンベロープは移動平均線を中心とするため、ほかのトレンド系指標やオシレーター系指標と非常に相性が優れています。

- 移動平均線(SMA/EMA)そのもの

エンベロープの中心線とゴールデンクロス・デッドクロスを見るなど、トレンドの方向感を確認しやすい。 - RSIやストキャスティクス(オシレーター系)

価格が上限バンドに接近し、かつRSIが70以上の買われすぎを示唆していれば、逆張りの売りシグナルとして信頼度が増すかもしれません。 - MACD

トレンド転換を捉えるMACDと、バンドによる乖離判定を合わせることで、ダマシを減らす狙いがあります。

具体的な活用事例

ボックス相場での売買

価格が一定範囲で動いているいわゆる“ボックス相場”の場合、エンベロープを適切な乖離率に設定しておくと、上限バンド・下限バンド付近でローソク足が反発しやすいことが多々あります。

そのたびに小さな利幅を取る“逆張りスイング”を繰り返すようなイメージです。

トレンド相場中の押し目・戻りを拾う

相場が上昇基調にあるとき、エンベロープ下限や中心線付近に価格が落ちてきたタイミングで買いエントリーを検討する。

これがいわゆる“押し目買い”になりやすく、大きなトレンドを取りにいく戦略です。下降トレンドなら逆に戻り売りのタイミングを判断材料にできます。

パラメータを段階的に変化させる

例えば、±3%のバンドと±5%のバンドを同時に表示しておき、価格がまず±3%バンドに触れたらポジションの一部を仕掛け、さらに±5%バンドまで達したら追加の売買を検討する、といった“分割エントリー”の戦略もあります。

エンベロープを使う上での注意点

1. 相場環境を把握する

エンベロープは封筒(包むもの)という名前のとおり、価格がこのバンド内で収まることを前提にしています。

強いトレンド相場でブレイクが続くようなときは、何度も逆張りシグナルが出て、痛い目を見るかもしれません。

バンド幅の定期的な見直し

最初に設定した乖離率が未来永劫使えるわけではありません。

ボラティリティが変化してきたら、こまめに調整をすることが大切です。

ファンダメンタルズ要因や急変への備え

大きな経済指標の発表やニュースによって価格が急騰・急落するとき、エンベロープも通用しにくくなります。

いつでも損切りラインなどのリスク管理を怠らずに。

まとめ:エンベロープを理解し、レンジやトレンドに合わせて活かす

「エンベロープ」は、その名のとおり「封筒」のように価格を包み込むイメージで、移動平均線から一定割合だけ 上下に離れたバンドを描く指標です。

ボックスやレンジ相場とは違い、エンベロープ自体はあくまで「分析ツール」として「このあたりまで乖離すると行き過ぎかもしれない」という目安を提供してくれます。

実際に価格が本当にそのバンド内で推移するかどうかは相場の状況次第ですが、特に大きなトレンドが出ていないときには逆張り戦略を組みやすいというメリットがあります。

一方で、相場が強いトレンドを形成しているときにはバンドを突破した価格がそのまま勢いよく伸びてしまい、ダマシに遭いやすい点に注意が必要です。

したがって、最初に相場全体がボックス(レンジ)傾向にあるのか、あるいはトレンドを伴って大きく動こうとしているのかを見極めることが不可欠となります。

使い方のコツとしては、以下のポイントが挙げられます。

- 乖離率の設定を相場のボラティリティに合わせる

- 移動平均線やオシレーター系指標(RSIなど)と併用してダマシを減らす

- レンジかトレンドかを見極め、逆張り・順張りを使い分ける

- 急変リスクに備え、損切りラインや資金管理を徹底する

エンベロープは非常にシンプルゆえに、相場が落ち着いている場面では強力な指標になり得ますが、

トレンドが走り始めたときには取り扱い注意の部分もある指標です。

ぜひ自分が取引している銘柄や通貨ペアの過去チャートにエンベロープを表示して、どのように機能しているかを検証してみてください。

うまく使いこなせば、ボックスやレンジ相場での利益機会をしっかり狙うための有効な武器となるでしょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。