株式投資やFXでは、予想外の値動きが発生して損失を出してしまうことがあります。

そんな時、ダメージを最小限に抑えるために必要なのがストップロスです。

今回は、ストップロスの定義や目的、設定の基準となる指標などについて解説します。

これから市場で生き残り利益を出し続けていくために、ぜひ参考にしてください。

ストップロスとは

まずは、ストップロスの概要について解説します。

ストップロスの定義

ストップロスとは、エントリー時に価格が一定水準まで下落または上昇した際、自動的に決済し、損失を限定するものです。

ストップロスの注文方法としては、逆指値注文、OCO注文、トレーリングストップ注文、成行注文などがあります。

また、損失拡大を防ぐために実際にポジションを手仕舞うロスカット(損切り)と混同されることもありますが、ストップロスは「思わぬ方向に行った時に損失を限定させる」こと、ロスカットは「思わぬ方向に行った時に、自分の意思で損を確定させる」ことという違いがあります。

ストップロスできれば、損失は出るものの資産のほとんどがなくなるなどといった最悪の状況は回避できるでしょう。

ストップロスの目的

ストップロスの目的は、なるべく損失を小規模に抑えることです。

相場が自身の予想と反する動きを見せても、無限に損失が膨らむことを防ぎます。

例えば、2,000円で購入した株が1,800円まで下がったら損切りする設定にしておけば、もし株価が1,500円、1,000円……と下がり続けても、1株あたり200円の損失で済みます。

また、感情的に拙速な判断をすることを防ぐことも目的の一つです。

保有している銘柄の価格が下がり続けるのを目の当たりにすると、誰しも不安や焦りを感じます。

「もう少し待てば戻るかもしれない」「損失を確定するのが怖い」といった感情により、損切りが遅れてさらに大きな損失を出してしまうことも多いです。

しかし、ストップロスを設定しておけば、冷静な時に考えたルールに基づいて機械的に執行されます。

さらに、1回のトレードで負うリスクを明確にするという目的もあります。

「1回のトレードでの最大損失は、総資金の1%以内」などルールを決め、それに合わせたストップロスを設定できます。

これにより、一つひとつのトレードリスクとポートフォリオ全体のリスクを管理しやすくなるでしょう。

ストップロスラインを決める軸

ストップロスラインはどのように設定すればいいのか、軸となるポイントを解説します。

損失率

1回のトレードでどのくらいの損失率を許容するかは、ストップロスを設定する際によく使われる基準です。

「資産比1%の損失が出たら損切りする」「ポジション比2%の損失が出たらストップロス」といったように決めます。

ルールを決めるとき、その比率で損切りの金額がいくらになるかを把握することが重要です。

2.2損失額

ストップロスを設定する際、わかりやすい基準となるのが損失額です。

例えば、下図のように「1回のトレードで1,000円の損失が出たら、損切り」といったように決定します。

取引数量が大きいと、相場がわずかに動いただけで損切りとなることがあります。

テクニカル指標

いくつかのテクニカル指標は、ストップロスのルール設定に役立ちます。

移動平均線は「上昇トレンドにおいて、短期移動平均線を下抜けた地点をストップロスラインとする」「下降トレンドにおいて、短期移動平均線を上抜けた地点をストップロスラインとする」といたように活用できます。

価格が一時的に反発しているだけのことも多いので、明確に上抜け・下抜けたと判断することが重要です。

また、 サポートラインとレジスタンスラインも活用できます。

上昇トレンド中に押し目買いをする場合、サポートラインの少し下にストップロスラインを設定することで、トレンド転換に備えます。

反対に、下降トレンド中にレジスタンスラインの少し上にストップロスラインを設定するという使い方もできるでしょう。

値幅(pips/円)

ストップロスは、値幅で決める方法もあります。

例えば、「10pips変動したら損切りする」といったようなルールです。

この時、150.50円の相場が150.40円になると、0.10円=10pips変動しているので、損切りします。

取引数量が大きいと損失額も大きくなるため、損切りするといくらの損失になるかを確認しなくてはなりません。

ストップロスをする注文方法

ストップロスを実行するためには、いくつかの注文方法があります。

逆指値注文

逆指値注文では、特定の価格に達した段階で、事前に設定した価格にて自動的に注文を出します。

より不利な価格を指定し、「この価格になったら注文を出す」とトリガー価格を設定するだけです。

ストップロスの中でも代表的な注文方法で、相場を観察する必要がなく感情的に流されないといったメリットがあります。

OCO注文

OCO注文とはOne Cancels the Other Orderの略で、一つの注文が成立したらもう一つの注文を自動的にキャンセルするという方法です。

具体的には、現在値より有利な価格で利益確定の指値注文、そして現在値より不利な価格で損切りの逆指値注文を設定します。

利益と損失の両方について管理でき、相場を監視する必要がなくなる点がメリットです。

トレーリングストップ注文

トレーリングストップ注文とは、相場に合わせてストップロスラインを変動できる注文方法です。

株価が上昇したらストップロスラインも上昇し、反転して下落すると、ラインに達した段階で決済されます。

つまり、ストップロスラインは株価が有利に動いている間は追随し、不利な方向に動いたら留まるという仕組みです。

利益を伸ばしつつ、トレンドが転換して大きな損失が出るリスクを抑えられます。

一時的な押し目や小さな価格変動で、ストップロスとなってしまう点は注意しましょう。

成行注文

成行注文は、価格を指定せずにすぐ売買するための注文方法です。

政変や災害などにより価格が急落した時など、価格が多少不利になっても早く注文したい場合に手動で損切りできます。

約定が最優先されるため、十分な流動性があれば注文が成立します。

ただし、約定価格は不確定であるため予想よりも大きな損失が出てしまう可能性があるでしょう。

ストップロスで資産を減らさないための注意点

ストップロスを通じて大きな損失を出したくない方のため、注意点を解説します。

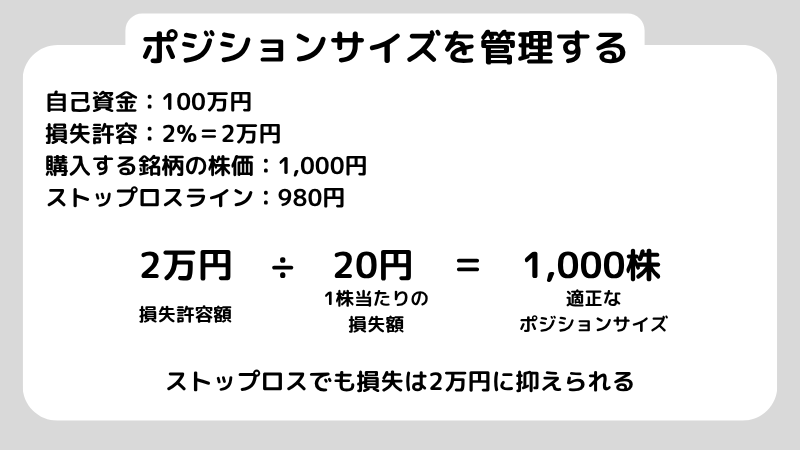

ポジションサイズを管理する

ストップロスを設定する上で、ポジションサイズの管理は重要なポイントです。

1回のトレードでどのくらいの損失が発生しうるのか、自己資金に対してどのくらいであれば許容できるのかは常に把握しなくてはなりません。

エントリー価格とストップロスラインの差額を決め、1トレードあたりの損失許容額を1株当たりの損失額で割ると、購入すべき株数が算出されポジションサイズが明らかになります。

再設定タイミングを検討する

ストップロスラインは、一度設定した後に見直すことが大切です。

価格が上がって高値を更新したら、ストップロスラインも引きあげましょう。

具体的には、買いポジションでは含み益が出たらエントリー価格まで引き上げ、売りポジションでは安値を更新した時にエントリー価格まで引き下げるなどします。

また、再設定に活用できるのがトレーリングストップです。

相場が有利に変動した時、値動きに合わせてストップロスラインが自動で動きます。

含み益が出た後にストップロスを再設定することで、損失に転じるといったリスクを抑えられます。

適切な幅を設定する

ストップロスラインの幅が狭すぎると、ダマシに引っかかりやすくなります。

一時的なノイズや小さい変動でどんどん損切りしてしまい、ストップ狩りに遭う確率も高まるでしょう。

損切後に予想していた方向に値動きし、本来であれば得られた利益を取り逃してしまうこともあります。

ストップロスラインの幅が広すぎると、1回の取引で大きな損失が出ることがあります。

ポジションサイズを大きくできず、資金効率も悪くなるでしょう。

また、ストップロスラインを設定し忘れると、相場の急変に対応できないこともあります。

常に逆指値・OCO注文を設定する癖をつけることで、うっかりミスにより資産を減らさないようにしてください。

ストップ狩りに備える

ストップ狩りとは、投資機関や大口投資家などが、多くの個人投資家がストップロスラインに設定しているであろう価格帯を攻め、意図的にストップロスを発生させることです。

ストップ狩りが発生すると、買いポジションではサポートラインや移動平均線の少し下、売りポジションではレジスタンスラインの少し上で急に値動きが発生し、すぐに元のトレンドに戻ります。

対策は、サポートラインやレジスタンスラインに対して、余裕を持った位置にストップロスラインを設定することです。

また、SNSなどで自分の損切ラインを公開している方もいますが、これは絶対にやめましょう。

損切り貧乏が起こる理由と対策!損失を最小限に抑える投資戦略を徹底解説

ストップロスに関するよくある質問

ストップロスに関するよくある質問に回答します。

ストップロスとは何ですか?

ストップロスとは、「損切り」とも言われる損失を確定する行為です。

損失を最小限に抑えるために実行されます。

また、相場の値動きによって感情的に判断してしまう失敗を防ぐためにも行われます。

ストップロスはどうやって設定すればいいですか?

ストップロスラインは、損失率、損失額、ATR、値幅、テクニカル指標などを基準に設定します。

具体的な注文方法としては、逆指値注文、OCO注文、トレーリングストップ注文、成行注文があります。

ストップロスの注意点は何ですか?

ストップロスで最も大切なことは、ポジションサイズを管理することです。

1回のトレードでどのくらいの損失が発生し、自己資金に対してどのくらいまで許容できるのかは、常に自分の中でクリアにしておきましょう。

また、一度設定したらそのままにするのではなく、再設定タイミングを検討することも重要です。

まとめ

今回は、ストップロスについて解説しました。

投資では、常勝することはありえません。

どんなに大きく勝っている投資家でも、常に多かれ少なかれ損失は出ています。

大切なことは、損失を最小限に抑えることです。

今回解説したポイントを押さえ、適切にストップロスラインを設定しましょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。