株価が上がると、誰もが「利益が増えた」と安心しがちです。

しかし、高値づかみや判断ミスなど、上昇局面にも注意すべきリスクがあります。

この記事では、株価が上がるときに見落としがちなリスクとその対処法をわかりやすく解説します。

株価の動きに左右されず、安定した資産形成を目指したい方は、ぜひ最後までお読みください。

株価が上がることにはメリットだけでなくデメリットもある

株価の上昇は一見すると良いニュースですが、必ずしもすべてがプラスとは限りません。

企業の業績以上に期待が集まって株価が上がりすぎると、実際の価値とのバランスが崩れ、下落しやすい状態になります。

株価上昇局面では、次のような点に注意が必要です。

- 利益確定による税金の負担が発生する

- 高値圏では新たに買いづらくなる

- 上昇に安心して判断を誤る可能性がある

上昇相場では資産が増えたように見えるため、つい油断しがちです。

しかし、見かけ上の利益に安心せず「今の水準が本当に適正か」「資産配分が偏っていないか」を確認することが重要になります。

株価上昇を好機と捉えるだけでなく、リスクを冷静に見極める視点が求められます。

【初心者必見】株価チャートの見方とは?見方の基本と注目すべきポイントを解説

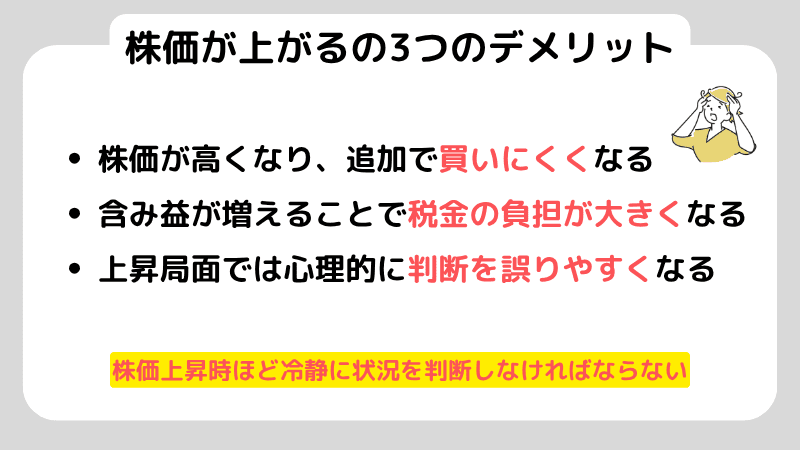

株価が上がるの3つのデメリット

株価が上がると資産は増えますが、同時に負担やリスクも生じます。

具体的なデメリットは、以下の3つです。

- 株価が高くなり、追加で買いにくくなる

- 含み益が増えることで税金の負担が大きくなる

- 上昇局面では心理的に判断を誤りやすくなる

株価上昇時ほど、冷静に状況を整理する姿勢が求められます。

株価が高くなり、追加で買いにくくなる

株価が上がると同じ金額で購入できる株数が減り、買い増しが難しくなります。

たとえば、1株1,000円だった銘柄が1,500円になると、同じ資金で買える株数は3分の2に減少します。

結果的に、平均取得単価が上がり、将来的な値下がり時に損益が拡大するリスクがあります。

また、高値圏での買い増しは「利益が出ている銘柄ほど買いたくなる」という心理的バイアスも伴います。

短期的な値動きに流されず、購入の判断基準を明確に保つことが重要です。

利益確定すると、税金の負担が大きくなる

株価上昇によって利益を確定すると、課税対象となる所得が増えます。

| 日本では株式の譲渡益や配当に対して、約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用される。

たとえば、50万円の利益確定時には「50万円 × 約20% = 約10万円」が税金として差し引かれる。 |

利益が増えるほど税金の負担も大きくなり、その分、再投資に回せる資金が減ります。

課税による資金目減りを意識し、利益確定のタイミングを慎重に判断することが重要です。

上昇局面では判断がぶれやすく、売買のタイミングを誤りやすい

株価が上昇すると「まだ上がるはず」と思い込み、利益確定の判断を遅らせてしまう傾向があります。

一方で、短期的な調整局面では「このまま下がるかもしれない」と不安になり、早めに売却してしまうケースも見られます。

感情に左右された売買は、結果的に利益の取りこぼしや損失拡大につながる可能性が高いです。

上昇相場では冷静な判断基準を保ち、ルールに沿った取引を意識することが重要です。

株価が上がるデメリットはある?投資家・企業・経済全体からみるデメリットを解説

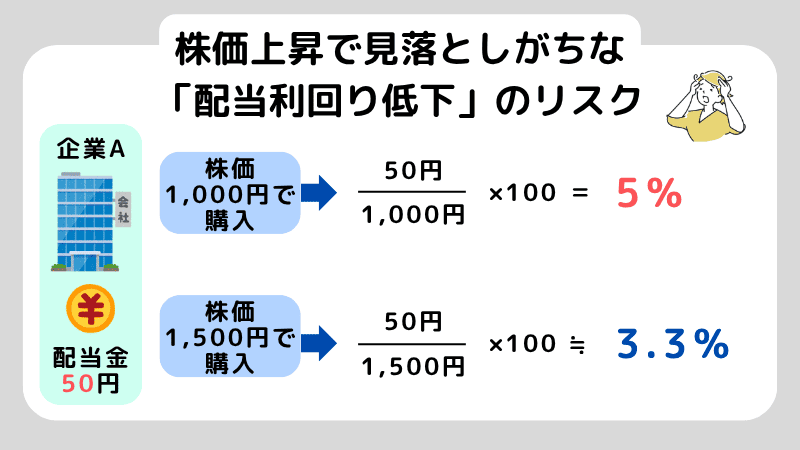

株価上昇で見落としがちな「配当利回り低下」のリスク

株価が上がると資産価値は増えますが、配当を重視する場合には注意が必要です。

配当利回りは「1株あたりの年間配当額 ÷ 株価」で計算されるため、株価が上がるほど実質的な利回りは下がります。

| 【株価1,000円・配当50円の場合】

50÷1,000=0.05で利回りは5%になる。 【株価が1,500円に上がった場合】 50÷1,500=0.0333…で約3.3%になる。 |

同じ配当金額でもお得感が薄れ、以前ほどの魅力を感じなくなるケースが増えます。

結果として、投資家は買い増しや新規購入をためらうようになり、株価上昇が停滞するわけです。

利回り低下は長期的なインカム収入にも影響します。

再投資に回せる資金が減るため、資産の増え方も緩やかになります。

配当重視の投資では株価水準と利回りの関係を定期的に確認し、適正な購入タイミングを見極めることが重要です。

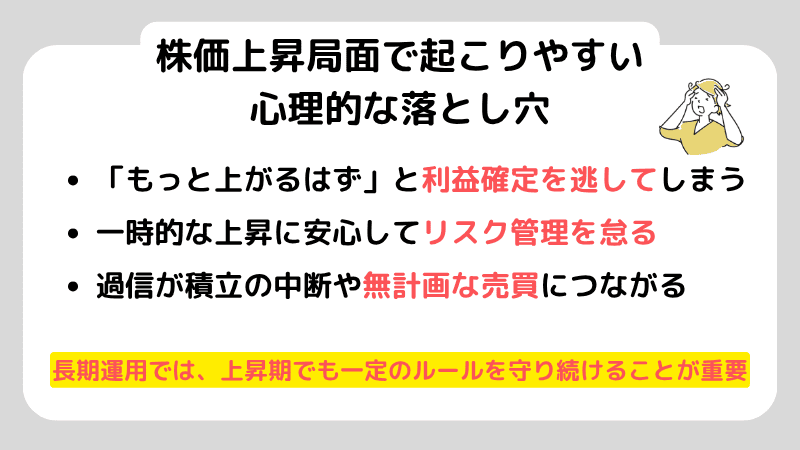

株価上昇局面で起こりやすい心理的な落とし穴

株価が上がる局面では気持ちが緩みやすく、慎重さを欠きやすくなります。

初心者ほど短期的な値上がりを安心材料と勘違いし、誤った選択をしがちです。

上昇局面で起こりやすい心理的な落とし穴は、次の3つです。

- 「もっと上がるはず」と利益確定を逃してしまう

- 一時的な上昇に安心してリスク管理を怠る

- 過信が積立の中断や無計画な売買につながる

株価の上昇局面こそ、感情に流されず冷静に判断することが重要です。

「もっと上がるはず」と利益確定を逃してしまう

株価が上がり続ける局面では「もう少し待てば、さらに利益が増える」と期待して売却を先延ばしにしてしまいがちです。

一度上昇を経験すると、その流れが続くと錯覚しやすくなります。

しかし、相場は常に変動しており、上昇トレンドが永続することはありません。

利益を確定する機会を逃すと、急な下落で含み益が消えるリスクがあります。

売却ルールや目標価格をあらかじめ設定し、感情に左右されない判断基準をもつことが重要です。

一時的な上昇に安心してリスク管理を怠る

株価の上昇が続くと「もう下がらない」と思い込み、分散や現金比率の見直しを怠ることがあります。

リスク管理を後回しにすると特定の銘柄や資産に資金が偏り、ポートフォリオ全体のバランスが崩れやすいです。

偏った状態のまま株価が下がる局面を迎えると、想定以上の損失を抱えるリスクが高まるため注意が必要です。

上昇相場でも定期的に資産配分を見直し、適切なリスク管理を維持する姿勢が求められます。

過信が積立の中断や無計画な売買に走ってしまう

株価の上昇により「自分の判断は正しい」と感じると、安易に取引量を増やしたり、積立をやめてしまったりしがちです。

しかし、上昇が必ずしも判断の正しさを示すわけではなく、一時的な市場の動きにすぎないケースもあります。

短期的な成功体験に引きずられるとリスクを見誤り、思わぬ損失を招く原因になります。

長期運用では、上昇期でも一定のルールを守り続けることが重要です。

感情で動かず、積立や分散の仕組みを継続することが、安定した資産形成につながります。

アセットロケーションとは?どの口座に何を置くかで手取りリターンが変わる

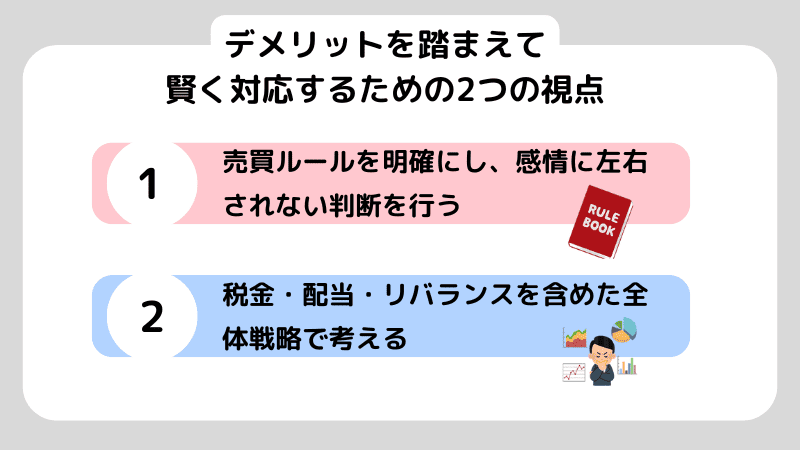

デメリットを踏まえて賢く対応するための2つの視点

株価の上昇には、税金・買い増しコスト・判断ミスなどのリスクが伴います。

リスクを抑えるには「感情に左右されない仕組みをもつこと」と「資産全体のバランスを考えて判断する姿勢」が求められます。

具体的に意識すべき点は、次の2つです。

- 売買ルールを明確にし、感情に左右されない判断を行う

- 税金・配当・リバランスを含めた全体戦略で考える

売買ルールの明確化と全体戦略の意識を両立させることで、長期的に安定した成果を積み上げられます。

売買ルールを明確にし、感情に左右されない判断を行う

株価が上昇しているときほど「もう少し待てばさらに上がる」といった感情が働きやすくなります。

そうした心理に流されないためには、事前に売買の判断基準を明確にしておくことが大切です。

たとえば「含み益が20%を超えたら一部を売却する」「目標株価に達したら保有比率を下げる」といったルールを設けておけば、急な値動きにも冷静に対応できます。

基準を先に決めておけば状況に振り回されず、長期的に安定した成果を得やすくなります。

税金・配当・リバランスなど「全体戦略」で考える

株価の上昇は、個別の銘柄だけでなく資産全体のバランスにも影響します。

利益確定による課税、配当利回りの低下、保有比率の偏りなど、複数の要素が同時に変化するため、部分的な判断では対応しきれません。

そのため、口座区分や資産配分ごとにルールを設け、全体として最適な運用を意識することが大切です。

たとえば、NISA口座で保有する銘柄は非課税期間を考慮して売却タイミングを調整し、課税口座の銘柄とは区別して管理するといった工夫が有効です。

税金・配当・リスクを総合的に管理し、資産全体のバランスを保つことが、長期的な安定運用につながります。

新NISA(ニーサ)とは? 従来NISAとの違いから始め方まで徹底解説

上昇相場で後悔しないためのQ&A

Q1. 含み益にも課税されますか?節税しながら利確するコツは?

A. 課税されるのは売却して利益が確定した時点のみで、含み益の段階では課税されません。

利確は一度にまとめず段階的に行い、課税口座は損益通算や同年内の損出しで税負担を均し、非課税の新NISA枠は長期保有優先で売却順序を分けるのが有効です。

Q2. 上値追いが不安です。上昇中に賢く“買い増し/降りる”には?

買いはあらかじめ水準を刻む分割購入で平均取得単価の跳ね上がりを抑え、直近安値割れや移動平均割れなど客観ルールで撤退を徹底します。

利確は目標到達ごとに一部売り、残りはトレーリングで利益を伸ばすと“上がれば取る・崩れれば降りる”を両立できます。

まとめ

株価が上がることは喜ばしい出来事のように見えますが、実際には注意すべき点も多く存在します。

株価上昇によって生じるデメリットは、以下の4点に集約されます。

- 高値圏では買い増しが難しくなる

- 利益確定時の税金が増える

- 上昇相場で冷静な判断を欠きやすくなる

- 配当利回りが低下し、インカム効率が下がる

リスクを理解した上であらかじめ売却ルールを定め、税金やリバランスを含めた全体戦略を立てておくことが重要です。

株価の上昇は一時的な現象にすぎないため、投資に対する一貫した方針をもって冷静に判断することが、安定した運用につながります。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。