証券口座を保有する方で、信用口座を活用している人は2割程度という統計があります。

信用口座を持つことで、買いだけでなく、空売りのポジションを持つこともできます。

株価は上昇と下落を繰り返しますので、上昇だけでなく、下落の場面でも利益を上げる手法を身につけておくことが重要です。

このコラムで空売りを理解して、下落にも対応できるトレーダーになって下さい。

はじめに

株式投資を始めると、多くの人はまず「安く買って、高く売る」という取引を想定します。

しかし株式市場は常に上昇相場とは限らず、景気や企業の業績が悪化すると下落局面が訪れます。

こうした下落局面でも利益を狙える手法が「空売り(ショートポジション)」です。

一方で、空売りには「買い」に比べて難しい側面がいくつも存在します。

例えば、株価は上昇する際には底堅いサポート(支え)が入りやすいのに対し、下落速度が一気に加速してしまうケースもあり、タイミングを誤ると大きな損失を被る恐れもあるのです。

そこで本記事では、空売りの基本から、なぜ買いよりも難易度が高いのか、そしてエントリー位置の具体例やリスク管理の方法まで、順を追って解説していきます。

投資初心者から中級者の方が、正しい知識と戦略を身につけることで、空売りを有効に活用できるようにすることが本記事の目的です。

空売りとは

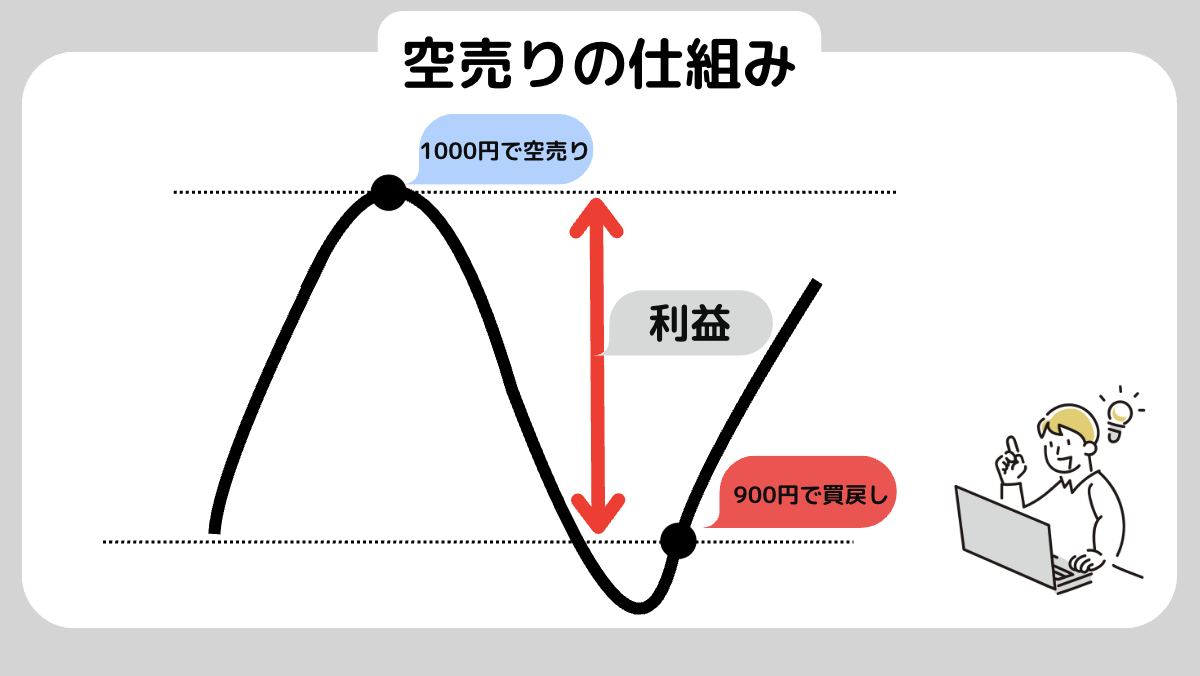

まずは空売りの基礎からおさえましょう。空売りとは、証券会社などから株を借りて「先に売る」行為です。

一般的な株式売買が「買ってから売る」のに対して、空売りは「売ってから買い戻す」という点が大きな違いです。

価が下落した場合、売り建てした価格よりも安い価格で買い戻すことで利益を確定させることができます。

市場全体が下がっている局面や、個別銘柄にネガティブなニュースがあった場合でも収益機会を狙えるのがメリットです。

さらに、空売りはリスクヘッジ手段としても有効です。

保有している現物株が値下がりしそうなとき、同業種やインデックスを空売りすることで、一部の損失を相殺できます。

上昇局面だけでなく、下落局面でも戦略を組めるのが空売りの特徴ですが、その一方で高いリスクも伴うことを知っておく必要があります。

空売りが買いより難しい理由

「買い」に比べて「売り」の方が難しいとされるのには、次のような要因があります。

- 損失リスクが理論上無限大

買いは「株価がゼロになる」という下限があるため、最大損失は投資額に限定されます。しかし空売りの場合、株価がどこまでも上昇する可能性があり、損失が青天井になり得ます。この心理的プレッシャーが大きな難しさの一つです。 - 相場の下落は一気に進むことが多い

上昇相場では、価格がゆるやかに動きながら押し目を作るケースも多いですが、下落相場ではパニック的な売りが集中して急落することがあります。急落には乗り遅れたくない反面、タイミングを見誤ると逆にリバウンドで買い戻しが入り、踏み上げ(急騰による損失拡大)に巻き込まれるリスクがあります。 - 市場心理が読みにくい

一般的に「株を買いたい人」は多く存在しますが、空売りをしている人は買い方に比べると少数派です。そのため、機関投資家や大口投資家の動きを読む必要があり、難易度が上がる面があります。下落相場は出来高が急増し、ボラティリティ(価格変動幅)が拡大することも多いので、一瞬の判断ミスが大きな損失に直結しやすいのです。

空売りの仕組みと基本ルール

信用取引口座の開設

空売りをするには、まず証券会社で信用取引口座を開設しなければなりません。

信用取引には「制度信用取引」と「一般信用取引」があり、それぞれ取扱銘柄や貸株料、返済期限などが異なります。

いずれも、証券会社から株を借りて売るという点では共通しています。

売り建てと買い戻し

空売りの流れはシンプルに言うと以下のようになります。

- 売り建て注文:借りた株を売却(空売り)。

- 買い戻し注文:後日、株価が下がった(または上がってしまった)段階で、買い戻してポジションを決済。

- 損益の確定:売った価格と買い戻した価格の差額が利益または損失となる。

証拠金と追証

信用取引では、証拠金という担保を差し入れたうえで取引を行います。

もし株価が予想と反対方向に動いて証拠金が不足した場合、追証という形で追加の資金が求められます。

追証の発生は投資家にとって大きなリスクですので、常に十分な余裕資金を用意し、無理のない範囲で取引することが重要です。

各種規制の存在

空売りは市場の混乱を招きやすい面があるため、各種規制が設けられています。

代表的なものとして、アップティックルール(直近の取引価格よりも安い価格で連続して空売りできない)や、一部銘柄の空売り禁止などがあります。

取引をする前に、証券会社や取引所のルールを必ず確認しておきましょう。

空売りのやり方(具体的な手順とエントリー位置)

銘柄選定

空売りを行う銘柄は、下落が見込まれるものを選ぶ必要があります。

以下のような状況に注目してみてください。

- 業績が悪化している、あるいは悪材料(不祥事や大幅な下方修正)が出た銘柄

- テクニカル的に重要なサポートラインを割り込み、下落トレンドに入った銘柄

- 決算発表で市場予想を大きく下回り、売りが出やすい局面にある銘柄

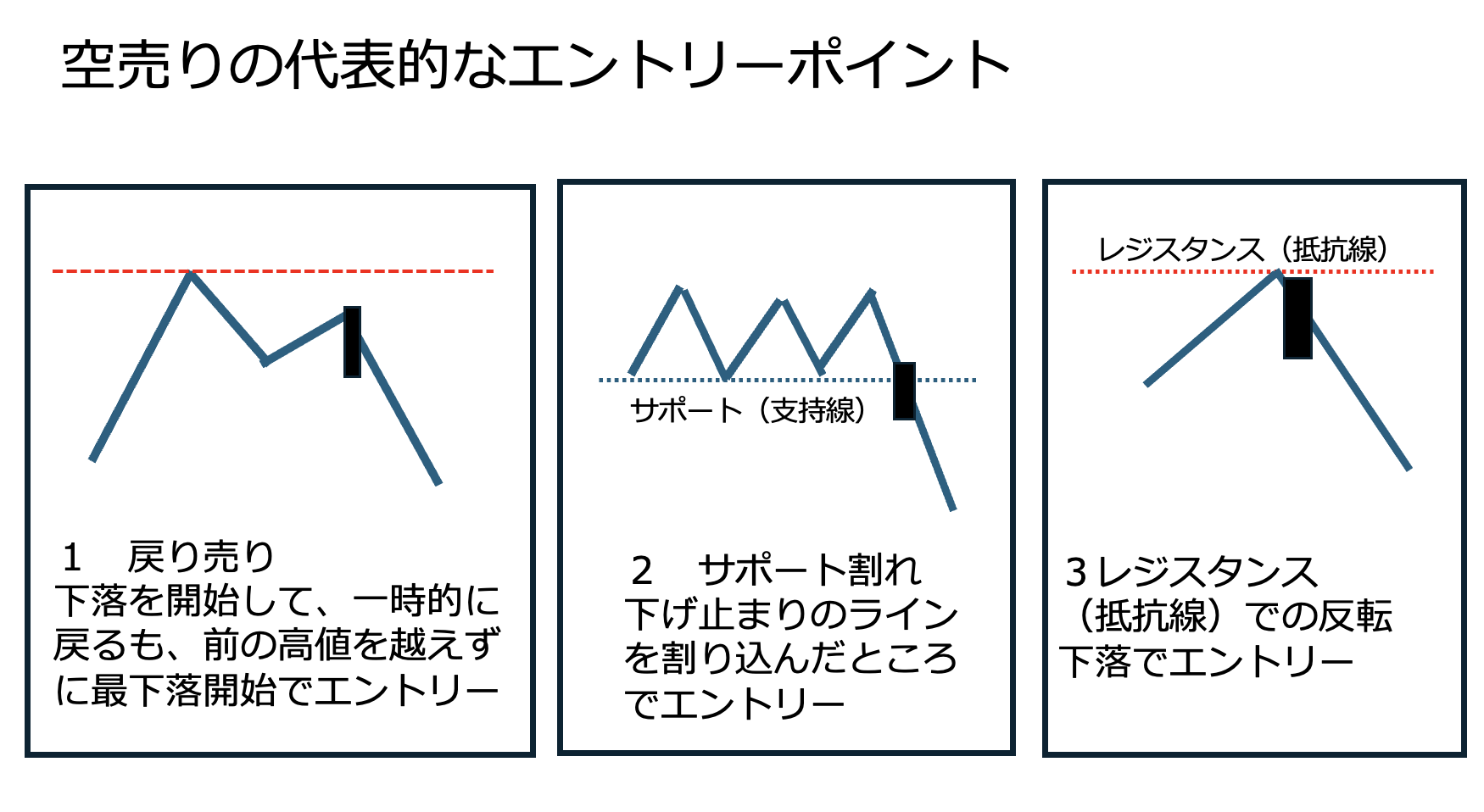

エントリー位置の考え方

空売りのエントリー位置は、買いの場合とは逆の視点で考えます。買いが「押し目」を狙うのに対して、売りは「戻り」を狙うことが多いです。具体的には以下のようなパターンがあります。

- 戻り売り

下落トレンドの途中で株価が一時的に上昇し、前の高値等の抵抗となるラインまで戻ってきたタイミングを狙います。戻りが終わり、再度下落を始めたと感じたところでエントリーすると、比較的リスクを抑えやすいでしょう。 - サポート割れでのブレイクダウン狙い

これまで何度も下げ止まっていたサポートラインを割り込むと、大きく下げが加速することがあります。ラインを明確に下回ったタイミングで空売りを仕掛け、急落を捉える手法です。ただし割れた直後の急反発(いわゆる「だまし」)もあり得るので、リスク管理が欠かせません。 - レジスタンス付近での反転を待つ

レジスタンスライン(抵抗線)や移動平均線などの上値抵抗帯付近で株価の伸びが鈍化し、陰線に転じ始めたところを狙います。買いの場合、サポート付近での下げ止まりを狙うのと対称的な考え方です。

テクニカル分析と空売りの組み合わせ

移動平均線

短期移動平均線が長期移動平均線を下回る「デッドクロス」は下落トレンドのシグナルとして有名です。

デッドクロスが発生してから空売りする人も多いですが、タイミングによっては戻りがあったり、すでに遅いタイミングである場合もあるので、他の指標と合わせて見るのが望ましいでしょう。

サポート・レジスタンスライン

サポートラインを明確に割る「ブレイクダウン」が起こったときは、空売りの絶好機となることがあります。

一方でレジスタンスライン付近まで戻ったタイミングでの「戻り売り」も鉄板の手法です。

ただし、ブレイクアウト(上抜け)に発展して逆に踏み上げられるケースもあるので、必ず損切りラインを設定しましょう。

オシレーター指標

RSIやストキャスティクスといったオシレーター系指標は、買われすぎ・売られすぎの判断材料になります。

特に空売りを検討している銘柄でRSIが過熱水準(70~80以上)に達していた場合は、相場の反転下落を狙う好材料と考えられます。

ただし、上昇トレンドでの過熱感は長く続くこともあるため、オシレーターだけに依存するのは危険です。

リスク管理と注意点

ロスカットの徹底

空売りは、株価の上昇によって損失が雪だるま式に膨らみかねません。

逆指値注文を利用して、想定よりも株価が上昇した場合には自動的に買い戻す仕組みを作っておくことが重要です。

自分で決めた損切りラインは、絶対に後から動かさないようにしましょう。

追証リスク

相場急騰に巻き込まれると、含み損が一気に拡大して証拠金が不足し、追証が発生します。

追証で追加資金を用意できないと強制的に決済させられ、結果的に大きな損失を抱えるリスクがあります。

余裕を持った資金管理を行い、レバレッジのかけ過ぎを避けることが肝心です。

コストと逆日歩

空売りには金利や貸株料などのコストがかかるほか、空売りが多く集中している銘柄では「逆日歩」が発生する場合があります。

これにより、思いのほか高い費用を負担しなければならないこともあります。

特に長期での空売りはコストが重くなるので、短期~中期の取引期間で計画を立てるのが一般的です。

メンタル面

下落相場は予想外の反発や乱高下が頻繁に起こりやすく、メンタルが揺さぶられやすいのが実情です。

あらかじめシナリオを用意し、「こうなったら買い戻す」「ここまで来たら損切りする」という具体的な判断基準を決めておくと、心理的負担を軽減できます。

空売りが活躍するシーン

下落トレンドが明確な相場

世界的な金融不安や業績悪化などで市場全体が継続的に下落しているときは、空売りが大きく利益を上げるチャンスでもあります。

しかし、急反発が起こる可能性も高まるので常にロスカットの準備をしておきましょう。

大きく急騰した銘柄の反落狙い

短期間に急騰し、明らかに過熱している銘柄は反動で大きく下げるケースがよくあります。

ただし、踏み上げに遭うリスクも高いため、板の状況や市場の出来高を注視しながら慎重にタイミングを見極めましょう。

ポートフォリオヘッジ

保有する現物株の値下がりリスクを軽減するために、同業種や連動性のある銘柄やETFを空売りする手法もあります。

相場全体が大きく崩れた場合、空売りの利益で保有株の損失を一部カバーできるので、有用なリスク管理の一環となります。

まとめと次のステップ

空売りは「下落局面で利益を狙う」「ヘッジとして保有株の損失を軽減する」など、多彩な活用方法があります。

ただし、「損失が理論上無限大」「一瞬の急騰で追証リスクが高まる」など、買い取引に比べて難易度が高いのは事実です。

特にエントリー位置の見極めが重要で、戻り売りやサポート割れなどのパターンをうまく活用できるかどうかが勝敗を分けるポイントとなります。

また、リスク管理として逆指値注文によるロスカットや、証拠金の余裕を十分に持たせることが必須です。

今後さらに知識を深めたい場合、テクニカル分析のほかにファンダメンタルズ分析や先物・オプション取引への応用なども学んでみてください。

リスクとリターンを正しく理解し、ルールを徹底したうえで実践すれば、空売りは投資戦略の大きな武器となるでしょう。

よくあるQ&A

Q1:空売り可能な銘柄はどうやって調べればいいですか?

A:証券会社の信用取引銘柄リストや「空売り可能銘柄」検索画面を利用すると簡単に調べられます。

証券会社ごとに異なる場合があるので、必ず自分が利用している証券会社の情報を確認しましょう。

Q2:エントリー位置はどのように決めればいいですか?

A:基本的には「戻り売り」や「サポート割れ」を狙うパターンが多いです。

移動平均線やレジスタンスライン、サポートラインを駆使し、リスクリワードの良いポイントを探しましょう。

Q3:初心者でも空売りをすぐに始められますか?

A:信用取引口座を開設すれば技術的には可能ですが、リスクが高いため初心者がいきなり大きな金額で挑戦するのはおすすめしません。

まずは現物取引で相場経験を積み、小ロットで信用取引に慣れながら学ぶのが望ましいでしょう。

空売りは奥が深く、買い取引とは異なるリスクと難しさがあります。

しかし、市場が下落する局面でも利益を狙える強力な手段であり、ポートフォリオ全体のリスクヘッジにも大きく貢献します。

大切なのは、しっかりと仕組みを理解し、損切りや追証などのリスク管理を徹底することです。

ぜひ本記事を参考に、あなたの投資戦略の選択肢を広げてみてください。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。