投資をしていると、損益通算という言葉を見ることがあるでしょう。

これは、複数の投資で出た利益と損失を合算して、課税対象となる所得を減らせる仕組みです。

支払う税金を抑えられる可能性があります。

そこで今回は、初心者の方にもわかりやすく、この仕組みを解説します。

株の利益に税金はかかるの?【確定申告が必要な人について解説!】

損益通算とは?

損益通算の概要について解説します。

損益通算の概要

損益通算とは、投資で得た利益と損失を合算して、課税対象となる所得を減らせる仕組みです。

複数の金融商品や口座で取引を行っている場合、それぞれの損益を合算することで、全体の税負担を軽減できる可能性があります。

この仕組みは、同一の所得区分内で利益と損失を相殺する制度です。

たとえば「上場株式等の譲渡所得等」同士は通算できますが、給与所得や一般の雑所得など他区分との通算はできません。

損益通算の対象となる金融商品

損益通算ができる金融商品は、税法上の所得区分が同じであることが条件です。

金融商品の税区分は大きく「①上場株式等の譲渡所得等(申告分離課税)」、「②先物取引に係る雑所得等(申告分離課税)」、「③総合課税の雑所得(例:暗号資産)」に分かれ、区分をまたいだ通算は不可が基本です。

例えば、株式、投資信託、ETF、REIT、債券などは、同じ所得区分のため損益通算することが可能です。

FXは先物取引に係る雑所得等にあたるため、これらの商品と損益通算ができません。

ただし、CFDや商品先物取引など、FXと同じ先物取引に係る雑所得等に入るもの同士であればできます。

また、NISA口座で生じた利益はそもそも非課税で損益通算は不可能です。

損益通算が節税につながる理由

損益通算が節税につながる理由は、税金を計算する際の「所得」を減らすことができるからです。

税金は所得金額に税率をかけて計算されるため、所得金額が少なければ少ないほど、支払う税金も少なくなります。

黒字と赤字を相殺し、課税対象となる所得を圧縮することで、結果的に支払う税金を減らすことができます。

これは、投資全体での最終的な収支を税金計算に反映させるための仕組みであり、投資家にとっては非常に重要な節税策です。

損益通算の対象となる所得とルール

損益通算の対象となる、ルールについて解説します。

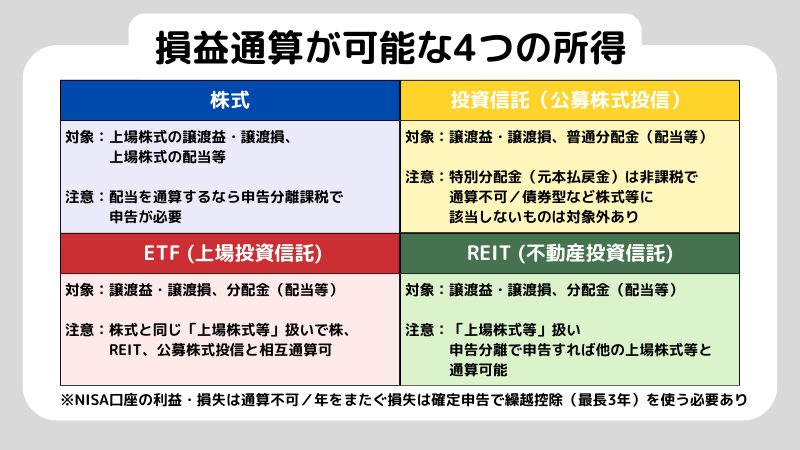

損益通算が可能な4つの所得

損益通算が可能な主な4つの金融商品について解説します。

これらの金融商品を同一の年に売買して損益が発生した場合、確定申告を行うことで損益通算ができます。

複数の口座で取引している場合は、すべての取引を合算して申告することで、より大きな節税効果が期待できます。

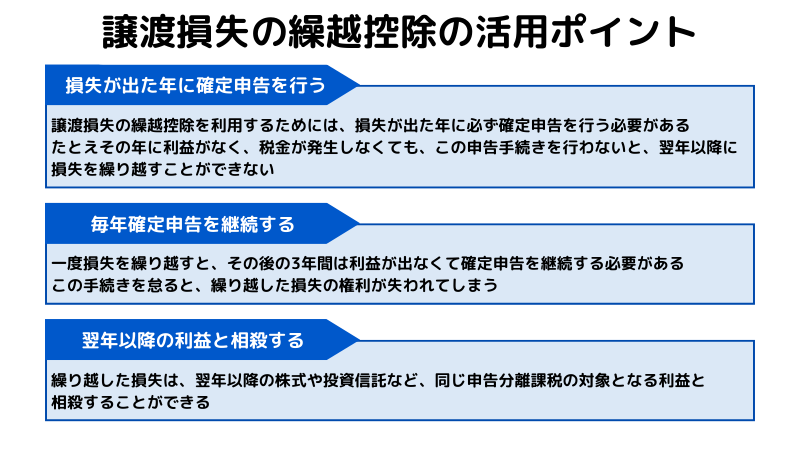

譲渡損失の繰越控除の活用

譲渡損失の繰越控除とは、その年に損益通算をしてもなお残ってしまった損失を、翌年以降3年間にわたって、利益と相殺できる制度です。

投資においては、年に一度、利益と損失を相殺して税金を計算しますが、損失が利益を上回ることもあります。その際に、使いきれなかった損失を無駄にしないための重要な仕組みです。

損益通算ができないケースとは

損益通算ができないケースは、主に4つあります。

1つ目は、税法上の所得区分が異なる損益を通算しようとする場合です。

給与所得や事業所得といった総合課税の所得と、株式投資で得た申告分離課税の所得は通算できません。

また、不動産投資で出た利益や損失と、株式投資の損益も通算できません。

2つ目は、NISA口座内の損益です。

NISA口座は、もともと非課税制度であるため、そこで得た利益には税金がかかりません。

損失が出た場合も、他の課税口座の利益と損益通算することはできません。

このため、NISA口座で大きな損失を出しても、その損失を他の利益と相殺して税金を減らすことはできません。

3つ目は、 譲渡益が非課税となるケースです。

家具や衣服、自家用車などの生活に通常必要な動産を売却して得た利益は生活用動産の譲渡となり、非課税です。

また、財形住宅貯蓄に関しても利子所得が非課税となるため損益通算の対象外となります。

4つ目は、暗号資産の取引がある場合です。

暗号資産で損失があっても、税法上の区分が異なるため他の所得と通算・繰り越しはできません。

損益通算を行う際の注意点

損益通算を行う際は、以下に注意してください。

NISA口座は損益通算の対象外

前述の通り、NISA口座はもともと非課税のため対象外です。

NISA口座で出た利益は、税金がかからないかわりに損失の繰り越しができません。

また、他の口座の利益と通算もできないため気を付けてください。

確定申告が必要となるケース

複数の証券会社の口座で取引を行っている場合、それぞれの口座の損益を合算して最終的な税額を計算するために、確定申告が必要です。

また、源泉徴収なしの特定口座や一般口座で利益が出た場合、税金は自動的に源泉徴収されません。

そのため、投資家が自分で確定申告を行い、納税する必要があります。

さらに、 譲渡損失の繰越控除を利用する場合にも確定申告が必要です。

確定申告しなければ、せっかく繰り越した損失の権利が失われてしまいます。

損益通算に関するよくある質問

損益通算に関するよくある質問に回答します。

Q1. 損益通算は必ずやるべきですか?

まずは損益通算の制度を理解することが大切です。

自分の場合、損益通算が必要かを判断できなければ、「損益通算すべきか」という疑問には答えられません。

必要に応じて確定申告することで、節税につながる場合があります。

Q2. NISA口座では損益通算ができますか?

できません。

NISAの利益・損失は非課税枠内で完結し、通算・繰越の対象外となるため、NISA口座での利益や損失を対象としないように気をつけましょう。

まとめ

今回は、損益通算について解説しました。

制度を正しく理解することで、節税につながります。

投資で出した利益を最大限確保できるよう、しっかり制度について学びましょう。

投資信託を売却して得た利益は、税金がどのくらいかかる?計算方法や確定申告について解説!

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。