FXや仮想通貨を始めたばかりで、証拠金維持率がどんなものか完全に理解できていないという方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、証拠金維持率とは何か、どのように計算するか、なぜ把握しておくべきかを解説します。

自分の資金を守り大きな損失を避けるため、ぜひ基本からしっかり学びましょう。

証拠金維持率とは

証拠金維持率とは何か、基本を解説します。

証拠金維持率の定義と計算式

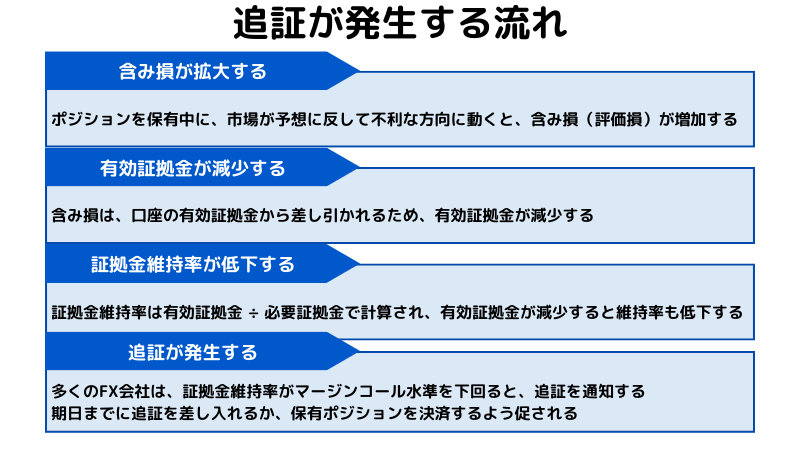

証拠金維持率とは、FXや仮想通貨などにおいてポジションを維持するために必要な資金の余裕度を示す指標です。

口座に入れている資金は有効証拠金と呼ばれ、これに対して取引に必要な最低限の証拠金(必要証拠金)がどれほどかを示します。

証拠金維持率が一定レベルを下回ると、より多くの証拠金を入れるように求められる追証が発生したり、強制的にポジション決済が実行されるロスカットが発生したりします。

証拠金の計算式は、有効証拠金÷必要証拠金×100(%)です。

この時、口座残高(預託証拠金)と有効証拠金の概念が異なることに注意しましょう。

口座残高(預託証拠金)とは、入出金と確定損益の合計です。

有効証拠金とは、口座残高+評価損益(未確定の含み益・損を合算)です。。

必要証拠金は、建玉を維持するために拘束される証拠金(合計必要証拠金)を指しています。

証拠金維持率を意識する必要性

証拠金維持率は、自身の資金とリスクを管理するために意識する必要があります。

維持率を意識することは、ロスカットによる強制的な損失確定を防ぎ、安定した取引を続けるために不可欠です。

証拠金維持率が低いと少しの値動きでもロスカットされる危険性が高く、相場が少しでも不利な方向に動けばすぐにロスカット水準に達してしまいます。

証拠金維持率は各社の基準によりますが、例としてアラート200%、マージンコール(新規ができなくなる基準)100%、ロスカット50%などで運用されます。

自社のロスカット基準と通知条件を必ず確認し、その閾値より十分上で運用するのが実務的です。

常に証拠金維持率を意識することで、ロスカットを心配することなく、戦略通りの取引を継続できるようになります。

証拠金維持率が低下・上昇するタイミング

証拠金維持率は、市場の動きに合わせて常に変動します。

これは、有効証拠金が保有するポジションの評価損益によって日々変動するためです。

評価損益とは保有ポジションの含み益や含み損のことで、市場価格が有利な方向に動けば増え、不利な方向に動けば減ります。

また、新規にポジションを建てると取引量に応じた必要証拠金が口座から差し引かれます。

これにより余剰証拠金が減少し、証拠金維持率も下がります。

反対に、ポジションを決済すると、そのポジションの必要証拠金が解放され、有効証拠金は決済時の損益が加味されて確定するため、証拠金維持率は変動します。

さらに、口座に入金すると有効証拠金が増えるため、証拠金維持率が上昇します。

一方、出金すると有効証拠金が減少し、証拠金維持率は下がります。

ロスカットと追証(マージンコール)の関係性

ロスカットと追証の関係性について解説します。

証拠金維持率がロスカットラインを下回るリスク

各社のロスカット基準%を下回ると自動決済(ロスカット)が発動します。

例えば、維持率50%が基準の場合、、有効証拠金=0.5×必要証拠金に達した時点で強制決済となります。

警告や新規制限の基準は、200%や100%など別途定められています。

ロスカットとは、含み損の拡大によって有効証拠金が必要証拠金を下回った場合に、さらなる損失拡大を防ぐため保有しているポジションが強制的に決済される仕組みです。

多くのFX会社では、証拠金維持率がロスカット基準を下回ると、自動的に発動します。

なお、証拠金維持率が何%でロスカットになるかは証券会社ごとに異なるため、「ここまでであれば絶対に安全」といったラインは一概にはありません。

追証(追加証拠金)が発生する仕組み

追証は、証拠金維持率が一定基準を下回ったとき、追加で資金を入れるように求められる仕組みです。

証拠金維持率を活用したリスク管理術

証拠金維持率を活用し、どのようにリスク管理すればよいか解説します。

適切なレバレッジ倍率の選び方

全員に適用される適切なレバレッジ倍率があるわけではなく、投資家によって大きく変わります。

自分にとっての適切な倍率を選ぶためには、リスク許容度の高低から考えるとよいでしょう。

リスクを積極的に取っても短期間で大きな利益を狙いたい投資家は、10倍以上など高レバレッジを選んでいます。

レバレッジが高い分、少し逆行しただけでロスカットになる可能性があるため、相場の急変に対応できる経験と知識が必要です。

リスク許容度が低い投資家は多くの場合、1~3倍の低レバレッジにしています。

一気に大きな利益を出すことは難しいですが、相場変動に強くロスカットのリスクを最大限引き下げます。

また、レバレッジ倍率は取引スタイルにも左右されるものです。

スキャルピングやデイトレードといった短い期間での値動きを利用する取引は、高レバレッジを選ぶ方が多いです。

スイングトレードやポジショントレードなど一定期間ポジションを保有する場合は、相場変動に耐えるため低レバレッジにしていることが多いでしょう。

さらに、レバレッジを考える上で重要なのが、証拠金維持率に余裕があるかどうかです。

レバレッジが高くても、口座に入れている金額が大きければ証拠金維持率が高くなり、ロスカットのリスクを下げられます。

これらはあくまで傾向であり、「スイングトレードなら高レバレッジでないといけない」といったことはありません。

自分の取引スタイルなどを総合的に考え、投資家自身で決定してください。

FXのスキャルピングを徹底解説!利益を出すために必要な知識はコレ!

損切りルールを徹底する重要性

取引の前には、必ず損切りルールを設けましょう。

損切とは、これ以上損失を拡大させないため、一定のところで損失を確定させ受け入れることです。

損切をすることで、損失おさえ金銭的・精神的なダメージを食い止めることができます。

資金を守ることで、他の投資機会を得ることにもなるでしょう。

最もシンプルな損切りルールは、損失額で決めるものです。

「1回の取引での損失は○○円まで」といったもので、資金管理が明確になります。

また、pips数で決めることもでき、「〇pips逆行したら損切する」といったルールを作ることでどの通貨ペアでも同じ基準で損切できます。

ほかにも、サポートラインやレジスタンスラインなどテクニカル分析を利用する方法や、特定の期間に利益が出なければ決済するという時間で決める方法もあります。

損切ルールは重要ですが、「とはいえ、勇気を持って損失を確定できない」と悩む投資家は多いものです。

そんな時は、手動ではなくOCOなどの自動注文機能を使うことで、感情を一切排した取引が実現できます。

また、損切を「負け」ととらえるのではなく「リスク管理」だととらえなおすことで、「次の利益機会を確保するための一手だ」と前向きに実行しやすくなります。

証拠金維持率に関するよくある質問

証拠金維持率に関するよくある質問に回答します。

Q.証拠金維持率はどうやって計算できますか?

証拠金維持率は、効証拠金 ÷ 必要証拠金 ×100(%)で計算できます。

自身の口座の証拠金維持率がどの程度が、常に把握しておきましょう。

Q.証拠金維持率は何%なら安心ですか?

100%を下回るとロスカットをされることがありますが、基準は業者によって異なります。

「会社のロスカット基準%より十分上を常に確保するのが前提です。

一般論では、目安の例として、短期でも200〜500%以上、スイング等では1000%前後を目標にする個人投資家が多いと言われます。

自分の損切り幅・想定ボラティリティ・入金余力から逆算して設計しましょう。

まとめ

証拠金維持率を知ることで、口座に余裕資金がどれくらいあるかを把握できるようになります。

維持率が低ければ低いほどロスカットのリスクが高まるため、安定した取引のためにも高い水準を保つことが重要です。

相場の急な変動にも耐えられるよう、自身の維持率は常に把握しておきましょう。

自分のトレードルール、答えられますか?FX初心者が最初に読むべき“成功者のリアル”

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。