長期金利が上がるというニュースを耳にしても「相場にどういった影響があるのか」「投資家としてどのような準備が必要か」がわからず不安に思う方もいるでしょう。

特に、これまでは低金利の状態が長く続いていたため、どのような変化が起きるか想像しにくいかもしれません。

そこで今回は、金利が上がると何が起きるか、変化に対してどのように備えればよいかを解説します。

長期金利とは

長期金利の定義について解説します。

長期金利の定義

長期金利とは、銀行などの金融機関が1年以上お金を貸す際に適用される金利です。

1年未満の金利については、短期金利と呼ばれます。

長期金利の代表例は10年物国債で、短期金利の代表例としては政策金利が挙げられます。

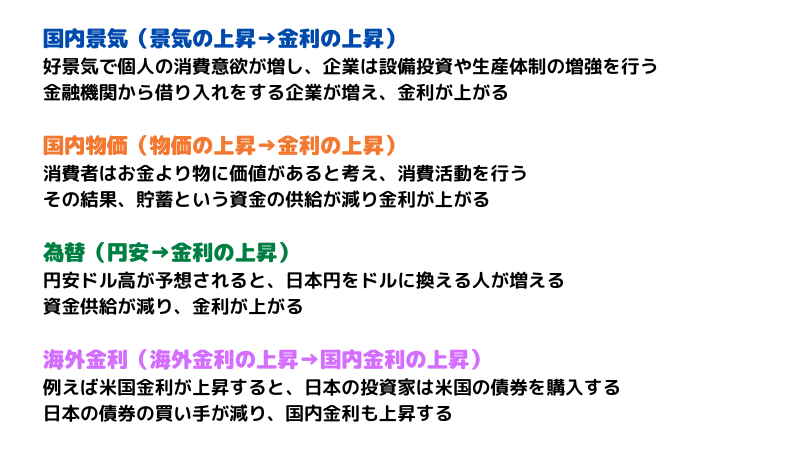

長期金利は、需給バランスや短期金利の推移、物価変動などにより決定されますが、中でも重要な要素が国内景気、国内物価、為替、海外金利の4つです。

長期金利が上がると起こること

長期金利が上がると何が起きるか、詳しく解説します。

債券価格が下落する

債券は、発行時に決定する利息を定期的に受け取る金融商品です。

金利が高い時に発行された債券を保有していれば、高い利息を受け取れます。

そのため、ある時点で発行された債券と、その後に金利が上昇してから発行された債券を比べると、前者の方が相対的に魅力度が下がるでしょう。

古い債券を持つ投資家は売却しようとし、需給のバランスが崩れ、古い債券の市場価格は下落します。

定期預金の利息が上がる

銀行の貸出金利や国債利回りは、長期金利の影響を受けます。

長期金利が上がるとより有利な運用ができるようになり、定期預金や普通預金の金利が引き上げられます。

これにより、投資家が運用より預金に資金を回す傾向です。

注意点として、預金金利の上昇が物価上昇ペースに追いつかなければ、実質的には恩恵を受けられません。

企業の資金調達コストが上昇する

企業は事業拡大や設備導入などを目的に、銀行からの借り入れをします。

長期金利が上がると、銀行から受け取る融資の金利も上がり資金調達コストが増えるため、投資計画の採算性が悪化します。

これにより、金利が低い時期よりも、設備投資を抑制したり事業拡大計画を見送ったりと、消極的な姿勢の企業が増えるでしょう。

企業の収益性が圧迫されると、雇用や賃金にも影響を及ぼす可能性があり経済全体に波及していきます。

住宅ローンの固定金利型が上昇する

住宅ローンには、市場の状況と金利が連動する変動金利型と、契約時に決定した金利が適用される固定金利型があります。

銀行が固定金利型ローンを提供する際、参考にするのが長期国債の利回りです。

長期金利が上昇すると固定金利型ローンの金利が上がります。

ローンを組む方の返済負担が増加し、住宅市場全体に悪影響が出るでしょう。

株式バリュエーションが低下する

株式の価値を測る際、DCF法がよく用いられます。

これは、「企業が将来生み出すと期待される利益やキャッシュフローの合計」を、「現在の価値」に割り引いた合計額をもとに計算する方法です。

割引率の構成要素には長期金利も含まれており、長期金利が上昇すると割引率も上昇するため、将来受け取るキャッシュフローの現在の価値が相対的に目減りします。

これにより、企業の価値が下がり、株価のバリュエーションが低下します。

特に、IT企業の株やグロース株企業は、将来への期待により高いバリュエーションが付いているため、割引率上昇の影響を受けて売られやすいです。

一方で、安定した利益や配当を出す金融株や、割安に評価されているバリュー株は、金利が上昇している時でも相対的に安定しています。

また、預金金利と貸出金利の利ザヤが拡大することで銀行は収益性が改善します。

ただし、現在の銀行は貸出よりも運用等が大きくなっていることもあり、金利上昇で保有有価証券の含み損や貸倒の増加が懸念されるため、必ずしも追い風とは言えないのが現状です。

財政利払い負担が増加する

長期金利が上がって国債の利回りが上昇すると、政府が国債を借り換える時や、新たに資金を調達する時の利払い費が増加します。

国の財政は圧迫され、社会保障や医療などに影響が出るでしょう。

財政の持続可能性が脅かされ、特に債務残高が大きい国はより深刻な影響を受けます。

長期金利が上がるとどうなる?変化するポイントと資産形成のため抑える点を解説!

資産形成をする上で抑えるべきポイント

長期金利の変動で資産形成戦略にどのような影響があるか理解し、着実に利益を増やしていきましょう。

株式市場への影響を見極める

国債は株式などに比べると、収益性は低いですが低リスクで安全性の高い資産です。

長期金利が低い時は、国債を購入しても得られる利息が少ないため、投資家はある程度のリスクをとって株式投資などに資金を回します。

しかし、長期金利が上がって国債の利回りが上昇すると、投資家はあえてリスクのある株式投資をする動機がなくなり、資金を国債に移す動きが活発化します。

現在のアメリカのように実際のマーケットでは「好景気=金利↑+株価↑」局面も多いです。

金利上昇が「インフレ抑制由来」か「成長期待由来」かで株価の反応は異なるので、見極める必要があります。

不動産投資への影響を注視する

前述の通り、金利が上がると個人が住宅ローンを組む際の負担が大きくなります。

同時に、不動産開発や不動産投資のためのローン金利も上がり、借入コストが増加します。

これにより、開発・投資プロジェクトの利益率が下がり、中止となったり新たな投資を見送ったりといった悪影響が出るでしょう。

また、借り入れコストが大きくなり、REITの分配金利回りが圧迫される可能性もあります。

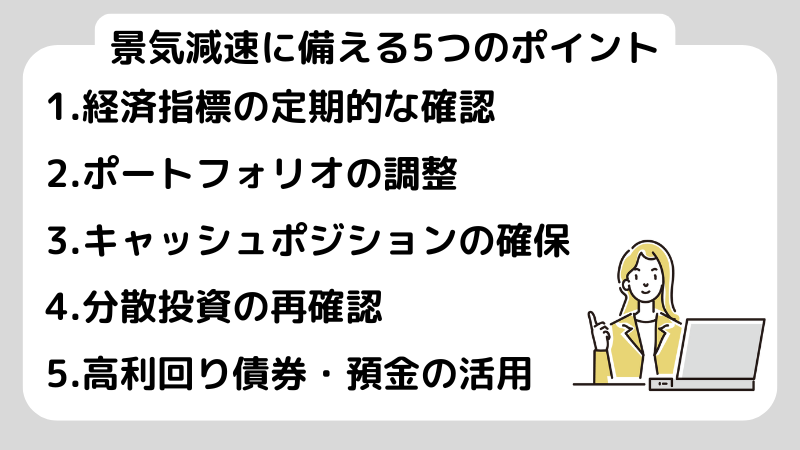

景気減速に備える

長期金利が上昇すると企業や個人の経済活動が停滞し、景気減速やリセッションのリスクが高まります。

景気減速に備えるには、5つのポイントを押さえましょう。

1つ目が、経済指標の定期的な確認です。

GDP成長率や消費者物価指数、雇用統計などをチェックすることで、今後の景気動向を予測ができるようになります。

2つ目が、ポートフォリオの調整です。

自動車や機械など景気変動を受けやすい業種から、医薬品や公共事業などの株にシフトすることで、安定的な収益を期待できるでしょう。

3つ目が、キャッシュポジションの確保です。

長期金利が上がり経済が悪化して不確実性が高まった時に一定のキャッシュを保有しておくことで、割安になった優良資産を買い増すチャンスをつかめます。

4つ目が、分散投資の再確認です。

投資先の国や商品を分散しておくことで、特定の市場での下落リスクを軽減し、ポートフォリオの安定性を高めます。

5つ目が、高利回り債券・預金の活用です。

金利が高い時期は国債や定期預金から得られる利益が大きくなります。

長期金利上昇に関するよくある質問

長期金利上昇に関するよくある質問に回答します。

長期金利が上がるとどんな影響がありますか?

債券価格が下落し、定期預金の利息が上がります。

企業は資金調達コストが上昇するため事業拡大や設備投資に消極的になり、個人への影響としては住宅ローンを組んだ方の負担が増えて住宅市場全体に悪影響を与えるでしょう。

長期金利が上がったら何に気を付ければいいですか?

株式市場への影響を見極め、景気減速に備えましょう。

経済指標を見て今後の動きを予測し、安定的な業種の株にシフトしてください。

また、一定のキャッシュを確保し、分散投資に注力することもポイントです。

まとめ

長期金利が上昇すると、株式市場だけでなく、個人の生活にも大きな影響を与えます。

環境の変化に対応するため、ポートフォリオの見直しや分散投資など、リスクに備えてしっかり準備を整えましょう。

また、長期金利の上昇はリスクであると同時に、新たなチャンスを得るきっかけにもなります。

焦って拙速な判断をせず、正しい知識で変化に対応しましょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。