株式投資をはじめると「配当金」という言葉を耳にする機会が増えますよね。

配当金は、株を所有しているだけで定期的に受け取れるという魅力がありますが、「いつ、どのように受け取れるのか」「そもそもどれくらいの金額がもらえるのか」「税金の仕組みはどうなっているのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、初心者の方でもわかりやすいよう、配当金の基本的な仕組みや受け取り方法、銘柄選びのポイント、さらに配当金に関する税金について解説します。

まずは知っておきたい株の配当金とは?

配当金の仕組みや支払われる条件を正しく理解していないと、せっかく株を保有していても配当金を受け取るタイミングを逃してしまうことがあります。

ここでは、配当金の基本的な意味や権利確定日の考え方、実際にいくら受け取れるのかなど、最初に押さえておきたいポイントを4つに分けて解説します。

配当金の基本的な仕組み

配当金とは、企業が事業を通じて得た利益の一部を株主に分配するお金のことです。

わかりやすく言うと、株主が資金を出してくれているお礼として、企業が利益を株主に還元しているイメージです。

企業が安定した利益を上げていれば、株主に配当を出すことで、その企業の株を持ち続けてもらいやすくなります。

投資家にとっても、配当金は株価の値上がり以外に得られる収益として魅力的なポイントです。

配当金が支払われる条件

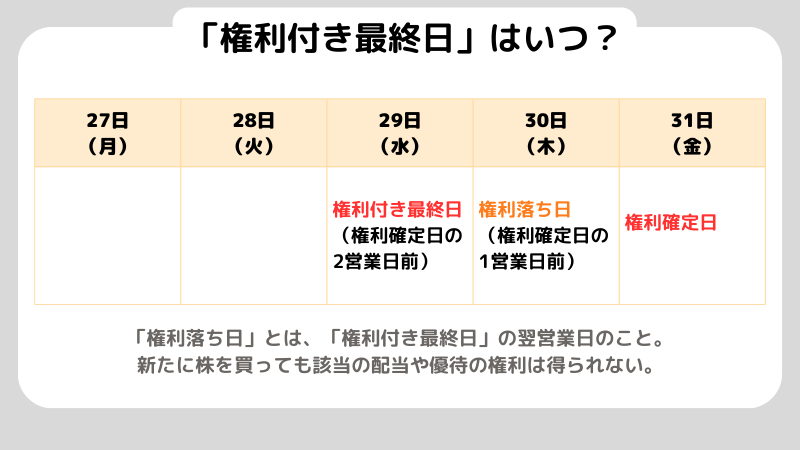

配当金を受け取るには「権利確定日」と呼ばれる日に株を保有している必要があります。

権利確定日は企業ごとに設定されており、一般的には年1回や年2回、決算期や中間決算期に合わせて行われることが多いです。

権利確定日の当日に株を買っても配当金を受け取ることはできないため、権利確定日の2営業日前までの「権利付き最終日」に株を保有しておくことが重要です。

配当金が支払われるタイミング

「権利確定日」はあくまでも配当を受け取る権利が決まる日であり、実際に配当金が支払われるのは数か月後になります。

配当金の支払額は株主総会の決議事項のため、支払いは株主総会終了後になります。

企業ごとに支払い時期は異なるため、正確な日程を知りたい場合は、企業が公開しているIR情報や証券会社のウェブサイトを確認するのがおすすめです。

配当金で支払われる金額の例

配当金は企業によって異なり、株によっては無配当のものもあります。

配当金の金額は「1株あたりの配当金×保有株数」で計算されます。

たとえば、1株あたりの配当金が100円の企業で100株を保有していると、単純計算で1回の配当で1万円を受け取れることになります。

年2回配当を出す企業なら合計で2万円になるなど、投資金額や配当回数によって受け取り額は変動します。

ただし、増配の可能性がある一方で減配や無配に転じるリスクもあるため、企業の業績や経営方針はこまめにチェックしておくと安心です。

配当金の受け取り方は4種類

配当金を受け取るには、大きく分けると4種類の受け取り方法があり、それぞれ利便性や管理のしやすさが異なります。

ここでは、最も一般的な株式数比例配分方式をはじめとして、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式、配当金領収証方式という4つの方法について、それぞれのメリット・デメリットも含めながら解説します。

①株式数比例配分方式

株式数比例配分方式は、証券会社の口座に直接配当金が入金される方法です。

保有している株数に比例して、企業からの配当金がそのまま証券口座に振り込まれるため、配当金を受け取るタイミングで銀行に行く必要がなく、手間が非常に少ないのが特徴です。

複数の証券会社で株を保有している場合は、それぞれの証券会社の口座に入金されます。

②登録配当金受領口座方式

登録配当金受領口座方式は、あらかじめ指定した銀行口座に企業から直接配当金が振り込まれる方法です。

メインバンクの口座を登録しておけば、複数の証券会社を利用している場合でも配当金が一つの銀行口座にまとまるため、お金の流れを一本化しやすい利点があります。

③個別銘柄指定方式

個別銘柄指定方式は、銘柄ごとに配当金の受け取り方法を細かく設定できる方法です。

たとえばA社は株式数比例配分方式、B社は登録配当金受領口座方式、C社は配当金領収証方式というように細かくカスタマイズできます。

自分のニーズに合わせて自由に選べる一方、保有銘柄が増えると受け取り方法を把握しきれなくなるリスクもあります。

④配当金領収証方式

配当金領収証方式は、企業から郵送されてくる配当金領収証をゆうちょ銀行や郵便局の窓口に持参して現金を受け取る方法です。

領収証をなくしてしまうと手続きが面倒であったり、受取期限内に窓口へ行かなければならないなどの注意点もあります。

配当金重視の銘柄選びのポイント

配当金をメインに投資を考える場合は、どの銘柄を選ぶかが大きなカギとなります。

単に「配当利回りが高いから」という理由だけで選んでしまうと、業績不振や減配のリスクを見逃してしまうこともあります。

ここでは、配当利回りや配当性向といった基本的な指標の見方を中心に、配当金重視の投資スタイルに合致した銘柄を探すためのポイントを解説します。

配当利回りを計算する方法

配当利回りは、株価に対してどれくらいの配当金が支払われるかを示す指標で、「1株あたりの配当金÷株価×100」という計算式で求められます。

1株あたり100円の配当金を出す企業の株価が2,000円であれば、配当利回りは5%です。

たとえば、急激に株価が下がって高配当に見える場合は、その企業が業績不振で減配リスクを抱えているケースもあります。

必ず企業の財務状況や配当履歴(安定して配当を出しているか)もチェックしたうえで投資判断をしましょう。

配当性向の求め方

配当性向は、企業が稼いだ純利益のうち、どれだけを配当に回しているかを示す指標です。

「1株あたりの配当金÷1株あたり純利益(EPS)×100」という計算式で表されます。

配当性向が高いほど株主還元を積極的に行っている企業とも言えますが、将来の成長投資が不足するリスクもあり得ます。

逆に配当性向が低い場合は、今後増配の余力があるかもしれませんが、企業自体の業績が不安定な可能性もあるため、配当性向だけでなく財務状況や経営方針なども合わせて検討することが重要です。

「銘柄スクリーニング」機能が便利

証券会社や投資情報サイトには、配当利回りや配当性向をはじめ、さまざまな指標で銘柄を検索できる「銘柄スクリーニング」機能が用意されていることが多いです。

配当金重視の投資を行う場合は、「配当利回り○%以上」「一定期間以上減配していない」などの条件を設定してリストアップし、その中から企業ごとの業績や財務状況を詳しく調べると効率的です。

初心者でも使いやすい機能なので、ぜひ活用してみてください。

株の配当金にかかる税金は?

株式の配当金には、通常20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。

原則として、受け取りの段階で自動的に源泉徴収されるため、確定申告は不要です。

また、非課税制度として有名なNISAを使えば、配当金に税金がかからなくなるため、節税を意識して投資を始めるなら税制の基本を知っておくことが大切です。

ここでは、配当金にまつわる税金の仕組みや、確定申告の方法、そしてNISAを活用した非課税投資のメリットなどについて順を追って解説します。

確定申告が必要なケース

特定口座(源泉徴収あり)や一般口座を利用していれば、配当金が受け取られる時点で源泉徴収が行われるため、原則確定申告は不要です。

一方、一般口座の場合は、年間取引報告書を自分で作成して申告するのが基本です。

ただし、配当金については源泉徴収が選択されるケースもあるため、実際の運用状況に合わせて確認しましょう。

源泉徴収がなされていれば、基本的には追加で確定申告をしなくても問題ありません。

しかし、配当控除を使って源泉徴収された税金を一部取り戻せる場合や、ほかの銘柄で損失が出ていて損益通算を行いたい場合などは、確定申告が有利になることがあります。

株取引の収益や損失が大きい方は、損益通算によって配当金にかかる税金を抑えられる可能性があるため、自分の状況に合わせて検討するとよいでしょう。

総合課税・申告分離課税・配当控除の違い

配当金を確定申告するときには、「総合課税」と「申告分離課税」という二つの方法のどちらかを選択します。

総合課税の場合は給与などのほかの所得と合算して税金を計算するため、所得が高いと税率が上がり不利になる場合がありますが、配当控除を適用できるため、源泉徴収された税金が一部戻ってくることもあります。

一方の申告分離課税は、株式の譲渡益などとあわせて分離して課税する方法で、配当控除こそ使えないものの、損益通算をしやすいメリットがあります。

所得や投資額によってどちらが有利か異なるため、シミュレーションをしてみることが大切です。

NISAを活用すると非課税になる

2024年にスタートした新NISA制度は、投資で得られる配当金や譲渡益が非課税となる点が大きな魅力です。

新NISAには年間最大360万円まで投資できる「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類の枠が併設されていますが、配当金重視の投資をしたい場合には、個別株やETFに投資できる「成長投資枠」を活用するのがおすすめです。

新NISAでは非課税保有期間が無期限化され、長期にわたって配当金を非課税で受け取ることができるのもメリットです。

まとめ

株の配当金は、企業が得た利益の一部を株主に還元する仕組みです。

権利付き最終日までに株を保有すると配当金を受け取れますが、実際の支払いは数か月後になることが多いです。

初心者は配当利回りや配当性向をチェックしつつ、少額から投資を始めると安心ですね。

配当金には約20%の税金がかかりますが、新NISA制度を活用すれば非課税になるため賢く活用していきましょう。

株の配当金はいつもらえる?受け取りまでの流れと調べ方を初心者向けに解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。