「公務員は副業禁止だから株式投資もできないのでは?」と心配していませんか?

多くの公務員の方が上記のような疑問をもっていますが、結論からいうと公務員でも株式投資を行うのは法的に問題ありません。

本記事では、公務員が株式投資をしても問題ない理由を法的根拠から解説します。

また、公務員の特性を活かした投資スタイルについても紹介しています。

ぜひこの記事の内容を参考に、安心して投資をスタートさせ資産形成に役立ててください。

公務員は株式投資をしても大丈夫?

結論からいうと、公務員が株式投資を行うのは問題ありません。

「副業禁止だから投資もダメなのではないか」と心配される方が多いのですが、法律でも認められています。

本章では、法的根拠を元に公務員が株式投資をしても問題ないことについて解説します。

公務員の株式投資は問題ない

公務員の副業禁止規定に、株式投資は該当しないため安心して行えます。

公務員は副業が禁止されていますが、株式投資は「副業」ではなく「資産運用」として扱われるからです。

株式投資は企業の経営に直接関与するものではなく、単に自分の資産を運用して利益を得る行為に過ぎません。

そのため、会社員が銀行に預金するのと同じように、公務員が株式に投資するのはなんの問題もないです。

公務員が株式投資をしても問題ない法的根拠

公務員の株式投資は、国家公務員法及び地方公務員法で禁止されている副業に当たらないため、違法にはなりません。

副業禁止の規定は、以下の条文に示されています。

- 国家公務員法第103条

- 国家公務員法第104条

- 地方公務員法第38条

株式投資が副業に当たらないのか、それぞれ確認してみましょう。

国家公務員法第103条

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

引用:国家公務員法第103条

国家公務員法第103条では「営利企業の役員就任や自ら営利企業を営む」ことを禁止しています。

ですが、株式投資は単純に資産運用として株式を保有・売買する行為であり、企業経営への直接関与ではないため副業に該当しません。

国家公務員法第104条

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

引用:国家公務員法第104条

この条文で禁止されている「報酬」とは、労働や事務処理などの対価として支払われる金銭を指しています。

株式投資で得られる配当や売買益は「労働の対価」ではなく、あくまで資産運用による成果であるため、法律の規制対象外です。

つまり、株式投資による利益は「報酬」には該当せず、兼業規定にも抵触しません。

地方公務員法第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(略)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

引用:地方公務員法第38条

地方公務員についても、株式投資は「営利企業を営む」や「役員等を兼ねる」行為ではないため、法律が直接禁止している行為には当たりません。

公務員が株式投資をする際に注意が必要なケース

公務員の株式投資は基本的に自由ですが、いくつかの注意点があることも知っておく必要があります。

最も気をつけなければならないのは、インサイダー取引です。

インサイダー取引とは、未公表の重要な会社情報を使って株式売買を行うことです。

たとえば、担当業務で知った企業の未発表情報を基に株取引を行うと、法的処分や懲戒処分の対象となってしまいます。

また、金融庁に勤務している場合にも制限があります。

職務の公正性を保つため、短期売買や信用取引については自粛・制限が設けられているため、該当する方は注意が必要です。

iDeCoは50歳からでも無意味じゃない3つの理由を解説!50代からでも安全に資産を構築できる

公務員が投資をする際の3つの注意点

公務員が投資をする際に、気をつけておきたい注意点が3つあります。

本章で紹介する注意点は以下のとおりです。

- 副業禁止規定との線引き

- SNS・情報発信や投資顧問など、発信行為には注意が必要

- 家族名義や他人名義での投資のリスクにも触れる

それぞれみていきましょう。

副業禁止規定との線引き

公務員は「副業禁止規定」により、営利企業への従事や自営が原則禁止されています。

ですが、株式投資などの資産運用は、職務に支障がなくインサイダー取引に該当しなければ認められています。

なお、株主優待や配当金の受け取りも、単なる投資の成果であるため問題ありません。

ただし、勤務時間中の投資活動は禁止となっているので注意が必要です。

公務員には「職務専念義務」が国家公務員法で以下のように明文化されています。

【国家公務員法第101条】

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

引用:国家公務員法第101条

このように公務員は職務専念の義務があるので、勤務時間中の投資活動は職務専念義務違反となります。

違反した場合は懲戒処分の対象となる可能性があるため、投資活動は必ず勤務時間外に行うようにしましょう。

SNS・情報発信や投資顧問など、発信行為には注意が必要

公務員による、SNSでの情報発信や投資顧問など発信行為には注意が必要です。

なぜなら、SNSでの投資助言や投資顧問は営利活動とみなされ、国家公務員法・地方公務員法で禁止されている「報酬を得て事業又は事務に従事すること」に抵触する可能性があるからです。

たとえ無償で情報発信していても、フォロワー数が増えて影響力をもつようになれば、営利目的と判断される危険性があります。

公務員として投資を楽しむなら、情報発信は控えて個人的な資産運用に留めておくのが安全です。

家族名義や他人名義での投資

公務員が投資を行う際は、必ず自分の名義で行うのが絶対条件です。

家族名義や他人名義での投資は、マネーロンダリングや犯罪収益隠匿の疑いを招き、重大な法令違反となる可能性があるからです。

「公務員だから制限があるかもしれない」と心配して、配偶者や親の名義を借りる方がいますが逆効果となります。

名義貸しや借名での投資は、金融商品取引法や犯罪収益移転防止法などに違反する行為として処罰される可能性があります。

公務員の株式投資は法的に全く問題ないため、自分名義で投資を行うようにしましょう。

【20代でのiDeCo加入率は約0.8%!】それでもiDeCoを始めるべき?

公務員におすすめの投資スタイル

公務員という職業の特性を活かした投資スタイルを2つご紹介します。

- 長期積立投資

- 不労所得型の配当狙い

公務員の安定収入という大きなメリットを活用できる方法であるため、ぜひ参考にしてください。

それぞれ解説していきます。

長期積立投資

長期積立投資は、リストラや倒産のリスクが低い公務員の方に向いている投資スタイルです。

長期的に積立投資をすると、損をするリスクをかなり減らせます。

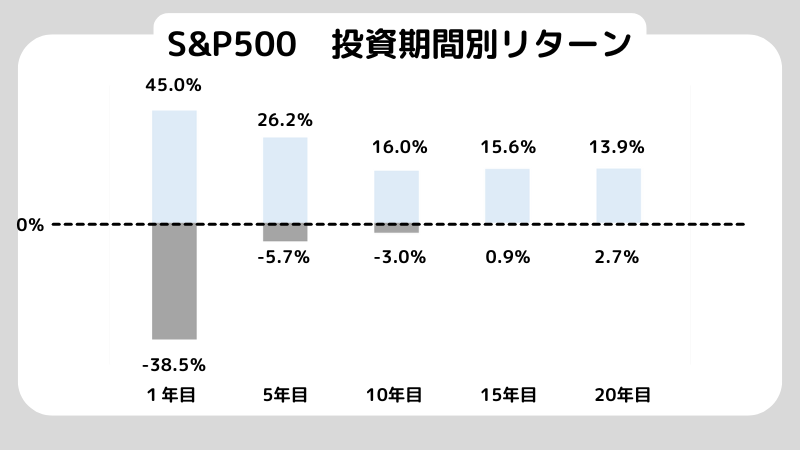

この画像は、S&P500のインデックスファンドに15年間以上継続して積立投資を行った場合、開始時期にかかわらずすべての投資家が利益を得られるということを示しています。

S&P500のインデックスファンドとは、アメリカの株価指数であるS&P500に連動する商品で、多くの投資家に人気の投資信託です。

なお、このデータは1950年から2024年までの期間における、投資継続年数ごとのリターンの上限値と下限値です。

投資開始から1年という短期間では、運用成績が+45.0%から-38.5%まで大きく変動し、損失が発生する可能性があるとわかります。

しかし投資を5年、10年と長期間継続するとリターンの変動幅が徐々に縮小していき、15年間継続した場合にはすべての投資家が利益を確保できる結果となっています。

このように、公務員の安定収入という強みを活かした長期積立投資はリスクを抑えられるためおすすめです。

不労所得型の配当狙い

配当金狙いの投資は、頻繁な売買を必要とせずに定期的に配当金を得られるため、公務員に適したスタイルです。

配当金とは、企業が株主に対して利益の一部を還元するお金のことです。

たとえば、配当利回り3%の銘柄に1,000万円投資すると、年間30万円の配当収入が期待できます。

配当金狙いの投資では、配当利回りが3%以上と比較的高く、財務基盤がしっかりした企業の株式を長期保有するのがポイントです。

業績が安定していて継続的に配当を出している企業を選べば、株価の上下に一喜一憂せずに配当収入を得られます。

公務員という職業柄、複雑な投資手法は避けたいけど継続的な利益を得たいと思っている方にとって、配当狙いの投資は安定的に資産を増やせる理想的な手段です。

初心者が投資信託を始めるための知識を全解説!初心者でも利益を出すコツとは?

公務員の資産運用の必要性

「公務員は安定しているから投資など必要ない」と思われがちですが、実は現代の公務員こそ資産運用が不可欠な時代になっています。

本章では、公務員でも資産運用が必要な3つの理由を解説します。

- 公務員の退職金の変化

- 公務員の年金の変化

- 物価高による資産運用の必要性

それぞれみていきましょう。

公務員の退職金の変化

公務員の定年退職金は年々減少傾向にあり、将来の生活資金を退職手当だけに頼るのは危険な状況だといえます。

具体的な数字をみると、国家公務員の定年退職金の平均額は2005年に2,576万円でしたが、2023年には2,147万円まで減りました。

約18年間で429万円少なくなり、率にして約17%もの大幅な減少です。

この減少傾向は今後も続くと予想されており、現在若い公務員の方が定年を迎える頃には、さらに退職金が少なくなっている可能性が高いです。

退職金制度自体の見直しや財政状況の悪化により、将来の退職金には不確実性があります。

そのため、退職金だけに頼らず早い段階から資産運用をはじめ、老後資金を自分でも準備するのが重要です。

公務員の年金の変化

公務員の年金制度も大きく変化し、以前のような手厚い保障は期待できなくなっています。

平成27年10月から、公務員が加入していた「共済年金」は「厚生年金」と一元化され、制度が変更されました。

この変更で大きな影響があったのは、従来の3階建て年金制度のうち「職域部分」(3階部分)が廃止されたことです。

新たに創設された「年金払い退職給付」は、廃止された職域加算よりも給付率が低く設定されているため、実質的に年金給付水準が下がってしまいました。

今後も制度変更により、年金支給額が減ってしまう可能性も十分考えられるため、自助努力としての資産運用がもはや必須の時代になっているといえるでしょう。

インフレによる資産運用の必要性

インフレとは、モノの価値が上昇しお金の価値が下がる現象で、現金の価値は物価上昇によって実質的に目減りしてしまいます。

そのため、インフレに対応できる資産運用が不可欠です。

なお、日銀はインフレ目標として年間2%上昇を掲げているため、将来的にも緩やかにインフレしていく可能性が高いです。

たとえば、現在100万円で買える商品があるとします。

もし年2%のインフレが10年間続いた場合、同じ商品を買うのに約122万円が必要になります。

ところが銀行預金の金利は0.001%程度しかないため、22万円の差額を全く補えません。

つまり、預金だけでは資産価値が減少してしまいます。

したがって、年2%以上の運用利回りを目指す資産運用により、実質的な資産価値を維持・向上させることが必要になります。

iDeCoは30代からはじめるのがベスト!iDeCoを30代からはじめる3つのメリットを解説

公務員が株式投資をはじめる際によくある質問

公務員が株式投資をはじめる際に、よくある質問にお答えしていきます。

投資初心者の公務員の方から、よく寄せられる質問は以下のとおりです。

- 公務員はNISAを使える?

- 公務員が株をはじめて問題になるケースは?

- 投資信託・ETFは大丈夫?

- 確定申告は必要?

それぞれ解説していきます。

公務員はNISAを使える?

公務員でも、新NISA制度は問題なく利用できます。

新NISAは、資産運用を促進するための国の制度であり「副業」には該当しないからです。

むしろ、政府は公務員を含むすべての国民に対して、NISAを活用した資産形成を推奨しています。

そのため、公務員の方も積極的に新NISA制度を活用し、税制上の優遇を受けながら資産形成を行っていきましょう。

公務員が株をはじめて問題になるケースは?

公務員が株をはじめて問題になるケースとして「勤務時間中の取引」が挙げられます。

勤務時間中の株の取引は職務専念義務違反に該当し、懲戒処分になる可能性があるため、注意が必要です。

近年、スマートフォンアプリで手軽に株式取引ができるようになったため、つい勤務中でも市場の動向が気になってしまいがちです。

しかし、公務員は全体の奉仕者として職務に専念する義務があり、私的な投資活動を勤務時間内に行うことは厳格に禁止されています。

そのため、勤務時間中の株の取引は絶対に行わないようにしましょう。

投資信託・ETFは大丈夫?

公務員でも投資信託やETFへの投資は全く問題ありません。

株式投資と同様に、副業禁止規定には該当せず正当な資産運用として法的に認められているからです。

実際に多くの公務員の方が、つみたてNISAやiDeCoなどを活用して投資信託やETFで長期・分散投資を行っています。

投資信託やETFは分散投資効果が高く、個別株よりもリスクを抑えられるため、投資初心者の公務員の方にも適しています。

ただし、個別株と同様に勤務時間中の売買は避け、規則を守るのが大切です。

確定申告は必要?

公務員の株式投資における確定申告の必要性は、口座の種類と利益の金額によって決まります。

基本的に、給与以外の所得が年間20万円を超えると、確定申告が義務づけられています。

ただし、「特定口座(源泉徴収あり)」で株式投資をしている場合は、証券会社が自動的に税金を納付してくれるため、確定申告は不要です。

「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」で取引をして20万円を超える利益が出た場合は、確定申告が必要になります。

なお、NISA口座での運用は非課税であるため、確定申告は不要です。

確定申告の手間を省きたい場合は、特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座を活用を検討してみてください。

積立NISAとは違う?初心者が知るべき「つみたて投資枠」の基礎知識

まとめ

今回は、公務員の株式投資が問題ない点について、法的根拠から注意点まで詳しく解説しました。

公務員の株式投資は国家公務員法・地方公務員法において副業禁止規定に該当せず、正当な資産運用として法的に認められています。

ただし、インサイダー取引の回避や勤務時間中の取引禁止など、守るべきルールがあることも理解しておきましょう。

また、退職金の減少や年金制度の変化、インフレの進行といった社会情勢の変化により、現代の公務員こそ積極的な資産運用が不可欠な時代となっています。

そのため、今回解説した知識を実際の投資活動に活かし、豊かな将来の実現に向けてぜひお役立てください。

投資信託に潜む11のリスクとは?リスクコントロールのポイントも解説!

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。