株主優待に興味がある方の中には、「株式投資は難しそう」「株価が下がって損をしたらどうしよう」と不安に思う方もいるでしょう。

そんな方は、クロス取引という手段を検討してみてください。

今回は、クロス取引とはどのような方法か、取引の際どんなことに気を付ければよいかについて解説します。

クロス取引とは

クロス取引とは何か、定義や目的について解説します。

クロス取引の定義

クロス取引とは、同一の銘柄に対して同じ量の買い注文と売り注文を同時に出し、利益と損失を相殺する手法です。

買い注文は現物となり、自己資金を活用して実際に購入します。

売り注文は信用売り(空売り)となり、証券会社から借り入れた株式を市場で売却します。

クロス取引の目的は、株主優待を得ることです。

株主優待の権利がなくなる最終日までに取引することで、権利を確保します。

本来であれば株価変動リスクを抱えなくてはなりませんが、クロス取引では保有期間が短いため、そのリスクを最大限抑えられます。

また、買いの含み益と売りの含み損が相殺されることで、株価が上昇・下落のどちらに動いても損失を抑えられます。

さらに、長期保有する必要がないので、資金を別に回すことができ資金効率が高くなります。

一方、株主優待を目的とした取引は「優待クロス」と呼ばれますが、証券会社によってはこれに対し独自のルールを設けていることがあります。

株価に影響を与えるような指値の注文は禁止されたり、複数の証券会社をまたいでクロスする方法を不公正取引とみなされることがあるでしょう。

証券会社によって細かなルールは異なるため、Webサイトなどから事前に確認してください。

クロス取引の手順

クロス取引を実施する手順を解説します。

1.権利付最終売買日の確認

まず、株主優待の権利付最終売買日を確認します。

権利確定日の2営業日前が期日で、権利確定日の当日に株を持っているだけでは株主優待や配当金はもらえません。

権利確定日は月末であることが多いですが、企業によって変わるため事前に確認しましょう。

2.発注する

在庫確保可能な一般信用売りを確認します。

権利付最終売買日より前に、現物買い注文と信用売り注文を同時に発注します。

この時、必ず買い注文と売り注文は同量で発注しましょう。

3.権利落ち日以降に現渡で返済する

権利落ち日が過ぎたら、現物買いした株と信用売りした株を相殺するため、現渡をします。

現渡に伴う費用(現渡手数料・貸株料日割り)は、あらかじめ試算しておきましょう。

現物で返済することで、売買手数料を抑えることが可能です。

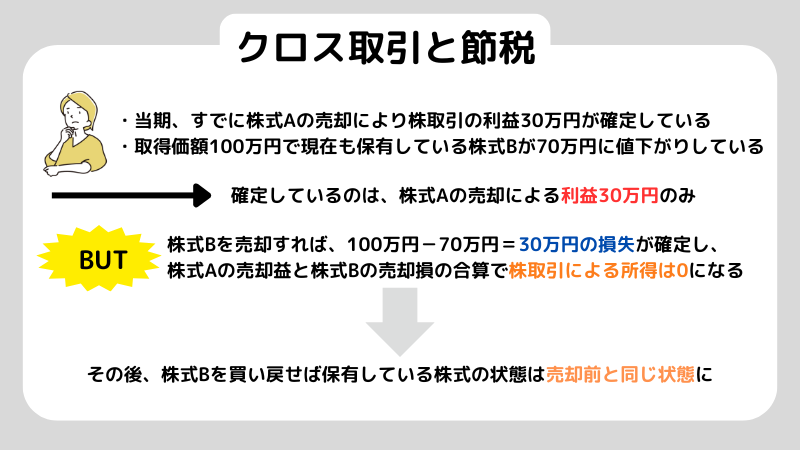

クロス取引に関する税務

クロス取引は、やり方によっては節税になります。

具体的には、株価が下がって損失が出た銘柄を売却し、損失を確定させた後に買い戻すという方法です。

クロス取引で資産を形成するポイント

クロス取引がどのように資産形成に役立つか、ポイントを解説します。

同一約定日に注意する

クロス取引において最重要なポイントは、現物買いと信用売りを同じタイミングで行うことです。

約定日が異なると、株価が変動して想定外の損失が生まれることがあります。

多くの証券会社では同一画面から現物買いと信用売りを発注できる機能を提供しているので、これを利用してタイミングを合わせましょう。

流動性が高い銘柄の場合、成行注文を利用することでより確実に約定できます。

資金とコストの管理を徹底する

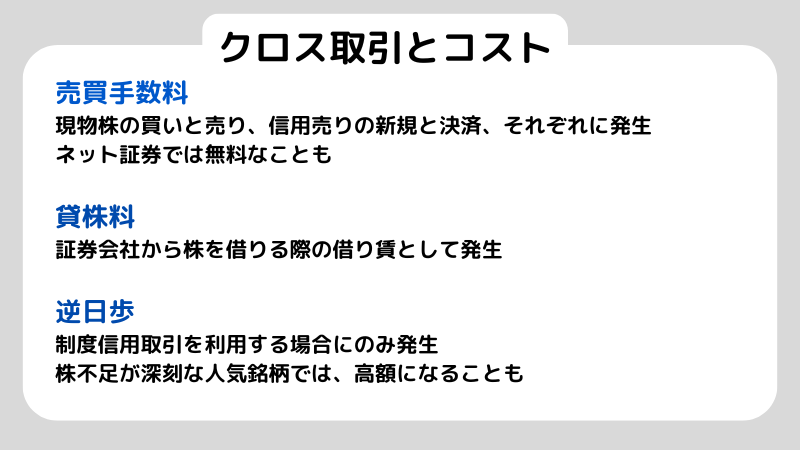

クロス取引で発生する手数料は、以下の通りです。

一つひとつの金額は小さいですが、取引を繰り返すと最終的に一定の金額になるため、軽視せずなるべく抑えましょう。

権利付き最終日までに取引を成立させる

株主優待や配当を目的としている場合、権利付き最終日までに取引を完了させなくてはなりません。

日程を過ぎると、株主優待も配当も得られずただ売買手数料などが発生するだけとなります。

権利付き最終日は権利確定日の2営業日前なので、例えば4月1日が権利落ち日の場合、3月29日までに取引を完了させましょう。

売買手数料と逆日歩を計算する

クロス取引をする場合、現物買い、現物売り、信用売り新規、信用売り決済と4回の取引が必要で、それぞれに売買手数料が発生します。

証券会社によって、1日の約定代金合計額に応じて手数料が決まるプランや、1約定ごとに手数料が決まるプランなどがあります。

後者のプランの場合、手数料の合計が高額になる可能性があるため、定額プランなどを検討しましょう。

また、逆日歩の計算も重要です。

信用取引には、証券会社が証券金融会社から資金や株式を借りる貸借取引が発生する制度信用取引と、貸借取引が発生しない一般信用取引の2種類があります。

逆日歩とは、制度信用取引において、株の不足分を補うために信用売りをしている側が買い方に支払う費用です。

逆日歩は銘柄や日によって変動しますが、株主優待の価値を超えるケースもあるため注意しましょう。

逆日歩とは?初心者でもわかるコスト発生の仕組みと計算方法を解説

利益幅は小さいことを理解する

クロス取引では株主優待と配当金という利益を得られますが、利益幅は非常に小さいです。

そもそも、大きなキャピタルゲインを狙う取引手法ではなく、優待や配当を低リスクで取得することが目的の取引であることを理解しましょう。

クロス取引の失敗例

クロス取引はリスクの低い手法ですが、注意すべき点はあります。

片建て残りしてしまう

片建て残りとは、買い注文と売り注文のどちらかだけが約定してしまうことです。

指値注文で失敗し、片方の注文だけが成立した場合に発生します。

また、出来高が少ない銘柄の場合、すべての注文がさばけず片建て残りすることもあります。

人気銘柄の場合、一般信用の売り建て可能数量が足りず、信用売り注文が約定しないケースも留意しなくてはなりません。

買い注文だけが約定した場合、権利確定日までの株価下落リスクが発生し、株価が大きく下がれば含み損が拡大して優待価値を超えることもあります。

売り注文だけが約定した場合、権利確定日までの株価上昇リスクが発生し、優待は得られず配当落調整金だけを支払うことになるでしょう。

約定日がずれてしまう

現物買いと信用売りの両方が約定したものの、約定日が異なってしまう失敗もあります。

これは、誤ってそれぞれの注文内容がズレた状態で発注してしまうことや、指値注文で片方が約定せず翌営業日以降にようやく約定するといったことが原因です。

両方のポジションがそろうまでの期間、株価変動リスクにさらされます。

失敗を防ぐために、同時発注機能を活用したり、権利確定日ギリギリに慌てて取引するのではなく、余裕をもって完了させるようにしましょう。

クロス取引に関するよくある質問

クロス取引に関するよくある質問に回答します。

クロス取引とは何ですか?

クロス取引とは、同一の銘柄を同量、同時に買い注文と売り注文を出す手法です。

リスクを抑えて株主優待や配当金を得られますが、証券会社によって制限をかけていることもあります。

クロス取引の注意点は何ですか?

クロス取引の注意点は何ですか?

クロス取引をする際は、必ず買いと売りの取引が同一約定日になるようにしましょう。

約定日がズレると、予想外の損失が発生することがあります。

また、売買手数料や逆日歩といったコストを確認し、優待の価値を超えないように気を付けましょう。

まとめ

今回は、クロス取引について解説しました。

クロス取引とは、同一の銘柄に対して同じ量の買い注文と売り注文を同時に出し、利益と損失を相殺する手法です。

クロス取引を実践する際は、同一約定日に注意し、資金とコストの管理を徹底しましょう。

また、権利付き最終日までに取引を成立させ、売買手数料と逆日歩を計算するよう気を付けてください。

利益幅は小さいことを理解したうえで、うまく活用していきましょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。