「グランビルの法則ってよく聞くけど、結局なに?」「8つもパターンがあると、覚えられる気がしない…」——そんな戸惑いを感じる方は多いはずです。

株価の動きを予測するための手法は数多くありますが、中でも「グランビルの法則」は、初心者でも理解しやすい確実性の高い投資戦略として注目されています。

移動平均線という基本的な指標を使って、8つの明確な売買タイミングを判断できるこの手法を、具体例を交えながら徹底解説。

本記事を読めば、あなたも明日から使える実践的な投資の知識が身につきます。

グランビルの法則とは?基本の考え方と用語の意味を解説

グランビルの法則の基本的な考え方を理解する前に、まずは投資分析の基礎となる移動平均線について詳しく見ていきましょう。

移動平均線とは?まずは基本をおさらい

移動平均線とは、過去の一定期間の株価の平均を線でつないだものです。

例えば「25日移動平均線」は、直近25日間の終値の平均を毎日計算し、それを線でつなげたものになります。

この線を見ることで、「今の株価が平均より高いのか低いのか」や、「上昇傾向なのか下落傾向なのか」といった相場の流れを視覚的につかむことができます。

グランビルの法則を理解するには、この移動平均線が「価格の流れを表す目印」であることをしっかり理解しておくことが大切です。

移動平均線とはどんなもの?移動平均線とはなんなのかわかりやすく解説

グランビルの法則とは?

グランビルの法則は、アメリカのチャート分析家ジョセフ・グランビルによって提唱された、移動平均線と株価の関係から売買タイミングを判断する方法です。

株価が移動平均線を上に抜けたり下に割り込んだりするポイントに注目し、全部で「買いのタイミング4つ」「売りのタイミング4つ」の計8パターンで構成されています。

シンプルなルールながら、相場の流れをつかむ基本として今でも多くの投資家に使われています。

移動平均線の動きと価格の位置関係を見ることで、売買の判断材料を得るのがこの法則の考え方です。

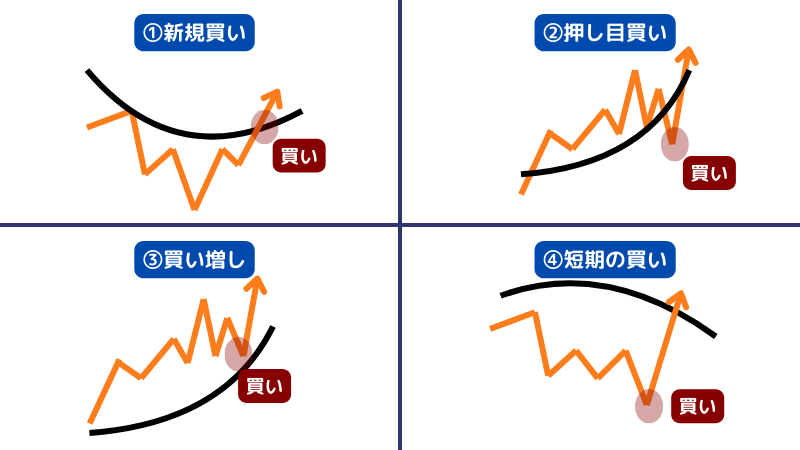

グランビルの法則の4つの買いシグナル(買いの法則)

グランビルの法則における4つの買いシグナルは、株価と移動平均線の位置関係から、相場の上昇トレンドを捉えるための重要な指標となります。

移動平均線が上向きに転じ、株価が上抜ける(新規買い)

これは最も基本的な買いシグナルで、移動平均線が下げ止まり、上向きに変わったタイミングで株価がその線を上に抜ける動きです。

つまり、価格が「平均よりも強くなってきた」と見なされ、上昇トレンドへの転換が期待される場面です。

相場が底を打ち、これから上昇に向かうタイミングで出やすく、多くの投資家が注目する形です。

移動平均線の傾きが横ばいから上向きに変わったことを確認してからエントリーすると、リスクを抑えつつ上昇の流れに乗りやすくなります。

株価が移動平均線に押し目で接近(押し目買い)

株価がすでに移動平均線より上にある状態で、いったん下がって平均線に近づく場面が「押し目」と呼ばれます。

このとき、移動平均線が上向きのままであれば、再び反発して上昇する可能性が高く、買いのチャンスになります。

これは上昇トレンドが続いている中での「一時的な調整」として見られ、多くのトレーダーが狙うポイントです。

しっかりと平均線で下げ止まり、反発の兆しが見えたら、買いの判断材料として有効です。

株価が移動平均線を下抜けた後すぐに回復(買い増し)

一度、株価が移動平均線を下に割り込んだとしても、すぐに反発して再び平均線の上に戻る場合は、強い買い圧力があるサインと考えられます。

これも買いシグナルの一つで、「だましの下落」や「一時的な売りすぎ」からの回復と捉えることが可能です。

特に、移動平均線自体がまだ上向きの場合は、トレンド継続の可能性が高いため、こうした素早い回復はエントリーポイントとして注目されます。

動きが素早い分、見極めには注意が必要です。

移動平均線が下向きでも、株価が一時的に上に離れすぎた後の反発(短期の買い)

このパターンはやや特殊で、移動平均線が下向きであるにもかかわらず、株価が急に大きく下がりすぎたあと、短期的に反発を狙う場面です。

下げが行き過ぎて「売られすぎ」の状態になっているとき、反発が起こる可能性があり、短期的な逆張りのチャンスとなることがあります。

ただし、移動平均線が下向きということは、全体としては下降トレンドが続いている可能性が高いため、長期で持つには不向きです。短期の反発狙いとして割り切った使い方が必要です。

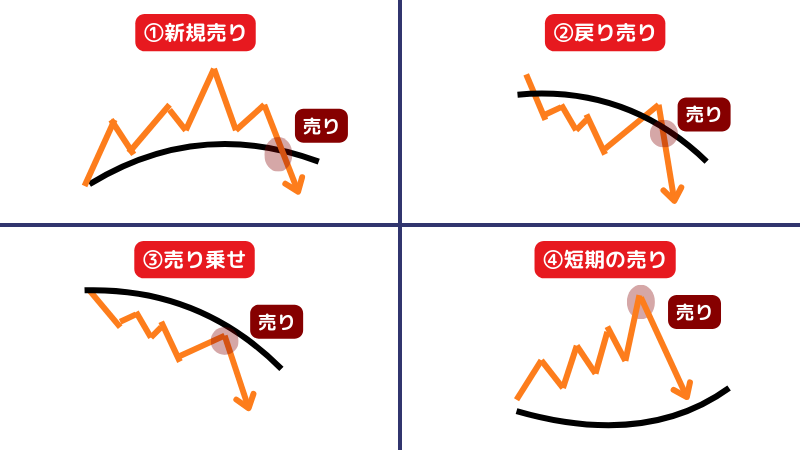

グランビルの法則の4つの売りシグナル(売りの法則)

売りシグナルは、株価の下落トレンドを示す4つの重要なパターンで、的確な売り判断のポイントとなります。

移動平均線が下向きに転じ、株価が下抜ける(新規売り)

もっとも基本的な売りシグナルは、移動平均線が上昇から下降に転じ、それに合わせて株価がその線を下に割り込む動きです。

これは「これまでの上昇トレンドが終わり、下落トレンドに入るかもしれない」と考えられる場面です。

特に移動平均線が明確に下向きになった場合、相場の勢いが変わったサインとして信頼性が高く、多くの投資家が売却を検討するタイミングとなります。

反発を狙うのではなく、流れに従って売りで対応するのが基本です。

株価が移動平均線に戻ったところで反落(戻り売り)

すでに株価が移動平均線を下回って推移しているとき、いったん上昇して移動平均線に近づき、そこから再び下がる動きが見られる場合、それは「戻り売り」の好機とされます。

移動平均線は“上値の壁”として機能しやすく、ここで反落が起きれば、トレンドがまだ下向きであることを確認できるシグナルとなります。

この場面では、移動平均線の傾きと反落の強さをしっかり確認し、タイミングを逃さず売りエントリーを検討することが大切です。

株価が移動平均線を上抜けた後すぐに失速(売り乗せ)

一見すると上昇トレンドへの転換に見える動きでも、株価が移動平均線を少し上回った直後に再び下落することがあります。

これが「だましの上抜け」と呼ばれる現象で、グランビルの法則では売りシグナルの一つです。

多くの投資家が上昇だと誤解して買いに入った直後、実際はトレンドが変わっておらず、価格が再び下がって損失につながるケースが見られます。

このような場面では、確認不足による早まった買いを避けることが大切です。

移動平均線が上向きでも、株価が過剰に上昇した反動で下落(短期の売り)

このパターンは、移動平均線が上向きであるにもかかわらず、株価が一時的に急騰しすぎて、その反動で急落する場面です。

これは「上がりすぎた株が調整に入る」というケースで、グランビルの法則では短期的な売りのチャンスとされます。

特に、出来高が急増していたり、ニュースで注目された直後などは、過熱感による反動が出やすいため要注意です。

中長期のトレンドが上でも、短期で利確を狙う場面として利用されることがあります。

グランビルの法則は「今の相場を把握する」ための考え方

グランビルの法則というと、「売買のタイミングを当てる方法」という印象を持つ人が多いかもしれません。

ただ実際は、未来を言い当てる道具というより、いまの相場がどんな状態にあるかをつかむための見方として語られることが多いです。

グランビルの法則は、次の2つを組み合わせて相場の状態を分けています。

-

移動平均線が上向きか、下向きか(線の向き)

-

株価が移動平均線より上か、下か、近い位置か(株価の位置)

この2つを見ると、たとえば「上昇の流れが出てきたところなのか」「流れの途中なのか」「動きが行き過ぎたあたりなのか」といった具合に、相場の状態を言葉にしやすくなります。

たとえば、次の2つは雰囲気がまったく違います。

-

移動平均線が上向きで、株価がその上にある

-

移動平均線が下向きで、株価がその下にある

グランビルの法則は、こうした状態をさらに細かく分けて、「よく起こりやすい形」としてまとめたものです。

そのため、「この形が出たら必ずこうなる」と決めつけるよりも、チャートを見たときに状況をつかむための目印として使うほうが、混乱しにくくなります。

グランビルの法則を実践で使うためのポイント

グランビルの法則を実践で活用するために、まずは基本的なエントリーと利確のポイントを押さえていきましょう。

エントリーのタイミングは”1と5″が基本

グランビルの法則では、買いシグナルの「1」と売りシグナルの「5」が最も信頼性が高いとされています。

買いの1は、移動平均線が上向きに転じて株価がそれを上抜けたタイミング。

売りの5は、移動平均線が下向きに転じて株価が下抜けたタイミングです。

これらはトレンドの転換点を示す重要なサインであり、比較的明確で判断しやすいため、初心者にも使いやすいエントリーポイントといえます。

まずはこの2つのパターンを確実に見極められるように練習すると、実践での精度が高まります。

利確の目安は”移動平均線との乖離”に注目

グランビルの法則を使ってうまくエントリーできたとしても、どこで利益を確定するかが難しいポイントです。

そこで役立つのが「移動平均線との乖離(かいり)」という指標。

株価が移動平均線から大きく離れていくと、その反動で戻る(=反落・反発)可能性が高まります。

移動平均線からの距離が広がりすぎたと感じたら、利益確定を検討するタイミングとなり、極端な乖離は過熱感を示す重要なシグナルとなるでしょう。

他のテクニカル指標と併用すると精度アップ

グランビルの法則はシンプルで使いやすい反面、だましの動きに振り回されるリスクもあります。

そのため、RSI(買われすぎ・売られすぎの判断)やMACD(トレンド転換の確認)など、他のテクニカル指標と組み合わせて使うと、より精度の高い判断が可能になります。

例えば、グランビルの買いシグナルとRSIの「売られすぎ」が重なれば、信頼性の高いエントリーポイントになります。

複数の視点から確認することで、冷静な判断がしやすくなります。

RSIの見方をわかりやすく解説!RSIでエントリーする方法も紹介

グランビルの法則を使うときの注意点と”ダマシ”の対策

グランビルの法則を実践で活用する際には、以下の3つの重要な注意点を押さえておく必要があります。

これらを意識することで、より確実な投資判断が可能になります。

「見た目がそれっぽい」だけの形に注意

グランビルの法則はシンプルなだけに、チャート上で「それっぽい」形が頻繁に現れます。

しかし、形だけで早まって売買してしまうと、だましに引っかかるリスクが高まるのです。

例えば、移動平均線が一時的に上向いたり、価格が一瞬抜けたように見えたりするだけでエントリーすると、すぐに逆方向に動いて損失につながることがあります。

大切なのは「形が出たからすぐ売買する」ではなく、「本当にトレンドが変わりそうか」を総合的に判断することです。

トレンドの確認と出来高をチェック

グランビルの法則は「トレンドに沿って売買する」ことが前提です。

したがって、移動平均線がどちらに向いているか、全体の相場の流れはどうかをしっかり確認することが欠かせません。

加えて、出来高(取引量)も重要な判断材料になります。

買いや売りのシグナルが出たときに出来高が増えていれば、多くの投資家が動いているサインとなり、シグナルの信頼性が高まります。

逆に、出来高が少ないときは“見かけ倒し”の可能性があるため注意が必要です。

時間軸を変えて複数の視点で判断

1つの時間軸(例えば日足)だけで判断してしまうと、だましに引っかかる可能性が高くなります。そこで効果的なのが、時間軸を切り替えて確認する方法です。

例えば、日足で売買シグナルが出たら、週足でもトレンドが一致しているかを確認する、といった使い方です。

長い時間軸と短い時間軸で同じ方向性が見えれば、シグナルの信頼度は高まります。マルチタイムフレーム分析を取り入れることで、より確実性のある判断ができるようになります。

よくある質問(Q&A)

Q1. グランビルの法則は初心者でも理解できますか?

はい、移動平均線の基本が分かっていれば理解しやすい考え方です。

数式や複雑な計算は使わず、「線の向き」と「株価との位置関係」を見る点が特徴です。

最初は8つすべてを覚えようとせず、全体像をつかむだけでも十分です。

Q2. グランビルの法則は8つのパターンはすべて覚える必要がありますか?

必ずしも覚える必要はありません。

多くの場合、

-

トレンドが変わりそうな場面

-

トレンドが続いていそうな場面

-

動きが行き過ぎていそうな場面

という大きな分類で捉えるだけでも理解は進みます。

細かな番号や名称は、後から自然と目に入ってくることが多いです。

Q3. グランビルの法則だけで判断しても大丈夫ですか?

グランビルの法則は、移動平均線をどう読むかの一つの整理方法です。

チャートを見る視点を増やす目的で使われることが多く、単独で結論を出すというより、他の見方と併せて使われることが一般的です。

まとめ

グランビルの法則は、移動平均線と株価の関係から売買タイミングを判断する、シンプルながらも効果的な投資手法です。

8つの売買シグナルを基本に、相場のトレンドを捉えることが可能です。

ただし、形だけを追いかけるのではなく、出来高の確認や複数の時間軸での分析を組み合わせることで、より精度の高い売買判断が可能になります。

また、他のテクニカル指標と併用することで、だましを回避し、より確実な投資の判断材料として活用できます。

初心者の方は特に、基本的な買いシグナル1と売りシグナル5から始めて、徐々に他のパターンも取り入れていくことをお勧めします。

慎重な分析と実践を重ねることで、グランビルの法則を効果的な投資ツールとして使いこなすことができるでしょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。