これから投資を始めようと考えている方や、まだ投資を始めたばかりという方は、「投資信託に興味があるけど、ETFとどう違うの?」「自分には投資信託とETFのどちらがおすすめなのだろう」と疑問を抱くことがあるでしょう。

そこで今回は、投資信託とETFの違いについて解説します。

両者がどのように異なるのかを理解し、自分に合った投資方法を選べるようにしましょう。

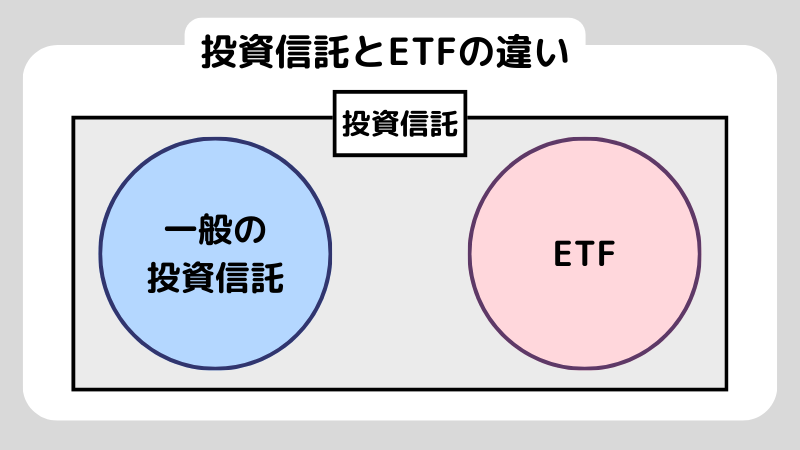

投資信託の中に一般の投資信託とETFがある

投資信託とETFの違いを理解するには、まずこちらの図を参照してください。

このように、「投資信託」というジャンルの中に、「ETF」と「一般の投資信託」の2種類があります。

違いを一言で説明するならば、ETFは株式市場に上場している投資信託で、一般の投資信託は非上場のものも含むと考えるとわかりやすいでしょう。

また、投資信託やETFとは別に、個別株投資という種類もあります。

これは自分自身でどの企業の銘柄にするか選び、売買する方法です。

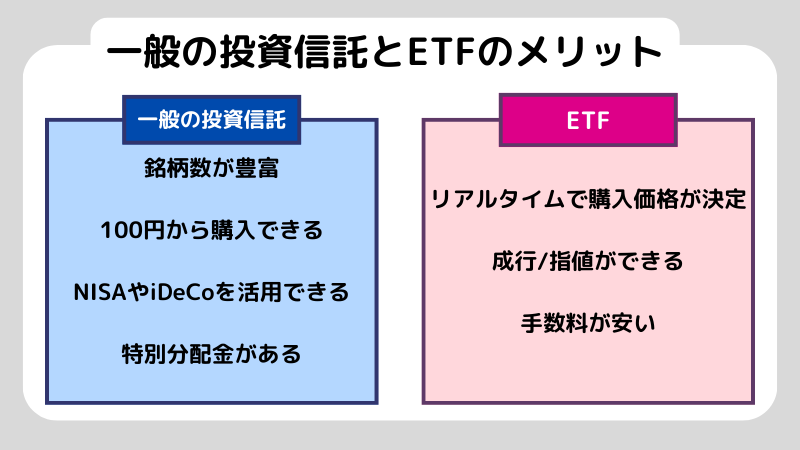

一般の投資信託は、銘柄数が豊富で投資用に潤沢な予算がなくても100円から始められること、NISAやiDeCoを活用でき、特別分配金が受け取れること、配当再投資が自動で行われることがメリットです。

一方、デメリットとしては購入するまで売買の金額がわからないことや手数料が高いことなどが挙げられます。

ETFはリアルタイムで購入価格が決まり、成行や指値など売買方法を選択できること、そして手数料が安いことがメリットです。

デメリットは、NISAやiDeCoを活用した節税などができず、普通分配金しか受け取れないこと、配当再投資は自分で行わなくてはならないことでしょう。

個別株式投資は、自分で購入する銘柄を選べ、株主優待を受けられること、短期的なハイリターンを狙えることがメリットです。

一方で、自分で運用しなくてはならず、会社倒産といったリスクも抱えることになります。

一般の投資信託とETFの違い

上場している投資信託であるETFと、非上場の株式も対象となる一般投資信託には、どのような違いがあるのか。 今回は、下記の7点で比較します。

投資信託の方が銘柄数が豊富

一般の投資信託は、ETFよりも銘柄数が豊富です。

投資信託の銘柄数は5,900に上りますが、ETFは約280銘柄となります。

より多くの選択肢から銘柄を選びたい場合は投資信託の方がおすすめですが、まだ投資経験が浅く「選択肢が多すぎると迷ってしまう」という方にはETFの方が合っているでしょう。

こういった銘柄数の差は、投資信託はインデックスファンドとアクティブファンドの両方を扱っている一方で、ETFは主にインデックスファンドを扱っているために生まれています。

インデックスファンドとは、日経平均株価などの基準値と連動した運用を目指す方法で、アクティブファンドとは基準値よりも大きな運用益を目指す方法です。

自分がどちらの運用方法を好むかも、一般投資信託とETFのどちらにするかを選ぶ基準となるでしょう。

インデックス投資はおすすめしない?やめた方がいいと言われる理由を解説!

ETFはリアルタイムで購入価格が決定する

投資信託において、いつ購入価格が決定するかは大きなポイントです。

一般の投資信託は、購入する段階では基準価格がわかりません。

こういったやり方はブラインド方式と呼ばれ、取引時間が終了した際に金額を知ることができます。

一方、ETFでは取引所に上場しておりリアルタイムで金額がわかります。

値動きをこまめにチェックし、価格が安い時に注文を出すといった運用ができるのであればETFでより高額な運用益を狙うのもよいでしょう。

ETFは成行/指値ができる

ETFでは、現物株式と同様に成行注文や指値注文ができます。

成行注文とは、購入・売却にあたり市場価格を指定しない方法です。

「とにかく、いくらでもいいから買いたい・売りたい」というときに行う方法で、素早く確実に売買が成立します。

指値注文とは金額を指定する方法で、「この金額で購入・売却できるなら取引を実行する」という考え方です。

こまめに価格をチェックできない方でも、予想外の高値で購入したり想定より低い価格で売却したりといったことを避けられます。

購入予算を自分で決められるため、少額からチャレンジすることが可能です。

株初心者向け注文方法を解説!成行注文と指値注文の違いと使い方のポイント

ETFは手数料が安い

一般の投資信託では、購入時、保有時、解約時に手数料がかかります。

ETFでは手数料が発生するのは購入時と売却時だけで、保有中は特に支出は発生しません。

また、購入時と解約・売却時の手数料はETFの方が安い傾向です。

そのため、手数料の観点でいえばETFの方がおすすめです。

なお、一般の投資信託もETFも証券市場で売買されますが、投資信託は銀行や郵便局も対応しています。

それぞれ手数料は異なるので、リサーチしてから売買場所を決めましょう。

投資信託は100円から購入できる

一般の投資信託は、金融機関にもよりますが100円から購入することが可能です。

まだ投資信託に自信がなく、「まずは少額から始めたい」という方も安心できます。

ETFは「取引価格×1取引単位」が最低金額となるため、少なくとも1万円からの資金が必要となります。

投資信託はNISAやiDeCoを活用できる

NISAやiDeCoなどの制度を活用できることが、一般の投資信託の大きな強みです。

通常、投資で得た利益には20.315%が課税されますが、NISAで投資したものに対しては一生涯非課税となります。

iDeCoは掛け金全額が所得控除となるため、節税効果が得られます。

ETFではこういったメリットを得られません。

NISAはデメリットしかない?【NISAのリスクを避ける4つのポイントを解説!】

投資信託には特別分配金がある

一般の投資信託とETFのどちらも、運用益から普通分配金が支払われます。

しかし、投資元本を下回る部分から支払われる特別分配金が得られるのは、一般の投資信託のみです。

ETFは特別分配金がないため、運用成果が基準価格を下回っていたら利益を得られる可能性がありません。

投資信託とETFそれぞれのおすすめな人

投資信託とETFにはそれぞれメリット・デメリットがありますが、どのような人に向いているのでしょうか。

結論から言えば、まだ投資経験が浅く自信がない方は一般の投資信託、すでに多少の経験があり資産形成が出来ている方はETFを選ぶとよいでしょう。

投資初心者には投資信託がおすすめ

投資経験が浅いと、短期的な値動きに動揺してしまうものです。

長期的に見れば保有していた方がよかったものの、目の前で値下がりしている状況に耐えられず売却してしまうといったミスはよくあります。

また、100円から始められてスタートのハードルも低い点からも、初心者の方には一般の投資信託がおすすめだと言えるでしょう。

もちろん、中級者以上の方も一般の投資信託を選ぶケースはあります。

例えば、平均以上の運用益を目指すアクティブファンドにチャレンジしたい方は、ETFではなく一般の投資信託を選びます。

すでに資産形成ができている方はETFがおすすめ

ある程度の投資経験があり、運用のための時間を割ける方であれば、ETFがおすすめとなります。

ETFでは、リアルタイムで購入価格をチェックして、株式のような売買を実行することができるためです。

また、すでに資産形成ができており、ハイリスクハイリターンな方法を選ぶ必要がない方にもETFが合っているでしょう。

ETFが採用しているインデックスファンドは短期的に大きな利益を生むことはありませんが、長期的に少しずつ資産を増やしていきやすい方法です。

投資信託の手数料に潜む罠とは?知らないと損をするポイントを解説

まとめ

今回は、投資信託とETFについて解説しました。

銘柄数の豊富さ、スタートのハードルの低さ、NISAやiDeCoの活用、特別別分配金といった観点からは、一般の投資信託がおすすめです。

一方で、リアルタイムで売買したい方、成行/指値を指定したい方、手数料の安さを重視する方には、ETFが合っているでしょう。

もしまだ「自分にどちらが合っているかわからない」と感じたら、まずは投資信託を選んでみてください。

少額から始めて経験を積んだら、ETFにチャレンジしてみるとよいでしょう。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。