「株式分割」という言葉を投資ニュースなどで目にすることがありますよね。

「株式分割をすると株価が上がるらしいけど、本当?」

「分割後は株価が下がる場合もあるって聞いたけど、なぜ?」

などといった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、初心者でも分かるように「株式分割とはどのようなものか」を基本から解説します。

また、株式分割の実例も取り上げますので、ぜひ投資判断の参考にしてください。

初心者でもわかる株式分割とは?

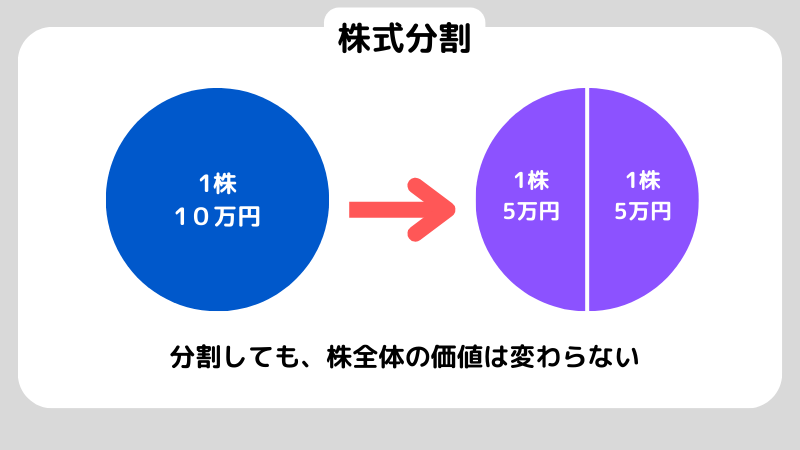

「株式分割」とは、企業が発行している株式を分割して増やす施策です。

1株あたりの金額が下がるため、投資家がより購入しやすくなる効果が期待されます。

たとえば「1株を2株に分割する」という場合、発行済み株式数は2倍に増えます。

しかし、株価が半分に調整されるため、企業の時価総額(株価×株数)の大きさは基本的に変わりません。

イメージとしては、同じ大きさのピザを2切れ→4切れ→8切れに細かく分けるようなもので、分割してもピザそのものの大きさは変わらないというわけです。

それでは、そもそも企業はどんな理由で分割をするのでしょうか?

なぜ企業は株式分割をするのか

企業が株式分割を行う主な理由には、以下のようなものがあります。

【投資単価を下げ、投資家層を拡大する】

1株あたりの株価が高いと個人投資家が買いづらいため、分割によって株価を調整し、より多くの投資家に購入してもらいやすくする狙いがあります。

【株の取引量を増やす】

売買が活発になりやすい株価帯に合わせることで、取引量が増えます。

それにより、株価形成が安定しやすくなることも期待できるのです。

株式併合・無償割当との違い

株式分割と合わせて覚えておきたい言葉に、「株式併合」「無償割当」があります。

株式併合は、株式分割とは逆に複数の株式を1株にまとめる施策です。

株式数が減る代わりに株価が上がり、売買単位が大きくなるため、時価総額は理論上変わらない点は同様です。

主に株価が低すぎる場合の対策として行われます。

無償割当は、既存株主に対して新たに株式を無償で割り当てる方法ですが、保有割合は変わらないため、基本的には理論上の価値に変化はありません。

株式分割とは仕組みが異なるものの、似たような効果(株数が増える、売買単価が下がる場合もある)を持つケースがあります。

株式分割で株価が上がりやすい理由

一般的に「株式分割を実施すると株価が上がることが多い」と言われるのは、「これから伸びるんじゃないか」という心理的な期待によるものが大きいといえるでしょう。

まず、株式分割が行われると、株が買いやすくなることで投資家数が増加します。

株価が高い銘柄は数十万円~数百万円単位の投資が必要な場合があります。

分割によって単価が安くなれば、個人投資家も「手が届きそう」と感じますよね。

また、話題性・期待感による先行買いも期待できます。

「株式分割=株価上昇」のイメージがあるため、分割発表直後に投資家の注目が集まり、需要が高まる傾向があります。

ただし、あくまでも傾向であって、絶対に株式分割で株価上昇するわけではないという点は覚えておきましょう。

株式分割のメリット

株式分割は投資家にとっても、企業にとってもメリットのある手法です。

それぞれの観点から、どんなメリットがあるのかを解説します。

投資家にとってのメリット

投資家にとっての最大のメリットは、投資単価が下がり、買いやすくなることです。

1株あたりの株価が分割によって半分や3分の1などに調整されることで、これまで参入を諦めていた個人投資家が参入しやすくなります。

その結果、売買が活発になれば、希望するタイミングで売買できる可能性が高まります。

100株単位(1単元)を購入する場合の最低投資金額が下がり、複数の銘柄に分散投資しやすくなることも嬉しいポイントです。

企業にとってのメリット

企業側のメリットとしては、まず企業の認知度向上が挙げられます。

高額だった株価が調整されると、投資家が「この会社の株を買ってみよう」と思う機会が増えるため、結果的に株主数が増えたり、メディアで取り上げられやすくなる効果が期待できます。

また株が買いやすくなることで、日々の取引量が増え、株価の変動幅が極端に大きくなりづらい点も企業にとってはメリットです。

株価が安定していれば、投資家のみならず取引先などのステークホルダーにも良い印象を与えることができます。

株式分割のデメリット

株式分割にはメリットが多い反面、デメリットも存在します。

投資家にとってのデメリットと 企業にとってのデメリットを紹介します。

投資家にとってのデメリット

株式分割によって保有株数が増えたとしても、資産価値は変わりません。

一株あたりの価値や利益が薄まったように感じられることもあるでしょう。

また、分割発表直後に株価が上がったとしても、実際に分割が行われたあとは「材料出尽くし」と見なされて利益確定売りが出やすくなる場合もあります。

投資家が「分割で株が増えたし、今のうちに一部を売って利益を確定しよう」と考え、結果的に株価が下がる可能性もあるのです。

企業にとってのデメリット

企業側としては、株式分割を行うために事務的な手続きやシステム対応などのコストがかかるという点が挙げられます。

通常の分割(1株を2株、あるいは3株など)であれば大きな混乱は生まれにくいものの、極端な分割比率(例:1株を10株・25株に分割など)は、投資家が混乱し、かえって売りを呼び込む場合があります。

また、株が買いやすくなることで短期的な投資家が増え、短期売買による株価変動が大きくなるリスクもあります。

株は「期待で上がり、事実で売られる」

株式投資には「Buy the rumor, sell the news(噂で買って、事実で売る)」という格言があります。

株式分割の発表時は「上がるかもしれない」という期待が先行し、分割後には「材料出尽くし」となって売られるという展開がしばしば起こります。

1:2分割の例

「1株を2株に分割する」場合、たとえば100株を保有していた投資家は200株を保有することになり、一時的に含み益が増えたように感じるかもしれません。

しかし、実際には株価が半分程度に調整されるため、分割による儲けが確定するわけではないのです。

さらに「株数が増えたし、今のうちに一部売って利益を確定させよう」という投資家が増えると、売り圧力が高まって株価が下がる可能性もあります。

株式分割を行った企業事例を紹介

以下では、株式分割によって株価が上昇した例と下落した例、そして直近の分割事例として3社を取り上げます。

分割後の投資判断を考えるうえでの参考にしてみてください。

株価が上がった例:三菱重工

株式分割の時期:2024年4月1日付

分割比率:1株を10株に分割

株式分割により投資家のすそ野を広げることで、さらなる認知度アップと資金流入を図ったと見られています。

投資単位当たりの金額が下がることで若年層の取り込みに成功し、分割発表後に株価が上昇しました。

株価が下がった例:NTT

株式分割の時期:2023年7月1日付

分割比率:1株を25株に分割

1株当たりの株価が高めだったことから、個人投資家が投資しやすい水準に引き下げる目的があったとされています。

しかし、1株を25株に分割するという大胆な分割比率だったため、分割後の株価水準が従来と大きく変わり、投資家が達成感から利益確定に走る動きが強まったとも言われています。

最近の株式分割事例:村田製作所

株式分割の時期:2023年4月1日付

分割比率:1株を3株に分割

1株あたりの株価が高水準だったことから、分割を通じて投資単価を下げるのが主な狙いと見られています。

スマホや自動車向け電子部品など需要が伸びていた時期でもあり、発表時には投資家にとってプラス材料として捉えられました。

株式分割後の投資戦略

株式分割後にどのような投資戦略を考えればよいか、悩みますよね。

「分割後の株価動向」「分割発表直後の投資判断」「分割がプラス要因になるかどうか」という観点について、順を追って解説します。

株式分割後、株価はどう動く?

「株式分割=必ず上がる」というわけではなく、むしろ発表直後に上昇し、実施後に反落するパターンも珍しくありません。

分割が実施された時期の市場状況によっては、企業努力以上に株価が押し上げられたり、逆に売り圧力が強まったりする場合があります。

分割だけに注目するのではなく、マーケット全体の方向性も合わせて確認することが大切です。

発表されたらすぐに買うべき?

「株式分割が発表された瞬間が買い時」という考え方もありますが、これはケースバイケースです。

なぜなら、分割発表直後の上昇が早い段階で織り込まれ、その後は反落する可能性があるからです。

分割だけに飛びつくのではなく、企業の成長性や収益力の分析をおろそかにしないことが重要です。

株式分割がプラス要因になるケース・ならないケース

「株式分割=株価上昇」と思い込まないように、どのような条件が重なれば分割がプラス要因になるのか、あるいはならないのかを把握しておきましょう。

【プラス要因になるケース】

・業績が伸びている、あるいは成長期待が高い

・適切な分割比率になっている(1:2や1:3など、投資家が買いやすい印象を持てる)

・株式市場全体が良好

【プラス要因にならないケース】

・極端な分割比率になっている

・分割によるメリットを享受できないほどの業績不振

・株式市場全体が不安定で、期待が続かず早期売りにつながる

まとめ

株式分割は「株価が買いやすい水準になる」ことで投資家層が広がり、一般的にはプラス材料とされがちです。

しかし必ずしも株価上昇に直結するわけではなく、「期待で上がり、事実で売られる」という展開が起きるのも事実です。

分割そのものよりも企業の業績や市場の地合いを見極めることが、投資家にとっては重要なポイントです。

株式分割の仕組みからメリット・デメリット、市場動向への備えまでを初心者向けに解説

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。