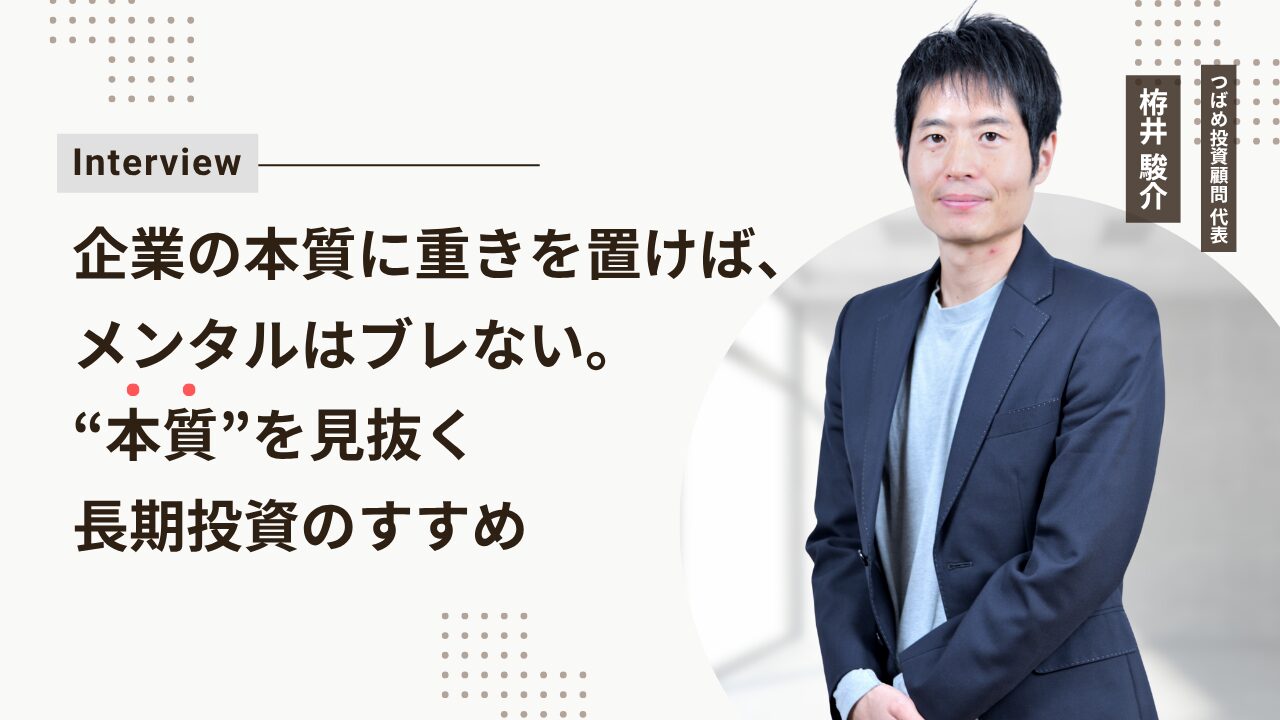

企業を見る力で投資をする――そんな哲学のもと、個人投資家に長期投資のアドバイスを届けているのが、つばめ投資顧問代表の栫井(かこい)駿介さんです。

東京大学経済学部を卒業後、大手証券会社で投資銀行業務に携わり、MBAを取得。

現在は投資助言業やYouTube発信など多方面で活動されています。

今回は、「企業を見て判断する」投資手法の魅力や、初心者が長期投資で成果を出すためのヒント、そして投資で失敗しないための“軸”のつくり方まで、じっくりお話を伺いました。

栫井駿介氏

栫井駿介氏

プロフィール

1986年、鹿児島県生まれ。県立鶴丸高校、東京大学経済学部卒業。大手証券会社にて投資銀行業務に従事した後、2016年に独立しつばめ投資顧問を設立。2011年、証券アナリスト第2次レベル試験合格。2015年、大前研一氏が主宰するBOND-BBTプログラムにてMBA取得。著書『買った株が急落してます!売った方がいいですか? 株で利益を出す人の考え方』(ダイヤモンド社)、『年率10%を達成する!プロの「株」勉強法』(クロスメディア・パブリッシング)

「ズッコケ三人組」がきっかけに

−まずは簡単に自己紹介をお願いします。

栫井 長期投資のアドバイスを個人投資家の皆さんに行う投資助言・代理業や、YouTubeでの発信を行っているつばめ投資顧問合同会社の代表です。

かねてより企業分析をするのが好きだったのですが、ウォーレン・バフェットの「企業を見て投資する」という投資手法を知り、この考え方に基づいて投資のアドバイスを行っていけば、自分の得意分野を活かせるのではないかと考えました。また証券会社にいた経験から、多くの個人投資家が営業に言われるがままに株を買い、自分自身の軸を持てていないことを感じ、投資について学ぶ機会を提供したいと考えました。

−企業分析に興味を持ったきっかけは何でしたか。

栫井 小学生の頃、「それいけズッコケ三人組」の本を読んだのがきっかけです。シリーズの中に「うわさのズッコケ株式会社」という本があり、ズッコケ三人組がお弁当屋を作ってお金の計算をしたり、クラスメイトから資本金を集めて商売を拡大したりしていく物語となっています。経営の面白さを感じられる本で、自分も起業してみたいと思い、大学で経済学部の経営学科に進学しました。その後MBAを取得し、企業分析の面白さにどんどんとのめり込んでいきました。

−現在はどのように資産運用を行っていますか。

栫井 2019年から当社ではパイロット運用という、会社としての投資遍歴を皆さんにお見せするサービスを行っています。現在では約20銘柄の個別株を購入し、長期運用を行っています。

長期投資の個別株は「業績」と「好き」から選ぶ

−初心者に長期運用はおすすめですか。個別株の長期運用はどのような人に向いていると思いますか。

栫井 長期運用の中でも、インデックス投資は基本的に持っていればポジティブリターンを生み出す資産になるので、少なくとも資産に余力がある人であれば、やらない理由はないと思います。特にインデックスの積立は深く勉強しなくともできる投資手法ですし、失敗も少ないです。「貯金しなさい」と言われるのと何ら変わりないくらいの話だと思っています。多くの人にとってやりやすいやり方だと思います。

一方で、もう少し高いリターンを求めたり、自分なりに企業を選んで投資をしたい、ある種の自己実現をしたいという方は、個別株の投資をやると楽しいですし、うまくいけば大きく伸ばすこともできます。

−貯金と比べると投資は怖い、というイメージを持っている人もまだまだいると思います。

栫井 もちろん無理にやる必要はないと思います。ただバイアスがかかっていて、本当はちゃんと勉強したらより良い道に行ける可能性があるのに勉強していないだけであれば、人生もったいないよねという風には思います。広く世界を知って、その上で自分の選択をするというのは投資に限らず必要ではないでしょうか。

−個別株に興味はあるけれど、どんな企業を選んだら良いか分からないという人に向けて、良い企業の見分け方を教えていただけますか。

栫井 簡単にお伝えするのであれば、定量面と定性面の2つから見ると良いと思います。定量面は、過去の業績です。例えば10年15年の業績を見て、利益が伸びている企業というのが最低限の条件です。定性面は、「この企業、良いよね」と思えるかどうか。例えば消費者としてこの会社の商品が好きだとか、仕事で「このライバル企業は絶対に勝てないな」と感じる企業だとか。一方で、業績が良くても「やり方が汚い」と感じる企業は、直感が当たっていることが多く、避けた方が良いです。

−人によって「良い企業」は変わってくるわけですね。

栫井 良い企業というのは明確な定義はありませんし、自分で良い企業だと心から信じられるものでなければ、長期投資ができず、途中で売ってしまって成果が出ずに終わってしまいます。長期投資をするからこそ、誰かが言っていることを鵜呑みにするのではなく、自分で判断することが大事だと思います。

−自分でせっかく判断したのに、SNSでの情報や噂に惑わされてしまう、というのもあるあるだと思います。どのように対処したら良いでしょうか。

栫井 最初から全く惑わされないというのは無理だと思います。ただ例えばXで見かけたものをすぐに信じるのではなく、もう一度自分でも業績をチェックしてみたり、自分で一次情報を調べに行って考えてみるのが大切だと思います。また、あえて反対意見を見に行くのも良いと思います。例えばある銘柄を推奨している意見が話題になっていたら、その反対意見を見に行く。そうすると論点を掴むことができます。自分で考えるというプロセスを加えることで、SNSの情報に騙されるというところからは遠くなっていくと思います。

−良い企業を「安い状態」で買うためには、いつ買えば良いでしょうか。

栫井 基本的に良い企業は業績が伸びていくとともに、右肩上がりで株価も伸びていきます。ですから、その企業が良いと気づいた瞬間が一番安い瞬間です。その瞬間に買いましょう、というのが一つの答えになると思います。

もう一点、とはいえ相場どんなにいい企業であっても、相場の波を逃れることはできないので、「◯◯ショック」と呼ばれるような、相場が大きく下落しているタイミングに買えば、割安な状態で購入できます。

初心者はまず3〜5銘柄。数年の時間をかけて判断を

−個別株は、最初は少数の銘柄から始めるのが良いですか?何銘柄ぐらいから始めれば良いでしょうか。

栫井 まずは3〜5社くらいからスタートするのが良いと思います。持っている間に株が上がったり下がったり、業績も良くなったり悪くなったりすると思いますが、しばらくは売らずに、なぜ上がっているのか、業績が良くなっているのかを分析してください。そうすることで経験値が溜まっていきます。5年くらい経つと、ある程度の結果として買った時より株価業績が伸びているか、伸びていないかが見えてきます。そこで初めて、伸びていないものは売るし、良かったというものは持ち続ける判断をします。さらに経験値や掴んだ傾向を元に、もっと良い企業はないかと探し、売ったものと入れ替えるのです。そうすることで自分のポートフォリオをどんどん改善していくことができます。

−どのくらいの値動きがあった時に分析すれば良いでしょうか。

栫井 長期投資であれば、2〜3%の変動は気にする必要はありません。1年の中で30%以上のアップダウンがあるのであれば、何かしらの明確な理由があるはず。「株探」などの情報サイトにも載っていると思うので、それを見てみましょう。

−投資では自分の軸を持つというのも重要だと思いますが、軸を持つためにはどんなことをするべきでしょうか。

栫井 軸というのは自分の中にしかないものだと思います。どんなに本を読んで、情報を入れてやり方を学んでも、それが自分に合っているかどうかはやってみなければ分かりません。なので、まずは「この人の考え方が好きだな」と思える人のやり方を参考にして、まずは試してみるというのが大事だと思います。僕もバフェットの真似をしてやっているんです。でもバフェットと全く同じかと言うとそういうことでもなくて、やりながら微調整をかけて、最終的に自分の軸が出来上がっていくものなのだと思います。

−メンタルコントロールの難しさを感じる人にはどのようにアドバイスをされますか。

栫井 僕自身はメンタルがしんどいと思ったことはなくて、それは目先の株価ではなく、企業の本質に重きを置いているからだと思っています。長期投資を行うのであれば、株価ではなく、企業を見ましょうというのをアドバイスさせて頂いています。

また投資において一番邪魔なのがメンタルです。メンタルに従って動くと失敗しやすい。ある意味、投資の判断に関しては僕は自分のことをロボットだと思うようにしていて、私情を差し挟まず、淡々とやることを大切にしています。淡々とやるためにはルールが必要ですよね。僕の場合は、「16ヶ条」を会員向けにも作っていたりするんですが、それに従って粛々と執行するというのがコツだと思います。

−ルールは書き出しておくのが良いでしょうか。

栫井 間違いなく書いておいた方が良いですし、目に見えるところ、壁に貼るくらいがちょうど良いと思います。というのも、いざ状況が悪くなった時、目先のことを何とかしようとしている状態で、わざわざルールを書いたノートを探しにいこうという気持ちが起きないじゃないですか。だから常に目に見えるところに貼っておくのがおすすめです。実際に私のお客様でも、壁に貼っていたことで、市場が大変なことになっても焦らず、買い増しを上手く出来たと言っていました。

決算資料こそ最高の情報源。ノイズを避けて深掘る力を鍛える

−投資で成果を出す人となかなか成果を出せない人の特徴はありますか。

栫井 素直に人の意見を聞ける人が成果を出せると思います。またポジティブな発言をしている人は上手くいっている人が多いなと感じますね。逆に素直になれなかったり文句を言いがちな人は、せっかく良い銘柄を持っていてもすぐに手放してしまったり、駄目な銘柄でも持ち続けて損切りができなかったりします。

−栫井さんも失敗談はありますか?

栫井 もちろんあります。以前、半導体メーカーのインテルに投資していたのですが、ブランド力、みんなが良いというから良いよね、くらいの感覚で買ってしまっていたところがあります。ただよくよく勉強してみると、インテルが業界の動きに乗り遅れていることが分かりました。周囲にも昔のアーキテクチャに捉われていて遅れているというアドバイスをもらったのですが、それでもまだ「行けるだろう」と素直になれず、ズルズル引きずって買値の半分近くまで下がってしまいました。単純にブランド力で選んでしまったこと、その後も人の話を素直に聞けなかったことが失敗要因です。

−反対に大きな成果を出した銘柄はありますか。

栫井 直近でも大きく上がっている良品計画は成功事例の一例だと思います。パイロット運用の開始時、2019年頃からずっと投資をしているのですが、当初は経営改革が必要なほど業績が悪化してしまい、それを見抜けずに買ってしまった自分の愚かさを学びました。しかしそこから新社長が経営改革を行い、その内容が期待できるものだと直感的にも感じたので、持ち続けた結果、当時から4〜5倍に成長しています。直感を信じる大切さを知った成功体験です。

−直感で判断するというところの中にも、これまでの経験値や情報を得ての直感があると思います。情報収集をするにあたってのポイントはありますか。

栫井 ノイズが入ると下手なタイミングで売ってしまうことも少なくないので、情報は、むしろ少ないくらいの方が良いケースも多いと感じています。そういう意味で、非常に優れた判断基準になるのが、一度買ってしまったらあとは基本的に「決算資料だけを見る」という方法です。

決算資料を四半期に一度読み続けていくと、少しずつ書いていることが動いていくわけですね。どこかのタイミングで初めて出てきたトピックが、実はこの会社にとって重要なことだったんだと気づくタイミングがあったりします。もちろん最初はとにかく有価証券報告書を読んで、その会社のことを理解するんですけれども、時系列の中で会社を見続けることで初めて得られる深さというのがあると思うんです。そのためには、決算資料を見続けるというのが良いと思います。

投資は“人生の目利き力”を鍛える旅

−今注目している業界はありますか。

栫井 全体観で言うならば、半導体というのは捨てがたいと思っています。短期的な観点で注目される投資家も多いとは思うんですけれど、調べれば調べるほど、日本企業の成長を長期的に見るとここを外すわけにはいかないと感じるので、株価の変動は激しいんですけれども、だからこそチャンスも大きくなりうるし、持っていればやがて報われる可能性の高い企業が多いなと感じます。

−今後注力していきたい活動や目標を教えてください。

栫井 個人投資家の皆さんのレベルアップに寄与できたらなと思っています。僕は企業のビジネスを見る投資手法をお伝えしているので、例えばビジネスマンや経営者の方は合うと思います。自ら主体的に考えていける投資家を育てていきたいです。

またYouTubeでは最近チャンネル名を「つばめ投資顧問の長期投資研究所」に変更していて、多くの視聴者の方々から、ご自身の体験談や専門知識を伺う企画をやっています。我々が情報を頂くということももちろんあるんですけれども、ご自身で考えて情報を大事にしてほしいという思いもあってこういう企画をやっています。実際に、研究開発職の方から、研究のリアルを伺って、コストの制約や技術による差別化を伺い、とても面白いお話を聞くことが出来ました。

そういった活動を通じて、最終的にはみんなで企業・ビジネスを通じた株式投資と、資本主義を考えるような世の中にしていきたいなと思っています。

−最後に、個人投資家の皆さんにメッセージをお願いします。

栫井 投資、特に個別株の投資は本当に楽しいです。皆さんの身近に非常に関わってくるものですし、最終的には感覚を磨くというのが、長期投資の行き着くところになります。そういう意味では、人生をかけて自分の目利き力みたいなのを鍛えるという経験にもなってくると思います。趣味としてでもやっていただけるといいのかなと思っています。

株トレード歴40年のプロトレーダー相場師朗先生が監修する株式投資情報総合サイト「インテク」の編集部です。今から株式投資を始めたいと思っている投資初心者の方から、プロが実際に使っているトレード手法の解説までの幅広いコンテンツを「わかりやすく、気軽に、実用的に」をモットーに発信しています。